イラン石油精製:価格補助金と経済改革

文書情報

| 著者 | 平井晴己 |

| 専攻 | 経済学、エネルギー経済学 |

| 会社 | 計量分析ユニット 需給分析・予測グループ |

| 文書タイプ | 調査報告書、研究論文 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 333.39 KB |

概要

I.イラン経済の現状と石油政策 補助金 問題を中心に

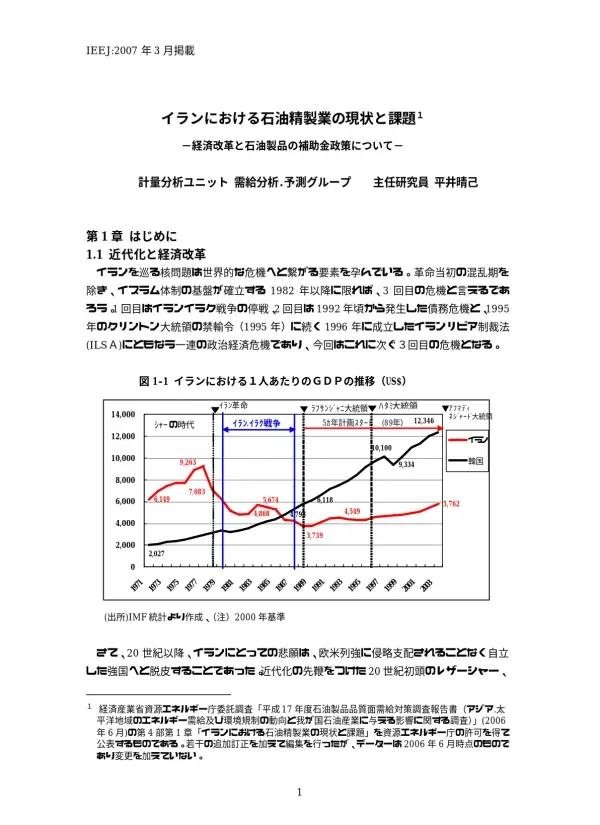

本稿は、イランの経済状況、特に石油政策における課題を分析します。長年続いた価格統制と補助金政策は、ガソリンをはじめとする石油製品の価格を国際水準の4分の1から5分の1に抑え、国民生活を支えてきました。しかし、この政策は巨額な財政負担(2005年推定354億ドル)を生み、経済の歪みを引き起こしている点が問題です。イラン革命後、イランイラク戦争を経て、ラフサンジャニ、ハタミ政権下では段階的な経済改革が進められましたが、補助金の削減・撤廃は困難を極めています。近年は、アフマディネジャード政権下のバラマキ政策により、事態はさらに複雑化しています。NIOC(イラン国営石油会社)の役割、バイバック方式による外資導入、石油精製能力の増強計画なども改革の中核をなす要素ですが、保守派と改革派の政治的対立も改革の進展を阻む大きな要因となっています。主要な課題は、ガソリン需給の逼迫、石油製品価格の国際水準への引き上げ、そして財政赤字の解消です。

1. 石油製品価格補助金問題の現状と経済への影響

イラン経済における石油製品価格補助金問題は、その巨額な財政負担と経済構造への歪みによって深刻な問題となっています。ガソリンや軽油などの石油製品価格は、国際価格の4分の1から5分の1という極めて低い水準に抑えられており、国民生活の安定に貢献してきました。しかし、2003年には111億ドル、2005年には225億ドルにも上る補助金支出は、GDP比で約10%に相当し、国家財政を圧迫しています。この補助金は、本来生産投資などに充てるべき資源を消費しているという指摘があり、経済の持続可能性を脅かしています。さらに、長年の価格統制により、国民の節約意識が低く、需要の価格弾力性が極めて低いことも問題視されています。2000年以降の国際的な原油価格高騰にもかかわらず、コスト転嫁が進んでいないため、財政負担はますます増加の一途をたどっています。この補助金問題の解決は、イラン経済の健全化にとって喫緊の課題となっています。

2. 経済改革と補助金政策 ラフサンジャニ ハタミ政権下の試み

1989年の第1次5カ年計画以降、ラフサンジャニ、ハタミ政権下では、イランイラク戦争時代の戦時経済体制からの脱却を目指し、段階的な経済改革が進められました。輸入規制の撤廃、為替レートの1本化など、市場開放に向けた政策が実施されました。しかし、石油製品価格補助金の削減・撤廃は、この改革の中で最も困難な課題の一つでした。1992年頃には債務危機が発生し、1995年のクリントン大統領による禁輸措置や1996年のイランリビア制裁法なども経済に悪影響を与えました。ハタミ政権は、経済改革と並行して補助金削減を進める戦略をとろうとしましたが、保守派の抵抗や政治的状況の変化により、計画通りには進展しませんでした。結果として、補助金問題は未解決のまま、経済改革は停滞する部分もありました。この期間、バイバック方式による外資導入や新外国投資法の制定なども試みられましたが、保守派の反発や憲法擁護評議会との紛糾を招き、改革のスピードは鈍化しました。

3. アフマディネジャード政権以降の状況と今後の展望

2005年、アフマディネジャード大統領が当選すると、石油収入を国民に還元するというバラマキ政策が採られました。しかし、この政策は前政権の蓄積を食い潰すものであり、経済改革は停滞し、補助金問題はさらに深刻化しました。対米関係の悪化も開発プロジェクトの遅延につながり、イラン経済は再び不安定な状況に陥っています。補助金制度の現状維持は、マクロ経済に大きな影響を与え、将来的にはより深刻な事態を招く可能性があります。 そのため、早急な価格メカニズムの導入による資源配分の適正化、省エネルギー政策の推進が不可欠となります。しかし、国民の省エネ意識の低さや、石油を「タダ」と考える風潮が根強く、価格ショックを伴わない段階的な価格調整が必要となります。IMFの試算では、2005年のエネルギー関連補助金は354億ドルに達すると推定されており、この巨額な資金を生産投資に回すことが、イラン経済の将来にとって非常に重要です。

II.イランの政治構造と経済改革の阻害要因

イランの政治構造は、最高指導者(ハメネイ師など)、大統領(アフマディネジャード、ハタミなど)、議会などから成り、独特のイスラム政治体制(ベラヤティファギ2)を形成しています。経済改革は、議会や憲法擁護評議会による抵抗、保守派と改革派の対立といった政治的要因によって阻害されてきました。特に、石油製品価格の値上げは、国民生活への影響が大きく、政治的な争点となりやすいです。補助金廃止は、財政再建と経済効率化の観点からは不可欠ですが、社会不安や政治的リスクも考慮する必要があります。主要な政策論争は、補助金の段階的削減、為替レートの統一、外資導入(バイバック方式を含む)などを巡って展開されてきました。

1. イランの政治構造 独特のイスラム政治体制と権力構造

イランの政治構造は、「ベラヤティファギ2」と呼ばれる独特のイスラム政治体制です。最高指導者、大統領、議会、憲法擁護評議会など複数の機関が複雑に絡み合い、権力分立とチェック・アンド・バランスの仕組みが機能している一方、最高指導者の権限が大きく、大統領や議会などの権限を制限する側面もあります。最高指導者は軍の最高指揮権を握り、司法府長官も任命するなど、政治システム全体に大きな影響力を持ちます。大統領は内閣を直接指揮しますが、最高指導者の承認や憲法擁護評議会との調整が必要となるケースも多く、政策決定には様々な政治的制約が伴います。また、体制利益判別評議会(ラフサンジャニ師が議長)は、議会と憲法擁護評議会が対立した場合の調停役を務めるなど、政治プロセス全体に影響を与えています。この複雑な政治構造は、経済改革の進展を阻む要因の一つとなっています。

2. 政治的対立と経済改革の停滞 保守派と改革派のせめぎ合い

イランの政治状況は、保守派と改革派の対立によって特徴づけられます。イラン革命後、急進派(左派)が勢力を握った時期もありましたが、ホメイニ師の死後、保守穏健派と現実派による政権へのシフトが起こり、ラフサンジャニ師が大統領に就任しました。この後、第1次5カ年計画が始まり、経済改革が推進されましたが、保守派の抵抗や対米関係の悪化によって、改革の進展は妨げられてきました。1997年の大統領選挙でハタミ師(改革派)が当選すると、改革派が主導する政権が誕生し、民営化や自由化などの改革が推進されましたが、保守派が支配する議会や憲法擁護評議会による抵抗が続きました。その後、アフマディネジャード大統領(保守強硬派)の当選により、経済政策はバラマキ政策にシフトし、経済改革はさらに停滞しました。2006年の専門家会議選挙では保守穏健派が圧勝しましたが、保守派内部でも穏健派と強硬派の対立が鮮明になっており、今後の経済改革の行方は依然として不透明です。

3. 憲法と経済政策 国有化と民営化の葛藤

イラン憲法は、経済政策に大きな影響を与えています。革命当初は、経済のイスラム化、分配の公平、外国からの自立などを掲げ、NIOC(イラン国営石油会社)の接収など多くの企業の国有化が行われました。しかし、この国有化は、後年、ハタミ政権によって民営化が進められ、保守派の反発を招きました。憲法第44条では、国有化に関する規定がありますが、その解釈をめぐって様々な議論がなされています。憲法第81条は、外国人に商業、工業などの会社設立の利権を与えることを禁じており、外資導入を困難にする要因となっています。このため、外資導入を促進するために、バイバック方式が導入されましたが、憲法との整合性や保守派からの反発といった問題を抱えています。2001年に制定された新外国投資法は、バイバック方式やBOTなどを認めましたが、憲法擁護評議会によって違憲とされた経緯があり、外資導入の枠組みは依然として不確実な要素を抱えています。

III.イラン石油産業の現状と課題 ガソリン 需給と 精製能力

イランは中東最大の産油国の一つであり、アバダン製油所、ケルマンシャー製油所など多くの製油所を有しています。しかし、ガソリンの生産量は需要を満たしておらず、大量のガソリンを輸入する状況です。石油精製能力の増強と、ガソリン生産効率の向上は重要な課題となっています。既存製油所の能力増強に加え、新たな製油所の建設計画(バンダルアッバスなど)も進められていますが、政治的・経済的制約が実現を阻んでいます。石油製品の価格補助金問題と密接に関連し、ガソリン生産における技術的な課題も解決しなければなりません。原油生産量は、イランイラク戦争後、400万B/D程度に回復しましたが、原油価格の変動に大きく影響されます。

1. ガソリン需給の逼迫 深刻化する不足と輸入依存

イラン石油産業の最大の課題の一つは、ガソリン需給の逼迫です。国内のガソリン需要に対し、生産量が不足しているため、大量のガソリンを輸入せざるを得ない状況にあります。2004年と2005年のガソリン輸入量はそれぞれ14万B/D、18万B/Dと推定されており、その規模は非常に大きくなっています。ガソリン生産量は増加傾向にあるものの、生産得率は15%前後と横ばい状態にあり、需給ギャップは拡大の一途を辿っています。このガソリン不足は、経済活動への悪影響だけでなく、国民生活にも深刻な影響を与えています。特に、テヘランなどの大都市部では、ガソリン価格の高騰や供給不足が社会問題化しており、政治的な争点にもなっています。軽油については、天然ガスへの転換が進んでいるため、需給は比較的安定しているものの、天然ガス価格も国際水準を大きく下回っており、潜在的な補助金問題を抱えています。

2. 石油精製能力の現状と課題 老朽化と設備高度化の必要性

イランの石油精製能力は、イラン革命やイランイラク戦争の影響を受け、大きな変動を経験してきました。アバダン製油所は、かつて世界最大の製油所でしたが、イランイラク戦争で完全に破壊され、その後再建されました。1989年から2003年にかけて、原油処理量は約2倍に増加しましたが、既存製油所のトッパー能力増強のテンポは低下しており、処理能力の拡大は頭打ち状態にあります。また、革命前に建設された製油所は老朽化しており、脱硫能力が不足しているなど、ガソリンの高品質化に向けた設備の高度化が急務です。接触分解装置(FCC)が少ないため、重油を減らさずにガソリン基材を増産することが困難であることも問題となっています。ガソリン供給の確保のためには、新たな製油所の建設も必要ですが、南パルスガス田のコンデンセートを処理する製油所計画(36万B/D)など、いくつかの計画は不確定要素が多く、実現性については疑問が残ります。

3. 石油精製業の民営化と新製油所計画 現状と今後の展望

ハタミ政権以降、イランでは国有化されていた石油精製業への民間参入が大幅に認められるようになりました。2002年に可決された「新外資法」は、バイバック方式やBOT方式を明確に位置づけており、外資の参入も促進しようとしています。既存製油所の増強計画にはバイバック方式が適用されており、アバダン製油所のリストアやシーラースの増強などが行われています。さらに、民間資本100%の新製油所建設も計画されていますが、保守派の反発や憲法擁護評議会との調整などが課題となっています。新製油所計画は、ガソリン需給の改善に大きく寄与する可能性がありますが、計画の実現性やガソリン増産への貢献度合いには不確定要素が多く、今後の進展が注目されます。特に、南パルスガス田のコンデンセートを処理する製油所計画は、実現可能性が高く、ガソリン増産への期待が大きいとされています。