マレーシア開発計画:経済効果と技術移転

文書情報

| 学校 | 不明 |

| 専攻 | 不明 |

| 会社 | 国際電信電話(株)、三洋テクノマリン(株) |

| 場所 | 不明 |

| 文書タイプ | 調査報告書 (F/S) |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.39 MB |

概要

I.マレーシアにおける下水道整備と経済効果 排水事業

このセクションは、マレーシアにおける下水道整備プロジェクトの現状と経済効果について記述しています。都市基盤整備による消化器系伝染病の減少、労働生産性向上、医療費削減といった経済効果が期待されています。具体的な整備内容は、分流式下水道システムの構築(一部合流地区を含む)、ポンプ場削減、酸化池方式による終末処理場建設などです。Seberang Perai Municipal Council の年間予算は3,000万RMと限られており、プロジェクトの資金調達には課題があります。そのため、連邦政府へのグラント化要請がなされています。キーワード:マレーシア、下水道整備、経済効果、Seberang Perai Municipal Council、資金調達、都市基盤整備、排水事業

1. 下水道整備計画の概要と期待される経済効果

この計画では、都市における基盤整備として下水道システムの整備が中心となっています。具体的な整備内容は、分流方式による下水道システムの構築、既存水路の有効活用による一部合流地区の考慮、ポンプ場の最小化、維持管理が容易で経済的な酸化池方式による終末処理場の建設などが挙げられます。雨水排水施設についても、既存水路の活用、滞水池、埋立てなどを含めた総合的な対策が計画されています。これらの整備によって、消化器系伝染病の減少による労働生産性の向上、入院医療費の削減といった経済効果が期待できる一方、水質汚濁の防止と浸水対策にも効果を発揮すると考えられています。しかし、経済効果の定量化は困難であることも認識されています。 計画の経済的側面においては、具体的な数値目標などは提示されていませんが、感染症の減少や医療費削減による社会経済への貢献が強調されています。この計画が、都市住民の健康と生活の質の向上に大きく寄与することが期待されています。

2. プロジェクトの資金調達に関する課題と現状

プロジェクトの資金調達には大きな課題があります。文書によると、フェーズ2からフェーズ5は所要資金の過大さから実施が中断され、フェーズ1も毎年赤字経営が続いています。Seberang Perai Municipal Councilの排水事業予算は年間3,000万RMしかなく、既存のローンの返済能力がないため、連邦政府に対してローンのグラント化を要請している状況です。1981年にはバタワース地区で詳細設計(D/D)を実施しましたが、予算不足により改修・新規工事は行われていません。1995年度からは、土地開発業者に対して1エーカーあたりM$10,000の徴収と配水管敷設用地の提供を義務付けることで、資金調達を図ろうとしています。円滑な事業遂行のため、マレーシア政府は日本の技術協力を要請し、日本政府は専門家を長期派遣することを決定しました。この調査は、専門家派遣前の現状把握、問題点抽出、施工指導・助言などを目的としています。これは、プロジェクトの財政難が深刻な問題であることを示唆しています。

3. 日本の技術協力と今後の展望

マレーシア政府は、下水道整備プロジェクトの円滑な推進のために日本の技術協力を要請しており、日本政府は専門家3名を長期派遣する決定をしています。本調査は、この専門家派遣に先立ち、プロジェクトの現状を詳細に調査し、施工上の問題点の抽出、監督体制の整備、入札書類の審査・評価に関する指導・助言を行うことを目的としています。この技術協力は、マレーシア単独では克服できない技術的課題や、財政的な制約を乗り越えるための重要な要素となります。 調査の目的は、単なる技術支援にとどまらず、プロジェクトの持続可能性を高めるための体制整備にも重点が置かれていることがわかります。日本からの技術指導によって、プロジェクトの効率性向上、コスト削減、そして最終的には経済効果の最大化が期待されています。今後の展望としては、連邦政府からのグラント獲得、そして効率的な事業運営による黒字転換が不可欠です。

II.サラワク州ビンツル港の開発とASEANプロジェクト

サラワク州ビンツル港は、天然ガスと尿素肥料の積出港として計画されました。天然ガスはマレーシアにとって貴重な外貨収入源です。1982年末完成を目指して実施設計と入札が進められましたが、工期短縮と技術的課題により難航しました。将来の貨物取扱量予測(1987年、2000年)に基づいて、プロジェクトの経済効果が評価されています。キーワード:サラワク州、ビンツル港、天然ガス、尿素肥料、ASEANプロジェクト、外貨収入、港湾開発

1. ビンツル港開発計画の概要と目的

サラワク州ビンツル港は、同港沖で発見された天然ガスの日本への輸出(1983年から年間600万トン)と、ASEANプロジェクトで生産される尿素肥料の積出港として計画されました。マレーシアにとってLNGは貴重な外貨獲得源であるため、1982年末の完成を目指し、実施設計と入札手続きが進められていました。しかし、港湾建設は、天然ガスの輸出というマレーシア経済にとって極めて重要な役割を担っており、その完成は国家的な目標として位置づけられていたと推測されます。この計画が成功すれば、マレーシア経済への多大な貢献が期待されており、特に天然ガスの輸出による外貨獲得は、国家経済の安定に大きく寄与すると考えられています。 また、港湾施設の整備は、地域経済の活性化にもつながると期待されていました。陸の孤島状態にある地域への生活物資輸送の円滑化による地方経済の発展、住民生活の向上も期待された重要な開発計画でした。

2. 開発計画における課題と困難性

しかし、この開発計画は、工期の短縮や、設計・施工上の技術的な困難という大きな課題に直面していました。非常にタイトなスケジュールの中で、高度な技術力を要する工事が求められたため、計画通りに進めることが困難であったと考えられます。 文書からは、具体的な技術的な困難の内容は明示されていませんが、限られた時間と技術的な制約の中で、大規模な港湾施設を建設するという困難さがうかがえます。これらの課題は、プロジェクトの遅延やコスト増加につながる可能性があり、計画の成功を危うくする要因となりました。 これらの技術的な問題点に加え、資金調達やその他の要因も計画の進捗に影響を与えた可能性が考えられます。

3. 将来の貨物取扱量予測と経済効果

将来の貨物取扱量については、1987年と2000年の2時点について推計が行われています。この予測は、ケランタン州のGDPをベースに、林産品、ゴム、パームオイル、肥料、セメント、石油製品、米などの品目別に、州の各種開発計画を考慮して行われたと記述されています。しかし、この記述からは、ビンツル港の貨物取扱量予測が、ケランタン州のGDPをベースに行われた点が、少し違和感があります。ビンツル港はサラワク州に位置するため、ケランタン州の経済状況を基にした予測は、港湾開発計画の正確性をどの程度反映しているのか疑問が残ります。 これらの予測に基づき、港湾整備によるケランタン州の工業化促進、住民(漁民)の生活水準向上といった経済効果が期待されていると記述されていますが、ビンツル港とケランタン州の関連性が不明瞭なため、経済効果の評価にはさらなる詳細な分析が必要と考えられます。

III.ケランタン州商港 漁港建設プロジェクト

経済的に遅れているケランタン州に、新たな商港と漁港を建設するプロジェクトです。既存港湾の機能不全を解消し、農産物や水産物の物流拠点として、地域経済の活性化と住民生活の向上を目指しています。主な施設には、防波堤、岸壁、貯蔵タンク、けい留施設、市場などが含まれます。キーワード:ケランタン州、港湾建設、漁港整備、地域経済活性化、物流拠点、水産物

1. ケランタン州の経済状況と港湾整備の必要性

ケランタン州はマレーシア東海岸に位置する州ですが、全国的に見ても経済的に遅れており、唯一の港湾も河川土砂の堆積によって使用不能な状態となっています。このため、新たな港湾の建設が喫緊の課題となっています。このプロジェクトは、経済的に停滞しているケランタン州の経済活性化を図るために、新しい商港と漁港を建設することを基本方針としています。既存港湾の機能不全は、農産物や水産物の輸出入を著しく阻害しており、州全体の経済発展を妨げる大きな要因となっています。新しい港湾施設の整備によって、これらの問題が解決され、ケランタン州の経済が活性化することが期待されています。特に、農産物や水産物の輸出入が容易になることで、地域経済への波及効果は非常に大きいと考えられます。このプロジェクトは、ケランタン州の経済発展にとって極めて重要な意味を持つと言えるでしょう。

2. 新規建設される商港 漁港の施設概要

計画では、商港区と漁港区の両方が整備されます。商港区には、防波堤(970m, 840m)、防砂堤(570m)、航路(-7.5m, -5.0m)、岸壁2バース(-7.5m, 260m)、ドルフィンバース1基、パームオイル貯蔵タンク4基、石油製品貯蔵タンク15基などの施設が建設される予定です。一方、漁港区には、けい留施設(-3.0m, 290m、-2.0m, 175m)、卸売市場1棟、冷蔵・冷凍・製氷貯水施設がそれぞれ1式整備される計画です。これらの施設は、農産物、林産物などの物流基地、そして沿岸・遠洋漁業の基地としての機能を果たすことが期待されています。計画規模の大きさから、ケランタン州の経済活性化に大きく貢献することが期待されますが、同時に、これだけの規模のインフラ整備には多額の費用と高度な技術が必要となることが予想されます。これらの施設が完成すれば、ケランタン州の経済構造に大きな変化をもたらす可能性があるでしょう。

3. プロジェクトによる期待される開発効果

本プロジェクトによって、ケランタン州の工業化が促進され、特に漁民を含む住民の生活水準の向上が期待されています。新しい港湾施設は、農産物、林産物などの物流拠点、そして沿岸・遠洋漁業の基地としての役割を果たすことで、地域経済の活性化に貢献します。 具体的には、農産物や林産物の輸出入が容易になり、生産高の増加、輸送費用の削減、輸送時間の短縮といった効果が期待されます。さらに、漁業基地としての機能強化により、水産物の増産、付加価値の向上、流通段階における時間と費用の節約なども期待できます。これらの経済効果は、漁民の生活水準向上だけでなく、州全体の経済発展にも大きく貢献すると考えられます。しかし、これらの効果は、計画が円滑に進み、期待通りの施設が整備された場合にのみ実現可能であることに留意する必要があります。計画の成功は、ケランタン州の経済的発展に直接的に影響を与えると言えるでしょう。

IV.錫鉱跡地住宅用地開発プロジェクト

首都圏の14%以上を占める錫鉱跡地を住宅用地として開発する計画です。深刻な住宅不足問題の解消に加え、下水処理場、公園、道路網などの整備が計画されています。地盤改良工法を用いて開発を進め、商業ベースでの販売・賃貸による収益性も期待されています。キーワード:錫鉱跡地、住宅開発、地盤改良、都市計画、土地利用

1. プロジェクトの背景 深刻な住宅不足問題と錫鉱跡地の活用

マレーシアの首都圏では、深刻な住宅不足問題が起きています。この問題を解決するために、首都圏の面積の14%以上を占める広大な錫鉱跡地の有効活用が検討されています。この跡地は、住宅用地として開発することで、住宅不足問題の解消に大きく貢献できると考えられています。同時に、下水処理場、公園、緑地、道路網などの都市インフラ整備も計画されており、単なる住宅供給にとどまらず、生活環境の改善にもつながることが期待されています。錫鉱跡地の再開発は、都市計画の観点からも非常に重要であり、土地の有効活用と都市環境の改善を同時に実現できる、持続可能な都市開発モデルとなる可能性を秘めています。この計画は、単なる住宅供給だけでなく、都市全体の生活環境の向上を目指した包括的なプロジェクトと言えるでしょう。

2. 開発計画の内容 マスタープランと地盤改良

開発にあたっては、まず跡地の地盤分類図を作成し、土地利用に関するマスタープランが策定されます。開発は地盤の良い地域から開始し、同時に地盤の悪い地域についても余盛工法を中心とした改良工事が行われます。稼働中の錫鉱ズリ(鉱山廃棄物)の処理も、跡地利用を前提として行われる予定です。土地利用計画においては、良質な地盤の地域から優先的に開発を進め、同時に劣悪な地盤の改良を行うという段階的なアプローチが示されています。これは、開発の効率性と安全性を確保するための重要な要素であり、開発リスクを軽減する戦略と言えるでしょう。また、鉱山廃棄物の処理は環境問題への配慮と、安全な開発環境の確保に繋がる重要な対策です。これによって、将来的にも安全で住みやすい環境が整備されると期待されます。

3. 経済効果と開発の将来性 収益性と政策価格

このプロジェクトは高い経済効果が期待されています。商業ベース価格での販売・賃貸は全て収益率が良好であり、低コスト政策価格の場合でも、良好な地盤に低層住宅を建設する場合は良好な収益が見込めます。これは、住宅需要の大きさ、そして開発後の土地価値の上昇を反映していると考えられます。この計画は、単なる住宅不足問題の解消だけでなく、経済的な収益性も追求したプロジェクトであることがわかります。開発によって得られる利益は、今後の都市開発やインフラ整備にも活用できる可能性があり、持続可能な都市発展に貢献するでしょう。しかし、低コスト政策価格による開発では、地盤条件などによって収益性に違いが生じる可能性がある点には注意が必要です。このプロジェクトの成功は、経済効果と社会的な便益の両方を考慮した上で判断されるべきでしょう。

V.キナバタンガン川ダム建設と農業 水力発電開発

サバ州キナバタンガン川にダムを建設し、洪水防御、農業開発、水力発電を同時に行う計画です。ダム建設によって107,000haの未利用地が農業開発可能となり、水稲二期作による米の輸出も期待されています。発電出力は31,500KW、年間発電量は168×10百万KWHです。キーワード:キナバタンガン川、ダム建設、洪水防御、農業開発、水力発電、サバ州

1. キナバタンガン川流域の現状と開発の必要性

サバ州東部を流れるキナバタンガン川流域は、洪水被害を受けやすく、未利用地が大量に存在する地域です。このため、洪水防御と水資源開発が喫緊の課題となっています。 現在、様々な開発計画が予定されていますが、それらを順次実施するためには、洪水防御計画と水資源開発計画を一体的に推進することが不可欠です。特に、洪水によって利用が制限されている広大な土地を有効活用するためには、洪水対策が最優先事項となります。この計画が実現すれば、洪水被害から解放され、これまで未利用であった広大な土地が農業開発に利用可能となることが期待されます。そのため、キナバタンガン川流域におけるダム建設は、地域社会の持続的な発展にとって非常に重要な役割を果たすと考えられます。この計画は、単なるダム建設だけでなく、洪水対策、農業開発、そして電力供給という地域社会の様々なニーズに応える包括的な開発計画です。

2. バラット地点ダム建設計画の概要と規模

洪水防御、農業開発、水力発電を目的としたダム建設が、キナバタンガン川中流のバラット地点に計画されています。ダム建設によって、従来洪水で利用できなかった107,000haの土地が農業開発に利用可能になります。そのうち、実際に農業開発が行われる面積は44,000haで、水稲の二期作(オフシーズン、メインシーズン)を導入し、大規模機械化農業方式を導入する計画です。 水力発電所の出力は31,500KW、年間総発電電力量は168×10百万KWHとされており、サバ州第二の都市サンダカンの工業開発に利用される見込みです。ダム建設による洪水防御を第一の目的とし、それに伴って利用可能となる地域への農業開発(米作)導入によって、従来米を輸入していた状態から輸出国へと転換する可能性も示唆されています。このダム建設は、サバ州東部地域の電力需要増大への対応策としても重要な意味を持ちます。

3. 開発効果と持続可能性 農業開発と電力供給

この開発計画による主な開発効果としては、洪水被害の解消による未利用地の有効活用、水稲二期作による米の輸出、そしてサンダカンの工業開発を支える電力供給が挙げられます。 107,000haもの広大な未利用地が農業開発に利用可能となることで、サバ州の農業生産性は飛躍的に向上し、経済効果も期待できます。また、ダムによる発電は、サバ州東部地域の電力不足解消に貢献し、工業開発を促進する上で重要な役割を果たします。米の輸出は、貿易収支の改善にも繋がるでしょう。しかし、この開発計画は、キナバタンガン川流域の生態系への影響や、住民移転などの社会的な問題についても十分に考慮する必要があります。計画の持続可能性を確保するためには、環境保全と地域住民との合意形成が不可欠です。この計画は、経済的発展と環境保全、そして社会的な調和のバランスが求められる、複雑な課題を含んでいます。

VI.マレーシアにおける放送網整備プロジェクト 超短波FM放送

マレーシア政府の音声放送サービス充実のため、最新技術を用いた超短波FM放送網整備を提案しています。中波・短波放送の限界を克服し、きめ細やかな地域別サービスと高品質な放送を実現することを目指しています。キーワード:マレーシア、放送網整備、超短波FM放送、地域別サービス、放送技術

1. マレーシア放送サービスの現状と課題

マレーシア政府は、地域別音声放送サービスの充実を目指しています。しかし、既存の中波・短波放送は、その特性上、きめ細かい地域別サービスの提供が困難であり、受信者からの音声放送サービスの質的向上への期待にも十分に応えられていません。中波AM放送局の出力増強や新規局の設置も検討されていますが、国際的な周波数割当の問題などから実現は難しい状況です。受信者ニーズの高まりと、放送技術の目覚ましい進歩を踏まえると、現状の放送システムでは、政府の目標達成や国民の期待に応えることが難しいと判断されています。このため、より高度な技術と柔軟な対応が可能な新たな放送システムの導入が急務となっています。現状の放送網では、国民への情報伝達やサービス提供に限界があり、その改善が強く求められています。

2. 超短波FM放送による放送網整備の提案

本計画では、最新技術を導入した超短波FM放送による放送網整備を提案しています。近年、世界的な技術進歩により、放送関連機器は受信者の期待に応えられる水準に達しており、超短波FM放送は、中波・短波放送に比べて、きめ細かい地域別サービスの提供が可能で、高音質の放送を実現できます。 超短波FM放送への移行は、マレーシア政府が目指す地域別音声放送サービスの充実、そして受信者からの質的向上への期待に応えるための効果的な手段となります。既存システムの限界を克服し、より効率的で質の高い放送サービスを提供することにより、国民の生活の質向上に貢献することが期待されています。この提案は、技術革新を積極的に取り入れることで、マレーシアの放送サービスを飛躍的に向上させる可能性を示唆しています。

VII.マレーシアにおける鉄道整備計画 西海岸線改良 東西新線建設

半島マレーシアの鉄道網を近代化し、主要都市を1日行動圏内に収めることを目的とした高速鉄道網整備計画です。Butterworth-Kuala Lumpur-Singapore 間の西海岸線改良と、Port Kelang-Kuala Lumpur-Kuantan-Kota Bharu間の東西新線建設(複線化、標準軌、電化)が検討されています。キーワード:マレーシア、鉄道整備、高速鉄道、西海岸線、東西新線、複線化、電化

1. マレーシア鉄道整備計画の目的と概要

本プロジェクトは、マレーシア半島における産業発展と国民生活の活性化を目指した、近代的な高速鉄道網の整備計画です。具体的には、Butterworth、Kuala Lumpur、Singaporeを結ぶ西海岸線の改良(既存路線の改良、全線単線、メートル軌)と、Port Kelang、Kuala Lumpur、Kuantan、Kota Bharuを結ぶ東西新線の建設(全線複線、標準軌、電化)が計画されています。 この計画の目的は、近代的な旅客輸送サービスの提供により、主要都市を首都から1日行動圏内に収めること、そして旅客・貨物輸送サービスの改善を通じて、急速に開発が進んでいる東海岸地方(トレンガヌ州南部地区を含む)の産業振興に貢献することです。西海岸線の改良と東西新線の建設は、マレーシアの鉄道ネットワークの抜本的な改善を目指しており、経済活性化に大きく貢献すると期待されています。特に、東海岸地域の開発促進には、効率的な輸送インフラの整備が不可欠であるため、この計画は地域経済発展に重要な役割を果たすと考えられています。

2. 西海岸線改良と東西新線建設の詳細

西海岸線改良は、ButterworthからKuala Lumpur、Singaporeまでの約750kmを結ぶ既存路線の改良を指します。既存の在来線を改良する計画となっており、全線単線、メートル軌のままです。一方、東西新線は、Port KelangからKuala Lumpur、Kuantan、Kota Bharuまでの約550kmを結ぶ新たな路線の建設を指し、全線複線、標準軌、電化される計画です。この計画は、CASE A-Aとして、マスタープラン(M/P)において検討された代替案の一つであり、技術的・経済的・財務的な事業化可能性が評価されています。 西海岸線の改良と東西新線の建設という二つのアプローチは、マレーシアの鉄道ネットワーク全体を強化することを目的としており、旅客輸送の効率化と貨物輸送能力の増強に大きく貢献することが期待されています。特に、東西新線の複線化と電化は、輸送能力の大幅な向上と輸送コストの削減につながるでしょう。

3. プロジェクトの目的と期待される効果

本プロジェクトの主要な目的は、産業の発展と国民生活の活性化のためのインフラ整備として、近代的な高速鉄道網を構築することです。これにより、半島マレーシアの主要都市を首都から1日行動圏内に置くことを目指しています。また、旅客と貨物輸送サービスの改善を通じて、東海岸地方の産業振興にも貢献することが期待されています。 高速鉄道網の整備は、人々の移動を容易にし、都市間の交流促進、観光客の増加、そして企業の進出を促すなど、経済効果は多岐にわたると考えられます。さらに、貨物輸送の効率化は、物流コストの削減、生産性の向上に繋がり、マレーシアの経済競争力の強化にも寄与するでしょう。このプロジェクトの成功は、マレーシアの経済成長と国民生活の向上に大きな影響を与える可能性を秘めています。特に東海岸地方の開発は、この鉄道整備計画によって大きく促進されることが期待されています。

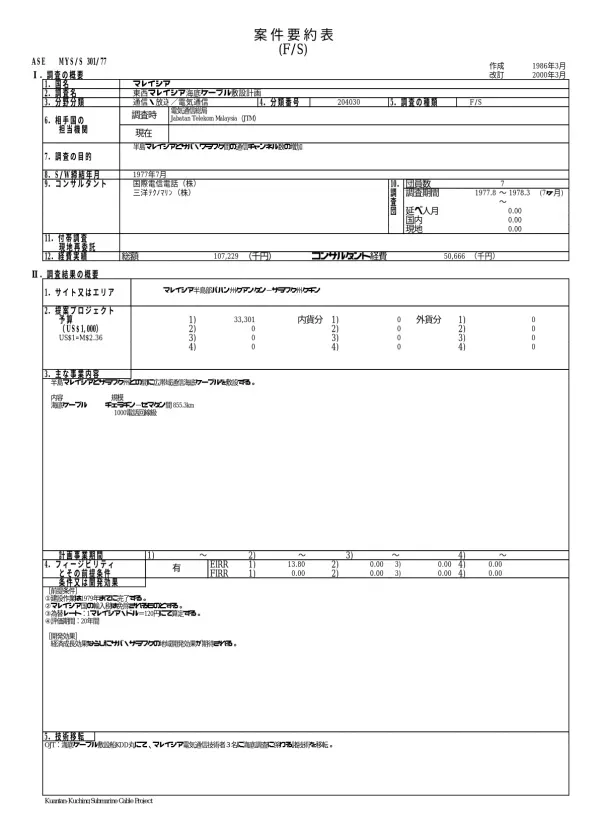

VIII.マレーシアにおける光海底ケーブルシステム整備

クアンタンとコタキナバル間を結ぶ光海底ケーブルシステムの整備計画に関する調査です。海洋調査(測深、海底面探査など)と需要予測に基づいた概略基本設計が行われました。経済・財務分析は除外されています。キーワード:マレーシア、光海底ケーブル、海洋調査、需要予測

1. 光海底ケーブルシステム整備の必要性と調査目的

この調査は、マレーシアのクアンタンとコタキナバル間を結ぶ光海底ケーブルシステムの整備計画に関するものです。調査の目的は、2014年までの需要予測に見合うシステムの概略基本設計を行うことであり、そのために必要な海洋調査と陸上調査を実施しています。海洋調査では、調査船(約500トン)を用いて、クアンタンとコタキナバル間の測深、海底面探査、音波探査、採泥、測温・測流、埋設調査などが行われています。また、ケーブルの陸揚地点周辺の陸上部・沿岸部調査も実施され、これらの調査結果と需要・トラフィック調査結果に基づいて、概略基本設計が作成されます。 このプロジェクトは、マレーシアにおける通信インフラの整備、ひいては経済発展に大きく貢献すると期待されています。しかし、経済・財務分析(EIRR、FIRR算出など)は、今回の調査範囲から除外されている点が注目されます。

2. 調査内容 海洋調査 陸上調査 需要予測

調査は、海洋部と陸上部の両方で行われています。海洋部調査では、最新の技術を用いて、海底地形、地質、水温、潮流など、ケーブル敷設に影響を与える様々な要素を詳細に調査します。具体的には、測深、海底面探査、音波探査、採泥、測温・測流、埋設調査などが実施されています。一方、陸上部調査では、ケーブルの陸揚地点周辺の地形や地質状況などが調査され、ケーブルの敷設ルート選定や、陸上設備の設置場所の選定などに役立てられます。 これらの調査結果と、別に実施された需要・トラフィック調査の結果を総合的に分析することで、2014年までの需要予測を行い、それに基づいて光海底ケーブルシステムの概略基本設計が作成されます。この設計は、将来の通信需要に対応できるシステム構築に不可欠な情報となります。詳細な経済性評価は今回の調査範囲外ですが、将来的な経済効果は計り知れないものがあると考えられます。

IX.ペナン市における道路整備と都市交通計画

ペナン市庁は、主要道路(沿岸道路、外環状道路)建設に伴い、都市交通計画の見直しを必要としています。南北道路、東西道路との連結による交通パターンの変化を考慮し、道路整備完了後に新たな調査が必要とされています。キーワード:ペナン市、道路整備、都市交通計画、交通パターン

1. ペナン市の道路整備状況と都市交通計画の必要性

ペナン市では、沿岸道路と外環状道路の建設が進められています。しかし、これらの主要道路建設によって、ペナン市の都市交通パターンが大きく変化することが予想されます。特に、南北道路や東西道路との接続によって、交通の流れが大きく変わる可能性があり、既存の都市交通計画の見直しが必要となっています。 ペナン市庁は、沿岸道路と外環状道路の建設完了後に、新たな調査を実施する必要性を認識しています。これは、道路整備によって変化する交通状況を正確に把握し、それに対応した新たな都市交通計画を策定するために不可欠なステップです。現在の計画では、主要道路の建設が完了するまで、その他の事業は実施されない可能性が高いとされています。そのため、道路整備完了後の交通状況予測と、それに対応した効果的な交通計画の策定が、今後のペナン市の発展にとって極めて重要です。

2. 主要道路建設完了後の課題と今後の展望

沿岸道路と外環状道路の建設完了後、ペナン市では、南北道路(Sungei Petani-Perai間、Perai-Taiping間)および東西道路との連結による交通パターンの大きな変化が予想されます。この変化に対応するためには、新たな調査と、それに基づいた新たな都市交通計画の策定が不可欠となります。 ペナン市庁は、これらの主要道路建設完了後に新たな調査を行うことを計画していますが、それまでは残りの事業は実施されない可能性が高いと判断しています。これは、既存の計画では、主要道路整備の影響を十分に考慮できていないことを示唆しており、将来的な交通問題の発生を未然に防ぐためには、計画の見直しと、状況に応じた柔軟な対応が求められます。今後のペナン市の交通計画は、これらの主要道路整備完了後の交通状況を正確に予測し、それに適応した計画である必要があります。

X.東ジョホール地域の水産物流通システム改善プロジェクト

東ジョホール地域の水産資源開発と水産物流通システムの改善プロジェクトです。パイロットプロジェクトによる流通施設の整備と運営維持管理方法の確立、零細漁業者の所得向上を目指しています。キーワード:東ジョホール、水産物流通、漁業開発、所得向上、パイロットプロジェクト

1. 東ジョホール地域の現状とパイロットプロジェクトの意義

東ジョホール地域は、水産資源の開発余地が大きく、大消費地へのアクセスも容易であることから、水産物流通システム改善のパイロットプロジェクト実施に最適な地域と考えられています。漁業者と卸売業者間の取引改善も可能であり、パイロットプロジェクトによる効果が顕著に現れると期待されています。 この地域では、漁業技術や水産物流通システムの整備が遅れている現状があり、未利用資源の開発や適正な資源管理と合わせて、効率的な水産物流システムを整備することが重要です。パイロットプロジェクトで開発される流通施設の運営・維持管理方法を、他の地域にも普及させることも容易であるため、東ジョホール地域は、モデルケースとして最適な条件を備えていると言えるでしょう。 零細漁業者の所得向上に繋がるパイロットプロジェクトの実施効果は高いと評価されており、このプロジェクトは、マレーシアの水産業全体の発展に大きく貢献する可能性を秘めています。

2. 期待される効果 水産物の増産と漁民の生活水準向上

このプロジェクトによって、水産物の増産、付加価値の向上、水産物流通段階における時間と費用の節約、漁民の生活水準向上、そして外貨獲得などが期待されています。これらの効果は、漁業技術と水産物流通システムの整備によって実現可能となります。しかし、政府や各公団の組織・施設運営の改善が前提条件となっており、行政面での改革も同時に必要です。 水産物の増産と付加価値向上は、地域経済の活性化に直結し、漁民の収入増加による生活水準の向上も期待できます。また、効率的な流通システムの構築によって、輸送時間とコストが削減され、消費地への迅速な供給が可能になります。さらに、水産物輸出による外貨獲得は、マレーシアの貿易収支改善にも貢献するでしょう。ただし、これらの効果は、関係機関の協力と、効率的な運営管理が実現した上で初めて得られるものです。

3. パイロットプロジェクトの成功条件と今後の展開

パイロットプロジェクトの成功には、政府と各公団の組織・施設運営の改善が不可欠な前提条件となります。 東ジョホール地域は、パイロットプロジェクトによる各種流通施設の運営・維持管理方法を他の地域に普及させる上でも有利な条件を備えています。しかし、現状では漁業技術や水産物流通システムの整備が遅れており、未利用資源の開発や適正な資源管理と合わせて、効率的な水産物流システムを整備する必要があります。 このパイロットプロジェクトが成功すれば、そのノウハウや運営方法を他の地域に展開することで、マレーシア全土の水産業の近代化と発展に貢献できると期待されます。零細漁業者の所得向上は、社会全体の福祉向上にも繋がる重要な課題であり、このプロジェクトは、その解決に大きく貢献する可能性を持っています。

XI.マレーシアにおける小規模ダム開発と農業多様化プロジェクト

半島マレーシアにおいて、小規模ダムや貯水池を活用した農業開発プロジェクトです。換金性の高い果樹や野菜などの新規作目の導入と経営体の構造的改善により、短期かつ少額の資金で農業開発を目指しています。スバン地区とクアンタン地区でのプロジェクトが検討されています。キーワード:マレーシア、小規模ダム、農業開発、農業多様化、スバン地区、クアンタン地区

1. マレーシア半島における小規模ダム開発の目的とアプローチ

このプロジェクトは、マレーシア半島における農業開発を目的としています。既存の小規模ダム、堀込貯水池、旧河川、錫鉱採掘跡地などを活用し、短期かつ少額の資金で効率的な農業開発を実現することを目指しています。 具体的には、マレーシア半島地域の中から貯水池開発に適した場所を5ヶ所選定し、換金性の高い果樹や野菜などの新規作目の導入を含む作物多様化計画を策定します。 同時に、経営体の構造的な改善も推進することで、持続可能な農業経営の確立を目指しています。このアプローチは、大規模な投資を必要とせず、比較的短期間で成果を上げることができるという利点があります。小規模な開発を積み重ねることで、地域全体の農業生産性の向上に貢献できると考えられています。この計画は、効率性と経済性を重視した、現実的な農業開発戦略を示しています。

2. スバン地区とクアンタン地区における開発計画の比較

計画では、スバン地区とクアンタン地区の2ヶ所が具体的な開発対象地域として挙げられています。スバン地区では、現状の混乱した土地利用や劣悪なインフラの改善が期待されており、人口増加(約2,600人から10,700人)、雇用機会の創出、地価上昇など、多大な開発効果が予測されています。住民の合意形成と事業制度の確立が、この地区での開発成功の鍵となります。 一方、クアンタン地区では、開発後の地価上昇がスバン地区ほど見込めないため、地主の負担が大きくなり、農村地域振興という上位政策目標との整合性と政府による補助が必要となります。この2地区の比較から、開発効果や地主への影響、そして政府支援の必要性など、地域特性によって開発戦略を柔軟に調整する必要があることがわかります。計画の成功のためには、それぞれの地域固有の条件を考慮した上で、適切な支援策を講じる必要があります。

3. プロジェクト期間と今後の課題

スバン地区とクアンタン地区の計画事業期間は、どちらも約5年とされています。この比較的短い期間で成果を上げるためには、効率的な計画立案と、スムーズな事業推進が求められます。 特にクアンタン地区では、開発による地価上昇が不十分なため、政府による補助金などの支援が必要となる可能性が指摘されています。これは、開発による経済効果の地域格差を考慮し、公平性のある政策実施が求められることを意味しています。 このプロジェクトは、小規模ダム開発と作物多様化計画、そして経営体改善という三つの要素を組み合わせた、包括的な農業開発計画です。短期的な経済効果だけでなく、持続可能な農業経営の確立という長期的な視点も重視されている点が特徴です。

XII.マレーシアにおける土地区画整理事業

マレーシアにおける土地区画整理事業のフレームワークを構築するための調査です。当初はカンプン・スバンを対象としていましたが、パイロットプロジェクト実施の困難さから、MSC(Multimedia Super Corridor)に位置する他のサイトが検討されています。キーワード:マレーシア、土地区画整理、都市開発、MSC

1. マレーシアにおける土地区画整理事業の必要性と課題

マレーシアでは、パイロットプロジェクトを通じて土地区画整理の効果を実証することが急務となっています。 しかし、従来の計画では、パイロットプロジェクトの実現が困難な状況がありました。例えば、カンプン・スバンの現状では、パイロットプロジェクトの実施は困難と判断されています。そのため、より開発ポテンシャルが高く、Multimedia Super Corridor (MSC) に位置する他のサイトが選択される運びとなりました。 効率的な区画整理の実現には、土地局(強力な行政力と高い関心を持つ)や積極的な州政府を主体とし、JPBD(おそらく土地開発公社のような機関)が技術面で支援する体制が有効であると考えられています。今後、技術援助が得られれば、パイロットプロジェクトの実現可能性が高まると期待されています。この計画は、マレーシアの都市開発における重要な課題である土地利用の効率化と、パイロットプロジェクトによる実証の必要性を示しています。

2. パイロットプロジェクトの選定と実施体制

当初はカンプン・スバン地区がパイロットプロジェクトの候補地として検討されましたが、様々な事情により実施が困難と判断され、他の開発ポテンシャルを有するMSC (Multimedia Super Corridor) に位置するサイトへの変更が検討されています。 マレーシアにおいて、パイロットプロジェクトの成功と区画整理の効果検証が早急に求められており、その実現に向けて、JPBD ではなく、土地局や積極的な州政府が主体となり、JPBDが技術支援を行う体制が提案されています。 この体制は、土地局の強力な行政力と区画整理への高い関心を活かし、効率的な事業遂行を目指しています。また、州政府の積極的な姿勢も、プロジェクトの成功に不可欠な要素となります。今後の技術援助の有無が、プロジェクト実現のカギを握ると考えられます。この計画は、効果的な事業実施体制の重要性を示唆しています。

3. 調査結果の活用と今後の展望

この調査は、マレーシアにおける土地区画整理事業のフレームワーク構築に非常に役立つとされています。 調査結果に基づき作成された閣議メモランダムは、経済成長の鈍化や開発助成金の削減といった政策を踏まえ、住宅省と地方政府に提示されました。このメモランダムは、政策決定に重要な役割を果たしたと推測されます。 しかし、カンプン・スバンの現状ではパイロットプロジェクトの実施が困難であることから、MSCなどの他のエリアでの実施が検討されています。これは、現実的な問題点を踏まえ、より実現可能性の高い計画へと修正されたことを示しています。 今後の技術援助があれば、パイロットプロジェクトの実現化が促進され、区画整理の効果が実際に検証される可能性が高まります。この計画は、政策決定プロセスと、現実的な制約条件を考慮した柔軟な対応の重要性を示しています。

XIII.マレーシアにおける橋梁標準桁設計と技術指導

マレーシア公共事業省(JKR)は、英国基準からJICAチーム開発の標準桁への切替えを進めています。マレーシア工科大学との共同研究による性能確認試験を計画しており、日本政府への技術指導要請が行われています。キーワード:マレーシア、橋梁設計、標準桁、技術指導、JKR、マレーシア工科大学

1. 橋梁標準桁設計の現状と課題 英国基準からの転換

マレーシアでは、従来の英国基準の標準桁から、JICAチームが開発した新しい標準桁への転換が進められています。公共事業省(JKR)は、この新しい標準桁を用いて設計・発注の準備を進めており、プレキャスト会社への指導も行っています。 新しい標準桁の設計・発注作業を通して、詳細な内容の確認や技術的な運用上の疑問点について、短期専門家との意見交換や確認を行う会議が開催され、指導・助言が行われています。 JKRは、プレキャスト会社がJKRの新規発注に間に合うよう製品の製作を進めるよう指導しており、新しい標準桁の普及に向けた取り組みが積極的に行われています。しかし、現時点ではまだ工事契約に至っておらず、標準桁製作業者からの具体的な反応は明らかになっていません。新しい標準桁は、マレーシアにおける橋梁建設の効率化と品質向上に大きく貢献すると期待されています。

2. マレーシア工科大学との共同研究と日本政府の技術指導

標準設計の全面的な適用に合わせ、JKRはマレーシア工科大学と共同で、新しい標準桁の性能確認試験を計画しています。この試験桁は、マレーシアにおける最初の標準桁となる予定です。 この実験計画に対して、マレーシア政府は日本政府に技術指導を要請しています。これは、新しい標準桁の信頼性と安全性を確保するために、日本の高度な技術ノウハウの活用が不可欠であることを示しています。 日本からの技術指導は、マレーシアの橋梁技術の向上に大きく貢献すると期待されます。 現時点ではまだ構造物として実現していませんが、JICA開発調査の成果は、マレーシアの社会資本整備に確実に役立っており、調査の目的は達成されていると言える事例として示されています。

XIV.ペラ州における河川情報ネットワークシステム

ペラ州とクアラルンプールを結ぶ河川情報ネットワークシステムの構築に関する調査です。排水情報も収集項目に加えられ、システムは拡大しています。キーワード:ペラ州、河川情報ネットワーク、排水情報

1. ペラ州河川情報ネットワークシステムの構築と目的

このプロジェクトは、マレーシアのペラ州における河川情報ネットワークシステムの構築に関するものです。1999年1月に、試験運用システムの導入と技術移転が完了しています。このシステムは、ペラ州とクアラルンプールのDID本局を主に繋ぐネットワークとして開始されましたが、その後、ムダ川もネットワークに含まれるなど、徐々に拡大しています。 ペラ州における情報収集項目には、新たに排水情報が追加され、システムは内容的にも空間的にも拡大しました。これに伴い、排水灌漑局の予算も拡充され、マレーシア全土をネットワークで繋ぐという目標に向かって進んでいます。このシステムの拡大は、河川情報の重要性と関心の高まりを示しており、プロジェクトの成功が、マレーシアにおける水資源管理の改善に大きく貢献していることを示しています。

2. システムの拡大と排水情報管理の強化

システム構築完了後約1年間で、ペラ州とクアラルンプールのDID本局を繋ぐネットワークは、ムダ川を含めて拡大しました。 ペラ州の情報収集項目に排水情報が追加されたことで、システムは内容的にも空間的にも拡張され、より包括的な河川情報の把握が可能になっています。この拡張は、排水灌漑局の予算増大にも繋がり、マレーシア全土をカバーするネットワーク構築に向けた取り組みが加速しています。 排水情報の追加は、水資源管理の観点から非常に重要であり、洪水対策や灌漑計画の精度向上に繋がるでしょう。このシステムの更なる発展は、マレーシアにおける河川情報の重要性と関心の高まりを反映しており、より効率的で効果的な水資源管理の実現に貢献すると期待されます。この成功事例は、将来的な水資源管理システムの構築にとって貴重な経験となります。

XV.フィリピンにおける灌漑プロジェクト

フィリピンにおける灌漑プロジェクトに関する複数のセクションが含まれています。南ナウイン灌漑計画、オカン灌漑計画、カセグナン多目的開発計画、タルラックの地下水灌漑計画など、様々な計画の現状と課題が記述されています。OECF(旧海外経済協力基金)の融資やJICAの技術協力が検討されていますが、資金調達や治安状況など、多くの課題が指摘されています。キーワード:フィリピン、灌漑プロジェクト、OECF、JICA、資金調達、治安状況

1. フィリピンにおける灌漑プロジェクトの現状と課題

この文書では、フィリピンにおける複数の灌漑プロジェクトの現状と課題について記述されています。 南ナウイン灌漑計画は継続中ですが、オカン灌漑計画以下の計画は、外国援助の停止により、灌漑局が独自で設計・施工可能な小規模な水源施設に限定して進められています。 外国援助の停止による外貨不足は深刻な問題となっており、政府による農業生産増大・輸出増大の目標達成は困難な状況です。 将来的には、政府の実施計画の中に位置づけられており、実施の方針は変わっていないものの、資金調達や援助再開の見込みが立たないことが大きな課題となっています。 老朽化した灌漑システムの改修や維持管理の強化も重要な課題であり、JICAによる技術協力の要望も出ています。特に、1968年建設の施設が多く老朽化が著しい点が問題視されています。

2. 具体的な灌漑計画と資金調達問題

文書には、いくつかの具体的な灌漑計画が言及されています。 例えば、フェーズⅡ(灌漑面積12,400ha)の計画はRDCIの認可待ちで、その後ICCによる審査が予定されています。この計画はNIAのCORPLAN(1993~2002)において2001~2008年のプロジェクトとして計画されており、OECFの融資要請プログラムにも含まれています。環境アセスメントも完了しています。 また、既存施設の改修と新規灌漑拡張地区の開発を二期に分けて実施する計画(カセグナン計画と連携)があり、1997年度OECFローン候補案件に要請される予定でした。OECFも前向きに検討していましたが、カセグナン多目的開発計画とタルラックの地下水灌漑計画を統合した中部ルソン灌漑計画として、1997年10月にOECFアプレイザルが行われています。 しかし、多くの計画において資金調達の課題が顕著であり、外国援助の停止や政府の財政状況が大きな影響を与えていることが分かります。

3. ピナツボ山噴火の影響と今後の課題

文書には、ピナツボ山噴火による被害も言及されています。グマイン取水堰は火山泥流により埋没し破壊されています。河床上昇、側岸侵食、自由蛇行が続き、既存の灌漑施設や農地が埋没している状態です。NIAは、火山泥流の影響が収まり、河川の状況が安定するまで計画に着手できないとしています。 この事例は、自然災害が灌漑プロジェクトに与える深刻な影響を示しています。 さらに、フィリピン水産開発公団(PFDA)による水産物流通コンプレックス計画は、円借款の承認が得られず、日本の無償案件の要請も不成功に終わっています。 これらの事例から、フィリピンにおける灌漑プロジェクトの推進には、資金調達、自然災害への対応、そして関係機関との連携強化など、多くの課題があることがわかります。将来的なプロジェクトの実施には、これらの課題への具体的な対策が不可欠です。

XVI.ミンダナオ島空港滑走路延長プロジェクト

ミンダナオ島空港の滑走路延長プロジェクトは、工事中断後、政府建設省の管理下で一部施設が完成、供用されています。しかし、滑走路灯などの老朽化が深刻な問題となっています。キーワード:ミンダナオ島、空港、滑走路延長、老朽化

1. ミンダナオ島空港滑走路延長プロジェクトの現状

ミンダナオ島空港滑走路延長プロジェクトは、1988年以降、状況に変化がありません。滑走路延長のための盛土工事は、政府建設省の管理下で行われ、国際線到着ターミナルビルとエプロンの⼀部は完成し、1996年10月より供用開始されています。しかし、滑走路灯は9年前の仮設用のもので老朽化が激しく、スペアパーツの不足という深刻な問題を抱えています。 大成建設JVによる工事は1988年9月以降中断しており、プラントと建設機械の維持管理は最小限にとどまっている状況です。円借款融資再開に向けた動きもありましたが、ミ政府による貸付金の延滞を理由にOECFは融資再開を見送っており、ミ政府は独自資金での完工を目指しています。1996年には大成建設JVと運輸省民間航空局(DCA)、そして日本航空コンサルタンツとDCAが工事再開に向けて合意しましたが、債務支払遅延により円借款融資申請は中止されています。

2. プロジェクトの遅延と課題 資金調達と老朽化

プロジェクトの遅延は、資金調達の問題と、既存施設の老朽化が主な原因となっています。 OECFからの円借款融資再開に向けた取り組みはありましたが、ミ政府による貸付金の延滞により、融資は実現しませんでした。そのため、ミ政府は独自資金での完工を目指していますが、資金不足が大きな課題となっています。 さらに、滑走路灯など、既存施設の老朽化も深刻な問題です。9年前の仮設用灯器を使用しており、老朽化が進みスペアパーツも不足しているため、安全面での懸念も存在します。これらの問題を解決しなければ、プロジェクトの完成は困難であり、空港の機能維持にも支障をきたす可能性があります。今後のプロジェクトの進捗には、資金調達と老朽化した設備の更新が不可欠です。

XVII.ミャンマーにおける鉄道整備計画

ミャンマーの鉄道整備計画、特にヤンゴン-マンダレー間鉄道の改良計画に関する現状と課題が記述されています。経済状況の悪化や道路事情の改善などを考慮し、優先順位の見直しが必要とされています。キーワード:ミャンマー、鉄道整備、ヤンゴン-マンダレー間鉄道

1. ミャンマー鉄道整備計画の現状と優先順位

ミャンマーの鉄道整備計画は、1988年以降、現状に変化がありません。ヤンゴン-マンダレー間鉄道の整備は、高い優先順位を持つと考えられていますが、1988年以前と比較して道路事情が改善されつつあるため、過去の調査結果をそのまま適用することは困難です。 ミャンマー政府は、厳しい外貨・財政事情の中でも、車両やレールなどの輸入を進めるなど、鉄道分野に力を入れています。 1988年以前の調査結果をそのまま使うことは適切ではなく、最新の状況を考慮した再評価が必要です。鉄道省の独立により、鉄道整備への取り組みは強化されていますが、厳しい財政状況は依然として課題であり、援助再開が今後の進展の鍵となります。援助再開時には、ヤンゴン-マンダレー間鉄道整備は環状線電化計画よりも優先順位が高いとされています。

2. 鉄道整備計画の課題と今後の展望

ミャンマーの鉄道整備計画は、外貨・財政事情の悪化により困難に直面しています。車両やレールなどの輸入など、鉄道分野への投資は行われていますが、資金不足は大きな課題です。 援助が再開されたとしても、ミャンマーの現状の電力事情を考慮すると、全区間の電化は効果的ではない可能性があり、計画の縮小(軌道の改良中心)が必要となるかもしれません。 また、幹線鉄道整備計画と比較すると、現時点では優先順位が低いと判断される可能性もあります。 しかし、本案件の優先順位は高いと考えられるため、最新の状況を踏まえた上で、再調査と計画の見直しが必要不可欠です。特に、道路事情の改善状況を考慮した上で、鉄道整備計画の必要性と経済性を改めて評価する必要があります。

XVIII.ピナツボ山周辺の河川流域管理計画

ピナツボ山周辺の河川流域管理計画は、USACE(米国陸軍工兵隊)の技術協力によって策定されています。火山泥流の影響による河川状況の悪化と、灌漑施設の復旧が課題となっています。キーワード:ピナツボ山、河川流域管理、火山泥流、灌漑施設

1. ピナツボ山噴火による被害と河川流域管理の必要性

ピナツボ山周辺の河川流域では、1991年の噴火による火山泥流が甚大な被害をもたらしました。 この影響で、河床が上昇し、既存の灌漑施設が埋没・破壊されるなど、深刻な被害が発生しています。 例えば、グマイン取水堰は火山泥流により4mも河床上昇し、ほぼ埋没した状態です。現在も河床上昇、側岸侵食、自由蛇行が続き、灌漑施設や農地の埋没が継続しています。NIAは、河川の状況が安定するまで、計画に着手できないとしています。このことは、ピナツボ山噴火による環境変化が、河川流域管理計画の実施を大きく阻害していることを示しています。そのため、まずは火山泥流の影響が収まるまで待つ必要があると判断されています。

2. マスタープラン策定と緊急復旧計画

ピナツボ山周辺の河川流域(パシグ・ポトレロ川を含む)のマスタープラン(M/P)は、USACE(米国陸軍工兵隊)の技術協力により策定され、1994年3月に最終報告書がフィリピン政府に提出されました(Mount Pinatubo Recovery Action Plan, Long Term Report, Eight River Basins, March 1994)。 USACEのProject Management Office of Mount Pinatubo Rehabilitation (PMO-MPR) は、このマスタープランに基づき独自の緊急復旧計画を作成し、フィリピン政府の資金で工事を進めています。 このマスタープランは、長期的な河川流域管理のための指針となるものであり、その策定には、米国の高度な技術協力が不可欠でした。緊急復旧計画は、被災地の早期復興を目的としています。しかし、長期的な流域管理計画の実施には、更なる調査や資金調達が不可欠となります。ピナツボ山噴火による被害は甚大であり、長期的な視点に立った計画と、その実行のための体制整備が急務です。

XIX.フィリピンにおけるアルコガス計画

フィリピンのアルコガス計画は、原油価格下落により棚上げされています。計画管轄機関のPNACとPNOCの一部が解体されているため、計画再開は困難です。キーワード:フィリピン、アルコガス計画、PNAC、PNOC、原油価格

1. アルコガス計画の概要と目的 アルコール燃料生産

フィリピンにおけるアルコガス計画は、アルコール燃料(アルコガス)の生産を目的としたプロジェクトです。 Philippine National Alcohol Corporation (PNAC) が政策面、Philippine National Oil Company (PNOC) が実施・運営面を担当する予定でした。 この計画は、フィリピンのエネルギー自給率向上と経済発展に貢献することを目指していました。アルコール燃料は、石油への依存度を下げ、エネルギー安全保障を強化する上で重要な役割を果たすと考えられていました。しかし、1980年代中頃から原油価格が下落したため、フィリピン政府は本計画の実施を棚上げしました。原油価格の変動や、他のエネルギー源(石炭、バイオガス、自然エネルギーなど)の状況が変わらない限り、この計画が再開される可能性は低いと見られています。

2. 計画の中断と担当機関の解体 原油価格下落の影響

アルコガス計画は、1980年代中頃から原油価格が下落したことを受け、フィリピン政府によって棚上げされました。 原油価格の下落は、アルコール燃料の経済性を大きく損ない、計画の推進を困難にしました。 他のエネルギー源の状況が大きく変わらない限り、フィリピン政府がアルコガス計画を再開する可能性は低いとされています。 さらに、PNAC全体と、アルコガス計画を担当していたPNOCの一部が解体されたことも、計画再開を困難にしている要因の一つです。 担当機関の解体は、計画推進体制の崩壊を意味しており、計画再開には、新たな機関の設立や、既存機関による計画の再編が必要となるでしょう。この計画の中断は、エネルギー政策における価格変動リスクと、政策変更による計画中断の可能性を示す事例となっています。

XX.マニラ首都圏道路交通改善計画

ダルトンパス地域の交通確保とマニラ首都圏との連絡を円滑化するための道路交通改善計画です。2015年の日交通量を7,910台と想定し、ジェットファンから斜坑タイプの換気方式に変更する計画です。キーワード:マニラ首都圏、道路交通改善、ダルトンパス

1. マニラ首都圏道路交通の現状と課題 ダルトンパス地域の交通渋滞

この計画は、マニラ首都圏、特にダルトンパス地域の交通渋滞問題を解決するための道路交通改善計画です。 ダルトンパス地域は、マニラ首都圏との連絡に国道3号線に依存しており、交通渋滞による運行距離と時間の増加、物価上昇など、多大なコストが発生しています。 この計画では、2015年の日交通量を7,910台と予測し、トンネル施設の換気方式をジェットファンから斜坑タイプに変更する計画です。 また、トンネル施設に必要な電力は、1982年に建設が完了したGabut変電所から供給する計画です。 ダルトンパス地域の交通渋滞は、マニラ首都圏全体の経済活動にも悪影響を与えているため、この計画による交通状況の改善は、経済効果にも大きく貢献すると期待されています。しかし、計画の実現には、資金調達など様々な課題があります。

2. 計画による開発効果と資金調達

この道路交通改善計画は、ダルトンパス地域の交通確保を主な目的としています。現在、マニラ首都圏との連絡は国道3号線に依存しているため、交通渋滞が深刻な問題となっています。この計画の実現により、運行距離と時間の短縮、物価上昇の抑制などのコスト削減効果が期待されています。 計画の効果は、橋梁を利用するコストとフェリー利用のコストを比較することで算出され、開発便益は直接影響圏の地域総生産から推計されます。 しかし、フィリピン政府は、この計画のための資金調達方法を検討中であり、資金調達が実現するまで計画は進展しません。 資金調達の問題は、この計画の実現可能性を左右する重要な要素であり、政府による早急な対応が求められます。この計画は、交通インフラ整備による経済効果と、資金調達の重要性を示す事例となっています。

.フィリピンにおける中部ルソン灌漑計画

カセグナン多目的開発計画とタルラックの地下水灌漑計画を統合した中部ルソン灌漑計画は、OECFローン候補案件として検討されています。既存施設の老朽化が課題となっています。キーワード:フィリピン、中部ルソン灌漑計画、カセグナン、OECF、老朽化

1. 中部ルソン灌漑計画の概要 カセグナン計画との連携

フィリピンの中部ルソン地域における灌漑計画は、カセグナン多目的開発計画とタルラックの地下水灌漑計画を統合したものです。 この計画は、NIAのCORPLAN(1993~2002)において、2001~2008年のプロジェクトとして位置づけられており、OECFの融資要請プログラムにも含まれていました。 計画では、既存施設の改修と新規灌漑拡張地区の開発を二期に分けて実施する予定で、1997年度にはOECFローン候補案件として要請される予定でした。OECFも前向きに検討していました。 この計画は、NIAにとって重要なプロジェクトの一つとして位置付けられており、実現への期待が高まっていました。しかし、資金調達やその他様々な要因が、計画の進捗に影響を与えている可能性があります。環境アセスメントはフィリピン政府により実施され、EMBにて環境面の審査が終了しています。

2. 計画の進捗状況と課題 資金調達と施設老朽化

中部ルソン灌漑計画は、1997年10月にOECFのアプレイザルが行われ、その実現に向けて検討が進められていました。 しかし、この計画はNIAのCORPLANでは1997~2002年に予定されていましたが、その後、具体的な進捗状況については文書からは不明です。 既存施設の灌漑システムは1968年建設のものが多く、老朽化が著しい状態であるため、リハビリテーションなどの改善対策が必要とされています。 維持・管理面の強化のため、JICAによるプロジェクト方式の技術協力も要望されています。 これらのことから、この計画の成功には、資金調達、老朽化した施設の改修、そしてJICAなどの国際機関からの技術協力が不可欠であることがわかります。計画の進捗状況と、課題解決に向けた具体的な取り組みが今後の焦点となります。

.フィリピンにおける水産物流通コンプレックス計画

フィリピン水産開発公団(PFDA)は、水産物流通コンプレックスのパイロットプロジェクトを計画していましたが、円借款の承認を得られず、実現に至っていません。キーワード:フィリピン、水産物流通コンプレックス、PFDA、円借款

1. フィリピン水産物流通コンプレックス計画の概要と目的

フィリピン水産開発公団(PFDA)は、水産物流通コンプレックスのパイロットプロジェクトを計画していました。この計画の目的は、水産物の増産、付加価値向上、流通段階における時間・費用の節約、漁民の生活水準向上、そして外貨獲得です。 計画では、水産物の効率的な流通システムの構築を目指し、各種流通施設の整備が計画されていました。この計画が成功すれば、フィリピンの水産業全体の発展に大きく貢献すると期待されていました。しかし、政府や各公団の組織・施設運営の改善が前提条件となっており、行政面での改革も課題となっています。 この計画は、フィリピン水産業の現状における課題を解決し、国際競争力の強化を目指した重要なプロジェクトでした。しかし、円借款申請は承認されず、日本の無償案件としての要請も不成功に終わっています。

2. 計画の進捗状況と課題 資金調達と円借款申請の不承認

フィリピン水産開発公団(PFDA)は、この計画に基づき、水産物流通コンプレックスのパイロットプロジェクトを形成し、日本の無償案件として要請しましたが、不成功に終わっています。 また、この計画に基づき、第17次円借款の要請が行なわれましたが、承認されず、PFDAは第18次円借款案件として再度要請する予定であるとされています。 円借款申請の不承認は、この計画の進捗に大きな影響を与えています。 計画の成功には、適切な資金調達と、政府や関係機関の協力が不可欠です。 この計画は、フィリピン水産物流通システムの近代化と、漁民の生活向上に貢献する可能性を秘めていましたが、資金調達の問題が大きな壁となっている現状が示されています。