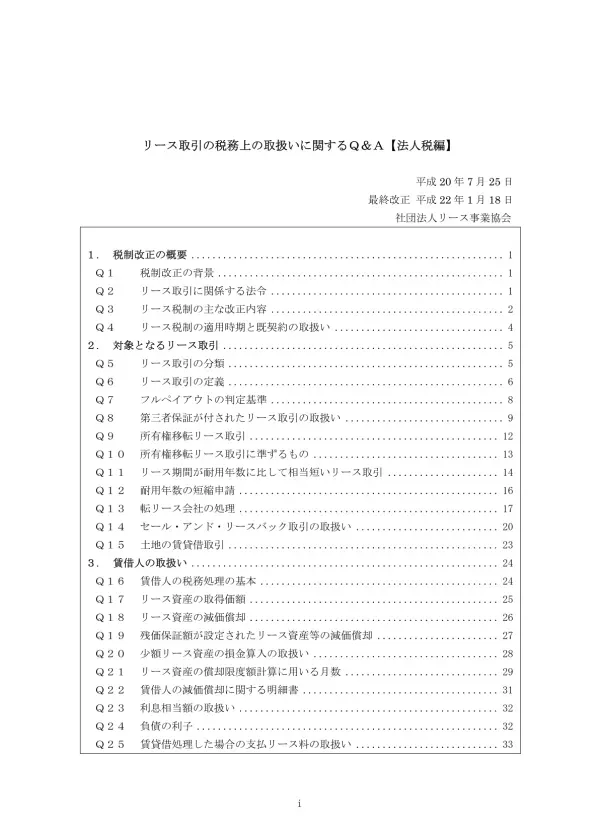

リース税制Q&A:法人税編

文書情報

| 著者 | 社団法人リース事業協会 |

| 専攻 | 税法 |

| 会社 | 社団法人リース事業協会 |

| 文書タイプ | Q&A |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 469.81 KB |

概要

I.平成19年度税制改正とリース会計基準の変更

2007年の税制改正大綱では、リース会計基準の見直しに伴い、所有権移転外ファイナンスリース取引の賃貸借処理が廃止され、売買処理に一本化されることが決定されました。これにより、法人税法等でリース取引を資産の売買取引として取り扱う規定が導入され、リース取引を行った場合、売買があったものとして所得金額が計算されるようになりました。この改正は、企業会計基準委員会から公表された「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」とも関連しています。

1. リース会計基準の見直しと税制改正

この節では、リース会計基準の見直しによって所有権移転外ファイナンスリース取引の賃貸借処理が廃止され、売買処理に一本化されたこと、そしてその変更を踏まえて平成19年度税制改正大綱においてリース取引に関する税法上の取り扱いが整備された経緯が説明されています。具体的には、平成19年度税制改正において、法人税法等にリース取引を資産の売買取引として取り扱う規定が盛り込まれた点が強調されています。これにより、リース取引は税務上も売買取引として扱われ、所得金額の計算方法も変更されました。企業会計基準委員会が公表した「リース取引に関する会計基準」と「リース取引に関する会計基準の適用指針」もこの改正に関連しており、会計処理と税務処理の一致を目指す方向性が示されています。さらに、益金・費用の計上方法に関して、延払基準の適用が可能になったことも記載されています。実質的に金銭の貸借と認められる取引については、資産の売買はなかったものとして処理され、金銭の貸付けがあったものとして所得が計算されることになります。この変更によって、リース取引の会計処理と税務処理の整合性が高まりました。

2. リース会計基準および適用指針の公表

企業会計基準委員会から公表された「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号、平成19年3月30日改正)と「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号、平成19年3月30日改正)の内容が簡潔に紹介されています。これらの基準と指針は、リース取引の会計処理に関する詳細なルールを定めており、税制改正と密接に関連しています。特に、平成19年度の改正によってリース取引の会計処理と税務処理の整合性が図られる方向性が示されたことが重要です。 文書では、これらの基準と指針が、税制改正によるリース取引の売買処理への一本化を反映していることが示唆されています。これらの文書は、企業がリース取引を適切に会計処理し、税務申告を行う上で重要な役割を果たします。 これらの基準の改訂は、リース取引の会計処理における透明性を高め、企業間の比較可能性を向上させることを目的としています。 さらに、これらの指針は、会計基準の複雑な部分をより理解しやすくするために、実践的なガイダンスを提供することを目的としています。

II.税務上のリース取引の定義と要件

法人税法では、リース取引を「資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借等を除く)で、中途解約禁止およびフルペイアウトの要件を満たすもの」と定義しています。フルペイアウトとは、賃借人が資産から生じる経済的利益を実質的に享受し、費用を実質的に負担すべきことを意味し、賃借料の合計額が資産取得価額の約90%に相当する場合はこれを満たすとされます。 土地の賃貸借取引の一部は、リース取引から除外されます。

1. 税務上のリース取引の定義

この節では、法人税法におけるリース取引の定義が詳細に説明されています。法人税法第64条の2第3項に基づき、リース取引は「資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう」と定義されています。重要な要件として、まず「当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること(中途解約禁止)」が挙げられています。これは、リース期間中に契約を一方的に解除できないという点で、リース取引の特性を明確に示しています。次に、「フルペイアウト」の要件が説明されています。これは、「当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること」と規定されています。さらに、賃借料の合計額が資産取得価額の約90%に相当する場合には、費用を実質的に負担しているとみなされると補足説明があります。これらの要件は、税務上のリース取引を明確に定義するために重要な役割を果たしています。 また、土地の賃貸借取引のうち、特定の条件に該当しないものはリース取引から除外されることも明記されています。契約書上に明示されていなくても、事実上当事者間で予定されていると認められる場合も含まれるとされています。

2. フルペイアウト要件の詳細と例外規定

フルペイアウトの要件は、賃借人がリース資産から得られる経済的利益を実質的に享受し、かつ、その使用に伴う費用を実質的に負担することです。具体的には、法人税法第64条の2第3項第2号、および法人税法施行令第131条の2第2項で規定されており、賃借料の合計額が資産の取得価額のおよそ90%に相当する場合には、この要件を満たすとされています。これは、リース取引において賃借人が資産の経済的リスクとリターンをほぼ完全に負っていることを意味します。この要件を満たすことで、税務上のリース取引として認められます。しかし、すべての土地の賃貸借取引がリース取引として扱われるわけではありません。法人税法施行令第138条の規定が適用される土地の賃貸借取引や、その他の特定の条件に該当しない土地の賃貸借取引は、税務上リース取引とはみなされません。これは、リース取引の定義を明確化し、税務上の扱いを適切に分類するためです。さらに、名目的な再リース料についても、改正前の税制と同様に、年間再リース料が基本リース期間の年間リース料の12分の1程度であれば、「無償と変わらない名目的な再リース料」には該当しないと明確にされています。

3. リース取引からの除外規定

この節では、税務上、リース取引から除外されるケースが説明されています。具体的には、法人税法第64条の2第3項および法人税法施行令第131条の2第1項に基づき、土地の賃貸借取引のうち、法人税法施行令第138条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用があるもの、および特定の要件(これらに準ずるものを含む)のいずれにも該当しないものは、リース取引から除外されます。この除外規定は、リース取引の定義をさらに明確にし、税務上の混乱を避けるために設けられています。さらに、リース契約書上に明示されていなくても、事実上当事者間でそのようなことが予定されていると認められる場合も、この除外規定の対象となる可能性があると解説されています。これは、契約書の記載内容だけでなく、取引の実態を重視した判断が行われることを示しています。名目的な再リース料についても言及されており、年間再リース料が基本リース期間の年間リース料の12分の1程度の場合には、無償と変わらない名目的な再リース料には該当しないとされています。

III.減価償却資産の耐用年数短縮制度

法人の減価償却資産について、法定耐用年数より著しく使用可能期間が短い場合(おおむね10%以上短い場合)、国税局長の承認を得て、耐用年数を短縮し早期償却できる制度が設けられています。平成20年4月1日以降の契約では、リース資産の引渡し時に売買があったとみなされ、減価償却資産は賃借人が有することになります。そのため、耐用年数の短縮申請は賃借人が行うことになります。

1. 耐用年数短縮制度の概要

この節では、法人の減価償却資産について、耐用年数を短縮して早期償却できる制度である「耐用年数短縮制度」が説明されています。この制度は、法令で定められた短縮事由によって、資産の実際の使用可能期間が法定耐用年数よりも著しく短くなる場合(おおむね10%以上短くなる場合)に適用されます。 制度を利用するには、あらかじめ納税地を所轄する国税局長の承認を受ける必要があります。承認を得ることで、資産の使用可能期間を耐用年数として、早期に償却することが可能になります。この制度は、経済情勢の変化や技術革新などによって、資産の寿命が当初の予想よりも短くなった場合に、企業の税負担を軽減するためのものです。 短縮事由の具体例は記載されていませんが、資産の物理的な劣化や陳腐化、市場環境の変化などが考えられます。 承認を受けるための具体的な手続きや必要な書類などは、この文書からは読み取れません。 この制度の利用によって、企業は償却費を早期に計上できるため、当期の利益を圧縮し、将来の税負担を軽減する効果が期待できます。

2. リース取引における耐用年数短縮制度の適用

平成20年4月1日以降に契約するリース取引では、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時点で、当該リース資産の売買があったものとみなされるため、減価償却資産の所有権は賃借人に移転します。そのため、リース取引に係る資産の耐用年数の短縮申請は、賃借人が行うことになります。 これは、法人税法施行令第57条の規定に基づいており、「その有する減価償却資産」について承認を得ることが求められるためです。所有権移転外リース取引の場合も、このルールが適用されます。 この変更により、リース取引における減価償却資産の管理責任が賃借人に明確に位置づけられ、賃借人が耐用年数短縮制度を申請する主体となります。 この節では、転リース取引についても触れられており、転リース会社において、借手と貸手の両方の立場にある場合には、元受会社からのリース取引は物件購入、エンドユーザーへのリース取引は物件売却として所得計算が行われると説明されています。 この場合も、減価償却資産の耐用年数短縮制度の適用は、最終的な資産所有者であるエンドユーザーではなく、転リース会社が行う必要がある点に注意が必要です。

IV.転リース取引の税務上の取扱い

転リース会社が、借手と貸手の両方の立場にある場合、元受会社からのリース取引は物件購入として、エンドユーザーへのリース取引は物件売却として所得計算が行われます。リース会計基準による処理と所得計算結果に差異がない場合は、延払基準による経理とみなされます。会計上と税務上の減価償却費に差異が生じる場合は申告調整が必要です。

1. 転リース取引の所得計算

この節では、転リース取引における税務上の所得計算方法が説明されています。転リース会社が、借手と貸手の両方の立場にある場合の税務上の取扱いが中心です。具体的には、元受会社からリース物件を借り受ける取引は、元受会社からリース物件を購入したものとして扱われ、同一物件をエンドユーザーに貸し付ける取引は、当該物件をエンドユーザーに売却したものとして所得計算が行われます。この所得計算において、法人税法第63条第1項を適用する際には、エンドユーザーからリース期間中に受領するリース料の合計額を長期割賦販売等の対価の額とし、元受会社に支払うリース料の合計額を長期割賦販売等の原価の額として取り扱っても差し支えありません。そして、この所得計算の結果とリース会計基準による処理に差異がないと認められる場合には、リース会計基準の処理を延払基準の方法により経理したものとして扱っても問題ないとされています。これは、会計処理と税務処理の整合性を図るための規定です。会計上と税務上の減価償却費に差異が生じる場合は、申告調整が必要になります。また、リース物件の売却に伴う損益は、リース取引を開始した事業年度の益金または損金に算入されます。

2. リース会計基準との整合性と申告調整

転リース取引においては、会計処理(リース会計基準)と税務処理の整合性が重要になります。所得計算の結果とリース会計基準の処理によって計算される転リース差益の金額に差異がないと認められる場合には、リース会計基準の処理により延払基準の方法により経理したものとして取り扱って差し支えありません。しかし、差異が生じる場合、特に会計上の減価償却費と税務上の償却限度額に差異が生じた場合は、申告調整が必要になります。この申告調整は、会計処理と税務処理の不一致を修正し、正確な税額を算出するために不可欠な手続きです。 リース資産の譲渡があったものとして取り扱う場合も、通常のリース取引と同様の会計・税務処理が行われますが、会計上の減価償却費と税務上の償却限度額に差異が生じる場合は、同様に申告調整が必要となります。 リース物件の売却に伴う損益は、リース取引を開始した事業年度における益金又は損金の額に算入できるため、適切な事業年度での損益計上が重要となります。この点も、会計処理と税務処理の整合性を確保するために考慮すべき点です。

V.セール アンド リースバック取引の税務上の取扱い

セール・アンド・リースバック取引は、実質的に金銭の貸借と認められる場合は、資産の売買はなかったものとされ、金銭の貸付があったものとして処理されます。リース取引に該当するかどうかの判定は、リース適用指針に従います。会計上の減価償却費と税務上の償却限度額に差異が生じる場合は申告調整が必要です。

1. セール アンド リースバック取引の税務上の定義と基本原則

この節では、セール・アンド・リースバック取引の税務上の取扱いが説明されています。 法人税法第64条の2第2項に基づき、セール・アンド・リースバック取引の対象となる資産の種類、取引の事情その他の状況を総合的に考慮し、実質的に金銭の貸借であると認められる場合は、資産の売買はなかったものとし、譲受人から譲渡人に対する金銭の貸付があったものとして、譲渡人(賃借人)又は譲受人(賃貸人)の所得金額を計算します。つまり、取引の実質を重視し、形式にとらわれずに判断する必要があることを示しています。 リース取引に該当するかどうかの判定は、通常のリース取引と同様にリース適用指針に従います。ただし、経済的耐用年数の算定においては、リースバック時におけるリース物件の性能、規格、陳腐化の状況などを考慮した経済的使用可能予測期間を用いること、また、リース物件の見積現金購入価額については実際売却額を用いることが規定されています。これは、より現実的な経済的状況を反映した判定を行うためです。 リース物件の売却に伴う損益は、長期前払費用や長期前受収益として繰延処理され、リース資産の減価償却費の割合に応じて損益に計上されます。ただし、売却損失が、合理的な見積市場価額が帳簿価額を下回ることにより生じたものであることが明らかな場合は、繰延処理せずに売却時の損失として計上されます。

2. 金銭の貸借とみなされないケースと会計 税務処理

セール・アンド・リースバック取引が実質的に金銭の貸借とみなされるかどうかの判定基準も示されています。当事者の意図や取引対象資産の内容から、当該資産を担保とする金融取引を行うことを目的とするものであるかどうかで判定されます。 しかし、法人税基本通達12の5-2-1では、いくつかのケースは金銭の貸借とみなされないとされています。例えば、多種類の資産導入による事務効率化、輸入機器における通関事務の専門知識必要性、既往取引における安価な購入可能性などが挙げられています。これらのケースは、セール・アンド・リースバック取引が、単なる資金調達手段ではなく、事業上の合理的な判断に基づいていることを示唆しています。 金融扱いとなる場合、賃貸人の処理と賃借人の処理がそれぞれ説明されています。賃貸人は、譲受人から支払われた金額を貸付金として扱い、リース料を元本と利息に区分して処理します。賃借人は、譲渡人から受け入れた金額を借入金として扱い、同様にリース料を元本と利息に区分して処理します。 会計上と税務上の減価償却費に差異が生じる場合は、申告調整が必要となります。また、リース物件の売却に伴う損益の繰延処理についても、税務上、会計上の処理が認められています。

3. 消費税の取扱いと会計処理上の留意点

セール・アンド・リースバック取引における消費税の取扱いも説明されています。 譲渡代金の支払時に金銭の貸付けがあったとみなされるため、元本返済額部分は課税対象外となり、利息相当額は非課税となります(消費税法基本通達5-1-9)。これは、消費税の課税対象が、実質的な経済活動に基づいて判断されることを示しています。 会計処理については、借手の売却損益に関する処理を除き、通常のファイナンス・リース取引と同様に行います(リース適用指針第50項、第70項)。 リース取引に該当するかどうかの判定は、リース適用指針に従いますが、経済的耐用年数や見積現金購入価額の算定方法に特有の規定があります。 会計上の減価償却費と税務上の償却限度額に差異が生じる場合は、申告調整が必要になることを改めて強調しています。

VI.所有権移転外ファイナンスリース取引の会計 税務処理

所有権移転外ファイナンスリース取引では、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の場合など、個々の資産に重要性が乏しい場合は賃貸借処理が可能です。平成20年4月1日以降の契約では、リース資産の引渡し時に売買があったものとみなされ、賃借人はリース資産を取得したものとして処理します。会計上の処理と税務上の処理が異なる場合は、申告調整が必要となります。 賃借人の減価償却方法は、法人税法では「リース期間定額法」と規定されています。

1. 所有権移転外ファイナンスリース取引の会計処理

この節では、所有権移転外ファイナンスリース取引に関する会計処理について説明されています。リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の取引など、個々のリース資産の重要性が乏しいと認められる場合は、賃貸借処理を行うことが可能です。これは、リース適用指針第34項に基づくもので、会計処理において柔軟性を考慮していることを示しています。 しかし、平成20年4月1日以降に契約するリース取引については、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時点で、当該リース資産の売買があったものとして取り扱うこととされており、賃借人がリース取引を賃貸借処理した場合であっても、支払リース料はリース資産の取得の対価とみなされます。借手は、ファイナンス・リース取引についてリース資産を取得したものとして処理を行い、リース物件を「リース資産」に、それに係る債務を「リース債務」として貸借対照表に計上します(リース会計基準第9項・第10項)。 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、リース期間を耐用年数として計算され、償却方法は、定額法、級数法、生産高比例法などの中から企業の実態に応じて選択適用できます(リース会計基準第12項、リース適用指針第28項・第29項)。 会計処理と税務処理の差異が生じる場合、特に減価償却方法においては、法人税法では「リース期間定額法」と規定されているため、リース会計基準で認められている定額法以外の方法を用いることはできません。この点に注意が必要です。

2. 所有権移転外ファイナンスリース取引の税務処理と申告調整

所有権移転外ファイナンスリース取引の税務処理においては、会計処理との整合性が重要になります。一般的には、リース会計基準に基づいた会計処理と税務上の処理は一致しますが、減価償却方法に関しては、法人税法で「リース期間定額法」が定められているため、リース会計基準で認められている他の償却方法を用いることはできません。このため、会計処理と税務処理に差異が生じた場合には、申告調整が必要となります。 具体的には、会計上計上した減価償却費を所得に加算し(損金不算入)、支払リース料を所得から減算する(損金算入)といった調整が必要となる場合があります。 平成20年4月1日以降に契約したリース取引においても、会計処理と税務処理の差異が生じる可能性があり、その場合も申告調整が必要です。特に、3月決算以外の会社が、平成20年4月1日以降に締結したリース契約で、リース会計基準適用初年度開始前に開始したファイナンス・リース取引について賃貸借処理を行う場合、税務との調整が必要になるケースがあります。 リース取引を主たる事業とする賃貸人は、平成20年4月1日前に契約した取引についても原則として売買処理を行う必要があり、賃貸借処理を継続することは認められていません。ただし、例外的に会計基準適用初年度の前年度末における固定資産の帳簿価額などを考慮したうえで、特定の条件下では、申告調整が必要になるケースもあります。

3. 賃貸人と賃借人の税務処理の違いと留意事項

所有権移転外ファイナンスリース取引においては、賃貸人と賃借人で税務処理が異なります。金融扱いとなる場合、賃貸人は譲受人から支払われた金額を貸付金として扱い、リース料を元本と利息に区分して処理します。賃借人は、譲渡人から受け入れた金額を借入金として扱い、リース料を元本と利息に区分して処理します。 この場合も、会計上の減価償却費と税務上の償却限度額に差異が生じる場合は申告調整が必要となります。 平成20年4月1日以降の契約では、リース資産の引渡し時に売買があったものとみなされるため、減価償却資産は賃借人が有することになります。 賃貸人は、リース期間終了時にリース資産を返還された場合、税務上は賃借人から賃貸人への資産譲渡とみなされ、法人税基本通達に基づき、返還時の価額で固定資産等に計上することになります。 また、賃借人が残価保証をしている場合、リース期間終了時の処分価額が保証額に満たない場合は、不足額を貸手に支払う義務が生じ、その金額は残価保証額と呼ばれます。これらの複雑な税務処理を理解し、適切な申告を行うことが重要です。

VII.短期前払費用の取扱いと会計基準との関係

平成20年4月1日以降の契約では、支払リース料はリース資産の取得の対価であるため、短期前払費用の適用はありません。年払リース料などでは、償却限度額との差異による申告調整が必要となる場合があります。会計処理では、リース会計基準に基づいて行われますが、税務処理との差異が生じる場合、申告調整が必要となります。

1. 短期前払費用の定義と法人税法上の取扱い

この節では、法人税法における短期前払費用の定義と、その損金算入に関するルールが説明されています。法人税の基本通達2-2-14によると、前払費用とは、「一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう」と定義されています。この前払費用のうち、支出の日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することが認められています。これは、企業が将来の費用を事前に支払う場合でも、その費用を計上する事業年度を適切に選定できるよう配慮した規定です。 リース取引以外の賃貸借取引で賃借人が事業用に支出した付随費用は、通常は繰延資産に該当します。しかし、リース取引においては、平成20年4月1日以降の契約では、支払リース料はリース資産の取得の対価とみなされるため、短期前払費用としての取扱いは認められません。これは、リース会計基準の変更と税制改正によって、リース取引の税務上の性質が変化したためです。

2. リース取引における短期前払費用の不適用と会計基準との関係

平成20年4月1日以降に契約するリース取引については、支払リース料を賃貸借処理した場合でも、リース資産の取得の対価であることには変わりがないため、短期前払費用の適用はありません。これは、税制改正によってリース取引が税務上売買取引として扱われるようになったためです。改正前までは、所有権移転外リース取引の支払リース料を継続的に年払いとする場合、当該年払リース料は短期の前払費用に該当し損金算入が認められていましたが、このルールは変更されています。 リース会計基準の適用と税制の適用時期にずれが生じることで、会計上賃貸借処理を行った場合でも、税務上は長期割賦販売等として取り扱われる可能性があります。このため、年払い等のリース料については、リース開始日によって初年度または終了年度の償却限度額と年払リース料に差異が生じ、償却過不足の申告調整が必要になる場合があります。 ただし、賃借人がリース資産に係る自動車税、不動産取得税などの公租公課をリース料とは別に支払った場合は、取得価額に含めず、支出時に損金算入できます(法人税基本通達7-3-3の2)。 会計処理と税務処理の一致を図るためには、リース会計基準と税法の規定を十分に理解し、必要に応じて申告調整を行う必要があります。