不眠症対策と睡眠薬:健康な眠り方

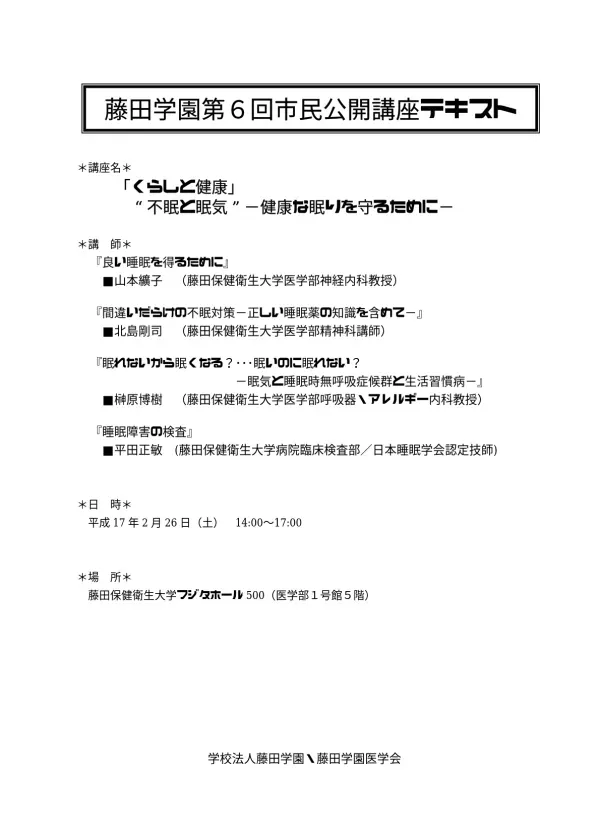

文書情報

| 著者 | 北島剛司 |

| 学校 | 藤田保健衛生大学 |

| 専攻 | 医学 |

| 文書タイプ | 市民公開講座テキスト |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 882.71 KB |

概要

I.不眠症と睡眠時無呼吸症候群 原因と対策

本資料は、不眠症や睡眠時無呼吸症候群といった睡眠障害に関する情報を提供しています。不眠の原因は様々で、精神的なストレス、生活習慣の乱れ、あるいは睡眠時無呼吸症候群などの器質的な疾患が考えられます。睡眠の質を向上させるためには、睡眠衛生の改善が重要です。具体的には、規則正しい生活、カフェインやアルコールの摂取制限、就寝前のリラクセーションなどが挙げられます。それでも改善しない場合は、睡眠薬の服用も検討する必要がありますが、睡眠薬は医師の指示に従って正しく使用することが大切です。睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まる病気で、日中の強い眠気、集中力低下、そして最悪の場合、心血管疾患のリスクを高めます。診断にはPSG(終夜睡眠ポリグラフ検査)が有効です。治療には、生活習慣改善に加え、CPAP療法などの機器療法が用いられることがあります。

1. 不眠の原因と初期対応

現代社会は、工業化・商業化が進み、睡眠を妨げる環境に満ちています。そのため、多くの人が不眠に悩まされています。不眠は、単に睡眠時間が短いだけでなく、熟眠感の不足や日中の倦怠感など、睡眠の質の問題も含みます。不眠の原因は様々で、ストレスや生活習慣の乱れといった精神的・社会的要因に加え、睡眠時無呼吸症候群などの身体的な疾患も関与している場合があります。初期対応としては、まず睡眠衛生の改善に努めることが重要です。具体的には、規則正しい生活リズム、カフェインやアルコールの摂取制限、就寝前のリラックス方法の確立などが挙げられます。しかし、これらの対策だけでは不眠が改善しない場合は、睡眠薬の服用も検討する必要があります。睡眠薬を使用する際には、医師の適切な診断と指示に従うことが不可欠です。不眠の症状や原因を正確に把握し、それに合わせた適切な対策を行うことが重要です。厚生労働省の「睡眠障害対処の12指針」を参考に、個々の状況に合わせた対策を立てることが推奨されます。

2. 睡眠時無呼吸症候群の症状と危険性

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が繰り返し停止する病気です。イビキをかいているだけでは、必ずしも熟眠しているとは限りません。イビキは、舌や咽喉の筋肉の緊張が緩み、空気の通り道が狭くなることで発生し、それが完全に塞がると無呼吸状態(窒息)になります。1時間あたり5回以上の無呼吸が続く状態が睡眠時無呼吸症候群です。この疾患は、深い睡眠が得られないため、朝スッキリと目覚められず、日中の強い眠気や集中力低下、倦怠感などを引き起こします。さらに、交通事故のリスクを7倍も高めることが知られており、重症の場合は寿命が短くなる可能性もあります。心筋梗塞や脳卒中といった重大な疾患との関連性も指摘されており、放置すると深刻な事態を招く危険性があります。肥満以外にも、下顎の小ささや舌の大きさ、咽喉の筋肉の緊張の悪さなどが原因として考えられています。米国の大規模調査では、成人男性の4%、女性の2%が罹患していることが明らかになっています。

3. 睡眠時無呼吸症候群の診断と治療

睡眠時無呼吸症候群の診断には、PSG(終夜睡眠ポリグラフ検査)が最も有効です。PSGは、睡眠脳波、眼球運動、筋電図、呼吸、心電図、いびき、足の動き、体位、酸素飽和度などを同時に記録することで、睡眠時無呼吸症候群だけでなく、周期性四肢運動障害やむずむず脚症候群、ナルコレプシーなどの診断にも役立ちます。この検査は、患者さんが検査施設に入院し、少なくとも一晩睡眠をとる必要があります。昼間の眠気を客観的に評価するために、反復睡眠潜時検査も実施される場合があります。しかしながら、これらの検査を実施できる施設は日本国内に少なく、睡眠障害の専門医や検査技師も不足している現状があります。治療法としては、生活習慣の改善(減量、アルコール摂取制限など)に加え、CPAP(持続陽圧呼吸療法)などの機器療法が用いられます。睡眠時無呼吸症候群は、放置すると健康に深刻な影響を与えるため、早期の診断と適切な治療が重要です。

4. 睡眠薬に関する正しい知識と注意点

睡眠薬に関する誤った認識が多く存在します。「睡眠薬を飲むとぼける」「癖になる」「効かなくなる」といった不安の声は少なくありません。しかし、ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、医師の指示通り正しく使用すれば安全です。ただし、アルコールとの併用は避けなければなりません。また、睡眠時無呼吸症候群を悪化させる可能性があるため注意が必要です。高齢者の場合は、転倒リスクを考慮し、筋弛緩作用の弱いものを選択することが重要です。睡眠薬は、不眠症状に対する対処法の一つですが、安易な自己判断での服用は避け、医師の診察を受けて適切な指示に従う必要があります。急に服用を中断すると離脱症状が現れる可能性があるため、減薬する際には医師の指導が必要です。睡眠薬はあくまで補助的な治療であり、根本的な原因に対処するための生活習慣の改善や心理療法と併用することで、より効果的な治療が期待できます。

II.睡眠障害の様々なタイプと診断

睡眠障害には、不眠症以外にも様々な種類があります。資料では、入眠障害、熟睡障害、中途覚醒、早朝覚醒、昼間過眠など、多くの症状が挙げられています。原因疾患は88種類にも及び、精神障害、神経学的障害、内科的疾患などが関係している場合があります。これらの睡眠障害の正確な診断には、PSG(終夜睡眠ポリグラフ検査)と、昼間の反復睡眠潜時検査が不可欠です。PSGは、脳波、眼球運動、筋電図、呼吸、心電図、いびきなどを同時に記録することで、睡眠時無呼吸症候群、周期性四肢運動障害、むずむず脚症候群、ナルコレプシーなどの鑑別診断に役立ちます。これらの検査を実施できる施設は限られており、日本の睡眠医療は発展途上であると指摘されています。藤田保健衛生大学病院臨床検査部 平田正敏氏はこの検査の重要性を強調しています。

1. 睡眠障害の多様な症状と表現型

睡眠障害は、その症状が多様であり、入眠障害、熟睡障害、中途覚醒、早朝覚醒、昼間過眠など、様々な形で現れます。これらの症状は、個々の患者によって異なり、単一の症状で現れる場合もあれば、複数の症状が複雑に絡み合って現れる場合もあります。睡眠障害の診断においては、これらの多様な症状を正確に把握することが不可欠です。患者自身の自覚症状だけでなく、ベッドパートナーの観察や客観的な検査データに基づいて総合的に判断する必要があります。睡眠障害の原因となる疾患は、国際的な疾患分類においても88種類にも及ぶとされ、その原因の特定には、問診や昼間の検査に加え、夜間の睡眠状態を詳細に分析する検査が必要となる場合が多いです。 睡眠中の現象を患者自身だけで正確に把握することは難しく、客観的な評価が不可欠であることを理解しておくことが大切です。

2. 客観的診断のためのPSG検査と限界

睡眠障害の客観的な診断には、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)が不可欠です。PSGは、睡眠脳波、眼球運動、筋電図、呼吸、心電図、いびき、足の動き、体位、酸素飽和度などを同時に記録する検査で、睡眠時無呼吸症候群、周期性四肢運動障害、むずむず脚症候群、ナルコレプシーなど、様々な睡眠障害の鑑別診断に役立ちます。また、一晩の睡眠経過から不眠の種類についても推測できます。PSGを行うには、患者は検査施設に入院し、少なくとも一晩検査室で睡眠をとる必要があります。検査技師も徹夜で検査を行うため、負担の大きい検査であると言えます。さらに、昼間の眠気を客観的に評価するために、昼間に複数回睡眠をとっていただき、脳波上睡眠に入るまでの時間を測定する反復睡眠潜時検査も用いられます。しかし、これらの検査設備や専門の医師、臨床検査技師は日本国内では不足しており、日本の睡眠医療は発展途上にあるのが現状です。

III.睡眠薬に関する誤解と正しい知識

睡眠薬に対する誤解が広く存在します。「睡眠薬を飲むとぼける」「癖になる」「寝酒の方が安全」といった誤った認識が挙げられています。しかし、ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、正しく使用すれば安全です。重要なのは、医師の指示を厳守し、睡眠薬の適切な使用と、併用薬、高齢者への配慮など、注意点を理解することです。また、アルコールとの併用は避け、睡眠時無呼吸症候群の悪化にも注意が必要です。睡眠薬は、不眠に対する対処法の一つとして、適切な使用が求められます。

1. 睡眠薬に関する誤解の現状

睡眠薬に対する誤解は広く社会に浸透しており、その多くは不安や誤った情報に基づいています。「睡眠薬を飲むとぼける」「癖になる」「効かなくなる」といったネガティブなイメージが定着している一方、「寝酒の方が安全」といった誤った認識も存在します。これらの誤解は、睡眠薬の適切な使用を妨げ、不眠に苦しむ人々にとって大きな障壁となっています。実際には、ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、医師の適切な指導の下で使用すれば安全な薬剤であり、不眠症状の改善に有効な手段となり得ます。しかし、これらの誤解が解消されない限り、必要としている人々が睡眠薬の助けを得ることが難しく、不眠症状の悪化につながる可能性があります。そのため、正しい知識の普及と誤解の払拭が喫緊の課題となっています。

2. 睡眠薬の安全な使用方法と注意点

睡眠薬は、医師の診断と指示に基づいて正しく使用することが重要です。自己判断での服用は避け、必ず医療機関を受診し、専門家のアドバイスに従うべきです。ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、正しく使用すれば安全性の高い薬剤ですが、注意すべき点があります。まず、アルコールとの併用は厳禁です。アルコールと睡眠薬を併用すると、相互作用により、呼吸抑制や意識障害などの危険性が増大します。また、睡眠時無呼吸症候群の人は、睡眠薬の服用によって症状が悪化する可能性があります。高齢者の場合は、転倒リスクの増加に注意し、筋弛緩作用の弱い薬剤を選択することが望ましいです。さらに、睡眠薬を服用する際には、眠気を感じてから就寝し、無理に寝ようとするのを避けることが推奨されます。睡眠薬の服用を急に中止することも危険であり、離脱症状が起こる可能性があります。減薬や中止を行う場合も、必ず医師の指導を受けることが必要です。睡眠薬は、適切な使用方法と注意点を守れば、不眠症状の改善に役立つ安全な薬剤であることを理解しておくことが重要です。

3. 睡眠薬とその他の治療法との連携

睡眠薬は、不眠症に対する治療法の一つではありますが、唯一の治療法ではありません。睡眠薬を使用する際には、生活習慣の改善や心理療法などの他の治療法と併用することが、より効果的な治療につながります。例えば、規則正しい生活リズムの維持、適度な運動、カフェインやアルコールの摂取制限、就寝前のリラクセーション、十分な日光浴などは、睡眠の質を改善する上で非常に重要です。また、心理療法では、不眠の原因となる精神的な問題に対処することで、根本的な解決を目指します。睡眠薬は、これらの治療法を補助する役割を担い、よりスムーズな睡眠獲得をサポートします。睡眠薬に過度に依存することなく、他の治療法と組み合わせることで、長期的な睡眠改善を目指していくことが大切です。医師との連携を密にすることで、個々の状況に最適な治療計画を立て、効果的な不眠対策を行うことができます。

IV.効果的な睡眠改善のための12の指針

厚生労働省の「睡眠障害対処の12指針」が紹介されています。この指針は、睡眠時間は個人差があり、日中の眠気がなければ問題ないこと、刺激物を避けリラックスすること、眠くなってから就寝すること、起床時間を一定に保つことなど、具体的な睡眠改善のためのアドバイスを提示しています。さらに、昼寝は15時前までに20~30分程度に留める、眠りが浅い場合は遅寝早起きを試みる、激しいイビキや呼吸停止には注意するなどの具体的な対策が示されています。睡眠薬は医師の指示に従って正しく使用すれば安全であることも強調されています。

1. 睡眠時間と日中の眠気

厚生労働省の『睡眠障害対処の12指針』において、まず強調されているのは、個々の睡眠時間は人それぞれであり、日中の眠気や倦怠感に悩まされない限り、睡眠時間は十分であると考えるべきという点です。これは、短すぎる睡眠時間だけが問題ではなく、睡眠の質や日中の活動レベルも考慮すべきであることを示しています。 個人の必要とする睡眠時間は異なり、必ずしも6~8時間という一般的な考え方に当てはまるとは限らないという認識が重要です。 日中のパフォーマンスや活動レベルを基準に、自身の適切な睡眠時間を判断することが推奨されています。無理に睡眠時間を長くしようとせず、日中の状態を指標に睡眠時間を調整していくことが大切です。

2. 睡眠衛生の改善 刺激物とリラックス法

質の高い睡眠を得るためには、睡眠衛生の改善が不可欠です。指針では、刺激物を避け、就寝前にリラックスできる方法を見つけることが推奨されています。カフェインやアルコールなどの刺激物は、睡眠の質を低下させる可能性があり、就寝前の摂取は避けるべきです。一方、就寝前には、アロマテラピーや読書、入浴など、個々人がリラックスできる方法を実践することが重要です。これらのリラックス方法は、心身のリラックスを促し、スムーズな睡眠への移行をサポートします。個々の状況に合わせた、効果的なリラックス方法を見つけることが、質の高い睡眠を得るための重要なステップとなります。

3. 就寝時間と起床時間の重要性

睡眠の質を高める上で、就寝時間と起床時間を一定に保つことが重要です。指針では、眠くなった時に就寝し、就寝時刻にこだわりすぎないこと、そして、同じ時刻に毎日起床することを推奨しています。これは、体内時計を安定させることで、睡眠覚醒リズムの乱れを防ぐ効果があるためです。無理に早寝をしようとすると、かえって眠りが浅くなってしまう可能性があります。一方、起床時間を一定にすることで、体内時計が整えられ、睡眠の質の向上に繋がります。早寝よりも早起きを重視することで、睡眠覚醒リズムの調整を行い、自然な眠気を促すことが有効な手段となります。起床時間を一定にすることは、睡眠の質を高める上で最も重要な要素の一つと言えます。

4. 昼寝と睡眠時間の調整 その他注意点

昼寝をする場合は、15時前までに20~30分程度に留めるべきです。15時以降の昼寝は、夜の睡眠に悪影響を与える可能性があるためです。また、眠りが浅い場合は、無理に早寝するのではなく、むしろ積極的に遅寝早起きを試みることで、睡眠覚醒リズムを整えることが有効な場合があります。睡眠中の激しいイビキや呼吸停止、足のぴくつきやむずむず感は、睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害などの可能性を示唆するサインであり、注意が必要です。十分な睡眠時間を取っていても、日中の強い眠気がある場合は、医療機関を受診することを推奨しています。さらに、睡眠薬の代わりにアルコールを摂取することは、不眠を悪化させる可能性があるため、避けるべきです。睡眠薬は医師の指示に従って正しく使用すれば安全であることも強調されています。

V.睡眠時無呼吸症候群の危険性と社会への影響

睡眠時無呼吸症候群は、交通事故や労働災害の原因となるだけでなく、心筋梗塞や脳卒中といった生活習慣病のリスクを高める危険な疾患です。米国の大規模調査によると、成人男性の4%、女性の2%が罹患しており、さらに潜在的な患者はそれ以上に多いと推定されています。睡眠時無呼吸症候群は、個人の健康被害にとどまらず、社会全体に大きな影響を与える疾患であることを理解することが重要です。小児では学習障害や行動異常の原因となる可能性もあります。

1. 睡眠時無呼吸症候群の健康への影響

睡眠時無呼吸症候群は、単なる睡眠障害にとどまらず、深刻な健康問題を引き起こす危険性を孕んでいます。患者は、睡眠中に呼吸が繰り返し停止するため、深い眠りを得ることができず、睡眠の質が著しく低下します。そのため、日中の強い眠気や倦怠感、集中力低下といった症状が現れ、日常生活に支障をきたす可能性があります。さらに、睡眠時無呼吸症候群は、交通事故のリスクを7倍に高めるというデータも示されており、社会的な影響も無視できません。1時間あたりの無呼吸回数が20回以上という中等症から重症の患者では、寿命が短縮し、5年後には20%、8年後には40%近い方が死亡するという報告もあります。死亡原因の多くは心筋梗塞や脳卒中であり、生活習慣病との強い関連性が示唆されています。心筋梗塞患者の30%、脳卒中患者の50%、高血圧症患者の30%に、治療が必要な程度の睡眠時無呼吸が見られるという調査結果も報告されています。

2. 睡眠時無呼吸症候群と生活習慣病

睡眠時無呼吸症候群は、心筋梗塞や脳卒中といった生活習慣病の危険因子となることが明らかになっています。睡眠時無呼吸により、睡眠の質が低下し、自律神経のバランスが崩れることで、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まると考えられています。また、睡眠時無呼吸症候群は、これらの生活習慣病を悪化させる要因にもなり得ます。多くの場合、イビキが睡眠時無呼吸症候群のサインとして認識されますが、イビキをかいている時は睡眠が浅く、疲労回復に繋がる深い睡眠は得られていません。イビキをかいている人の2~3割は、病的な睡眠時無呼吸を伴っているという報告もあります。そのため、イビキを単なる睡眠のサインと安易に考えず、睡眠時無呼吸症候群の可能性も考慮することが重要です。 生活習慣病の予防・改善のためにも、睡眠時無呼吸症候群の早期発見と治療が重要となります。

3. 社会的影響と未治療患者の潜在数

睡眠時無呼吸症候群は、個人の健康問題にとどまらず、社会全体にも大きな影響を与えます。交通事故や労働災害の原因となる可能性があり、社会経済的な損失も甚大です。米国の大規模調査によると、成人男性の4%、女性の2%が睡眠時無呼吸症候群に罹患しており、さらに、自覚症状がないまま1時間あたり5回以上の無呼吸・低呼吸を経験している潜在患者は、その数倍にのぼると推定されています。これは、日本においても同様の状況が考えられます。小児においては、学習障害や行動異常の原因となる可能性も指摘されており、その影響は広く、多岐にわたります。睡眠時無呼吸症候群の早期発見と治療は、個人の健康維持だけでなく、社会全体の安全と生産性の向上に貢献する重要な取り組みと言えます。潜在的な患者への啓発活動も、社会的な課題として取り組むべきです。