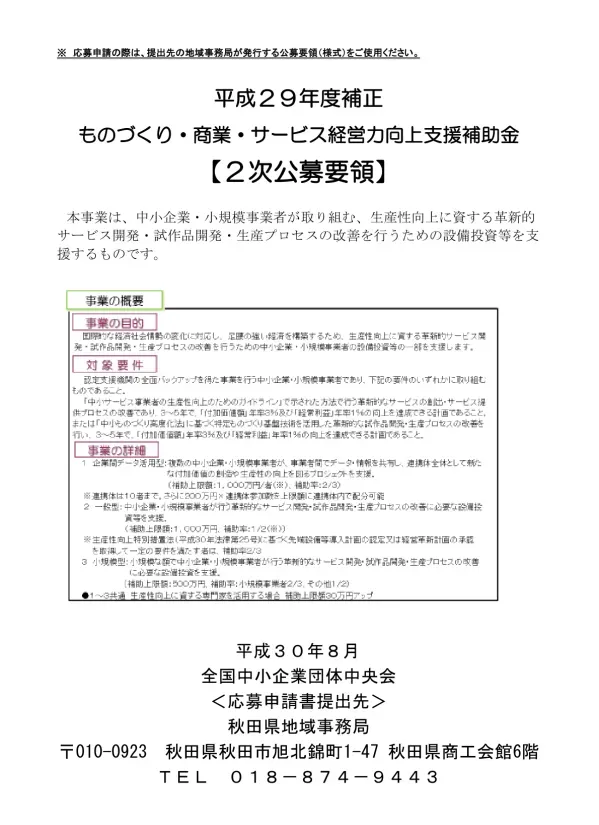

中小企業経営力向上支援補助金:二次公募要領

文書情報

| 著者 | 全国中小企業団体中央会 |

| 会社 | 全国中小企業団体中央会 |

| 場所 | 秋田県 |

| 文書タイプ | 公募要領 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 2.96 MB |

概要

I.ものづくり補助金 応募要件と申請方法

本事業は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を目的としたものづくり補助金です。応募申請書には、事業計画を詳細に記載し、認定支援機関による事業計画の実効性確認(認定支援機関確認書が必要)が必要です。認定支援機関は約29,000機関が認定されており、中小企業庁や経済産業局のホームページで確認できます。補助事業期間は交付決定日から平成31年1月31日まで。設備投資は単価50万円以上の機械・装置等で、補助上限額は事業内容により異なります。補助事業終了後、成果に基づき収益納付の可能性があります。申請方法は郵送または電子申請(特定非営利活動法人が含まれる場合は郵送のみ)で、提出先は補助事業の主たる実施場所に所在する地域事務局です。電子申請の場合は、採択決定後に原本を提出する必要があります。類似事業への重複申請は不可です。

1. 応募申請書の提出と問い合わせ

応募申請書の不明点については、最寄りの地域事務局(53ページ参照)へお問い合わせください。本事業では、応募申請書に記載された事業計画を外部有識者からなる審査委員会が評価し、優れた事業提案が採択されます。提出書類には不備や不足がないよう、細心の注意を払ってください。申請書類提出にあたっては、認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)による事業計画の実効性確認(認定支援機関確認書、94ページ参照)が必須です。認定支援機関は全国で約29,000機関あり、中小企業庁や各経済産業局のホームページに具体的な名称、連絡先、ID番号などが掲載されています。公募締切間際は認定支援機関の確認作業に時間がかかるため、余裕をもって依頼することが推奨されます。

2. 事業実施期間と収益納付

本事業の事業実施期間は、交付決定日から平成31年1月31日までです。事業計画はこの期間内に収まり、発注、納入、検収、支払など全ての事業手続きが完了する予定であることが応募要件です。実績報告書の提出期限も同日なので、報告書作成の準備も適切に行ってください。補助事業終了後、補助事業の成果に基づいて事業化を進めることが必要です。事業化により収益が得られたと認められる場合は、補助金額を上限として収益納付していただく場合がありますので、予めご了承ください。これは、補助金が適切に使用され、事業の成功に繋がっていることを確認するための重要な手続きです。 事業計画の策定においては、この収益納付の可能性を考慮する必要があります。

3. 申請方法と提出先

応募申請書の提出は、郵送または電子申請で行います。特定非営利活動法人が申請者となる場合は、郵送での申請のみとなります。郵送の場合、提出先は補助事業の主たる実施場所に所在する地域事務局となります。提出先を間違えると受付できない可能性があるので、注意が必要です。電子申請を利用する場合は、採択決定後速やかに原本を提出する必要があります。同一企業が類似内容で、この事業以外の国の補助事業や委託事業等と併願している場合などは、不合理な重複や過度な集中を排除するため、重複して採択いたしません。これは、公正な競争を維持し、限られた予算を有効活用するためです。 採択後も、申請内容や予算の都合により、希望金額が減額されるなどの条件が付される場合があります。また、補助事業終了後、必要な支払いの証憑書類が整っていない場合は、交付申請額から減額される可能性があります。

4. 申請資格に関する留意事項

代表者(代表者、法人でその役員)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係があると判明した場合、採択されません。採択後、交付決定後であっても、採択または交付決定を取り消します。これは、公正な補助金制度の運用を確保するための重要な規定です。事業計画書(様式1、様式2)には必ず通しページを下中央に打ち込んでください。提出された書類は審査のみに使用され、返却されません。また、平成24年度補正から平成28年度補正までのものづくり補助金の採択事業者が、同一または類似の事業を申請する場合は、採択されません。これは、重複した支援を避けるためです。小規模型に応募する小規模企業者・小規模事業者または常時使用する従業員が20人以下の特定非営利活動法人、および平成30年7月豪雨の被害を受けた特定地域に所在する企業は、特別な考慮がなされますが、必要な書類の提出が求められます。

II.審査基準と採択

事業計画書(様式1、様式2)は、地域事務局または全国事務局が審査します。審査項目は30ページを参照。外部有識者等からなる採択審査委員会が、提出書類に基づき審査を行い、より優れた事業提案を採択します。審査では、革新的な試作品開発や生産プロセスの改善、競争力の強化が見込まれるか、また、平成30年7月豪雨による被害を受けた企業への支援なども考慮されます。採択後も、事業化に向けたフォローアップが必要です。暴力団等との関係が認められた場合は、採択を取り消します。補助金支払いは、事業終了後の実績報告書提出後、精算払が原則です。ただし、必要と認められる場合は概算払もあります。

1. 審査方法と審査項目

提出された書類は、表2で定める審査項目(30ページ参照)に基づき、外部有識者等から構成される採択審査委員会で審査されます。審査は提出書類のみで行われるため、不備がないよう十分注意が必要です。特に、様式2および添付書類については、全体表や各事業者ごとの書類が必要となる場合があるので留意が必要です。審査委員会は、提出された事業計画書の内容を総合的に評価し、革新性、実現可能性、経済効果などを考慮して採択を行います。審査基準は、公募要領に詳細に記載されていますが、特に事業の具体的な内容、革新的な試作品開発・生産プロセスの改善内容、将来の展望などが重視されます。提出書類は審査後返却されませんので、必要であれば事前にコピーを取っておくことをお勧めします。連携体で申請する場合は、様式1は連携体で1通の提出となり、様式2や添付書類は各事業者で提出する必要があります。

2. 採択基準と留意事項

採択審査委員会は、提出された書類に基づき、事業計画の優劣を審査し、より優れた事業提案を採択します。採択された場合でも、応募申請内容や予算の都合等により、希望金額が減額される可能性や、補助事業終了後に必要な支払いの証憑書類が整っていない場合の減額の可能性があります。また、代表者(代表者、法人の役員など)が暴力団または暴力団員と関係があると判明した場合、採択を取り消す場合があります。これは、補助金制度の健全な運用を確保するためです。 さらに、同一企業が類似内容の他の国の補助事業等と併願している場合も、重複して採択されない場合があります。これは、公正な競争を維持し、限られた予算を有効活用するためです。過去にものづくり補助金事業に採択された企業が、同一または類似の事業を申請する場合も、採択されない可能性があります。特に、平成24年度補正から平成28年度補正までのものづくり事業の採択事業者については、事業化状況や実績が厳格に審査されます。

3. 連携体申請における注意点と交付決定

「一般型」「小規模型」で連携体として申請する場合は、幹事企業を筆頭に、連携体参加企業の郵便番号、本社所在地、商号または名称、代表者役職、代表者氏名を連記し、代表者印を押印する必要があります。連携体申請における各事業者の役割分担や連携内容、企業間のデータ活用の状況が分かる構成図(導入する機械装置やデータ活用の流れを含む基本設計図など)を明確に記述する必要があります。経費に計上する経費に該当する提出書類が全て揃っていれば、採択後速やかに交付決定に向けた審査に移行できますが、書類不備の場合は交付決定が遅れ、事業実施期間が短くなる可能性があります。 採択された事業者が発注先を選定する際には、単価50万円以上の物件については、同一条件を記載した仕様書または見積依頼書に基づき、2社以上の合見積書を取る必要があります。合理的な理由により合見積書が取れない場合は、業者選定理由書を提出する必要があります。

III.補助金対象経費と財産処分

補助対象経費には、設備投資(単価50万円以上)、クラウド利用費などが含まれます。ただし、中古機械設備など価格設定が不明確な中古品、社会通念上不適切な経費は対象外です。単価50万円以上の物件は原則2社以上の見積もりが必要です。処分制限財産(単価50万円以上の機械等)の処分には、事前に承認が必要です。補助事業終了後、補助対象者ではなくなった場合、または成果の事業化等により収益が得られた場合は、補助金額を上限として収益納付が必要となる場合があります。 生産に転用する場合は、地域事務局の事前承認が必要です。

1. 設備投資に関する補助対象経費

補助対象経費として認められる設備投資は、補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)および専用ソフトウェアの取得費用です。ただし、補助対象経費として認められるのは、単価50万円(税抜き)以上のもののみです。「企業間データ活用型」、「一般型」、「小規模型」で連携体として申請する場合は、連携体参加事業者それぞれが設備投資を行う必要があります。設置場所の整備工事や基礎工事は補助対象外です(13ページの「機械装置費」注5参照)。また、「企業間データ活用型」、「一般型」では、「機械装置費」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までが補助上限額となります。中古市場において広く流通していない中古機械設備など、価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費は補助対象外です。公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費も対象外となります。支払方法は銀行振込のみで、その他の支払方法は原則として認められません(少額の現金払いは要相談)。発注先選定にあたっては、入手価格の妥当性を証明できる見積書が必要で、単価50万円以上の物件は原則として2社以上からの見積りが必要です。ただし、発注内容の性質上、2社以上からの見積りが困難な場合は、随意契約とすることも可能ですが、その理由書が必要となります。

2. 処分制限財産と財産処分の承認

取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等の財産または効用の増加した財産(処分制限財産)は、処分制限期間内に処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前に承認を受ける必要があります。処分制限期間内に補助対象者の要件から外れた場合も、財産処分として扱われます。補助事業期間終了後に補助対象者ではなくなった場合、処分制限財産について財産処分となり、残存簿価相当額または時価(譲渡額)のいずれか高い額で補助金の返納が必要になります。財産処分によって得た収入の一部は納付しなければなりません(納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です)。ただし、中小企業・小規模事業者が試作品の開発成果を活用して実施する事業に使用するため、処分制限財産(設備に限る)を生産に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合は、地域事務局の事前承認を得ることで転用による納付義務が免除されます(収益納付は免除されません)。本事業の成果の事業化、知的財産権の譲渡・実施権設定、その他事業実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合も、補助金額を上限として収益納付が必要となります。

IV.関連制度と支援機関

本事業は、「中小ものづくり高度化法」、「地域未来投資促進法」等の関連制度と連携しています。経営革新計画、経営力向上計画、地域経済牽引事業計画、先端設備等導入計画などの認定取得も加点対象となります。スマートものづくり応援隊による現場改善指導も活用可能です。ロボットSIerを活用したシステム構築も支援対象です。詳細は、中小企業庁や各経済産業局のホームページ、関係省庁のホームページをご確認ください。

1. 認定支援機関の役割と重要性

本事業では、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による事業計画の実効性確認が必須です。認定支援機関は、税理士や地元金融機関などを含む全国約29,000機関が認定を受けており、中小企業庁や各経済産業局のホームページで確認できます。認定支援機関は、事業計画の策定から実行、そして精算手続きまで、申請者を一貫して支援する重要な役割を担っています。公募締切直前は確認作業に時間がかかるため、余裕をもって依頼することが重要です。認定支援機関のID番号が付与されており、国による支援実績の明確化、効率的な把握を目的としています。 これは、中小企業が適切な支援機関を選択し、事業の成功率を高めるための重要な施策です。 認定支援機関の適切な選定は、事業計画の成功に大きく影響します。

2. 関連法令と支援計画

本事業は、「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を支援しています。また、「地域未来投資促進法」に基づく地域経済牽引事業計画、「生産性向上特別措置法」に基づく先端設備等導入計画なども関連しています。経営革新計画、経営力向上計画などの認定取得も加点対象となる可能性があります。これらの関連制度を活用することで、中小企業はより効果的に事業を推進し、生産性向上を実現できます。さらに、補助事業終了後も、事業化に向けてのフォローアップが重要視されており、よろず支援拠点の活用などが推奨されています。補助事業者の事業化段階の推進支援目標を記載した支援計画表を提出する必要があり、フォローアップ状況の調査結果が公表される可能性もあります。これらの計画は、事業の持続可能性を確保するために不可欠です。

3. スマートものづくり応援隊とロボットSIer

スマートものづくり応援隊は、製造現場の改善に豊富な経験を持つ人材やIoT・ロボットに精通した専門家から構成され、経営課題や現場改善の相談に応じ、IoTやロボット導入支援を含む生産性向上に向けた指導を行います。これは、中小企業が最新の技術を導入し、生産性を向上させるための強力な支援となります。ロボットシステムインテグレータ(ロボットSIer)は、ロボットを使用した機械システムの導入提案・設計・構築を行う事業者です。産業用ロボットは、ロボット単体だけでは機能せず、周辺設備と組み合わせたシステムとして構築する必要があります。ロボットSIerは、企業の現場課題を分析し、最適なロボットシステムを構築する上で重要な役割を果たします。本事業では、クラウド利用費も補助対象としており、これは、中小企業のデジタル化を促進するための重要な施策です。ただし、汎用のパソコン、タブレット端末、スマートフォンなどは補助対象外となります。