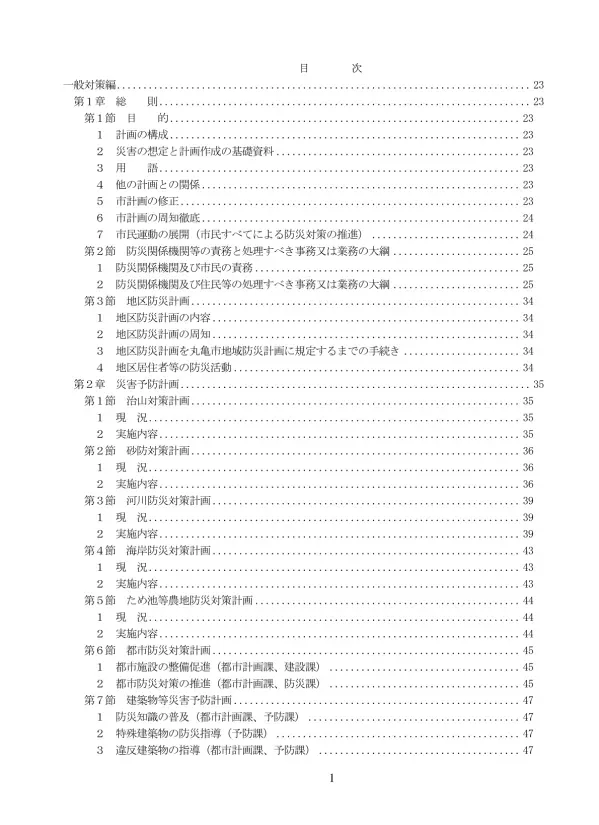

丸亀市地域防災計画:防災対策のすべて

文書情報

| 学校 | 丸亀市 (Presumably, as this appears to be a city-level disaster prevention plan) |

| 専攻 | 防災計画 (Disaster Prevention Planning) |

| 場所 | 丸亀市 (Marugame City) |

| 文書タイプ | 防災計画書 (Disaster Prevention Plan Document) |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 2.02 MB |

概要

I.丸亀市防災計画 災害予防と応急対策

この計画は、災害対策基本法に基づき、丸亀市における災害予防、応急対策、災害復旧に関する大綱を定めています。市民の生命、身体、財産の保護、人的・経済的被害の軽減を目指し、自主防災組織の強化、高齢者や障害者を含む住民参加による市民運動の推進を図ります。特に、地震、洪水、土砂災害、原子力災害などの災害情報への対応を重点的に取り上げています。丸亀市総合運動公園は地震災害時の地域防災拠点として機能します。避難所の指定・整備、避難勧告基準の策定、避難訓練の実施なども重要項目です。

1. 災害予防 都市構造の強化と防災対策

丸亀市は、災害対策基本法に基づき、市民の生命、身体、財産を守るため、災害予防に重点を置いた対策を推進しています。具体的には、公園緑地の整備による火災延焼防止と避難場所確保を目的として、地震防災対策特別措置法に基づき、平成27年度に丸亀市総合運動公園を地域防災拠点として整備しました。東汐入川緑道公園の整備も継続的に行われています。さらに、危険物や障害物の除去、冬季の交通確保のための除雪体制整備、道路や橋梁のパトロールと維持補修も実施されます。港湾緑地などの都市基盤施設整備、建築物や公共施設の耐震・不燃化、耐震性貯水槽や備蓄倉庫の整備、防火地域・準防火地域の指定なども重要な施策です。高層建築物や医療用建築物へのヘリポート設置促進にも取り組んでいます。これらの取り組みを通じて、災害に強い都市構造の形成を目指しています。

2. 災害応急対策 関係機関との連携と体制構築

災害発生時の迅速かつ効果的な応急対策のため、市は防災関係機関との連携を強化しています。具体的には、民間事業者との協定締結による協力体制の構築、県への応援要請手順の明確化と連絡調整窓口の整備、近隣市町や関係機関との相互応援体制の構築、自衛隊や緊急消防援助隊との連携強化などが挙げられます。応急救護所として適切な施設を指定し、丸亀市医師会や綾歌地区医師会が医療救護班の指揮命令を行い、丸亀市医療救護本部(状況により市災害対策本部)が連絡調整を行います。警察本部は緊急通行車両の円滑な通行確保のため事前届出制度を運用します。市と関係機関は所有車両を緊急通行車両として登録し、民間事業者にも周知徹底を図ります。避難勧告基準の見直しも行われ、従来の避難に加え、屋内での待避も選択肢として位置付けられています。

3. 災害対策本部設置運営訓練と非常通信連絡訓練

災害対策本部の円滑な運営のため、設置、職員動員配置、情報収集、本部会議開催などの訓練を実施します。様々な災害状況を想定した図上訓練も活用します。多人数収容施設の管理者は、避難に関する施設整備と訓練を行います。市、県、防災関係機関は、非常通信協議会等の協力を得て、各種災害を想定した非常通信連絡訓練を実施し、災害時の通信円滑化を図ります。これらの訓練を通じて、災害発生時の迅速かつ的確な対応体制の構築を目指しています。

4. 市民 事業者への防災啓発と地区防災活動の推進

市民の防災意識向上のため、広報誌、パンフレット、ハザードマップの配布、マスメディアの活用、出前講座などを実施し、災害に関する正しい知識や防災対応を普及啓発します。学校では児童生徒への防災教育、教職員への防災研修を実施します。事業所に対しても、防災に関する知識や対応の普及啓発を行い、来客者や従業員の安全確保、業務継続のための情報提供などを行います。島しょ部では高齢化を踏まえ、自主防災組織の強化と防災対策の推進を図ります。地域住民と事業者による地区内の防災活動の推進を促し、防災訓練の実施、物資備蓄、高齢者などの避難支援体制構築などを支援します。地下街等の管理者には、浸水被害防止のための計画作成と防災教育・訓練の実施を求めています。

II.避難計画 避難場所と避難方法

丸亀市では、想定される災害の種類に応じて、指定避難所(コミュニティセンター、学校など)と指定緊急避難場所を指定し、その情報を市民に周知徹底します。避難勧告や避難準備情報の発令基準を明確化し、従来の「避難のための立退き」に加え、「屋内での待避」も避難行動として位置づけています。高齢者や障害者などの避難行動要支援者への支援体制を構築し、避難行動要支援者名簿を活用した安否確認や避難支援を実施します。防災マップや広報活動を通じて、住民への情報伝達を迅速かつ円滑に行います。

1. 指定避難所の指定と整備

丸亀市では、災害発生時の適切な避難所の確保を図るため、コミュニティセンターや学校などの公共施設を事前に指定避難所として指定しています。これは、災害の種類や規模、人口状況などを考慮した上で決定されます。避難所となる施設は、避難が必要な住民を一時的に滞在させるための適切な施設であることが求められます。指定避難所の選定にあたっては、施設の管理者との協議が事前に実施され、避難所の機能を円滑に運用できるよう準備が行われます。避難所の数や場所は、防災マップ等を通じて市民に周知徹底されます。避難所の機能を維持・向上させるための継続的な整備も重要です。 防災課は火災や延焼拡大に伴う避難勧告を状況に応じて判断し発令します。避難準備情報や避難勧告などの情報が迅速かつ円滑に伝達され、市民が安全に避難できるよう、危機管理課などの関係課が連携して対応します。避難勧告の基準、伝達要領、災害形態別避難要領、緊急避難場所、避難路なども周知徹底されます。

2. 避難勧告基準の見直しと避難行動の多様化

避難勧告基準の見直しが行われ、従来の「避難のための立退き」に加え、「自宅の上階部分など一定の安全が確保された屋内での待避」も避難行動として位置づけられました。これは、河川の氾濫など、避難場所への移動が危険となる場合を考慮したものです。この新しい基準は市民に周知徹底され、必要に応じて防災訓練なども実施されます。 避難行動に際しては、発生する可能性のある災害の種類に適した避難場所を選択することが重要です。そのため、避難場所の表示板や誘導標識の設置、広報紙や防災マップの配布、防災訓練の実施などを通して、市民への周知徹底が図られます。地域の実情や特性を踏まえ、避難場所の責任者への情報共有や、避難場所から避難所への移送支援も重要な取り組みです。

3. 避難支援体制の構築と避難行動要支援者への対応

避難支援に携わる関係者(消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など)に対しては、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、避難行動要支援者名簿が提供されます。これにより、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施などが促進されます。名簿情報の漏えい防止などの必要な措置も講じられます。地域と連携し、避難行動要支援者ごとに個別計画を作成することで、災害時における効果的な避難支援を目指しています。避難支援関係者の安全確保も重要視され、地域住民全体でルールや計画を策定し、周知徹底することが強調されています。避難行動要支援者に関する情報は事前に把握され、避難行動要支援者名簿が作成されます。

III.応急対策 関係機関との連携と体制

災害発生時には、丸亀市災害対策本部が中心となり、消防機関、警察機関、自衛隊、自主防災組織、民間事業者などとの連携を強化します。緊急通行車両制度の運用、民間事業者との協定締結による迅速な応急対策の実施、県や近隣市町との相互応援体制の構築などを図ります。特に、医療救護体制については、丸亀市医師会、綾歌地区医師会との連携が重要です。応急救護所の指定と運営、安否情報の提供体制についても詳細に規定しています。水防、土砂災害対策、道路等の公共施設の応急復旧、電気通信施設、水道施設の復旧についても、関係機関と連携した迅速な対応を計画しています。

1. 災害対策本部と関係機関の連携

災害発生時には、丸亀市災害対策本部が設置され、迅速かつ効果的な応急対策が実施されます。本部は、情報収集、分析、伝達、決定を行い、関係機関との連携を密に行います。医療救護活動は、丸亀市医師会または綾歌地区医師会が医療救護班を指揮命令し、丸亀市医療救護本部(状況により市災害対策本部)が関係機関と連携して連絡調整を行います。警察本部は、緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、事前届出制度を適切に運用します。市と関係機関は、所有車両を緊急通行車両として登録し、県公安委員会への届出を行います。さらに、民間事業者との協定締結により、ノウハウや能力を活用した迅速な対応体制を構築しています。県への応援要請についても、手順や連絡方法を事前に取り決め、迅速な対応を可能にしています。

2. 民間事業者との連携と相互応援体制

災害応急対策の効率化のため、市は民間事業者との連携を重視しています。災害対策に関する業務を委託できるものについては、あらかじめ協定を締結し、協力体制を構築します。これにより、民間事業者のノウハウや能力を災害対策に活用することができます。市は、県への応援要請が迅速に行えるよう、県との要請手順、連絡調整窓口、連絡方法などを事前に取り決め、連絡先の共有を徹底します。近隣市町や県内外市町、関係機関との応援協定に基づき、相互応援体制の整備にも努めており、自衛隊災害派遣部隊や緊急消防援助隊による人命救助活動の支援体制も整備します。これらの連携強化により、災害時の対応能力を向上させ、被害の軽減を目指しています。

3. 緊急通行車両制度と災害時における情報伝達

災害時の円滑な活動のため、緊急通行車両制度が運用されます。関係機関は所有車両を緊急通行車両として登録し、丸亀警察署を経由して県公安委員会に事前届出を行い、「緊急通行車両事前届出済証」の交付を受けます。この制度は、あらかじめ協定を締結している民間事業者にも周知されます。災害時の迅速な情報伝達も重要です。市は、災害発生時や発生のおそれがある場合の災害や避難に関する情報を住民に提供する手段を事前に講じ、住民からの災害状況や安否情報を入手する手段も確保します。広報手段としては、情報の出所を明確にして、多様なメディア(手話通訳、外国語通訳、多機能携帯電話などを活用)を用い、高齢者、障害者、外国人などへの配慮を徹底します。高速道路については、被災地域を中心に広域的に通行禁止とし、緊急輸送路としての活用を図ります。

4. 避難誘導と関係機関の協力

避難誘導は警察、消防機関など防災関係機関の協力を得て、避難対象地区の住民に逃げ遅れがないよう、自主防災組織等の単位ごとに実施されます。消防団員、水防団員、警察官、市職員などは、現場状況を迅速かつ的確に判断し、自らの安全確保を図りながら対応します。防災関係機関は、危険が切迫している場合、必要な情報提供や措置を行い、防災対応や避難誘導にあたる者の安全確保に努めます。これらの連携と迅速な対応により、災害時の被害を最小限に抑えることを目指しています。

IV.市民への防災啓発と事業所への防災促進

丸亀市は、広報誌、パンフレット、防災マップ、ラジオ、テレビ、新聞などを通じて、市民への防災意識の向上を図ります。学校における防災教育、教職員への防災研修、事業所における防災対策の促進を推進します。特に、高齢化が進む島しょ部では、自主防災組織の強化が重要です。地域住民による自発的な防災活動の推進も推奨し、地区防災計画の作成を促しています。また、被災動物の保護についても、関係機関との連携体制を整備します。

1. 市民への防災教育と啓発

丸亀市は、市民の防災意識を高めるため、様々な啓発活動を行っています。市と県は、広報誌、パンフレット、ハザードマップなどを配布し、ラジオ、テレビ、新聞などのマスメディアを活用することで、災害に関する正しい知識や防災対応について、地域コミュニティ全体で共有・普及を目指しています。特に、学校教育においては、児童生徒への防災教育が重視されます。各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など、学校の教育活動全体を通して、災害の基本的な知識や災害時の適切な行動について教育が行われます。地域と連携した防災訓練への参加も促し、地域一体となった取り組みを推進します。児童生徒の発達段階や学校の立地条件、地域の特性に合わせた教育が重要視されます。教職員に対しても、防災に関する研修を行い、災害時における適切な行動、児童生徒への指導、負傷者の応急手当、災害時における留意事項などを周知徹底します。

2. 事業所における防災対策の促進

市と県は、事業所における防災対策の推進にも力を入れています。広報誌、パンフレットの配布、マスメディアの活用、防災に関する講演会などを実施し、災害時における事業者の的確な行動を支援します。災害に関する正しい知識や防災対応について普及啓発を行うことで、来客者や従業員の安全確保、業務継続のための取り組みを支援します。特に、島しょ部では高齢化が進行しているため、自主防災組織の編成と併せて、防災対策の強化と推進を図ることが重要とされています。自主防災組織は、市、事業者、公共団体などの関係団体と連携し、災害発生に備え、地域の実情に応じた資機材や物資の備蓄に努めます。住民と事業者による地区内の防災活動も推進され、防災訓練の実施、物資備蓄、高齢者への避難支援体制構築などの自発的な活動が推奨されています。必要に応じて地区防災計画を作成し、市防災会議に提案するなど、市と連携して防災活動を推進します。地下街等の管理者には、浸水被害防止のための計画、防災教育、訓練の実施などが求められます。

V.原子力災害対策

丸亀市は、原子力発電所の事故等による放射性物質の放出に備え、住民の安全確保のための情報収集、広報・相談活動、緊急時の環境放射線モニタリング、農作物・飲食物・水道水の検査、緊急時の保健医療活動などの応急対策を計画しています。避難誘導、避難所での生活支援、危険物等の流出・拡散防止についても対応策が盛り込まれています。

1. 原子力災害発生時の応急対策

原子力発電所の事故等による放射性物質や放射線の大量放出による被害発生、または発生のおそれがある場合、住民の安全確保を最優先事項として、様々な応急対策が実施されます。具体的には、情報の収集・連絡、広報・相談活動の実施、緊急時の環境放射線モニタリング、農作物・飲食物・水道水の検査体制の強化、緊急時の保健医療活動などが含まれます。必要に応じて、応急救護所や被災者の収容所の設置または手配も行われます。事故発生地とその周辺地域では、住民の避難誘導が実施され、必要に応じて食料や飲料水が避難所などで提供されます。これらの対策は、住民の生命と健康を守るため、迅速かつ的確に行われる必要があります。

2. 危険物等関係施設事故への対応

危険物等関係施設で事故が発生した場合、危険物等の流出・拡散防止、流出した危険物等の除去、環境モニタリングが実施されます。さらに、事業者に対して応急措置命令や施設の緊急使用停止命令などの適切な応急対策が講じられます。これらの対応は、二次災害の発生を防止し、環境汚染を防ぐために迅速かつ的確に行われることが求められます。関係機関との連携を密に行い、情報共有を徹底することで、効果的な対応が期待されます。事故の規模や状況に応じて、必要な対策が柔軟に選択・実施される体制が重要です。