乳幼児の特性と病気:保育の現場で役立つ知識

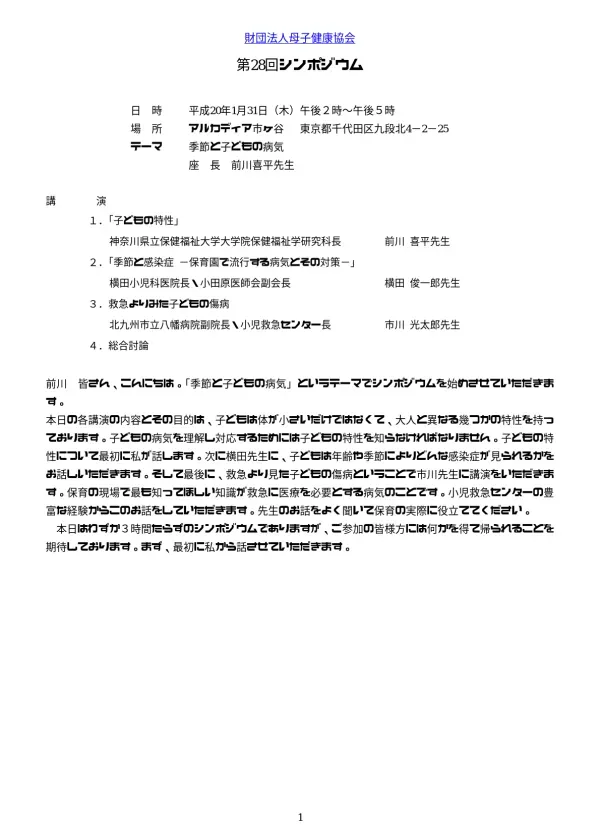

文書情報

| 著者 | 前川喜平 |

| 学校 | 神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科 |

| 専攻 | 保健福祉学 |

| 場所 | 東京都千代田区 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 370.91 KB |

概要

I.乳幼児の脱水症状と対応

乳幼児の脱水症状は、体重減少、尿量の減少(おむつの濡れ具合)、皮膚・粘膜の乾燥、大泉門の陥凹などで確認できます。特に乳幼児脱水は重症化しやすいので、体重測定を習慣化し、変化に注意することが重要です。小児救急医療の現場では、早期発見・対応が不可欠です。

1. 乳幼児脱水の症状 早期発見の重要性

乳幼児の脱水症状は、早期発見が非常に重要です。講演では、脱水の兆候を把握するための3つのポイントが強調されています。1つ目は体重の変化です。日頃から体重を測定することで、体重減少の程度から脱水の重症度を推測できます。2つ目は尿量です。おむつの濡れる回数で尿量の減少を判断できます。通常よりおむつが濡れる回数が少ない場合は、脱水を疑うべきです。3つ目は、皮膚と粘膜の乾燥です。脱水症状では、皮膚や粘膜の乾燥が目立つようになります。さらに、乳幼児特有の指標として大泉門(頭蓋骨の隙間)の陥凹が挙げられています。大泉門が凹んでいる場合は、脱水症状の可能性が高いです。これらの症状に気付いた場合は、速やかに医療機関への受診を検討する必要があります。脱水の程度は様々で、高張性脱水など種類も存在するため、注意深い観察が求められます。保育士の方々には、日々の体重測定や、おむつ交換時の観察を通して、早期に脱水症状を発見できるよう、注意を促しています。早期発見と迅速な対応は、乳幼児の健康を守る上で非常に重要です。

2. 脱水症状への対応 保育における実践的な注意点

乳幼児の脱水症状への対応は、迅速かつ適切な処置が求められます。講演では、脱水症状を早期に発見するための具体的な方法と、保育現場における実践的な対応が解説されています。体重減少、尿量減少、皮膚・粘膜の乾燥、大泉門の陥凹といった脱水の症状を、日々の保育の中で見逃さないようにすることが重要です。特に、おむつの交換頻度の変化に注意深く観察することは、脱水の早期発見に繋がる有効な手段です。乳幼児は、大人と比較して脱水症状に陥りやすく、重症化しやすいという点も強調されています。そのため、日頃から体重を正確に測定し、その変化を記録することで、脱水の早期発見に役立ちます。また、脱水症状が見られた場合は、速やかに保護者へ連絡し、医療機関への受診を促すことが不可欠です。保育士の方々は、乳幼児の健康状態を常に把握し、脱水症状に対する適切な対応を行うことで、命を守る重要な役割を果たします。脱水の治療としては、経口補水液の使用が推奨されていますが、市販のミネラルウォーターを使用する場合でも、ナトリウムやカリウムなどのミネラル含有量が少ないものを選ぶことが望ましいとされています。

II.子どもの外傷の特徴と注意点

子どもは、大人と比べて軟部組織がまばらで、外傷による出血やこぶができやすいです。また、頭蓋骨の弾力性が高いため、頭部外傷では表面的な損傷が軽微でも、脳への損傷が隠れている可能性があります。小児救急では、頭部打撲、腹部打撲時の症状と対応を適切に判断することが重要です。特に、意識障害や嘔吐、血腫の有無は重症度判定の重要な指標となります。

1. 小児外傷の特徴 軟部組織と頭蓋骨の脆弱性

小児の外傷は、大人とは異なる特徴があります。まず、小児は軟部組織が非常に発達しておらず、骨膜や腱膜の下に容易に出血を起こしやすいため、こぶができやすい傾向があります。これは、大人が同じような衝撃を受けてもこぶができないのとは対照的です。また、頭蓋骨は大人に比べて弾力性が高いため、強い衝撃を受けても、一見すると軽微な損傷に見えることがあります。しかし、実際には脳に深刻な損傷を受けている可能性があります。大人の場合、頭部外傷では線状骨折が多いのに対し、小児では頭蓋骨が陥没するような外傷(山高帽状陥没)も見られます。これらの特徴から、小児の外傷は、見た目以上に深刻な状態である可能性を常に考慮する必要があります。保育の現場では、一見軽微な外傷でも、その後の様子を注意深く観察し、必要に応じて医療機関への受診を促すことが重要となります。特に、頭部外傷の場合は、意識障害や嘔吐などの全身症状に加え、局所の皮下血腫や挫創・裂創にも注意が必要です。これらの症状は、頭蓋骨骨折や頭蓋内損傷の可能性を示唆する重要なサインとなるからです。

2. 頭部外傷と腹部外傷 症状と対応のポイント

小児における頭部外傷と腹部外傷の症状と対応について、講演では具体的な注意点が示されています。頭部外傷では、衝撃後すぐに泣かない、嘔吐する、皮下血腫や血腫ができるといった症状に注意が必要です。これらの症状は、頭蓋骨骨折や頭蓋内出血などの重症な状態を示唆する可能性があります。特に、意識障害を伴う場合は、緊急の医療処置が必要となる可能性が高いです。統計的には、意識消失や直後の泣き寝入りは、頭蓋内損傷の危険率を高めることが示唆されています。一方、腹部外傷は、大人の場合とは異なり、肝臓などの臓器が比較的大きいため、腹部皮膚に目立った損傷がなくても、内臓に損傷を受けている可能性があります。腹部打撲後の嘔吐は、内臓損傷の重要なサインです。講演では、肝臓、腎臓、脾臓の順に損傷頻度が高いと説明されています。嘔吐、血尿、腹壁緊張などの症状を確認し、速やかに医療機関を受診させることが重要です。 小児の外傷対応においては、迅速な判断と適切な処置が、患児の予後を大きく左右します。保育士の方々は、日頃から外傷の症状と対応方法を正しく理解し、迅速な対応ができるよう準備しておくことが大切です。

3. その他の外傷 四肢打撲と応急処置

講演では、頭部や腹部以外にも、小児に起こりうる様々な外傷とその対応について解説されています。四肢打撲については、強い変形や腫脹がある場合は骨折や捻挫の可能性が高いため、患部を動かさずに固定し、救急医療機関を受診することが重要です。ダンボールや雑誌などを用いて患部を固定する応急処置の方法も紹介されています。また、講演では、小児の外傷に関する統計データも示されており、例えば頭部打撲においては、局所症状(皮下血腫など)が強い場合、嘔吐や意識障害よりも頭蓋骨骨折や頭蓋内損傷の危険性が高いことが示されています。これは、保育士が小児の外傷に対応する際に、見た目だけでなく、様々な症状を総合的に判断する必要があることを示唆しています。 さらに、誤嚥事故についても触れられており、ピーナッツや硬い野菜など、小さな子供にとって危険な食品を挙げ、注意を促しています。保育現場では、安全な環境整備と適切な対応が求められるとともに、日頃から職員間の情報共有や研修を通して、外傷対応能力を高めておくことが重要です。

III.主なウイルス性 細菌性感染症

園児に多い感染症として、水痘、溶連菌感染症、ロタウイルス胃腸炎、ノロウイルス胃腸炎などが挙げられます。ウイルス性胃腸炎は、吐き気や下痢を引き起こし、脱水症状に注意が必要です。溶連菌感染症は細菌感染症で、迅速診断キットによる早期診断が重要です。感染症対策として、手洗い・消毒、換気、マスク着用などが効果的です。また、保育園における感染症対策は、園医との連携が不可欠です。

1. 溶連菌感染症 細菌性感染症としての特徴と対応

溶連菌感染症は、ウイルス性感染症とは異なり、細菌が原因の感染症です。かつては発疹を伴う猩紅熱として知られていましたが、現在では軽症のものも多く、一般的な風邪との区別が難しい場合があります。そのため、集団生活においては、流行状況の把握が早期発見に繋がります。保育士の方々には、感染症の流行を園内で迅速に共有し、医療機関への受診を促すことが求められます。幸い、溶連菌感染症には迅速診断キットが利用できるため、咽頭ぬぐい液検査で確実に診断できます。症状からだけでは判断しづらい場合も多いので、集団生活における流行状況の情報提供は、早期診断と適切な治療に繋がる重要な要素となります。迅速診断キットによる検査は、感染拡大防止に役立つだけでなく、患児への適切な治療開始を早めるためにも不可欠です。保育の現場では、感染症の早期発見と迅速な対応が、患児の健康を守る上で非常に重要であり、園医との連携も不可欠です。

2. ロタウイルス ノロウイルス胃腸炎 症状と感染拡大防止策

ロタウイルスとノロウイルスは、ウイルス性の胃腸炎を引き起こす主な原因ウイルスです。ノロウイルスは秋から冬にかけて流行し、比較的低い発熱を伴いますが、激しい嘔吐と下痢を引き起こします。ロタウイルスは、2月頃から増加し、高熱、激しい嘔吐、白っぽい便といった症状を呈し、脱水症状を起こしやすい点が特徴です。近年では、これらのウイルスを迅速に検出できる診断キットが登場していますが、保険適用外であるため、利用できる医療機関は限られています。集団感染は、嘔吐物の適切な処理が不十分な場合に起こりやすく、乾燥した嘔吐物からウイルスが空気中に飛散することで、感染が拡大します。ノロウイルスの場合、あたかも食中毒のように、室内にいる全員が感染するような大流行も起こり得ます。そのため、嘔吐物や便の処理には細心の注意を払い、アルコール消毒などを徹底することで、感染拡大を効果的に抑制できます。保育園では、嘔吐物などの適切な処理方法を理解し、実践することが重要です。また、感染症の流行時には、園医と連携し、適切な対応策を講じる必要があります。

3. その他の感染症と予防対策 麻疹 手足口病など

講演では、麻疹や手足口病など、他の感染症についても触れられています。麻疹については、予防接種が重要であり、未接種の場合は発熱時には麻疹の可能性を考慮する必要があると強調されています。積極的な予防接種勧奨の重要性を示す事例として、予防接種未接種の園児を熱が出た際に隔離室に入れるなど、予防接種を促す保育所の取り組みが紹介されています。園内での感染拡大防止策として、手洗い、消毒、換気の徹底、必要に応じたマスク着用などが挙げられています。また、大きな流行時には学級閉鎖や行事の延期も検討する必要があると指摘されています。さらに、不顕性感染やウイルスの排泄期間の長さについても言及されており、発疹だけで長期の欠席をさせることの不適切さが示されています。症状がなければ登園しても良いという小児科学会の見解が紹介され、保育士の理解が求められています。これらの感染症対策は、園医と緊密に連携しながら行うことが重要です。手足口病については、大人も感染する可能性があることを示し、特にエンテロウイルス71型による重症例には注意が必要であると解説されています。

IV.歳児の死亡原因とSIDS

0歳児の主要な死亡原因として、窒息と**SIDS(乳幼児突然死症候群)**が挙げられます。特にSIDSは保育園で発生した場合、大きな社会問題となる可能性があります。保育園でのSIDSは、預け始めなどに集中する傾向があり、環境変化への対応が課題となります。小児救急センターでは、SIDSを含む0歳児の死亡原因を把握し、予防に努めています。北九州市立八幡病院小児救急センター長 市川光太郎先生は、車内放置による死亡事故などにも対応されています。

1. 0歳児死亡原因 窒息とSIDSの鑑別診断の難しさ

講演では、0歳児における死亡原因として窒息とSIDS(乳幼児突然死症候群)が最も多く、両者の鑑別診断が非常に困難であることが指摘されています。SIDSは家庭で発生することが多いものの、保育園で発生した場合には大きな社会問題となるケースが多いと説明されています。興味深いことに、保育園で発生したSIDSの事例は、保育園への預け始めや試し預けの時期に集中している傾向が見られるとのことです。これは、子どもが新しい環境に適応できないことが、SIDSの発症に関与している可能性を示唆しています。SIDSの予防については、明確な対策が確立されているわけではありませんが、保育環境の整備や、保育士による細やかな観察が重要であることが強調されています。講演では、窒息とSIDSの鑑別診断の難しさ、そして保育園におけるSIDS発生の現状と課題が明確に示されています。保育士は、日頃から0歳児の観察を徹底し、異常を早期に発見できるよう、知識とスキルを高めておく必要があるでしょう。また、SIDSは、家庭だけでなく、保育園という集団保育の場でも起こりうる深刻な問題であることを認識しておくことが重要です。

2. 保育園におけるSIDS予防 環境整備と観察の重要性

保育園におけるSIDS予防については、講演の中で具体的な対策が示唆されていますが、決定的な予防策は確立されていないことが強調されています。講演者らは、保育園で発生したSIDSの事例が、多くが預け始めや試し預けの時期に集中していることを踏まえ、乳幼児が新しい環境に適応する過程におけるストレスや不安が、SIDSの発症に影響している可能性を指摘しています。そのため、保育園としては、新しい環境に順応できるよう、細やかな配慮と、子どもたちの状態を注意深く観察することが重要となります。具体的には、寝具の硬さや寝かせ方などの環境整備、そして、保育士による定期的な様子見が挙げられます。しかし、10分おきの巡回によるブレスチェックがSIDSを完全に防げるかどうかについては、講演者自身も懐疑的な見方を示しています。SIDSは予期せぬ出来事であるため、完全に予防することは困難ですが、保育環境の安全性の確保と、保育士による入念な観察、そして緊急時の適切な対応が、SIDSリスクの軽減に繋がる重要な要素であると結論付けられています。北九州市立八幡病院副院長・小児救急センター長である市川光太郎先生は、SIDSに関する裁判に関わった経験から、保育環境の整備の重要性を訴えています。

3. SIDSの現状と課題 社会問題としての認識

講演では、SIDSが0歳児の死亡原因として、事故よりも多い第3位であるという衝撃的な事実が報告されています。これは、SIDSが決してまれな出来事ではなく、社会全体で真剣に取り組むべき重大な問題であることを示しています。SIDSは、予期せぬ突然の死であるため、悲劇的な結果を招くだけでなく、周囲の人々にも深い傷跡を残します。保育園でSIDSが発生した場合、大きな社会問題となる可能性が高いと指摘されており、保育施設としての責任と対応の重要性が強調されています。講演者は、SIDSの予防に絶対的な対策はないものの、保育環境の整備、保育士による継続的な観察、そして緊急時の対応体制の充実が重要だと訴えています。また、SIDSに関する裁判の事例を挙げ、10分おきの巡回監視だけでは不十分である可能性を示唆しています。より効果的な予防策の開発と、SIDSに対する社会全体の認識を高めることが、今後の課題として挙げられています。保育施設は、SIDSに関する正しい知識と対応能力を備え、安全で安心できる保育環境を提供するために、継続的な努力が必要不可欠です。

V.高熱性疾患と発疹

子どもの高熱は、多くの場合、感染症が原因です。発疹は、感染症や薬疹の可能性がありますが、時間単位で変化する発疹は蕁麻疹の可能性が高いです。薬疹は、一度出現すると容易に消えない特徴があります。小児科では、発疹の種類や経過から病気を鑑別します。

1. 高熱性疾患 3歳未満児における感染症の頻度

子どもの高熱は、保護者にとって大きな心配事であり、病院や救急医療機関を受診する主な理由となります。特に3歳未満の乳幼児においては、高熱による受診が非常に多く、その原因として感染症が最も多いとされています。講演では、乳幼児の高熱の原因の多くが感染症であることが強調され、保育の現場においても、子どもの発熱には細心の注意を払う必要性を訴えています。高熱による受診は、夜間や早朝など、通常診療時間外に行われるケースが多く、保護者の不安の高さを反映しています。そのため、保育士は、子どもの発熱時の対応について、正しい知識と迅速な判断力を持つことが求められます。発熱の程度や症状、既往歴などを把握し、保護者への適切な対応、そして医療機関への受診勧奨を行う必要があります。子どもの健康を守るためにも、保育士は、感染症に関する知識を深め、早期発見と適切な対応に努めることが不可欠です。また、園医との連携を強化し、必要に応じて適切なアドバイスを受ける体制を整えておくことも重要です。

2. 発疹 薬疹と感染性疾患の鑑別診断

子どもに発疹が出現した場合、保護者や保育士は、薬疹か感染性疾患かを判別することに苦労することがあります。講演では、発疹の観察から感染性疾患かどうかを判断するための重要なポイントが解説されています。時間単位で出現したり消えたりする発疹は、蕁麻疹である可能性が高く、感染性疾患ではないとされています。一方、薬疹は一度出現すると容易に消えず、数日間持続する特徴があります。薬疹は、比較的黒ずんで汚くなりながら消えていくため、その特徴を把握することで鑑別診断に役立ちます。しかし、発疹の種類によっては、見た目だけでは判断が難しく、専門家の診察が必要な場合もあります。保育士は、発疹の種類や経過を注意深く観察し、必要に応じて保護者へ医療機関への受診を促すことが重要です。また、園内で発疹のある子どもが増加した場合には、園医に相談し、感染症の流行状況を把握することで、適切な対応策を講じることができます。発疹の観察は、子どもの健康状態を把握する上で重要な要素であり、適切な対応は、感染拡大の防止と子どもの健康を守る上で非常に重要です。

VI.けいれん 熱性けいれん そして予防接種

子どものけいれんは、熱性けいれん、髄膜炎、脳炎など様々な原因が考えられます。熱性けいれんは、多くの場合後遺症を残しませんが、5分以上のけいれんは救急車を呼ぶべきです。インフルエンザ菌による髄膜炎は、ワクチン接種で予防可能です。また、麻疹の予防接種は、効果が高く副反応が少ない一方、日本脳炎の予防接種については、費用対効果や副反応の懸念から、積極的な推奨は難しい状況です。予防接種の重要性と、副反応に関する正しい情報を保護者に伝えることが重要です。

1. けいれん 種類と症状 そして緊急時の対応

子どものけいれんは、様々な原因で起こりうる深刻な症状です。髄膜炎、脳炎、脳腫瘍といった重篤な疾患が原因となる場合もあれば、熱性けいれんのように、比較的軽症で後遺症を残さない場合もあります。けいれんの発作が起きた際には、まず落ち着いて子どもの様子を観察することが重要です。けいれんがどれくらいの時間続いているか、全身のけいれんか部分的なけいれんか、意識レベルはどうなのかなどを記録します。そして、5分以上けいれんが続いた場合、または意識障害を伴う場合は、すぐに救急車を呼ぶべきです。救急車が到着する前に、子どもを安全な体勢に保ち、周囲の状況を整理しておくことも大切です。けいれんを起こした後の対応としては、解熱剤の使用についても、医師によって意見が分かれる点に注意が必要です。けいれんは、子どもにとって非常に危険な症状であるため、保育士は、けいれん発作の症状と緊急時の対応方法をきちんと理解し、迅速に対応できるよう、日頃から準備しておく必要があります。瞳孔の観察も重要な指標となるため、注意深く観察しましょう。

2. 熱性けいれん 後遺症と鑑別診断の重要性

熱性けいれんは、感染症などによって高熱が出た際に起こるけいれんです。多くの場合、後遺症は残らないとされていますが、けいれんの持続時間や症状の程度によっては、他の疾患の可能性も考慮する必要があります。熱性けいれんかどうかを判断するためには、けいれんの発作がどれくらい続いたか、全身のけいれんだったか部分的なけいれんだったか、といった情報が重要になります。これらの情報は、医師による適切な診断に役立ちます。熱性けいれんの既往がある子どもが熱発した場合、冷えピタや氷で冷やすべきかどうかについては、必ずしも冷やしてはいけないというわけではないものの、熱を急激に下げることはかえってけいれんを誘発する可能性があるため注意が必要です。熱性けいれんは、多くの場合、後遺症を残さないものの、他の疾患と見分けるための適切な診察が重要です。保育士は、熱性けいれんの特徴を理解し、発作時の対応と医療機関への迅速な連絡体制を整備する必要があります。また、子どもの既往歴などを把握しておくことで、より適切な対応が可能になります。

3. 予防接種 麻疹 インフルエンザ菌 おたふく風邪など

講演では、麻疹、インフルエンザ菌、おたふく風邪など、予防接種によって予防可能な感染症について、その重要性と副反応に関する情報が提供されています。麻疹の予防接種は、効果が高く副反応が少ないため、1歳を過ぎたら必ず受けるべきだと強調されています。インフルエンザ菌による髄膜炎は、重症化すると死亡や後遺症が残る可能性があり、早期のワクチン接種が強く推奨されています。日本においては、インフルエンザ菌のワクチンが比較的最近になって導入されたため、普及にはまだ時間がかかると予想されています。おたふく風邪についても、聴力障害などの合併症のリスクがあるため、予防接種を受けることが推奨されています。予防接種を受けるかどうかは、保護者との話し合いが不可欠です。厚生労働省のデータに基づき、麻疹の予防接種の副反応について、その頻度と種類が解説され、安全性に関する情報提供がなされています。保育士は、保護者に対して、それぞれの予防接種の効果とリスクについて、正確な情報を伝え、適切な判断ができるよう支援することが求められます。

VII.食物アレルギーと誤嚥

食物アレルギーは、ピーナッツ、そば、甲殻類などが特に注意が必要です。果物アレルギーは、アナフィラキシーショックを引き起こすことは少ないですが、口唇の腫れや呼吸困難などの症状が出ることがあります。誤嚥事故は、ピーナッツなどの豆類、硬い野菜(ニンジン、キュウリなど)で多く発生します。離乳食や園児の食事では、誤嚥を防ぐための工夫が必要です。

1. 食物アレルギー 主なアレルゲンと症状

食物アレルギーは、乳幼児にとって深刻な健康問題です。講演では、ピーナッツ、そば、豆類などのアレルゲンが特に危険であると指摘されています。これらのアレルゲンは、重篤なアナフィラキシーショックを引き起こす可能性があります。一方、スイカやキュウリ、バナナなどの果物アレルギーは、アナフィラキシーショックを起こすことは比較的少ないものの、口唇の腫れや喉のむずがゆさなどの局所的な症状が現れることがあります。最近では、バナナアレルギーが増加傾向にあるという報告もあります。食物アレルギーの症状は様々で、軽度のものでは、口唇の腫れや喉の違和感、吐き気や下痢といった消化器症状が現れます。しかし、重症の場合は、呼吸困難や意識消失といった生命を脅かす症状が現れることもあります。保育士は、食物アレルギーのある子どもの情報を正確に把握し、アレルゲンとなる食品を避け、緊急時に適切な対応ができるよう準備しておく必要があります。特に、ピーナッツやそばなどの重篤なアレルギー反応を起こしやすい食品については、園児の食事において十分な注意が必要です。また、アレルギー症状が出現した場合は、速やかに医療機関へ連絡し、適切な処置を受けることが重要です。

2. 誤嚥 危険な食品と予防策

乳幼児における誤嚥事故は、窒息などの重篤な事態につながるため、細心の注意が必要です。講演では、ピーナッツなどの豆類、ニンジンやキュウリ、セロリなどの硬い野菜、そして東北地方ではイクラなどが、誤嚥事故の主な原因として挙げられています。これらの食品は、未調理の硬い状態だと特に危険です。誤嚥事故を防ぐためには、食品の形状や硬さに注意を払うことが重要です。例えば、硬い野菜は、薄切りにするか、十分に火を通すことで、誤嚥のリスクを軽減できます。スティック状の野菜は、誤嚥事故の原因となるため、避けるべきです。食事中の会話は、子どもの注意を散漫にさせ、誤嚥のリスクを高める可能性があるため、注意が必要です。食事は楽しく摂るべきですが、注意散漫にならないように配慮することが重要です。また、嘔吐物などが床に飛び散った際には、アルコール消毒による清拭が効果的です。保育士は、園児の食事において、誤嚥事故の危険性を常に意識し、安全な食事環境の整備に努める必要があります。特に、乳幼児期の子どもは、咀嚼能力や嚥下機能が未発達であるため、誤嚥事故のリスクが高いことを理解しておくことが大切です。

VIII.園での感染症対策と玩具の消毒

保育園では、感染症対策として、手洗い、消毒、換気、マスク着用などが重要です。ノロウイルスなどの感染拡大を防ぐためには、嘔吐物や便の適切な処理、おもちゃの消毒が不可欠です。特に、0~1歳児クラスの玩具は、こまめな消毒が必要です。しかし、おもちゃを完全に排除することは難しいので、消毒しやすい玩具を選択し、定期的な消毒を行うことが重要です。手足口病など、大人も感染する病気への対応も必要です。

1. 園内感染症対策 手洗い 消毒 換気などの重要性

保育園における感染症対策として、手洗い、消毒、換気といった基本的な感染予防策の徹底が非常に重要です。保育士の手を介して様々な病気が広がる可能性があるため、こまめな手洗いは必須です。また、園内の消毒も定期的に行う必要があります。特にノロウイルスのような感染性の高いウイルス性胃腸炎が流行した際には、より徹底した消毒が求められます。換気についても、空気の入れ替えを適切に行うことで、ウイルス感染のリスクを軽減できます。感染症の流行時には、園全体で感染予防対策を徹底し、園医と連携して適切な対応を講じる必要があります。学級閉鎖や行事の延期なども、感染拡大防止のために必要となる場合があります。保育士は、感染症対策に関する知識を深め、日頃から衛生管理を徹底することで、園児の健康を守ることが大切です。また、感染症の症状が出た園児への対応だけでなく、保育士自身も感染症予防に努める必要があります。 感染症の予防には、個人の衛生管理だけでなく、園全体の協力が不可欠です。

2. 玩具の消毒 特に0 1歳児クラスにおける課題

保育園における玩具の消毒は、感染症対策において大きな課題です。特に0~1歳児クラスでは、玩具を介した感染リスクが高いため、こまめな消毒が求められます。しかし、玩具の消毒は、消毒方法や頻度、そして消毒による玩具の劣化など、様々な問題点があります。講演では、感染症流行時の玩具の消毒方法について、具体的な方法が示されているわけではありませんが、消毒しやすい玩具を選択したり、消毒頻度を増やすなどの工夫が重要だとされています。また、玩具の種類によっては、消毒が困難なものもあるため、ぬいぐるみなどは一時的に撤去するなどの対応も必要となる場合があります。玩具の消毒は、感染症予防に有効な手段ですが、玩具の機能性と安全性を両立させることが重要です。そのため、消毒方法や消毒頻度については、園の状況に合わせて、園医と相談しながら決定する必要があります。保育士は、玩具の消毒方法だけでなく、感染症対策全般に関する知識を深め、安全で清潔な保育環境の維持に努めることが求められます。玩具の消毒だけでなく、園児の衛生指導や、手洗い、消毒の徹底なども合わせて行うことで、より効果的な感染症対策を行うことができます。

3. 感染症対策と職員の対応 抗体保有状況と対応

保育園の職員は、園児から感染症に感染するリスクを抱えています。講演では、保育士が大人になってから感染症にかかるリスクや、その対応について言及されています。保育士は、子どもに囲まれた環境で働くため、ベテランになるほど様々な感染症に対する免疫を獲得していると考えられる一方で、百日咳や麻疹など、三種混合ワクチン接種済でも感染する可能性のある病気への対策も重要です。そのため、自身の抗体保有状況を把握しておくことが、感染症対策において非常に重要だとされています。感染症が発生した場合の対応は、職員自身の健康管理が最優先事項であり、自身の抗体保有状況を理解した上で、適切な対応をする必要があります。また、園児への対応と同様に、職員自身も感染症予防に努めることが求められます。園では、発熱した園児の保護者へのお迎え要請について、インフルエンザ流行期など、医療機関の状況を考慮した対応が重要であることも指摘されています。インフルエンザの迅速診断キットは、発熱から6~8時間経過しないと陽性にならないため、発熱直後の受診では診断が難しい場合があることを理解しておく必要があります。保育施設においては、園医との連携を密にし、園児と職員の健康管理、そして感染症対策を万全に行うことが不可欠です。