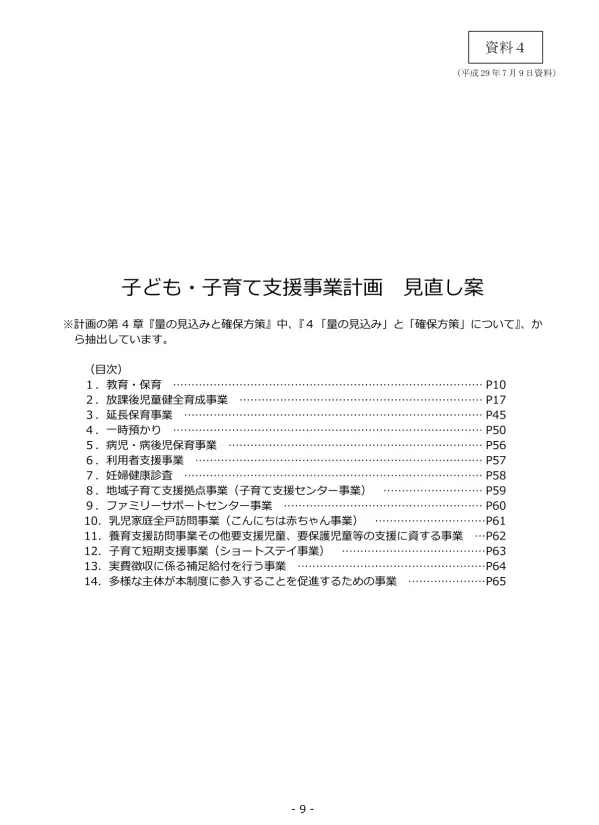

保育計画改定案:需要予測と確保策

文書情報

| 学校 | 明石市役所 |

| 専攻 | 児童福祉 |

| 会社 | 明石市 |

| 場所 | 明石市 |

| 文書タイプ | 事業計画 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 2.32 MB |

概要

I.教育 保育の現状と見直し案 現状と課題

本計画では、明石市における教育・保育の現状と今後の見通しを示しています。特に、認定こども園への移行による3歳児保育の拡大、保育所・幼稚園の受け入れ状況の変化、私立と市立施設の整備状況などが詳細に記載されています。1号認定(幼稚園・認定こども園)、2号認定(保育所・認定こども園)、3号認定(保育所・認定こども園)の利用者数推移を分析し、今後の保育ニーズの予測と確保方策を示しています。平成27年度から31年度までのデータに基づき、各年齢層の保育定員確保に向けた具体的な取り組みが示されています。特に、市立幼稚園の認定こども園化による3歳児保育の拡大は重要な施策として位置付けられています。

1. 1号認定 3歳 5歳児 の現状と見直し

本計画は、3歳~5歳児の保育を必要としない児童を対象とした1号認定の現状と課題を分析しています。本庁東部地区においては、幼稚園と認定こども園の利用者数推移が示され、平成27年度から31年度にかけて、現行計画と実績の比較がなされています。特に、平成29年度と31年度の市立幼稚園の認定こども園化による3歳児保育の拡大が、利用者数増加に大きく影響していることがわかります。また、私立認定こども園の新設も利用者数増加に貢献しています。数値データからは、計画と実績の間に若干のずれが見られますが、全体として計画通りの増加傾向を示しています。本庁東部地区だけでなく、二見地区についても同様の分析が行われており、地域特性を踏まえた保育所の整備状況と利用者数の推移が示されています。これらのデータは、今後の保育ニーズの予測と、保育所・幼稚園・認定こども園の定員確保に向けた計画策定に役立てられます。

2. 2号認定 3歳 5歳児 の現状と見直し

3歳~5歳児で保育を必要とする児童を対象とした2号認定については、市全体(全市)の状況が分析されています。市立幼稚園・保育所の認定こども園化による受け入れ体制の変更や、私立保育所・認定こども園の新設・増改築が、利用者数に影響を与えていることがわかります。計画期間中の確保策として、これらの施設整備が重要な役割を果たしていることが示唆されます。具体的な数値データが提示され、計画値と実績値の比較を通じて、計画の有効性や課題が検証されています。計画値と実績値の差異については、施設整備の進捗状況や、保護者の保育ニーズの変化などが要因として考えられます。これらの分析結果に基づき、今後の保育ニーズの変化を予測し、適切な保育施設の整備と運営が計画されます。

3. 3号認定 0歳 2歳児 の現状と見直し

0歳~2歳児を対象とした3号認定についても、市全体の状況が示されています。保育を必要とする児童の受け入れ状況、保育所と認定こども園の利用者数、施設の整備状況などが分析され、計画値と実績値の比較が行われています。この年齢層の保育ニーズは特に高く、保育所の整備が重要な課題となっています。計画では、既存の保育所の増改築や新規保育所の開設など、具体的な施策が挙げられており、それら施策の効果と課題が数値データによって検証されています。データからは、計画通りの利用者数増加傾向が見られますが、地域によっては保育所の不足が課題として残されている可能性も示唆されています。今後の計画では、保育ニーズの更なる変化に対応するため、柔軟な対応が必要となるでしょう。

II.放課後児童健全育成事業の現状と見直し案

明石市の放課後児童健全育成事業は、学校の余裕教室や専用施設を活用して実施されています。平成27年度から31年度までの利用者数推移と、学校施設の整備状況が示されています。利用者数の増加に対応するため、学校施設の有効活用や新たな施設整備が検討されています。年間利用者数は約80名から180名程度に増加傾向にあり、その推移と確保方策が報告されています。

1. 利用者数推移と施設整備状況

この計画書では、平成27年度から平成31年度までの放課後児童健全育成事業の利用者数推移が示されています。年間利用者数は80名から180名程度と増加傾向にあり、その増加に対応するため、学校の余裕教室や専用施設の整備が計画されています。具体的な数値データが提示され、各年度の利用者数と、学校の余裕教室等の活用、専用施設整備といった確保策との関連性が示されています。計画書では、複数の地域における利用者数の推移が示されており、地域特性や学校施設の状況を考慮した柔軟な対応が求められていることがわかります。実績と見直し案の比較を通して、計画の有効性と課題が検証されています。利用者数の増加に対応できるよう、施設整備の計画と進捗状況の確認、そして、必要に応じて計画の見直しが行われることが重要です。 これらのデータは、今後の事業計画策定や施設整備計画の立案に役立てられます。

2. 施設整備の現状と課題

放課後児童健全育成事業の円滑な実施には、適切な施設の整備が不可欠です。計画書では、学校の余裕教室の活用や専用施設の整備状況が、具体的な年度と合わせて詳細に示されています。平成27年度には学校の余裕教室を活用した整備が行われ、平成29年度には専用施設の整備が進められています。平成31年度も、学校施設の有効活用による整備が計画されています。これらの整備によって、増加する利用者数に対応できる体制が構築されていくことが期待されます。しかし、計画と実績の間にずれが生じる可能性も考慮する必要があり、柔軟な対応が求められます。利用者数増加の予測に基づいた適切な施設整備計画の策定と、その進捗状況のモニタリングが重要です。また、既存施設の有効活用と新たな施設整備のバランスを考慮した計画立案も必要不可欠です。

III.一時預かり事業の現状と見直し案

一時預かり事業は、幼稚園の在園児を対象とした預かり保育と、それ以外の事業に分けられます。 幼稚園における一時預かり事業は年間25,000人日を超える利用実績があり、私立認定こども園などでの実施拡大が計画されています。在園児以外を対象とした一時預かり事業は、子育て支援センターや明石駅前の施設などを活用し、年間利用者数は増加傾向にあります。ファミリーサポートセンターも一時預かり事業に関連しており、その利用状況も含まれています。

1. 幼稚園在園児対象の一時預かり事業

この計画書では、幼稚園在園児を対象とした一時預かり事業(預かり保育)の現状と課題について、本庁東部地区と全市を対象に分析しています。本庁東部地区では、市立幼稚園と私立認定こども園で実施されており、平成27年度から31年度にかけて、年間25,000人日を超える利用実績があります。計画値と実績値の比較から、計画通りの推移を示していることがわかります。また、新規の私立認定こども園での実施拡大も計画されており、今後の利用者数の増加が期待されます。具体的な数値データが提示されており、各年度の利用状況が詳細に把握できます。これらのデータは、今後の事業計画の策定や、保育ニーズの変化への対応に役立てられます。特に、私立認定こども園の増加に伴う一時預かり需要の変動を予測し、適切な対応策を検討することが重要です。

2. 幼稚園在園児以外を対象とした一時預かり事業

幼稚園在園児以外を対象とした一時預かり事業については、全市を対象とした分析が行われています。平成27年度には市内の6か所ある子育て支援センターのうち2か所を活用して事業を実施し、平成28年度には市役所窓口に保育コンシェルジュを設置、保健センターに子育て世代包括支援センターを設置するなど、多様な支援体制の構築が進められています。明石駅前にあるあかし子育て支援センターの移転・事業拡大も計画されており、平成29年度から本格的に事業拡大が図られる予定です。計画書では、年間利用者数や利用場所、事業実施体制などが示されており、これらの情報から、一時預かり事業の現状と課題が明確に把握できます。特に、ファミリーサポートセンター事業との連携や、子育て支援センターの役割が重要であることがわかります。これらのデータは、今後の事業計画の改善と効率的な運営に役立てられます。

IV.その他の支援事業

本計画では、病児・病後児保育事業、利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター事業)、ファミリーサポートセンター事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子育て短期支援事業なども紹介されています。これらの事業は、子育て家庭の多様なニーズに対応するため、それぞれ独自の支援体制を構築しています。特に、要支援児童や要保護児童への支援は重要な課題として取り上げられています。 また、実費徴収に係る補足給付事業についても、低所得者世帯への支援策として説明されています。

1. 地域子育て支援拠点事業 子育て支援センター事業

この計画書では、地域子育て支援拠点事業、すなわち子育て支援センター事業について、全市を対象とした現状と課題が示されています。平成28年度から29年度にかけて、明石駅前の再開発ビルへの移転・事業拡大が行われ、事業の拡大が図られています。具体的な数値データとして、年間218,424人回という利用実績が示されています。この事業は、子育て家庭への多様な支援を提供しており、その利用状況を分析することで、今後の事業計画の改善や、より効果的な支援体制の構築に役立てることができます。子育て支援センターの役割は、地域の子育て支援において極めて重要であり、その充実が求められています。計画書では、この事業の見直しは必要ないと結論づけられていますが、利用状況の推移やニーズの変化を継続的にモニタリングし、必要に応じて見直しを行うことが重要です。

2. ファミリーサポートセンター事業

ファミリーサポートセンター事業は、子育て家庭を支援する重要な事業の一つです。計画書では、全市を対象とした年間の利用状況が人日数で示されています。平成27年度から31年度にかけての利用状況を分析することで、事業の有効性や課題が明確になります。一時預かり事業との連携も重要な側面であり、その利用状況についてもデータが提示されています。ファミリーサポートセンターは、地域住民同士の助け合いを促進する役割を担っており、その利用状況の把握は、今後の事業運営の改善や効率化に繋がるでしょう。計画書に記載されている数値データは、事業の現状を正確に把握し、将来の計画を立案するための重要な根拠となります。利用者ニーズの変化や地域特性を考慮した柔軟な対応が、この事業の持続的な成功のために必要です。

3. 乳児家庭全戸訪問事業 こんにちは赤ちゃん事業 養育支援訪問事業

乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)と養育支援訪問事業は、0歳児家庭への支援を目的とした事業です。計画書では、これらの事業の利用状況や、要支援児童、要保護児童への支援体制が記述されています。これらの事業は、早期からの介入により、子育て家庭の困難の軽減や、子どもの健やかな成長を支援する上で重要な役割を担っています。利用者数や支援内容の分析を通して、事業の有効性や課題が明らかになり、今後の事業計画の改善に役立ちます。特に、要支援児童や要保護児童への支援体制の強化は重要な課題であり、継続的な見直しと改善が必要です。計画書に記載されている情報は、これらの事業の現状と課題を把握し、より効果的な支援体制を構築するための基礎となります。

4. 子育て短期支援事業 ショートステイ事業

子育て短期支援事業、いわゆるショートステイ事業は、一時的に子育ての負担を軽減するサービスを提供しています。計画書には、平成27年度から31年度までの利用者数(人日)と実施場所(児童養護施設、乳児院、ファミリーホームなど)が示されています。利用者数の推移や、実施場所の状況を分析することで、事業の現状と課題が明確になります。この事業は、保護者の心身のリフレッシュや、一時的な養育困難への対応において重要な役割を担っています。計画書に示されたデータは、今後の事業計画の策定や、サービスの質の向上に役立ちます。利用者ニーズの変化や、実施場所の状況を考慮した柔軟な対応が、この事業の更なる充実のために必要です。特に、要支援家庭への適切な支援の提供が重要となります。

5. 実費徴収に係る補足給付を行う事業

この事業は、低所得者世帯の子育て負担軽減を目的としています。具体的には、教育・保育施設における給食費(副食費)と教材費・行事費等の一部を補助する事業です。生活保護受給世帯を対象に、1号認定~3号認定まで、それぞれ異なる補助額が設定されています。補助額は給食費(食材料費)が4,500円、教材費・行事費等が2,500円とされています。この事業は、経済的な理由で保育を受けられない世帯をなくすための重要な支援策です。平成27年度の取り組み内容が示され、平成28年度以降については、国の動向を踏まえた対応が予定されています。この事業の現状と課題、そして今後の展望を明確にするために、更なる詳細なデータや分析が必要となるでしょう。特に、補助額の適切性や、対象世帯の拡大などを検討する必要があります。

V.多様な主体による保育事業参入促進

待機児童問題の解消に向け、多様な主体による特定教育・保育施設の参入促進が重要な課題となっています。市は、新規参入施設への支援・相談・助言を行うことで、安定した事業運営を支援する取り組みを推進しています。認定こども園への特別支援教育・保育経費補助事業なども、その一環として実施されています。

1. 多様な事業者参入促進のための支援策

この計画書では、待機児童問題の解消に向け、保育所や小規模保育などの整備を促進するため、多様な事業者の参入を促進する方策が示されています。具体的には、新規参入施設への支援、相談、助言を行う事業が挙げられています。これは、新規施設が安定的に運営され、保護者や地域住民との信頼関係を構築できるよう支援することを目的としています。 安定した運営には一定の時間が必要であるため、市による継続的なサポートが重要視されています。計画書では、専門的知識と経験を持つ指導員による保育所・認定こども園への巡回支援も実施されていることが明記されています。この巡回支援は、障害児や発育に遅れのある児童への成長発達支援、職員への指導・助言を通して、保育の質の向上に貢献することを目指しています。これらの支援策は、多様な事業者の参入を促進し、保育サービスの充実につながることが期待されます。

2. 認定こども園に対する特別支援教育 保育経費補助事業

認定こども園において、私学助成や障害児保育事業の対象とならない特別な支援を必要とする児童を受け入れている場合、職員の加配に必要な費用の 一部を補助する事業が計画されています。この事業は、特別な支援を必要とする児童への適切な教育・保育を提供するための重要な支援策です。 計画書では、国からの詳細な内容を示された後に、本市の状況に合わせた対応が行われると記載されています。この補助事業は、認定こども園が、より多くの特別な支援を必要とする児童を受け入れることを促進し、インクルーシブな保育環境の整備に貢献することが期待されます。国の動向を注視しつつ、本市の状況に合わせた柔軟な対応が求められるでしょう。この事業の具体的な実施内容や効果については、今後の詳細な報告が待たれます。