公務員年金手続きガイド

文書情報

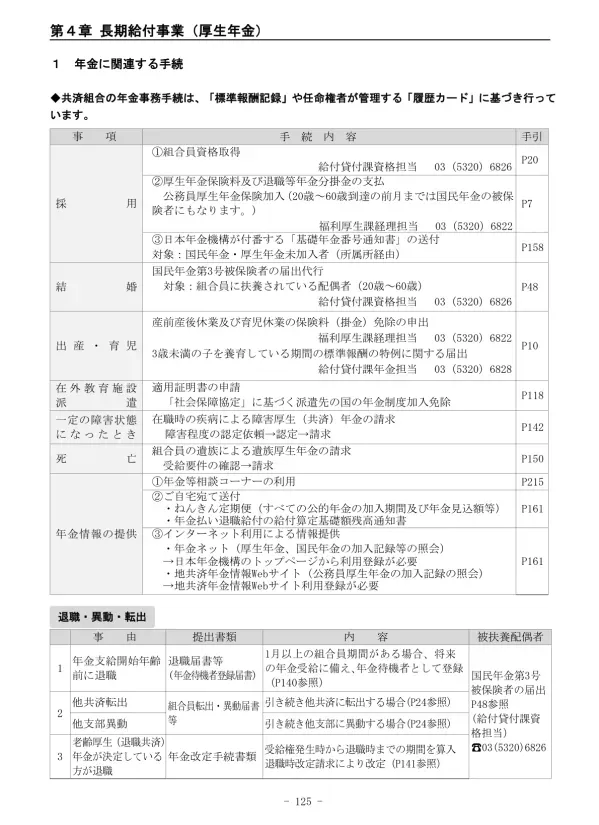

| 学校 | 公立学校共済組合 (Public School Mutual Aid Association) |

| 専攻 | 公的年金制度 (Public Pension System) |

| 文書タイプ | 内部資料 (Internal Document) |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.91 MB |

概要

I.厚生年金と共済年金の一元化

平成27年10月より、公務員の共済年金と厚生年金が一元化されました。これにより、公務員の年金制度は大きく変わり、厚生年金保険への加入が義務化されました。一元化前の共済年金の加入期間は、経過的職域加算額として考慮されます。老齢厚生年金、退職共済年金の受給開始年齢も変更されました。国民年金との関係も変更され、3号被保険者の制度も影響を受けています。基礎年金番号は、年金請求や年金受給手続きにおいて重要な役割を果たします。

1. 共済年金と厚生年金の一元化の経緯と概要

平成24年8月、社会保障・税一体改革に伴う年金関連法(国民年金法等の一部を改正する法律、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)が公布されました。この法改正により、平成27年10月1日から、公務員等共済組合の組合員も厚生年金保険に加入することとなり、それまで公務員が加入していた共済年金と厚生年金が統合されることになりました。これにより、公務員の年金制度は大きく変化し、厚生年金保険が公務員にも適用されるようになりました。 この一元化によって、これまで別々に運営されていた共済年金と厚生年金制度が統合され、年金制度の簡素化と効率化が図られました。 平成27年10月1日以前に決定した共済年金については、従前の制度に基づいて給付されます。 また、平成27年9月までの公務員期間がある方には、その期間に応じた旧共済年金の職域年金相当部分が「経過的職域加算額」として、受給権発生年齢から支給されます。さらに、平成27年10月以降の期間に応じて、65歳から「年金払い退職給付」が支給されることになりました。 これらの変更は、公務員の退職後の生活保障を確保するための重要な改革であり、年金制度全体の安定化にも貢献すると考えられています。厚生年金加入期間は、全ての厚生年金の加入期間を合算した期間となります。

2. 一元化による年金制度の変更点と影響

共済年金と厚生年金の一元化により、年金制度全体に影響が及んでいます。具体的には、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給資格や支給額、計算方法などが変更されました。 特に、老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げに伴い、60歳から年金を受給できない世代に対して、月額0.5%の減額を条件に繰上げ支給制度が設けられました。しかし、この繰上げ支給は生涯にわたって減額された金額が支給されるため、十分な検討が必要です。 また、障害年金についても、一元化前は在職中は原則支給停止でしたが、一元化後は職域部分を除き在職中でも支給されるようになりました。ただし、障害認定日が一元化前か後か、また事後重症認定請求であるか否かによって、障害共済年金または障害厚生年金が決定されます。 さらに、遺族年金についても、一元化の影響を受けており、受給資格や支給額の計算方法などが変更されています。 これらの変更は、個々の受給者にとってメリットとデメリットがあり、それぞれの状況に応じて適切な手続きを行う必要があります。 国民年金との関係も変化しており、特に国民年金第3号被保険者の制度にも影響が出ています。 今後、年金制度の変更や、国民年金、厚生年金、共済年金などの関連制度についての理解を深めることが、老後の生活設計において重要になります。

3. 経過的職域加算額と各種年金の関係

一元化に伴い、平成27年9月までに公務員として勤務していた期間については、旧共済年金の職域年金相当部分である「経過的職域加算額」が支給されます。この加算額は、受給権発生年齢から支給開始となり、受給額に影響を与えます。 経過的職域加算額の支給は、一般・私学厚生年金に加入中は全額支給されますが、再任用フルタイム等で公務員共済組合に加入中は全額停止となります。繰上げ支給の老齢厚生年金、退職共済年金も同様の支給停止の対象となります。 一元化施行日前から老齢厚生年金被保険者または共済組合員であり、かつ一元化施行日前に少なくとも一つの退職共済年金・老齢厚生年金の受給権を有している場合、経過的職域加算額の支給対象となりますが、所属事業所や雇用形態の変更により激変緩和措置が解除され、通常の計算方法となる場合があります。 これらの規定は、一元化による制度変更に伴う公務員の年金受給への影響を軽減するための措置であり、個々のケースに応じた適切な対応が必要になります。 また、給与から掛金が控除されない場合など、掛金が納付されない月があると、将来の年金額に影響する可能性があるため注意が必要です。 経過的職域加算額の適用条件や計算方法など、制度の詳細な理解が、年金受給者にとって重要となります。

II.年金受給開始年齢と繰上げ支給

昭和28年4月2日以降生まれの方は、年金受給開始年齢が引き上げられました。60歳から年金を受給したい場合は、月額0.5%の減額で繰上げ支給が可能です。ただし、生涯に渡り減額された額が支給されるため、慎重な検討が必要です。老齢厚生年金の繰上げ支給も同様の条件が適用されます。

1. 年金受給開始年齢の引き上げと影響

この文書では、年金受給開始年齢の引き上げが主なテーマの一つとして扱われています。具体的には、昭和28年4月2日以降生まれの方については、年金受給開始年齢が引き上げられているため、従来の60歳から年金を受給することができなくなっています。この変更によって、老後の生活設計に影響を及ぼす可能性があります。 この受給開始年齢の引き上げは、年金制度の財政状況を考慮した上で決定されたものであり、将来にわたる年金制度の持続可能性を確保するための重要な措置と言えるでしょう。 受給開始年齢の引き上げは、多くの国民にとって大きな関心事であり、将来の年金受給額や生活設計に大きな影響を与えるため、国民一人ひとりが年金制度の現状と将来展望を理解し、適切な準備をすることが重要になります。 年金制度改革は、社会全体の課題であり、個人の責任だけでなく、社会全体で支え合う仕組みの構築が求められます。 そのため、この文書では、年金受給開始年齢の引き上げに伴う影響について、詳細な情報が提供されています。 高齢化社会における年金制度の課題は複雑であり、将来世代への負担軽減と現在の受給者の生活保障の両立という難しい問題を含んでいます。 そのため、年金制度の改革は、継続的に見直しが行われ、社会情勢の変化に柔軟に対応していく必要があるでしょう。

2. 繰上げ支給制度の概要と注意点

年金受給開始年齢の引き上げを受け、昭和28年4月2日以降生まれの方で、60歳から年金を受給できない方は、60歳以降であれば希望により、月額0.5%の割合で減額された年金を繰上げて受給することができます。この繰上げ支給制度は、早期に年金を受け取りたいというニーズに対応した制度と言えるでしょう。 しかし、繰上げ支給を選択した場合、支給される年金額は生涯にわたって減額された金額となります。そのため、繰上げ支給によるメリットとデメリットを十分に比較検討し、自身の状況に最適な選択をすることが大切です。 繰上げ支給を選択するかどうかは、個々の経済状況や生活設計によって大きく変わるため、専門家への相談も有効な手段の一つです。 老後の生活資金を確保するためには、年金制度の仕組みを理解した上で、適切な資産運用や貯蓄計画を立てることが必要不可欠です。 また、繰上げ支給制度の利用にあたっては、手続きや必要な書類など、事前にしっかりと確認しておく必要があります。 この制度を利用することで、60歳から年金を受給できるメリットがある反面、生涯にわたる減額というデメリットも存在することを理解し、自身の状況に照らして慎重に判断する必要があります。 特に、健康状態や将来の生活計画などを考慮し、総合的に判断することが重要です。

3. 繰上げ支給と他の年金制度との関係

繰上げ支給制度は、老齢厚生年金や退職共済年金など、他の年金制度にも適用される可能性があります。 この制度を利用する際には、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給権の有無、厚生年金の被保険者であるかどうかの確認も重要です。雇用保険の基本手当の受給状況も考慮する必要があります。 また、寡婦年金についても、国民年金第1号被保険者としての保険料納付期間などが条件となります。 これらの年金制度は複雑に絡み合っているため、繰上げ支給を検討する際は、自身の状況を正確に把握し、専門機関に相談することで適切な判断をすることが求められます。 年金制度に関する知識や情報を正しく理解することで、より適切な老後生活の計画を立てることが可能になります。 それぞれの年金制度の受給資格や条件、手続き方法などを事前に確認することで、スムーズな年金受給を実現できるでしょう。 複雑な年金制度を理解し、適切な手続きを行うことは、老後の生活の安定を確保するために非常に重要です。

III.再任用と年金

定年退職後、再任用された場合、年金受給権の発生時期によって手続きが異なります。再任用期間中は老齢厚生年金(または退職共済年金)が一部または全額支給停止となります。再任用終了後に年金受給権が発生する場合は、退職改定の手続きが必要です。年金待機者としての登録が必要になる場合もあります。

1. 定年退職後の再任用と年金受給

昭和28年4月2日以降生まれの方は、定年退職後すぐに年金を受給することができません。退職後に再任用フルタイム勤務となった場合、再任用フルタイム終了時における年金受給権の発生の有無によって、手続きが大きく異なります。 再任用期間中は、老齢厚生年金または退職共済年金が所得との支給調整により、一部または全額支給停止となるため、注意が必要です。 再任用フルタイム終了時に年金受給権が発生していない場合は、年金待機者として登録する手続きが必要となります。この手続きには、「退職届書(年金待機者登録届書)」の提出が必要です。 年金待機者登録後、老齢厚生年金の支給開始年齢に達した際に、年金請求書類が送付され、改めて請求手続きを行うことになります。 再任用の有無、期間の長短などによって、年金受給開始時期や受給額が大きく変わるため、再任用を検討する際には、年金制度への影響を十分に考慮する必要があります。 年金制度に関する専門家への相談も有効な手段の一つでしょう。 再任用に関する手続きは複雑な場合がありますので、事前に関係機関に確認することが重要です。

2. 再任用期間中の年金支給と手続き

再任用フルタイム勤務中に年金受給権が発生する場合、誕生日の前月までに東京支部から所属経由で本人宛てに請求関係書類が送付されます。必要書類を準備し、誕生日以降に提出する必要があります。 公的機関発行の書類(住民票など)は、誕生日以降に交付を受けたものを使用しなければなりません。誕生日前に交付を受けた書類は無効となるため、注意が必要です。 再任用フルタイム終了後に受給権が発生する場合も、誕生日の前月までに共済組合本部から自宅宛てに請求関係書類が送付されます。手続きは上記と同様です。 受給権が発生した後に再任用フルタイムを終了する場合は、退職改定請求手続きが必要になります。年度末に退職する場合は、3月上旬までに請求書類が送付されますが、年度途中で終了する場合は、給付貸付課年金担当に連絡する必要があります。 再任用期間中の年金手続きは複雑で、状況によって手続きが異なるため、担当部署への確認を必ず行うことが重要です。 これらの手続きをスムーズに行うためには、事前に必要な書類や手続き方法を把握しておくことが重要です。

3. 年金待機者登録と退職改定手続き

再任用フルタイム終了時に年金受給権が発生していない場合は、年金待機者としての登録手続きが必要です。「退職届書(年金待機者登録届書)」を提出することで、年金待機者として登録され、公立学校共済組合本部から待機者番号の付された通知書とパンフレットが送付されます。 年金待機者登録によって、将来、老齢厚生年金の支給開始年齢に達した際に、年金請求書類が送付されるようになります。 また、再任用フルタイム終了時に退職改定請求手続きが必要となる場合もあります。これは、再任用期間中に老齢厚生年金(または退職共済年金)が一部または全額支給停止となっているため、退職後に支給停止を解除するための手続きです。 退職改定の手続きは、年度末に退職する場合は3月上旬頃に請求書類が送付されますが、年度途中で退職する場合は個別対応となるため、給付貸付課年金担当に連絡する必要があります。 年金待機者登録や退職改定手続きなど、再任用に関する年金手続きは複雑であるため、不明な点があれば必ず担当部署に問い合わせることをお勧めします。 これらの手続きをスムーズに行うためには、関係書類をきちんと保管し、手続き期限を守ることが不可欠です。

IV.障害年金と遺族年金

障害年金(障害厚生年金、障害基礎年金)と遺族年金(遺族基礎年金)の受給要件、支給額、手続きについて説明しています。一元化により、障害共済年金は障害厚生年金に変わりました。配偶者や子の加算についても言及されています。受給には日本年金機構への申請が必要です。

1. 障害年金の概要と支給条件

この文書では、障害年金、特に障害基礎年金(共済・厚生)と障害厚生年金について解説しています。障害年金は、身体の機能障害や長期にわたる安静を必要とする病状により、日常生活に著しい制限を受ける場合に支給されます。 障害等級は1級と2級に分けられ、1級は日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障害、2級は日常生活が著しい制限を受ける、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害と定義されています。 具体的な日常生活の制限の程度については、例を用いて説明されており、1級はベッド周辺、2級は病棟内または家屋内程度に活動範囲が限定される状態などが挙げられています。 障害年金の決定・支給は日本年金機構が行い、平成27年10月1日以降の制度変更により、障害共済年金は障害厚生年金に統合されました。一元化前は在職中は原則支給停止でしたが、一元化後は職域部分を除き在職中でも支給されるケースがあります。 障害認定日が一元化前か後か、事後重症認定請求であるかどうかも、年金の種類や支給額に影響します。 配偶者の加給年金額(平成29年度は224,300円)や子の加算額についても触れられており、これらの加算は障害基礎年金に加算されます。 公務災害による障害の場合、障害厚生年金に加えて年金払い退職給付が支給される場合がありますが、組合員である間は支給停止となります。

2. 遺族年金の概要と受給資格

遺族年金は、組合員または組合員であった方の死亡時に、その方と生計を共にし、恒常的収入が年額850万円(所得額655万5千円)未満である遺族に支給されます。 恒常的収入が850万円以上であっても、年金受給権発生日(死亡日)から概ね5年以内に定年退職等により確実に850万円未満になる見込みがある場合は、遺族とみなされます。 事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も、届出の有無に関わらず遺族として認められるケースがあります。 遺族年金の受給順位も規定されており、受給資格のある遺族が複数いる場合は、順位に従って支給されます。 平成37年10月以降は、経過的職域加算額が毎年2.5%ずつ引き下げられ、平成46年10月以降は1/2となります。 複数の厚生年金被保険者期間を有する組合員が死亡した場合、原則としてそれぞれの期間を合算し、最後に加入していた実施機関が決定・支給します。 基礎年金(1階部分)には影響しません。 遺族年金の受給資格や支給額は、複雑な条件によって左右されるため、正確な情報に基づいた手続きが必要です。

3. 制度改正と障害年金 遺族年金への影響

被用者年金制度の一元化(平成27年10月1日施行)により、障害年金と遺族年金にも変更がありました。 具体的には、障害共済年金は、一元化前は在職中は原則支給停止でしたが、一元化後は職域部分を除き在職中でも支給されるようになりました。 また、障害認定日が一元化前か後かによって、「障害共済年金」または「障害厚生年金」が決定されます。 一元化前に障害認定日があった場合でも、事後重症認定請求の場合は「障害厚生年金」が決定されます。 遺族年金の受給範囲や順位、支給額についても、制度改正の影響を受けています。 特に、平成37年10月以降は経過的職域加算額が段階的に減額されるため、遺族年金の受給額にも影響があります。 これらの制度改正により、障害年金や遺族年金の受給資格や支給額が複雑化しているため、制度の内容を正確に理解し、必要な手続きを行うことが重要です。 不明な点があれば、専門機関への相談を検討すべきです。

V.年金と税金 その他重要事項

公的年金収入は所得税の対象となり、源泉徴収されます。確定申告が必要となります。基礎年金番号は、公的年金制度全体で共通して使用される番号です。年金の時効は原則5年です。損害賠償金と年金の調整についても触れられています。3歳未満の子を養育する組合員に対する特例についても記述があります。

1. 年金にかかる税金と確定申告

公的年金等の収入は、所得税法の規定により「雑所得」として課税対象となります。所得税は源泉徴収されますが、障害年金と遺族年金は非課税です。 年金額から基礎控除などを適用してもらうためには、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要があります。扶養親族がいない場合でも、この申告書の提出は必須です。 申告書を提出しないと、税額が多くなってしまうため注意が必要です。 給料のように年末調整制度がないため、各自で確定申告を行う必要がある点も重要なポイントです。 税金に関する手続きを誤ると、多額の税金を負担することになる可能性があるため、税務署への相談や税理士への依頼も検討する価値があります。 年金収入に関する税金については、制度の変更や個々の状況によって影響を受ける可能性がありますので、常に最新の情報を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。 税制改正等により、年金収入に対する課税方法や控除額などが変更される可能性もあるため、注意が必要です。

2. 基礎年金番号の重要性と管理

公的年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)では、平成9年1月から「基礎年金番号」が用いられています。この番号は、加入制度が変更された場合でも共通して使用される番号です。 基礎年金番号によって、組合員の全ての公的年金制度の加入記録を把握できるため、加入期間の照会や年金相談、請求手続きなどが迅速かつ確実にできるようになりました。 基礎年金番号は、組合員自身が管理するものです。平成9年に番号が付番された時点で、公立学校共済組合に加入していた組合員には、所属を通じて基礎年金番号通知書が送付されています。 基礎年金番号通知書の再交付は、組合員が直接日本年金機構に依頼する必要がありますが、公立学校共済組合でも年金事務の必要から組合員の基礎年金番号情報を管理しています。 組合員・被扶養者現況表が毎年10月~11月頃に送付され、基礎年金番号の情報も含まれています。 年金の支給開始年齢が近づくと、最後に加入していた年金の実施機関から請求手続きについての案内と請求用紙が送付されます。再任用フルタイム勤務中の方は、給付貸付課年金担当から所属経由で本人宛てに送付されます。 基礎年金番号を紛失した場合、年金請求手続きに支障をきたす可能性があるため、大切に保管することが重要です。

3. 年金請求手続きと時効 その他注意点

年金は、受給権を有していても、請求しなければ支給されません。受給権の時効は原則として5年です。受給する権利が発生した場合は、速やかに手続きを行うことが重要です。 年金請求手続きは、原則として組合員(退職者を含む)が行いますが、障害の状態によってはご家族などから相談・連絡をしても差し支えありません。 損害賠償金と年金の調整についても触れられており、第三者による行為で組合員が負傷または死亡した場合、損害賠償金と年金の支払いが調整される場合があります。 調整は事故日の翌月から起算して最長36ヶ月で行われ、組合員の過失が10割で損害賠償が受けられない場合や単独事故、犯罪被害者等給付金支給法に基づく支給が行われる場合は調整は発生しません。 3歳未満の子を養育する組合員に対しては、標準報酬月額の算定に特例が適用される場合があります。 この特例は任意であり、育児休業中や産休中は適用されません。 これらの事項は、年金受給に影響を与える重要な情報であり、しっかりと理解しておくことが必要不可欠です。 不明な点があれば、関係機関に問い合わせるなどして、正確な情報を取得することが重要です。

VI.加入記録の照会

厚生年金、国民年金、公務員厚生年金の加入記録は、それぞれ年金ネット、地共済年金情報Webサイトで確認できます。基礎年金番号を用いることで、加入記録の照会が容易になります。

1. 厚生年金 国民年金加入記録の照会 年金ネット

厚生年金と国民年金の加入記録の照会は、「年金ネット」を利用することで可能です。年金ネットでは、加入記録の照会だけでなく、年金見込額の試算、電子版「ねんきん定期便」の閲覧、各種通知書の確認など、年金に関する様々なサービスが提供されています。 サービスを利用するには、ユーザIDの取得が必要で、日本年金機構のトップページから新規ご利用登録を行う必要があります。 年金ネットは、自分の年金に関する情報を手軽に確認できる便利なツールであり、年金受給に関する不安や疑問を解消する上で役立ちます。 年金に関する情報を定期的に確認することで、将来の年金生活設計に役立てることができます。 年金ネットの利用方法については、日本年金機構のホームページなどで詳しく解説されているため、不明な点があれば参照することが推奨されます。 年金ネットを利用することで、自分の年金に関する情報を正確に把握し、将来に備えることができます。

2. 公務員厚生年金加入記録の照会 地共済年金情報Webサイト

公務員厚生年金の加入記録、保険料納付済額などの情報は、「地共済年金情報Webサイト」で確認できます。このWebサイトは、公立学校共済組合のホームページからアクセス可能です。 このサイトを利用することで、公務員としての年金加入履歴を簡単に確認することができます。 加入期間や保険料納付状況などの正確な情報を知ることは、年金受給額の算出や、将来の年金受給計画を立てる上で非常に重要です。 サイトへのアクセス方法や利用方法については、公立学校共済組合のホームページに記載されているため、確認することをお勧めします。 Webサイトを利用することで、時間や場所を選ばずに自分の年金情報を手軽に確認できるため、効率的な情報収集が可能になります。 年金に関する情報は定期的に確認することが重要であり、このWebサイトは、そのための便利なツールとして活用できます。

3. 基礎年金番号の活用

公的年金制度では、「基礎年金番号」が用いられており、国民年金、厚生年金、共済年金など、複数の年金制度に共通して使用される番号です。 この番号によって、組合員のすべての公的年金制度の加入記録を把握し、加入期間の照会や年金相談、請求手続きなどを迅速かつ確実にできるようになっています。 基礎年金番号は、個人が管理するものであり、平成9年に付番された時点で、公立学校共済組合に加入していた組合員には所属を通じて通知書が送付されています。 再交付の手続きは日本年金機構に直接依頼する必要がありますが、公立学校共済組合でも年金事務の必要から組合員の基礎年金番号情報を管理しています。 基礎年金番号通知書は、年金請求手続きに必要な重要な書類であるため、大切に保管することが求められます。 基礎年金番号を把握することで、年金に関する様々な手続きを円滑に進めることができます。 この番号は、年金制度における個人の記録を統合的に管理する上で、重要な役割を果たしています。