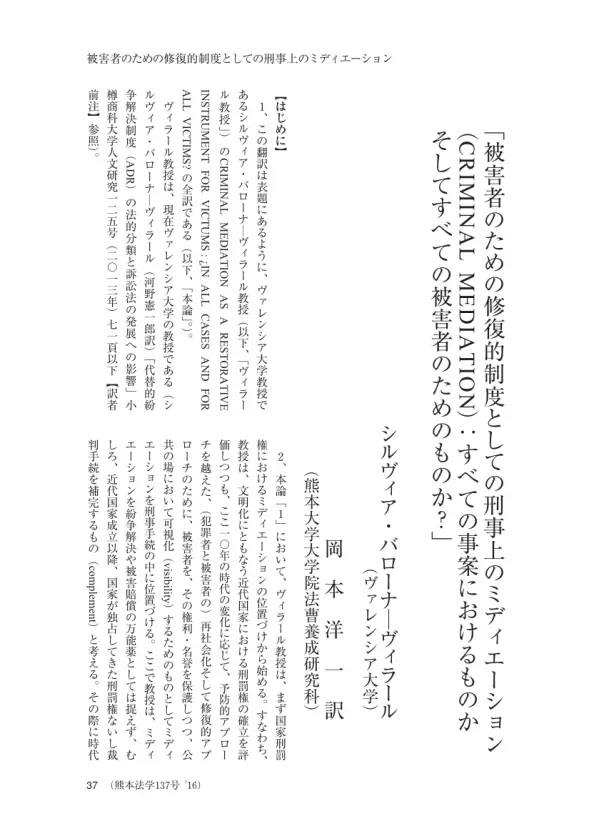

刑事mediation:被害者修復への道

文書情報

| 著者 | 土井和重 |

| 学校 | 小樽商科大学 |

| 専攻 | 法学 |

| 場所 | 小樽 |

| 文書タイプ | 論文 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.10 MB |

概要

I.刑事手続におけるメディエーションの可能性

本論文は、刑事手続きの各段階(判決、処遇等)におけるメディエーションの適用可能性を検討している。特に、被害者と加害者の双方にとって有益な修復的司法の実現を目指し、ドイツ刑法の規定を参考に、刑事和解と損害賠償との関係性について分析している。メディエーションによる合意形成が、犯罪被害からの回復、社会への再統合に貢献する可能性を考察している。

1. 刑事手続きにおけるメディエーションの位置づけ

このセクションでは、判決や処遇といった刑事手続きの各段階において、メディエーションがどのように適用可能なのかを探っています。特に、欧州連合における弱い者の保護という観点から、異なる法制度の平準化を目指す動きの中で、刑事制度における被害者の立場と位置づけの変化という大きな流れの中で、メディエーションの可能性が議論されています。 個人の自律性を尊重する修復的司法の観点から、メディエーションは刑事法的または手続き的な効果と並行して、被害賠償を考慮する上で不可欠なものになりつつあると指摘されています。 また、最小化主義者や廃止主義者でさえも、刑法的なメディエーションを高く評価しているという事実も踏まえ、犯罪行為によって破壊された社会領域の再構築を支援する制度としてのメディエーションの役割に注目しています。 市民、特に犯罪被害者の法的保護という枠組みの中で、修復的司法を実現する制度としてのメディエーションの潜在力を明らかにしようとしています。

2. ドイツ刑法46条aと刑事和解 損害賠償

ドイツ刑法46条aにおける行為者と被害者の和解、および物的損害賠償について詳細な分析が行われています。これは、損害回復という観点からの考察であり、刑事和解と損害賠償の関係性を明らかにすることで、メディエーションの有効性を多角的に検討しています。 ドイツの法制度を参考に、メディエーション合意の法的効力や、刑事責任を負う者へのメディエーション申出の可能性などが考察されています。 さらに、スペイン刑法21条5項(被告人の法的責任事由の軽減)や同4条4項(賠償の可能性)にも言及し、被害者への損害回復に尽力する被告人の行動と、メディエーション合意との関連性を示唆しています。 これらの分析を通じて、メディエーションが犯罪者にとって有利な事実であっても、修復的司法の可能性を擁護する上で障害にはならないという主張が展開されています。

3. メディエーション合意と刑事訴訟手続き

メディエーション合意が、刑事訴訟手続きにどのように組み込まれるべきか、その方法論が詳細に論じられています。 検察官が事件をメディエーションに委ねるのか、裁判官がメディエーション合意を受け入れるための論拠をどのように構築するのかといった、実践的な課題が検討されています。 また、当事者間の仲介というメディエーションの本質的な原理に資する効果的な訴訟過程の方法についても言及しています。 メディエーションモデルの定義においては、完全な任意のものではなく、加害者の法的状況や訴訟的状況に作用する可能性のある合意に至る過程で、有罪となる可能性のあるメディエーションについて、両当事者間で共有されない情報や、犯罪者推定に関する疑念なども考慮されている点が指摘されています。 さらに、証拠採用への当事者の同意、あるいは無罪放免の可能性についても考察されています。

4. 刑務所内でのメディエーションの可能性

刑務所内における紛争解決のためのメディエーションの適用可能性が議論されています。 同一の物理空間で直接メディエーションを行うという具体的な方法が検討されており、類型的な交渉のための刑法上のメディエーションの方法論、特に大量の被害者が存在する大規模裁判における集団訴訟過程への有用性についても言及されています。 しかしながら、事件の深刻さや、被害者の感情、集団被害者の存在といった要因によって、被害者がメディエーションから遠ざかる可能性もあることが指摘されています。 客観的要素と主観的要素の両方を考慮する必要性、そして感情的な側面についても慎重な検討が必要です。 1986年以降、刑事過程における被害者の役割が再検討されている中で、熟練した刑事メディエーターの役割の重要性も強調され、彼らが被害者へのメディエーションの照会を促進できる可能性が示唆されています。

II.メディエーションの法的枠組みと有効性

メディエーションの導入には、検察官や裁判官の役割、訴訟手続きとの整合性といった法的課題が伴う。被害者の法的保護を前提に、メディエーション合意の法的効力を確保する仕組みの構築が重要となる。メディエーション合意が、有罪判決に影響を与えるか、また、損害賠償の履行にどう繋がるのかといった点も詳細に検討する必要がある。修復的司法の理念に基づき、メディエーションが犯罪者の更生にどのように寄与するかについても分析している。

1. メディエーション合意の法的効力と手続き上の問題点

このセクションでは、メディエーション合意の法的効力とその手続き上の問題点を詳細に検討しています。 特に、検察官や裁判官がメディエーション合意をどのように受け入れるか、また、その合意が刑事訴訟手続きに与える影響について、裁判訴訟上の有効性を維持しつつ、当事者間の仲介というメディエーションの本来的な機能をどのように両立させるかが重要な論点となっています。 メディエーション合意が、有罪判決や刑罰の軽減、さらには訴訟打ち切りに繋がる可能性、その法的根拠と手続きについても分析されています。 また、ドイツ刑法やスペイン刑法の関連規定を参照しつつ、メディエーション合意が加害者の法的状況や訴訟的状況にどう影響するか、そして、被害者への損害賠償との関連性についても考察されています。 合意に至る過程で、両当事者によって共有されない情報や、犯罪者推定に関する疑念が生じる可能性についても言及されています。

2. 被害者保護とメディエーションの整合性

メディエーションの導入にあたっては、被害者の法的保護との整合性を確保することが不可欠です。 このセクションでは、特に犯罪被害者の法的保護の枠組みの中で、修復的司法を実現するためのメディエーションの役割が強調されています。 被害者と加害者の双方にとって、メディエーションが公平で効果的な紛争解決手段となるために、どのような法的枠組みが必要なのか、その具体的な内容について検討されています。 メディエーションへの参加が、被害者にとってどのようなメリットとデメリットをもたらすのか、そして、被害者の意向を尊重しつつ、メディエーションを進めていくための配慮についても深く掘り下げています。 また、特に感情的な葛藤が強いケースや、集団被害事件におけるメディエーションの実施可能性、その課題についても考察されています。 同意された判決への干渉を避けつつ、客観的要素と主観的要素の両方を考慮した上で、メディエーションの実現可能性を検討しています。

3. メディエーションにおける検察官と裁判官の役割

メディエーションの成功には、検察官と裁判官の積極的な役割が不可欠です。 このセクションでは、検察官が事件をメディエーションに委ねるための基準、裁判官がメディエーション合意を承認するための法的根拠、そして、それらの手続き上の詳細について分析しています。 メディエーションが、刑事訴訟手続きとどのように調和し、補完しあうのか、その関係性を明確にすることで、メディエーションの法的枠組みを構築していくための指針を示唆しています。 また、メディエーションのプロセス全体における、検察官と裁判官の権限と責任、そして、メディエーションの専門家である刑事メディエーターとの連携についても検討されています。 さらに、ドイツ刑法やスペイン刑法における関連規定、そして、訴訟打ち切りや刑罰軽減といった制度との関連性についても考察されています。 これらの分析を通じて、メディエーションが刑事司法システムに円滑に統合されるための法的基盤を構築するための重要な示唆が提示されています。

III.メディエーションモデルと実践上の課題

メディエーションのモデルとしては、当事者主導型が理想的だが、犯罪の深刻さや被害者の心情、加害者の法的状況等を考慮した柔軟な対応が必要となる。特に、集団被害事件や、感情の激しやすい事件においては、メディエーションの実施に当たっては、熟練した刑事メディエーターによる適切な対応が求められる。スペイン刑法の規定なども参考に、刑罰減軽や訴訟打ち切りとの関連性についても検討している。刑務所内でのメディエーションの可能性も探求されている。

1. 理想的なメディエーションモデルと現実の乖離

このセクションでは、理想的なメディエーションモデルと、現実の刑事事件におけるメディエーションの実施における課題を対比的に論じています。当事者主導型のメディエーションが理想とされる一方で、事件の深刻さ、被害者の感情、加害者の法的状況といった様々な要因によって、現実には理想通りのメディエーションが実現しないケースも多々あることを指摘しています。 特に、被害者がメディエーションに参加することを拒否したり、集団被害事件においてすべての被害者をメディエーションの場に同席させることが困難な場合など、実践的な問題点が詳細に分析されています。 メディエーションモデルを定義する際には、完全な任意性を許容するのではなく、これらの現実的な制約を踏まえた上で、柔軟な対応が必要であると主張しています。 また、客観的な要素だけでなく、主観的な要素も考慮する必要性を強調し、感情的に激しい状況下でのメディエーションの有効性についても疑問を呈しています。

2. 集団被害事件や感情的な事件への対応

集団被害事件や、強い感情が伴う事件においては、メディエーションの実施が特に困難となる点が詳細に論じられています。 多くの被害者が存在する場合、全員をメディエーションの席に同席させることは現実的に困難であり、被害者間での意見の食い違いや、被害者側のメディエーションへの参加率の低さといった問題が発生する可能性が指摘されています。 また、強い感情が渦巻く事件においては、メディエーションがかえって事態を悪化させるリスクも存在するため、熟練した刑事メディエーターの役割が極めて重要であると強調されています。 メディエーションの実施にあたっては、事件の性質や被害者の状況を慎重に評価し、適切な方法を選択することが不可欠であると主張されています。 さらに、メディエーションのプロセスにおける、感情的な側面への対処方法、そして、それら感情を適切に管理するための戦略についても検討されています。

3. 刑事メディエーターの役割と専門性

このセクションでは、メディエーションを円滑に進めるための専門家としての刑事メディエーターの役割が重要視されています。 刑事メディエーターは、法律に関する深い知識と、紛争解決のための高いスキルを兼ね備えている必要があります。 また、被害者と加害者の双方と良好な関係を構築し、彼らの感情やニーズを的確に理解する能力も求められます。 刑事メディエーターの資質や専門性に関する基準、そして、彼らの養成方法についても言及されています。 適切なトレーニングを受けた刑事メディエーターが、複雑な刑事事件におけるメディエーションを成功に導く鍵となることを示唆しています。 さらに、刑事メディエーターが、被害者へのメディエーションの照会を促進する役割、そして、訴訟打ち切りや刑罰軽減といった制度との連携についても検討されています。 メディエーションの有効性を最大限に発揮するためには、適切な人材育成が不可欠であると結論づけています。

IV.結論 修復的司法とメディエーションの将来展望

本論文では、メディエーションを修復的司法の重要な手段として位置づけ、被害者と加害者双方にとってより良い解決策を提供できる可能性を示唆している。しかし、メディエーションの普及には、法的枠組みの整備、専門家育成、社会全体の理解促進が必要不可欠である。今後の研究においては、メディエーションの長期的な効果や、様々な犯罪類型への適用可能性についてさらに検証していく必要がある。 刑事司法改革におけるメディエーションの役割はますます重要になるだろう。

1. メディエーションによる修復的司法の実現可能性

本論文は、メディエーションを修復的司法の重要な手段として位置づけ、被害者と加害者双方にとってより良い解決策を提供できる可能性を示唆しています。 特に、犯罪被害からの回復、社会への再統合という観点から、メディエーションによる合意形成が大きな役割を果たす可能性が強調されています。 しかし、メディエーションの有効性を最大限に発揮するためには、法的枠組みの整備、専門家(刑事メディエーター)の育成、そして社会全体の理解促進が不可欠であると結論づけています。 ドイツ刑法やスペイン刑法の事例を参考に、刑事手続きにおけるメディエーションの適用可能性が検討され、その有効性と課題が詳細に分析されています。 修復的司法の理念に基づき、メディエーションが犯罪者の更生にどのように寄与するかについても考察されています。

2. メディエーションの普及に向けた課題と展望

メディエーションを刑事司法制度に本格的に導入するためには、いくつかの課題を克服する必要があります。 まず、メディエーションの法的枠組みの整備が不可欠です。メディエーション合意の法的効力、検察官や裁判官の役割、そして手続き上の問題点を明確にする必要があります。 次に、熟練した刑事メディエーターの育成が求められます。 複雑な刑事事件において、メディエーションを円滑に進めるためには、高度な専門知識とスキルを持つ人材が必要です。 さらに、社会全体の理解促進も重要です。 メディエーションの理念や効果について、国民の理解を深めることで、メディエーションの普及を促進することができます。 これらの課題への対応を通じて、メディエーションは刑事司法システムにおける重要な役割を果たし、より公正で効果的な司法を実現できる可能性を秘めていると結論づけています。

3. 今後の研究方向 メディエーションの効果検証と適用範囲拡大

今後の研究においては、メディエーションの長期的な効果や、様々な犯罪類型への適用可能性について、更なる検証が必要であるとされています。 特に、メディエーションが、被害者の回復、加害者の更生、そして社会全体の調和に、どのような影響を与えるのかを、長期的に追跡調査することで、メディエーションの真の効果を明らかにする必要があります。 また、メディエーションを適用できる犯罪類型についても、更なる検討が必要です。 すべての犯罪類型にメディエーションが有効とは限らないため、メディエーションが最も効果を発揮できるケースを特定し、その適用範囲を明確にすることが重要です。 これらの今後の研究によって、メディエーションの有用性がより明確になり、刑事司法制度におけるメディエーションの役割が、より明確に定義されていくことが期待されます。 刑事司法改革においてメディエーションはますます重要な役割を担うであろうと展望されています。