利用者尊重と権利擁護の評価基準

文書情報

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 258.56 KB |

| 文書タイプ | 評価基準文書 |

概要

I.意思伝達支援と主体性尊重

本資料は、意思伝達に制限のある方への個別支援計画に基づいた意思伝達支援と、利用者の主体性を尊重したエンパワメントを重視した支援体制を評価する基準を示しています。コミュニケーション能力の向上、利用者固有のコミュニケーション手段の発見、日常的な関わり合いを通じた支援などが重要視されています。 社会生活力向上のための具体的な支援策と、虐待防止のための取り組みも評価項目に含まれています。

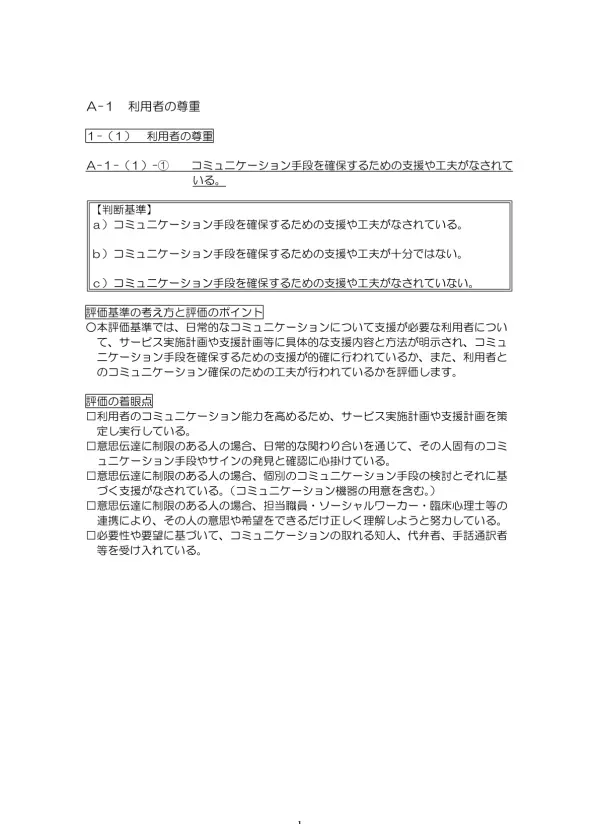

1. 意思伝達の支援 多様なコミュニケーション手段への対応

意思伝達に制限のある利用者に対しては、個別のコミュニケーション手段の検討と、それに基づくきめ細やかな支援が不可欠です。 これは、コミュニケーション機器の用意だけでなく、担当職員、ソーシャルワーカー、臨床心理士など専門職による連携を重視し、利用者の意思や希望を正確に理解することに重点を置いています。評価においては、サービス実施計画や支援計画に具体的な支援内容と方法が明示され、コミュニケーション手段の確保に向けた的確な支援、そして利用者とのコミュニケーション確保のための工夫が評価されます。日常的な関わり合いを通じて、利用者固有のコミュニケーション手段やサインの発見と確認にも努める必要があります。 計画に基づいた実践と、日々の細やかな観察による、柔軟な対応が求められると言えるでしょう。

2. 主体的な活動支援 エンパワメントに基づく援助

利用者の主体的な活動を支援するため、専任の職員が配置され、その意向を尊重しながら活動の発展を促す側面的な支援が行われます。 施設外への交流を促進するため、障害者や知人との自由な交流のための便宜も提供されます。 この主体性尊重は、障害者福祉の基本理念に基づいており、利用者の自力で行う日常生活上の行為に対しても、声かけや見守り、そして支援体制の整備が評価対象となります。 エンパワメントの理念に基づいたプログラムの有無と具体的な取り組みが評価基準となっており、利用者の特性を十分に把握した上で、発達を支援し社会生活力を高めるための具体的な支援内容と方法が明示され、学習・訓練プログラムが用意されていることが求められます。 単なる支援ではなく、利用者の成長と自立を促進するための積極的な取り組みが評価のポイントとなります。

3. 虐待防止と権利擁護 安全で安心できる環境の確保

利用者が尊厳を保持し、安定した生活を送れるよう、身体的・心理的・性的虐待、介護や世話の放棄・放任といった権利侵害の禁止対策が徹底されています。事業所は、児童虐待の兆候を見逃さないよう、利用者の様子に細心の注意を払い、万が一虐待が疑われる場合は、園長に情報が確実に届く体制を整える必要があります。 職員の意識啓発のための研修会の実施、職員相互のチェック体制、身体拘束が行われた場合の対応などが明確にされていることが重要視されます。 具体的な虐待の例を示し、禁止していること、不適切な行為が行われないよう規範・倫理を明文化し、全職員に周知徹底していることも評価ポイントとなります。 利用者の権利と安全を守るための具体的な取り組みが、このセクションの重要な柱となっています。

4. 保護者との連携 信頼関係構築と情報共有

利用者への支援を充実させるためには、保護者との信頼関係構築と情報共有が不可欠です。 保護者への情報提供、保護者からの情報収集、保護者からの相談対応、利用者と保護者との交流促進のための面会や行事への参加促進などが重要になります。 事業所だより等による定期的な情報提供、保護者の自由な訪問、定期的な話し合いの場なども評価対象となります。 保護者との継続的なコミュニケーション、そして保護者との緊密な連携体制が、効果的な支援に繋がることを示しています。

II.生活支援と健康管理

利用者の日常生活を支えるための具体的な支援内容が示されています。 食事支援(嗜好調査に基づいた献立、快適な喫食環境の整備)、入浴介助、排泄介助、移乗・移動介助といった身体介護に加え、健康管理(健康管理票の整備、医療機関との連携)、服薬管理についても、安全とプライバシー保護を考慮した適切な対応が求められています。 療育に関しても、利用者の発達段階に応じたプログラムの提供と、養護学校等との連携が重要とされています。

1. 食支援 利用者の嗜好を尊重した食事提供

利用者の食事に関する嗜好や献立への対応について、事業所の検討体制と具体的な取り組みが評価されます。アンケート調査や残滓調査だけでなく、それ以外の工夫も評価ポイントとなります。 定期的な嗜好調査の実施と、その結果を献立に反映する仕組みが重要視され、食事を美味しく楽しく食べられる環境づくりへの配慮が求められます。 サービス実施計画には、栄養量、食事形態、水分補給、介助方法など、利用者の状態に応じた留意点と支援内容が明示されている必要があります。単なる食事提供ではなく、利用者の健康状態や発達状況を踏まえた上で、個々のニーズに合わせたきめ細やかな対応が求められると同時に、食堂設備や雰囲気の定期的な見直しと改善も重要です。快適な喫食環境の整備は、利用者の満足度向上に直結すると言えるでしょう。

2. 入浴支援 安全とプライバシー保護を両立した介助

入浴介助においては、利用者の障害程度、健康状態、発達状況に応じた必要な介助などの個人的事情に十分配慮することが求められています。 サービス実施計画には、健康状態や介助に関する留意点が明示され、安全面とプライバシー保護を考慮した具体的な支援方法と注意点が徹底・実践されている必要があります。 個々の利用者の健康状態、留意事項、発達を促す支援方法について、サービス実施計画や個別チェックリスト等を活用し、安全とプライバシーの保護を含めた入浴介助や支援・助言方法が徹底・実践されているかが評価のポイントになります。浴室・脱衣場や入浴器具等の設備についても、事故防止、プライバシー保護、快適性の確保の観点から、施設における検討体制の整備と環境確保のための工夫が評価されます。

3. 排泄支援 個別の状況に配慮した安全で快適な環境

排泄介助においても、利用者の個人的事情、発達状況に十分配慮することが重要です。サービス実施計画には、注意点や留意点が明示され、安全面やプライバシー保護を考慮した具体的な支援方法と注意点が徹底・実践されている必要があります。 利用者の発達を促す援助や注意事項について、サービス実施計画や個別チェックリスト等を活用し、安全、プライバシー、便意・尿意・失禁への対応を含む排泄介助の方法と注意点を徹底・実践しているかが評価されます。 身体状況に応じたトイレ設備や補助具の配備、点検・改善のための検討体制の整備、事故防止、プライバシー保護、快適性の確保のための工夫や具体的な取り組みが評価基準となります。

4. 移乗 移動支援と着替え支援 自立支援と安全確保

移乗・移動介助が必要な利用者一人ひとりの個人的事情、身体状態に十分配慮し、サービス実施計画等に注意点や留意点が明示されていることが求められます。 安全面を考慮するとともに、利用者の能力を引き出し自立を支援する具体的な支援方法と注意点を徹底・実践する必要があります。 利用者の身体状態や注意事項について、サービス実施計画や個別チェックリスト等を活用し、安全面を含め、移乗・移動介助の方法や注意点を徹底・実践しているかが評価されます。 着替え支援については、利用者の意思が尊重され、適切な支援が行われていること、身だしなみに留意し清潔を保つための衣類の汚れや破損への対処方法が評価されます。 利用者の自立と安全を両立するための具体的な支援が評価の中心となります。

5. 健康管理 継続的な健康状態の記録と緊急時の対応

利用者の日常の健康管理体制の整備と具体的な取り組みについて評価されます。 利用者一人ひとりの日常の健康状態を継続して記録し、緊急時の応急処置の方法や搬送する病院等が記載された健康管理票等の整備とそれに基づく取り組みが求められます。 医師や看護師による健康相談、健康面の説明、インフルエンザ等の予防接種の実施、健康維持・増進のためのプログラムの用意などが評価項目となります。 薬物の管理についても、目的・性質・効果・副作用・注意事項等の適切な情報提供と、保管から服用・使用確認までの徹底した管理が求められます。 利用者の健康を守るための、計画的かつ継続的な取り組みが評価の対象です。

III.地域生活への移行支援と余暇活動

本資料では、利用者の地域生活への移行支援の体制整備と具体的な取り組みを評価しています。地域生活への移行に向けた情報提供、関係機関との連携、居宅生活訓練等の支援などが含まれます。 さらに、利用者の余暇活動の充実にも力を入れており、利用者の希望を把握し、地域資源を活用したレクリエーション活動の企画・実施が評価基準となっています。 外出時の安全確保のための対策も重要視されています。

1. 地域生活への移行支援 計画的 段階的な支援体制

利用者の将来の進路(進学、就職、他事業所への移行、地域生活への移行など)は、今後の発達や人生に大きな影響を与えるため、事業所は保護者の意向を尊重しつつ、必要な情報収集を行い、関係機関と連携して、利用者の状況に応じた適切な支援を行う必要があります。 地域生活に関して、利用者や保護者の相談に応じ、居宅生活訓練等の学習や体験を支援する体制が求められます。 地域生活への移行を検討する体制が整っており、入所者の個別の状況に応じて、障害者生活支援センター、地域包括支援センターなどの関係機関と連携し、スムーズな移行を支援するための具体的な取り組みが評価の対象となります。 単なる移行支援ではなく、利用者の自立した地域生活を送るための包括的なサポート体制の構築が重要視されています。 必要な情報や資料を用意し、円滑な移行を支援するための具体的な取り組みが評価されます。

2. 余暇活動支援 利用者の主体性を尊重した企画 実施

余暇やレクリエーション活動は、個々の利用者の希望に沿って実施することが重要です。 そのため、利用者の希望の把握、企画への参加、地域の社会資源の活用などが評価対象となります。 話し合い、アンケートなどを活用して利用者の意向を把握し、余暇やレクリエーションに関する情報を提供するなど、利用者が主体的に企画・立案できるよう職員が側面的な支援を行う体制が求められています。地域のガイドマップやイベント等の情報を収集し、利用者に提供する取り組み、外出に伴う安全確保のための学習や連絡先を明示したカード等の準備と利用、利用者主体の外出・外泊ルール設定、職員・ガイドヘルパー・地域ボランティア等による介助や支援体制の整備なども評価基準となります。 単なる余暇活動の提供ではなく、利用者の生活の質を高め、社会参加を促進するための計画的な取り組みが評価されます。 情報媒体や情報機器の利用についても、利用者の意思や希望が尊重されるよう、事業所の工夫が評価されます。

IV.保護者との連携と生活環境

保護者との良好な連携を構築し、情報の共有や相談への対応が求められています。 保護者との定期的な面談や交流の促進、事業所だより等を通じた情報提供が重要です。 また、利用者の生活環境についても評価されており、プライバシー保護に配慮した居室、快適な共有スペース、スムーズな移動経路の確保などが重要視されています。

1. 保護者との連携 信頼関係構築と情報共有の重要性

利用者への支援を充実させるためには、保護者との信頼関係を構築し、双方向の情報共有が不可欠です。 事業所は、保護者に対して利用者の状況(暮らしぶり、健康状態、預かり金の出納明細など)を面談や訪問を通して定期的に伝え、同時に保護者からの情報も得られるよう配慮する必要があります。 保護者からの相談に幅広く対応し、利用者と保護者との交流を深めるため、利用者との面会や行事への参加を促すなどの工夫が評価されます。 事業所だより等の活用による定期的な情報提供、保護者の自由な訪問、定期的な話し合いの場の設置などが、保護者との良好な関係構築に繋がる重要な要素です。 保護者との連携は、利用者への支援をより効果的に行う上で極めて重要であり、その具体的な取り組みが評価の対象となります。

2. 生活環境 プライバシーと快適性を考慮した空間設計

利用者が過ごしやすく、安心できる生活環境の整備は、質の高いサービス提供に不可欠です。 居室や共有スペース等の生活空間において、利用者のプライバシー保護に配慮した工夫、私物の持ち込みへの配慮、一人になれる場所や少人数でくつろげる場所の確保、訪問者と面会できる部屋の用意、移動がスムーズに行えるよう段差や障害物の解消、十分なスペースの確保、手摺りの設置などの具体的な取り組みが評価されます。 居室はプライバシー保護を考慮した設計が求められ、共有スペースは利用者が快適に過ごせるよう工夫されている必要があります。 安全で快適な生活空間を提供するための、事業所の具体的な努力が評価の焦点となります。