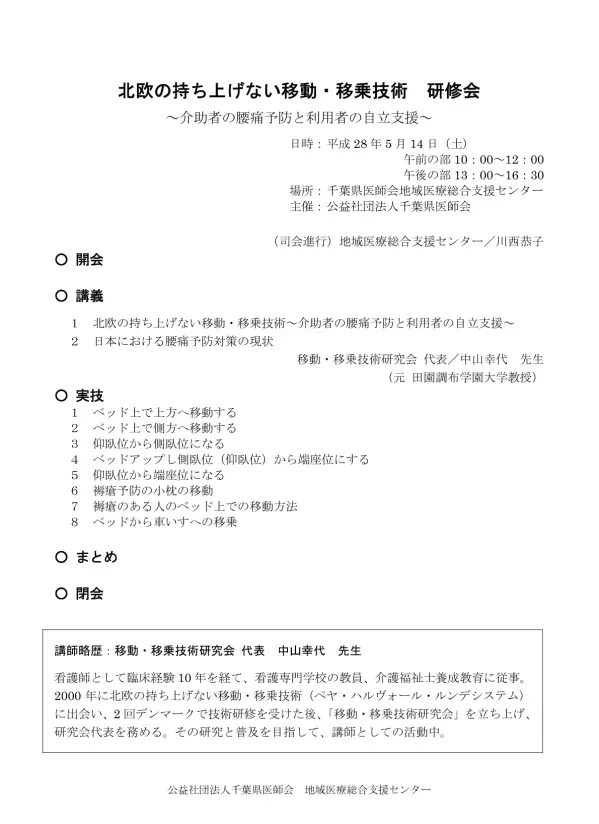

北欧移乗技術研修:腰痛予防と自立支援

文書情報

| 著者 | 中山幸代 |

| 学校 | 田園調布学園大学 |

| 科目 | 看護学、介護福祉学 |

| 文書タイプ | 研修会資料 |

| 場所 | 千葉市 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 6.23 MB |

概要

I.北欧の 持ち上げない移動 移乗技術 腰痛予防 と利用者の 自立支援

中山幸代先生による研修会では、北欧発祥のペヤ・ハルヴォール・ルンデシステムに基づいた持ち上げない移動・移乗技術が紹介されました。この技術は、介護者の腰痛予防と利用者の自立支援を両立させることを目指し、利用者の自然な動きを活用することで、身体への負担を軽減します。リフティングではなくトランスファーを重視し、利用者のレベルに合わせた介助方法を提供することが重要です。研修会では、ベッド上での移動、車椅子への移乗など、具体的な技術と手順が実演・解説されました。ギャッジアップやスライディングボードなどの福祉用具の活用も紹介されています。

1. ルンデシステムの思想と技術

このセクションでは、ペヤ・ハルヴォール・ルンデシステムの根底にある思想が解説されています。それは、利用者の自然な動きを最大限に活用し、介助者の身体的負担を軽減することです。具体的には、利用者の残存能力を活性化させ、受動的な姿勢を避けることで、腰痛予防と自立支援を両立させようとする考え方です。また、技術そのものに固執するのではなく、問題解決能力を養うことを重視している点が強調されています。これは、様々な状況に対応できる柔軟な介助を提供するためには、技術的な習熟だけでなく、状況判断力や臨機応変な対応力が不可欠であることを意味しています。 介護現場においては、利用者の状態や環境は千差万別であり、標準化された技術だけでは対応できないケースも多いため、この問題解決能力の重視は非常に重要と言えるでしょう。研修では、この思想に基づいた具体的な技術が実践を通して学ぶ機会が提供されています。

2. トランスファーとリフティングの違い および移動 移乗技術の効果

このセクションでは、リフティング(持ち上げる動作)とトランスファー(移動・移乗)の違いが明確に説明されています。 単純に持ち上げるリフティングは、介助者の腰への負担が非常に大きいため、腰痛リスクを高めます。一方、トランスファーは、利用者の自然な身体の動きや、滑りなどの物理的な原理を活用することで、持ち上げる動作を最小限に抑え、介助者の負担を軽減することができます。研修では、このトランスファー技術を習得することで、腰痛予防に大きく貢献できることが強調されています。具体的な効果としては、人間の自然な身体の動きを活用すること、移乗時の荷重と摩擦を軽減すること、そして「ボートの原理」といった物理的な原理の応用などが挙げられています。 さらに、利用者のレベル(レベル1、レベル2、レベル3など)に応じて適切な介助方法を選択することの重要性が指摘されています。これは、個々の利用者の身体能力や状態を正確に把握し、最適な介助を提供する必要性を示唆しています。

3. 具体的な移動 移乗技術 ベッド上での移動と車椅子への移乗

このセクションでは、ベッド上での側方移動や、ベッドから車椅子への移乗といった具体的な技術が詳細に解説されています。ベッド上での移動においては、滑りやすい布やバスタオルなどを活用し、利用者の身体を無理なく移動させる方法が示されています。また、ギャッジアップベッドを使用する場合の背抜きの重要性、その手順や注意点などが解説されています。車椅子への移乗においては、介助者が座ったまま介助する方法(スーパートランス)や、スライディングボード・スライディングシートを用いた方法などが紹介され、それぞれの手順やコツが丁寧に説明されています。これらの技術は、介護者の腰への負担を軽減し、利用者にとって安全で快適な移乗を可能にするためのものです。 研修では、これらの技術を実際に体験することで、より深い理解と習得を目指しています。

4. ストレッチャー リクライニング型車椅子への移乗とその他の技術

ベッドからストレッチャーやリクライニング型車椅子への移乗方法についても解説されています。スライディングボードやスライディングシート「するーと」といった福祉用具を活用した安全で効率的な移乗方法が紹介されています。また、フレックスボードを用いた移乗方法も説明されており、これらの技術を用いることで、介助者の負担を軽減し、利用者の安全を確保することが可能になります。 さらに、仰臥位から端座位への介助方法として、介助者がベッドの足元に腰掛けて行う方法も紹介されています。これは、利用者の身体能力や状態に合わせて、柔軟な対応が可能な技術です。これらの具体的な技術や手順は、研修会で実演や実技を通して学ぶことができます。

II.ベッド上での移動と移乗 ギャッジアップ と スライディングシート の活用

ベッド上での体位変換や、ベッドから車椅子への移乗において、ギャッジアップ姿勢やスライディングシート、スライディングボードなどの福祉用具を効果的に活用することで、介護者の負担を軽減し、安全な移乗を支援する具体的な方法が示されました。特に、褥瘡予防の観点から、体圧分散の重要性が強調され、小枕の移動についても触れられています。 介護者は、利用者の状況に合わせて適切な介助方法を選択する必要があり、腰痛予防のための正しい姿勢や動作も習得する必要があります。

1. ベッド上での側方移動

このセクションでは、ベッド上で利用者を側方へ移動させるための具体的な方法が解説されています。体幹の半分に滑りやすい布、臀部にはバスタオルを敷き、枕やバスタオルを使って利用者を手前に引き寄せたり、反対側から押したりすることで、安全かつスムーズに移動させる技術が紹介されています。この方法は、利用者の身体への負担を最小限に抑え、介護者の腰への負担も軽減することを目的としています。 ポイントは、滑りやすい素材を適切に使うことで、最小限の力で効率的に移動させることができる点です。また、介護者の押す方向や、押し始めるタイミング、速度についても注意深く説明されており、安全な介助を行うための実践的な知識が提供されています。 この技術は、利用者の体位変換や、ベッド上での様々な動作をスムーズに行うために重要となる基本的な技術です。

2. ギャッジアップと背抜きの重要性

ギャッジアップ座位をとる際には、「必ず背抜きをする」ことが強調されています。ギャッジアップとは、ベッドを角度を付けて持ち上げることで、利用者が楽に座れるようにする動作です。しかし、この姿勢では身体がずり落ちたり、臀部や背部、胸腹部への圧迫が発生する可能性があります。 そのため、ギャッジアップを行う際には、まず足を上げ、次に頭を上げるという交互の動作を繰り返し、身体のずれを防止することが重要です。座位になった後も、背部から臀部のずれを修正し、胸腹部への圧迫を取り除くために、一旦上半身を起こす「背抜き」を行うことが不可欠です。この背抜きを行うことで、従来の方法と異なり、ベッドの反対側に身体を引く必要がなくなり、側臥位から容易にベッド中央へ身体を移動させることができます。研修では、この背抜きの重要性と手順を、実践を通して学ぶ機会が提供されます。

3. ベッドから車椅子への移乗 標準型車椅子とスーパートランス

このセクションでは、ベッドから標準型車椅子への移乗方法について解説しています。特に、介助者が座ったまま利用者を介助する「スーパートランス」と呼ばれる日本で開発された技術が紹介されています。これは、介助者の身体的負担を軽減するための効率的な方法です。 また、車椅子に深く座る方法についても触れられており、これは、車椅子での姿勢を安定させるための重要なポイントとなっています。 スライディングボードの使用についても言及されており、これは、利用者の臀部を直接持ち上げる必要がなく、スムーズな移乗を可能にする福祉用具です。 これらの技術は、介護者の腰痛予防と、利用者の安全かつ快適な移乗を実現するための重要な要素となっています。研修では、これらの技術を実際に体験することで、より深い理解と習得を目指します。

4. 仰臥位から端座位への介助とその他の移乗技術

仰臥位から端座位への介助方法として、介助者がベッドの足元に腰掛けて行う方法が詳細に説明されています。ビニール袋を利用者の臀部と介助者の膝の上に敷き、介助者の膝の上に利用者の両下肢を置くことで、スムーズな移乗を支援します。この際、介助者は利用者の手を適切に支え、声をかけながら下肢を膝から滑り落とすことで、安全に上体を起こすことができます。 その他、ベッドからストレッチャーやリクライニング型車椅子への移乗方法も解説されており、スライディングボードやスライディングシートを用いた方法、そしてフレックスボードを使った方法などが紹介されています。これらの方法は、それぞれに手順やコツがあり、研修では実演と実技を通して学ぶことができます。これにより、様々な状況に対応できる柔軟な移乗介助技術の習得を目指します。

III. 褥瘡予防 小枕の移動 と体位変換

研修会では、褥瘡予防のための効果的な方法として、ペヤ・ハルヴォール・ルンデ氏が提唱する「小枕の移動」が紹介されました。これは、定期的な体位変換に加え、小枕をマットレス下に挿入することで体圧を分散させる方法です。ただし、ルンデ氏自身も指摘するように、最低2時間ごとの体位変換は必須であり、小枕の移動はその補助的な役割を果たすものである点が強調されました。沈下性肺炎予防の観点からも、定期的な体位変換の重要性が改めて示されました。

1. 褥瘡予防における小枕の移動

このセクションでは、ペヤ・ハルヴォール・ルンデ氏が提唱する褥瘡予防のための「小枕の移動」が解説されています。この方法は、2時間毎の体位変換に加えて、小枕をマットレスの下に挿入し、身体の6箇所を順次移動させることで、体圧を分散させることを目的としています。小枕はマットレスの下から挿入し、決められた順番で移動させることで、常に体圧のかかる場所を変え、褥瘡の発生を予防します。 具体的な小枕の移動方法や、その効果について詳細な説明はありませんが、高齢者福祉施設での研修で実施された事例が紹介されており、数年間仙骨部に褥瘡の発症と治癒を繰り返していた利用者が、通常の体位変換に加え、小枕を約30分間隔で移動させた結果、亡くなるまでに褥瘡が治癒したと報告されています。これは、小枕の移動が褥瘡予防、ひいては褥瘡の治癒に効果的である可能性を示唆しています。しかし、この事例はあくまで一例であり、全てのケースに有効とは限りません。

2. 小枕の移動と体位変換 よくある誤解とルンデ氏の主張

近年、研修会では「2時間毎の体位変換をせずに、小枕の移動さえ行えばよい」という質問が寄せられるようになってきました。このセクションでは、この誤解を解き、ルンデ氏の理論を改めて説明しています。 ルンデ氏は、小枕の移動は2時間毎の体位変換を代替するものではなく、あくまでも補助的な役割を果たすものだと強調しています。体位変換の目的は、体圧分散や褥瘡予防だけでなく、肺の分泌物を排出しやすくするなど、呼吸器系の健康維持にも重要です。 2014年に来日したルンデ氏自身も、2時間毎の体位変換を抜きにして小枕の移動を行うべきではないとコメントしています。 このため、移動・移乗技術研究会が編集した書籍「今日から実践!持ち上げない移動・移乗技術」の小枕の移動に関する記述は、この点を明確に示していないため、改訂の必要性が示唆されています。体位変換の目的は多岐にわたり、体圧分散、内臓機能維持、循環障害予防、沈下性肺炎予防、関節拘縮予防、精神的苦痛軽減などが挙げられています。

3. 小枕の移動の実施と効果 そして今後の展望

小枕自体に関しても、滑りやすい素材を使用することで出し入れが容易になり、鮮やかな色を使用することで挿入部位が一目でわかるといった工夫が紹介されています。100円ショップのリュックサックを利用するなどの工夫も提案されています。 しかし、小枕の移動の効果を最大限に発揮するためには、組織全体での取り組みが重要です。長期的なプロジェクトとして、各職場での事例検討を行い、職員一人ひとりの意識改革を進める必要があると指摘されています。これは、利用者の自立を促し、介護職員の腰痛予防を目指す職場ぐるみの取り組みが不可欠であることを意味します。 研修会では、これらの点を踏まえ、今後の実践的な取り組みについて参加者と議論し、より効果的な褥瘡予防のための具体的な方法を模索していきます。

IV. 腰痛予防対策指針 と 移動 移乗技術 の重要性

厚生労働省の腰痛予防対策指針改訂版に基づき、介護・看護作業における腰痛の予防対策が重要視されています。人力による抱き上げは極力避け、福祉用具の積極的な活用、適切な姿勢と動作、そして持ち上げない移動・移乗技術の習得が強く推奨されています。 介護現場における腰痛による労働災害の多発を受け、腰痛予防のための教育強化、介護機器の導入、そして移動・移乗技術の普及が重要な課題として挙げられています。 具体的な数値として、女性労働基準規則における重量物取扱いに関する規定も示されています。

1. 職場における腰痛予防対策指針の改訂

このセクションでは、厚生労働省が2013年(平成25年)5月に公表した「職場における腰痛予防対策指針」の改訂内容が説明されています。業務上疾病全体に占める腰痛の割合が6割という高い水準で推移し、特に福祉・医療現場での介護・看護作業における腰痛による労働災害が多発していることを受け、19年ぶりにガイドラインの見直しが行われました。改訂のポイントは、介護作業の適用範囲の拡大です。旧指針では「重症心身障害児施設等における介護作業」に限定されていましたが、改訂指針では「福祉・医療等における介護・看護作業」全般に適用範囲が拡大されました。これは、介護・看護現場における腰痛問題の深刻さを反映しています。また、福祉用具の積極的な使用による作業姿勢や動作の見直し、そして人力による抱き上げを原則禁止とし、リフトなどの機器の使用を推奨しています。抱き上げ作業は労働者の腰部に著しい負担をかけるため、機械化による予防対策が強く求められています。

2. 重量物取扱い作業と腰痛予防

重量物取扱い作業についても、人力による作業の場合の重量制限が明記されています。男性(満18歳以上)は体重のおよそ40%、女性(満18歳以上)は男性の60%程度と規定されています。これは、労働者の腰への負担を軽減するための重要な指針です。さらに、福祉用具の使用が困難で人力で抱き上げざるを得ない場合、適切な姿勢で身長差が少ない2人以上で作業することが推奨されています。 これらの規定は、介護現場における腰痛リスクの軽減に直接的に関わる重要な内容です。また、各作業における腰痛発生のリスクアセスメントを行い、「労働安全衛生マネジメントシステム」の導入も求められています。これは、職場における腰痛予防対策を体系的に推進するための重要な取り組みです。 女性労働基準規則では、満18歳以上の女性が断続作業30kg、継続作業20kg以上の重量物を扱うことが禁止されている点も改めて示されています。

3. 腰痛予防対策 具体的な取り組みと第12次労働災害防止計画

腰痛予防対策として、具体的な取り組みが3点挙げられています。まず、介護施設、小売業、陸上貨物運送事業を重点に腰痛予防教育を強化することです。これは、これらの業種で腰痛による労働災害が多いことを反映しています。次に、介護機器の導入、腰痛健康診断の普及・徹底、そして腰痛を起こさない移動・移乗介助法の指導などにより、腰痛予防手法を普及させることです。これは、技術的な対策と健康管理の両面からのアプローチを示しています。最後に、重量物取扱い業務の腰痛予防に資する規制の導入を検討することです。 これらの対策は、厚生労働省が社会福祉施設の腰痛を含む死傷者数を10%以上減少させるという重点目標を掲げている第12次労働災害防止計画(平成25年度~29年度)に基づいています。社会福祉施設における労働災害、特に腰痛は過去10年で2倍以上に増加していることから、これらの対策の重要性が強調されています。

4. 移動 移乗技術と腰痛発症リスクの関連性

資料では、2001年のコペンハーゲンの労働環境研究所の調査結果が紹介されています。従来の持ち上げ技術と、近代的な移動・移乗技術(Per Halvor Lundシステム)を比較した結果、介助者の身体的負荷に明白な差があることが実証されました。米国労働環境研究所(NIOSH)は、腰痛予防のために腰椎の椎間板圧迫力を3400N以下にすることを推奨しており、従来の持ち上げ技術ではこの数値を大きく超える圧力がかかっていたことが示されています。 具体的には、ベッドの端に座っている患者を立ち上がらせる作業(約4100N)、患者を車椅子の奥に深く座らせる作業(約4500N)などが、高リスクな作業として挙げられています。一方、持ち上げ動作を伴わないベッド上での移動は、圧迫値が3000N程度であり、臥位から座位への変換と同レベルの負担であるとされています。この調査は、適切な移動・移乗技術の習得が、介護者の腰痛予防に極めて重要であることを示しています。

V.研修会主催者と参考文献

この研修会は、移動・移乗技術研究会代表の中山幸代先生と公益社団法人千葉県医師会地域医療総合支援センターが主催しました。 参考文献として、中山幸代先生らが翻訳・監修したペヤ・ハルヴォール・ルンデ氏の著書や、移動・移乗技術研究会が編集した書籍、そして関連DVDなどが挙げられています。移動・移乗技術研究会のホームページも参考として紹介されています。

1. 研修会主催者

この研修会は、公益社団法人千葉県医師会地域医療総合支援センターと、移動・移乗技術研究会代表の中山幸代先生によって主催されました。 中山幸代先生は、看護師として10年の臨床経験を持ち、看護専門学校の教員や介護福祉士養成教育にも従事してきた経歴をお持ちです。2000年には北欧の持ち上げない移動・移乗技術(ペヤ・ハルヴォール・ルンデシステム)を日本に紹介した人物でもあります。 研修会の司会進行は、地域医療総合支援センターの川西恭子氏が担当しています。研修会は平成28年5月14日(土)に開催され、腰痛予防と利用者の自立支援を目的として、北欧の持ち上げない移動・移乗技術に関する講義と実技が行われました。主催者である千葉県医師会地域医療総合支援センターは、地域医療の向上に貢献する団体であり、この研修会もその一環として位置づけられています。 研修会は、介護現場における腰痛問題の解決に貢献することを目的としており、最新の技術と知識の提供に力を入れている点がわかります。

2. 参考文献

研修会で紹介された内容をより深く理解するために、いくつかの参考文献が挙げられています。 まず、「移動・移乗技術研究会編集『今日から実践!持ち上げない移動・移乗技術』中央法規 2012」は、実践的な技術を学ぶための重要な書籍です。次に、「ペヤ・ハルヴォール・ルンデ著 中山幸代/幅田智也監訳 和子・マイヤー訳『移動・移乗技術の知識と技術 援助者の腰痛予防と患者の活動性の向上を目指して』中央法規出版、2005」は、ルンデシステムの理論的背景を理解するのに役立つ書籍です。 さらに、「ペヤ・ハルヴォール・ルンデ監修「看護・介護職のための持ち上げない移動・移乗技術」DVD版、VHS版、中央法規出版 2006」は、視覚的に技術を学ぶことができる教材となっています。 これらの参考文献は、研修で学んだ内容を復習したり、より詳細な知識を得るために役立つでしょう。また、移動・移乗技術研究会のホームページ(http://www.ijyoken.com/)も参考資料として挙げられており、最新の情報を取得する手段として利用できます。