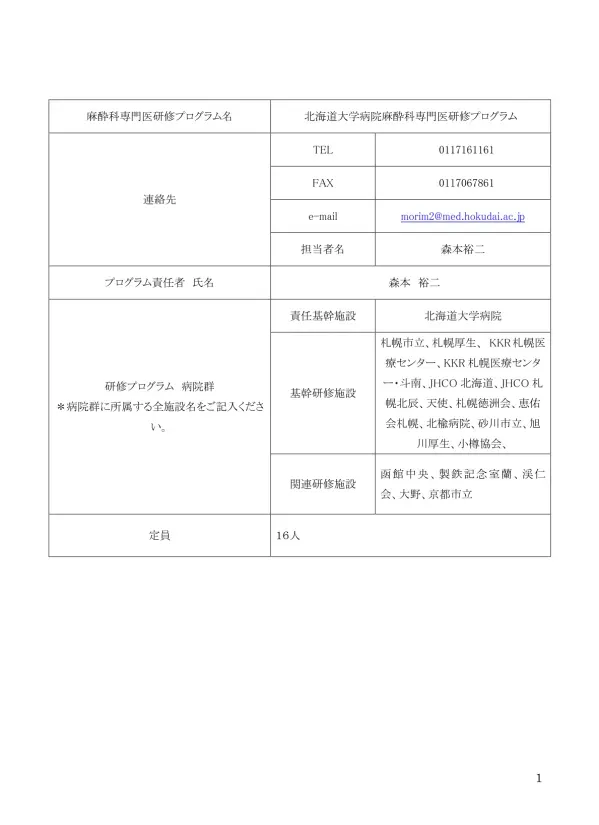

北海道大学病院 麻酔科専門医研修プログラム

文書情報

| 著者 | 森本裕二 |

| 学校 | 北海道大学 |

| 専攻 | 麻酔科 |

| 場所 | 札幌市 |

| 文書タイプ | 研修プログラム |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.17 MB |

概要

I.北海道大学病院 麻酔科専門医研修カリキュラム概要

北海道大学病院は、北海道における最終砦病院として、高度で多様な麻酔管理を提供しています。年間約150件の超緊急新生児複雑先天性心奇形の手術など、手術室以外での麻酔、集中治療、ペインクリニック、救急医療を含む幅広い臨床経験を積むことができます。研修医は周術期医療における緊急事象への対応能力、医療チームのリーダーシップ、EBMに基づいた問題解決能力などを習得します。全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなどの基本手技に加え、AHA-ACLSまたはAHA-PALS修得が求められます。 研修期間中は、手術麻酔、集中治療、ペインクリニックの十分な臨床経験が必須です。

1. 北海道大学病院の概要と研修環境

北海道大学病院は、北海道を代表する高度医療を提供する基幹病院であり、従来手術適応とならなかったような極めて困難かつ多様な麻酔管理を積極的に実施している点が特徴です。具体的には、北海道唯一の脳死移植受け入れ施設として、高度な臓器移植手術における麻酔管理を担っており、近年増加している超緊急新生児複雑先天性心奇形の手術(平成25年度は約150件)にも対応しています。集中治療、ペインクリニック、緩和医療の認定施設も有しており、関連領域の研修も円滑に進められる環境が整っています。また、様々な分野に精通した専門医が多数在籍しており、質の高い指導体制が敷かれています。これらの充実した環境のもと、研修医は高度な麻酔医療を実践し、専門性を高めることができます。

2. 研修カリキュラム 手術室以外での麻酔と関連領域

本研修カリキュラムでは、手術室での麻酔にとどまらず、手術室以外での麻酔管理についても重点的に取り扱います。具体的には、術後管理、集中治療、救急医療、ペインマネジメントに関する知識と実践能力の習得を目指します。術後回復、合併症への対応、成人・小児の集中治療、救急医療における代表的な病態の評価・治療、そしてそれぞれの患者に適した蘇生法を習得します。さらに、AHA-ACLSまたはAHA-PALSプロバイダーコースの受講とプロバイダーカードの取得が必須となっています。ペインマネジメントにおいては、周術期の急性痛や神経障害性疼痛を含む慢性痛のメカニズムと治療法を理解し、実践できるレベルを目指します。これらの多様な臨床経験を通して、麻酔科専門医として必要な幅広い知識と技術を習得することができます。

3. 研修カリキュラム 経験目標と臨床実践

研修期間中には、手術麻酔、集中治療、ペインクリニックにおける十分な臨床経験の積重ねが求められます。通常の全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックに加え、所定数の特殊麻酔を自ら担当医として経験します。ただし、帝王切開手術、胸部外科手術、脳神経外科手術は一症例につき担当医一人、小児と心臓血管手術は二人までと制限が設けられています。これらの経験を通して、様々な症例に対応できる高度な臨床能力を養うとともに、責任ある医療従事者としての資質を培います。北海道大学病院の高度な医療環境を活かし、他施設では得がたい貴重な経験を積むことが可能です。

4. 研修カリキュラム 専門医に必要な資質の育成

北海道大学病院の麻酔科専門医研修カリキュラムでは、安全で質の高い周術期医療を提供できる専門医の育成を目指し、以下の4つの資質の修得を目標としています。第一に、麻酔科領域および関連領域に関する専門知識と高度な技術を習得すること。第二に、変化の激しい臨床現場において、適切な臨床的判断能力と問題解決能力を身につけること。第三に、麻酔科専門医として、臨床現場で必要とされる役割を的確に果たし、患者の命を守るためのマネジメント能力を習得すること。第四に、医の倫理を遵守し、常に患者中心の適切な態度と習慣を身につけること。これらの資質の育成を通して、社会に貢献できる高い倫理観と責任感を持った麻酔科専門医の育成を目指しています。

5. 研修カリキュラム 生涯にわたる学習と能力開発

北海道大学病院では、医学・医療の進歩に常に対応できるよう、生涯にわたる学習と自己研鑽を促す教育体制を整備しています。具体的には、EBM、統計、研究計画に関する知識の習得を支援し、学習ガイドラインに沿った研修を行います。院内外のカンファレンスや抄読会、セミナーへの積極的な参加、学術集会や学術出版物への症例報告や研究成果の発表が推奨されます。また、臨床上の疑問点に対して、指導医への質問はもちろんのこと、自ら文献や資料を用いて問題解決に取り組む姿勢を育成します。これらの取り組みを通して、常に最新の知識と技術を習得し、自身の専門性を高め続けることができるようサポートします。

II.札幌厚生病院 麻酔科研修カリキュラム概要

札幌市の中核病院である札幌厚生病院では、消化器科手術を中心とした様々な手術麻酔の経験が積めます。麻酔器・モニターの操作、気道管理(気管支鏡操作を含む)、輸液・輸血療法、脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔などの基本手技を習得し、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医育成を目指しています。 研修医は、EBMに基づいた医療を実践し、院内外のカンファレンスや学術発表にも積極的に参加することが期待されます。

1. 札幌厚生病院の研修環境と教育理念

札幌厚生病院は、病床数500床を超える札幌市の中核病院として、消化器外科手術を筆頭に、胸部外科、帝王切開、血管外科など、多岐にわたる手術に対応しています。研修医は、これらの手術を通じて様々な麻酔経験を積むことができ、麻酔の基礎理論と実践的な知識・技術を習得できる環境が整っています。 病院は安全で質の高い周術期医療を提供し、麻酔科および関連分野の診療を実践できる専門医育成を最大の目的としています。研修医は、この目標達成に向けて、麻酔の基礎から高度な技術まで、段階的に習得していくことを期待されています。 研修期間中は、指導医による丁寧な指導のもと、着実にスキルアップを目指せる体制が整っており、研修医のさらなる飛躍を支援する充実した環境が提供されています。

2. 研修カリキュラム 主要な麻酔技術と実践的訓練

札幌厚生病院の麻酔科研修カリキュラムでは、麻酔科専門医に必要な基本手技を習得することを重視しています。具体的には、麻酔器とモニター機器の操作、トラブルシューティング、生体機能の評価、様々な気道管理方法(気管支鏡操作を含む)、気道確保困難症例への対応、輸液・輸血療法、脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔などの技術を習得します。それぞれの技術に関して、解剖学的知識、適応・禁忌、手順、作用機序、合併症などを網羅的に学び、実践を通して熟練度を高めます。特に、甲状腺腫瘍や気管切開症例が多いことから、気道確保困難症例への対応能力は重点的に訓練されます。これらの実践的な訓練を通して、臨床現場で即戦力となるスキルを習得できます。

3. 研修カリキュラム 継続的な学習と能力開発

札幌厚生病院では、専門医としての成長を継続的に支援するために、生涯にわたる学習の重要性を強調しています。研修医は、院内外のカンファレンスや抄読会、セミナーなどに積極的に参加し、議論を通して専門性を深めていくことが求められます。さらに、症例報告や研究成果を学術集会や学術出版物で発表する機会が提供され、研究活動への参加も推奨されています。 臨床現場で遭遇した疑問点については、指導医に積極的に相談するだけでなく、自ら文献や資料を調査し、問題解決能力を高めるよう促されます。これらの学習機会を通して、研修医は最新の知見を習得し、常に自身の能力を高め続けるための姿勢を身につけることができます。

III.KKR札幌医療センター 斗南病院 麻酔科研修カリキュラム概要

KKR札幌医療センター(450床)と斗南病院は、札幌市において急性期医療を担う総合病院です。年間約2000件の手術麻酔と約300名の集中治療症例を経験でき、開心術や脳神経外科手術増加に伴い、周術期医療の幅広い経験が得られます。 集中治療医学会研修施設であり、末梢神経ブロックや和痛分娩にも取り組んでおり、ペインクリニックに関わる知識・経験も積むことができます。研修医は麻酔科専門医に必要な診療技術とマネジメント能力を習得し、生涯教育に励むことが求められます。

1. KKR札幌医療センターの研修環境と症例数

KKR札幌医療センターは450床を有する総合病院で、札幌市南部(豊平区、南区、清田区)の急性期医療を担っています。年間約2000件の手術麻酔と約300名の集中治療症例を経験できるため、周術期医療における幅広い経験を積むことが可能です。2013年からの外科系診療科体制刷新により、再開された開心術や脳神経外科手術も増加傾向にあり、研修医はこれらの高度な手術に携わる機会も得られます。集中治療医学会研修施設として認定されており、専門医2名が在籍し、専門医取得に必要な症例数をカウントできます。さらに、JBPOT取得医師2名によるTEE指導も受けられる体制が整っています。末梢神経ブロックや和痛分娩などにも取り組んでおり、多様な麻酔管理を経験できる環境が特徴です。臓器移植のような特殊な症例は少ないものの、周術期医療をまんべんなく経験できるため、高度な専門研修への土台を築くのに最適な施設と言えるでしょう。

2. 斗南病院の特色ある手術と麻酔管理

札幌市中心部に位置する斗南病院は、特徴的な手術の麻酔管理を数多く経験できる施設です。消化器内科では内視鏡手術が多く、全身麻酔管理下で行われる場合もあります。耳鼻科では、頭頸部手術の困難症例も他院から紹介され、年間40例以上の手術が行われています。形成外科は血管腫・血管奇形センターとして全国的に有名であり、多くの患者が手術治療のために受診しています。これらの特殊な症例や高度な手術を通して、研修医は通常の病院では得られない貴重な経験と高度な麻酔管理スキルを習得することができます。多様な症例と高度な医療技術に触れることで、専門医としての幅広い知識と実践力を身につけることが期待できます。

3. 研修カリキュラム 共通の目標と研修内容

KKR札幌医療センターと斗南病院の麻酔科研修カリキュラムは、安全で質の高い周術期医療を提供し、国民の健康と福祉の増進に貢献できる麻酔科専門医の育成を共通の目標としています。研修医は、周術期における予期せぬ緊急事象への適切な対応、医療チームリーダーとしての役割遂行、他職種との円滑な連携、そしてEBMに基づいた医療実践能力を修得します。また、生涯にわたる学習への意欲と継続的な自己研鑽を促す教育体制も整備されており、院内外のカンファレンスや抄読会への参加、学術集会や学術出版物への発表、文献・資料を用いた問題解決能力の向上などが求められます。研修医は、これらの研修を通して、高い倫理観と責任感を持った、臨床現場で活躍できる麻酔科専門医としての素養を身につけます。

IV.JCHO北海道病院 麻酔科研修カリキュラム概要

JCHO北海道病院では、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成を目指しています。研修医は、手術麻酔、集中治療、救急医療(AHA-ACLSまたはAHA-PALS修得必須)、ペイン管理などの幅広い分野を経験し、診療技術の向上を図ります。患者のプライバシー保護やインフォームドコンセントにも配慮し、EBMに基づいた医療を実践します。 生涯教育への取り組みも重視されており、学術発表なども推奨されます。

1. JCHO北海道病院の研修目標と教育理念

JCHO北海道病院の麻酔科研修カリキュラムは、安全で質の高い周術期医療を提供し、国民の健康と福祉の増進に貢献できる麻酔科専門医の育成を目標としています。研修医は、麻酔科領域と関連分野の専門知識・技術を習得し、変化の激しい臨床現場において適切な臨床的判断力と問題解決能力を養います。また、医療倫理に配慮した適切な態度と習慣を身につけることも重要視されています。 具体的には、周術期医療における様々な場面を想定し、患者の安全を第一に考えた実践的な医療を提供できる能力を育成することを目指しています。研修医は、指導医の丁寧な指導の下、責任ある医療従事者としての自覚と高い倫理観を涵養します。

2. 研修カリキュラム 診療技術の習得と基本手技

研修カリキュラムでは、日本麻酔科学会の教育ガイドラインに準拠した基本手技の習熟と臨床応用を重視しています。研修医は、手術麻酔、集中治療、ペインマネジメント、救急医療など、麻酔科診療に必要な幅広い知識と技術を習得します。特に、救急医療に関しては、代表的な病態の評価と治療、患者に合わせた蘇生法、そしてAHA-ACLSまたはAHA-PALSプロバイダーコースの受講とプロバイダーカードの取得が必須となっています。 患者とのコミュニケーション能力も重視され、適切な医療面接、インフォームドコンセントの取得、患者のプライバシー保護のための守秘義務遵守などが求められます。これらの実践的な訓練を通して、臨床現場ですぐに活躍できる能力を身につけることができます。

3. 研修カリキュラム 生涯にわたる学習と能力向上

JCHO北海道病院では、生涯にわたる学習と自己研鑽を促す教育体制が整備されています。研修医は、EBMに基づいた医療実践能力を高めるため、麻酔における研究計画と統計学の知識を習得します。院内外のカンファレンスや抄読会、セミナーへの積極的な参加、学術集会や学術出版物への症例報告や研究成果の発表が推奨され、研究活動への積極的な参加が期待されます。 また、臨床現場で直面する疑問点に対しては、指導医への相談はもちろんのこと、自ら文献や資料を調査し、問題解決能力を高めるよう促されます。これらの継続的な学習を通して、専門性を高め、常に最新の医療を提供できる能力を備えた麻酔科専門医を目指します。

V.母恋天使病院 麻酔科研修カリキュラム概要

100年以上の歴史を持つ母恋天使病院は、札幌東区の中核総合病院として年間約1700件の手術の麻酔管理を行っています。帝王切開や新生児手術も多く、周術期緊急手術への対応能力も養うことができます。研修医は、幅広い手術経験を通して手術麻酔のスキルを向上させ、ペイン管理(和痛分娩を含む)についても学ぶことができます。 麻酔科専門医としての診療技術とマネジメント能力の向上、そして生涯教育への積極的な姿勢が求められます。

1. 母恋天使病院の概要と研修環境

母恋天使病院は、札幌東区の中核総合病院として100年以上の歴史を持つ、地域に貢献する医療機関です。地域周産期母子医療センターにも指定されており、新生児から高齢者まで幅広い年齢層の患者を対象に、年間約1700件の手術の麻酔管理を行っています。外科、乳腺外科、小児外科、産婦人科、整形外科、耳鼻科、眼科など、様々な診療科の手術に対応しており、帝王切開や新生児手術も多く、周術期緊急手術への対応能力を磨くことができます。幅広い年齢層と診療科の症例を経験することで、多様な臨床状況に対応できる実践的なスキルを習得できます。また、研修医は、経験豊富な指導医のもとで、質の高い研修を受け、専門医としての能力を向上させることができます。

2. 研修カリキュラム 周術期医療とペインマネジメント

本研修カリキュラムでは、安全で質の高い周術期医療を提供できる能力の育成に重点を置いています。研修医は、術後管理、集中治療、救急医療、ペインマネジメントに関する包括的な知識と実践能力を習得します。具体的には、術後回復の評価、合併症への対応、成人・小児の集中治療、救急医療における代表的な病態の診断と治療、そして患者に合わせた適切な蘇生法の習得が求められます。ペインマネジメントにおいては、周術期における急性痛だけでなく、神経障害性疼痛などの慢性痛のメカニズムと治療法、さらには和痛分娩に関する知識と管理能力も習得します。これらの研修を通して、麻酔科専門医として必要とされる幅広い知識と高度な臨床能力を身につけることができます。

3. 研修カリキュラム 継続的な学習と能力開発

母恋天使病院では、医療・医学の進歩に常に対応できるよう、生涯にわたる学習を重視した教育体制が整っています。研修医は、院内外のカンファレンスや抄読会、セミナーなどに積極的に参加し、議論を通して専門性を深めていくことが期待されます。さらに、症例報告や研究成果を学術集会や学術出版物で発表する機会が提供され、研究活動への積極的な参加が推奨されます。臨床で疑問に感じた点については、指導医に相談するだけでなく、自ら文献や資料を調査し、問題解決能力を高めるよう促されます。これらの継続的な学習を通して、常に最新の知識と技術を習得し、自身の専門性を高め続けることができる環境が提供されます。

VI.札幌徳洲会病院 麻酔科研修カリキュラム概要

札幌徳洲会病院では、安全で安心な周術期医療を提供できる麻酔科専門医を育成しています。研修医は手術麻酔、集中治療、ペインクリニックにおいて十分な臨床経験を積み、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなどの基本手技を習得します。 予期せぬ緊急事象への対応能力、医療チームリーダーシップ、EBMに基づいた問題解決能力、そして生涯教育への継続的な取り組みが重要視されます。

1. 札幌徳洲会病院の研修目標と教育理念

札幌徳洲会病院の麻酔科研修カリキュラムは、安全で安心な周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成を目指しています。国民のニーズに応える質の高い医療を提供できる人材育成を目標とし、研修医は麻酔科領域とその関連分野における専門知識と技術を習得します。 研修では、周術期における予期せぬ緊急事態への対応能力、迅速かつ的確な臨床的判断力、そして問題解決能力を育成することに重点が置かれています。さらに、医療チームの一員として、他科の医師や他職種と円滑に連携し、チームを統率する能力も身につけます。これらの能力をバランスよく育成することで、将来、臨床現場でリーダーシップを発揮できる人材育成を目指しています。

2. 研修カリキュラム 手術麻酔と関連領域の臨床経験

研修医は、手術麻酔、集中治療、ペインクリニックにおいて十分な臨床経験を積みます。具体的には、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックといった基本的な麻酔技術に加え、より高度な特殊麻酔の経験も積みます。帝王切開手術や胸部外科手術は一症例につき担当医一人、小児の場合は二人までと、症例数に制限が設けられている場合もあります。 これらの臨床経験を通して、様々な手術や疾患に対応できる幅広い知識と技術を習得します。また、研修医は、初期研修医や他の医師、コメディカルスタッフ、実習生などに対して、適切な態度で指導を行い、教育能力の向上も目指します。

3. 研修カリキュラム 生涯にわたる学習と自己研鑽

札幌徳洲会病院では、医療・医学の進歩に常に対応できるよう、生涯にわたる学習と自己研鑽を重視しています。研修医は、EBM(エビデンスに基づく医療)の考え方を理解し、統計学や研究計画に関する知識を習得します。院内外のカンファレンスや抄読会、セミナーへの積極的な参加、そして学術集会や学術出版物への症例報告や研究成果の発表などが推奨されます。 臨床現場で直面する疑問点に対しては、指導医に相談するだけでなく、自ら文献や資料を用いて解決策を探求する能力を養います。これらの継続的な学習を通して、常に最新の知見を習得し、自身の専門性を高め続けることができるようサポートします。

VII.心臓血管センター北海道大野病院 麻酔科研修カリキュラム概要

心臓血管センター北海道大野病院では、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成に力を入れています。研修医は、手術麻酔、集中治療、ペイン管理、救急医療などの分野において、質の高い医療を提供できるよう、専門知識と技術を習得します。 院内外のカンファレンスへの参加や学術発表を通して、生涯教育に積極的に取り組むことが求められます。

1. 心臓血管センター北海道大野病院の研修目標

心臓血管センター北海道大野病院の麻酔科研修カリキュラムは、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成を目的としています。国民の健康と福祉の増進に貢献できる人材育成を目指し、研修医は麻酔科領域、および関連分野の専門知識と高度な技術を習得します。 研修では、刻々と変化する臨床現場に対応できるよう、適切な臨床的判断能力と問題解決能力を養います。また、医療倫理を常に意識し、患者や医療関係者への適切な態度と習慣を身につけることも重視しています。これらの能力を総合的に向上させることで、将来、臨床現場で活躍できる、責任感と高い倫理観を備えた麻酔科専門医の育成を目指しています。

2. 研修カリキュラム 専門知識 技術の習得と臨床経験

研修カリキュラムでは、麻酔科専門医として必要な専門知識と技術を習得するための教育プログラムが用意されています。研修医は、手術麻酔、集中治療、ペインマネジメント、救急医療など、幅広い分野の知識と実践的なスキルを習得します。 具体的な研修内容は、各分野における最新の医療技術や治療法を学び、実践を通して臨床経験を積むことを重視しています。研修医は、指導医の丁寧な指導のもと、安全で質の高い医療を提供できるよう、着実に技術と知識を習得していきます。また、院内外のカンファレンスや抄読会への積極的な参加、そして学術集会や学術出版物への発表を通して、継続的な学習と自己研鑽にも励みます。

3. 研修カリキュラム 問題解決能力と生涯学習への取り組み

研修カリキュラムでは、問題解決能力の育成にも力を入れています。研修医は、臨床現場で遭遇する様々な問題に対して、指導医の助言を受けながら、自ら文献や資料を調べ、解決策を模索する能力を養います。 また、生涯にわたる学習の重要性を認識し、常に最新の医療情報を収集・分析し、自身の知識・技術のアップデートを継続的に行う姿勢を育成します。そのため、院内外のカンファレンスやセミナーへの積極的な参加、そして学術発表への挑戦が推奨されています。これらの継続的な学習を通して、高度な専門知識と実践能力を備え、常に成長を続ける麻酔科専門医の育成を目指しています。

VIII.京都市立病院 麻酔科研修カリキュラム概要

京都市立病院は、年間5000件を超える手術症例を擁する京都市内の中核病院です。主要な外科系診療科が揃い、ダ・ヴィンチ手術も数多く実施されているため、バランスの取れた手術麻酔研修が可能です。超音波ガイド下末梢神経ブロックなども積極的に行われており、麻酔科専門医に必要な診療技術とマネジメント能力を習得できます。

1. 京都市立病院の研修環境と症例数

京都市立病院は、京都市の中核病院として年間5000件を超える手術症例を有しています。主要な外科系診療科が揃っており、特にダ・ヴィンチ手術も数多く行われているため、研修医はバランス良く、多彩な症例の麻酔経験を積むことができます。 これは、様々な手術手技や患者背景を経験できることを意味し、幅広い臨床経験を積む上で非常に有利な環境です。さらに、超音波ガイド下末梢神経ブロックの施行も定着しており、麻酔科医として高度な技術を習得するための十分な機会が提供されています。これらの充実した研修環境により、研修医は麻酔科専門医として必要な臨床スキルを総合的に向上させることができます。

2. 研修カリキュラム 専門医に必要なマネジメント能力

京都市立病院の麻酔科研修カリキュラムでは、麻酔科専門医として臨床現場で必要となるマネジメント能力の育成に重点が置かれています。研修医は、周術期における予期せぬ緊急事態に対して、適切に対処できる技術と判断力を身につけます。これは、迅速な状況判断と適切な処置を行う能力を意味し、患者の生命を守る上で不可欠なスキルです。 さらに、医療チームのリーダーとして、他科の医師や他職種と連携し、周術期の刻々と変化する状況に柔軟に対応できる能力を養います。これは、チーム医療における円滑なコミュニケーションと協調性を要する高度なスキルであり、質の高い医療提供に大きく貢献します。これらのマネジメント能力を習得することで、研修医は将来、責任ある立場を担うことができるようになります。