国民年金記録の訂正が必要な事例

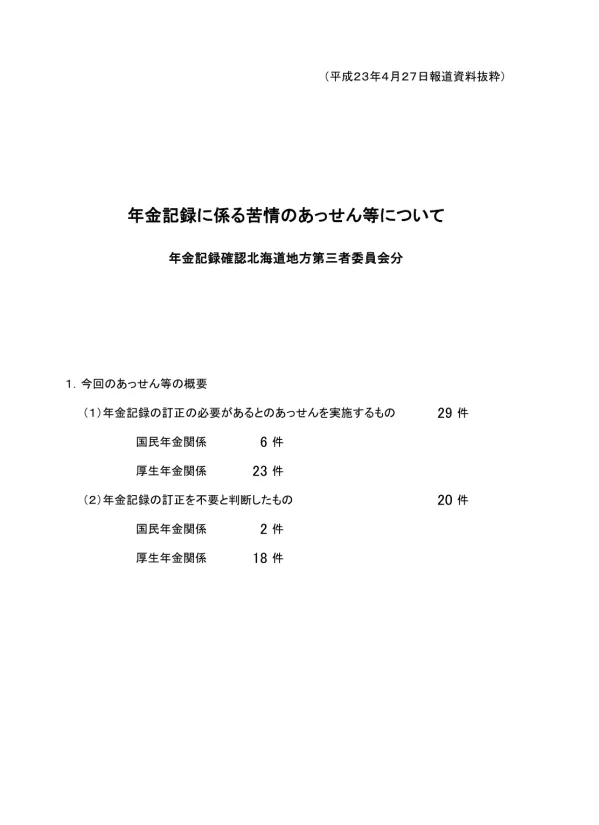

文書情報

| 言語 | Japanese |

| ページ数 | 75 |

| フォーマット | |

| サイズ | 741.88 KB |

概要

I.雇用保険の被保険者資格について

申立人の雇用保険の被保険者資格は、雇用保険の被保険者記録、申立人が所持していたB社に係る「経歴書」及び同社D支店から提出された「人事異動の写し」により、申立期間においてA社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。

1. 雇用保険の被保険者資格

申立期間中に事業主から支給された給与から、雇用保険料が控除されていたことを認める記録を確認できないため、申立期間における雇用保険の被保険者資格は認められない。

II.標準報酬月額の決定の根拠

年金記録確認第三者委員会が行う標準報酬月額の認定については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び実際に支給されていたと認められる報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を標準報酬月額として認定することとなる。

1. 標準報酬月額の認定の根拠

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額が改訂もしくは決定され、これに基づいて記録が訂正、保険給付が行われる。標準報酬月額の認定は、事業主が源泉控除していた厚生年金保険料額と、申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内で行われ、これらの標準報酬月額の低い方が認定される。

2. 申立人の標準報酬月額の相違

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額が改訂もしくは決定され、これに基づいて記録が訂正、保険給付が行われる。標準報酬月額の認定は、事業主が源泉控除していた厚生年金保険料額と、申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内で行われ、これらの標準報酬月額の低い方が認定される。

III.標準報酬月額の訂正

申立期間①の標準報酬月額については、給与明細書に記載された厚生年金保険料控除額から20万円とすることが妥当である。 また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人の主張する報酬月額に基づいて算定された額が資格取得時の標準報酬月額より1等級下がっているものであること、証言により同時期に他の支店から異動した者が同様の状況に陥っていること、C社に係る厚生年金保険被保険者原票に不備はなく、記録が訂正された形跡もないことから、申立人の主張を認めることはできない。

1.標準報酬月額の訂正

事業主が源泉徴収していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額に基づく標準報酬月額の範囲内である。申立人が主張する標準報酬月額が正しければ訂正の対象となる可能性がある。

2.記録訂正

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、記録の訂正を行う。

3.保険料納付の履行

事業主が厚生年金保険料を納付したか否か不明な場合は、第三者委員会は年金記録の訂正等を行う。

4.勤務実態の調査

申立人の勤務実態が認められても、記録訂正の要件を満たさないため、記録訂正は行われない。

IV.申立人の記録管理が適切に行われていなかった状況

申立人の国民年金強制加入資格を厚生年金第4種被保険者の資格に切り替え、未加入期間に変更したこと、納付済みであった保険料を還付している記録となっていたが、申立人が厚生年金保険の受給資格を有しているため厚生年金第4種被保険者となり得ないことが判明し、平成21年8月10日付で国民年金未加入期間となっていた昭和59年3月から61年3月までを任意加入期間に、61年4月から平成2年2月までを強制加入期間にそれぞれ変更し、昭和59年3月から同年6月までの期間は保険料の納付済期間として記録訂正されていることがオンライン記録により確認できることから、申立人の記録管理が適切に行われていなかった状況が見受けられる。

申立人の記録管理が適切に行われていなかった状況

申立人の申立期間に係る国民年金保険料の未加入期間に変更し、納付済みであった59 年3月から同年6月までの国民年金保険料を還付している記録となっていたが、オンライン記録により申立人が厚生年金保険の受給資格を有しているため厚生年金第4種被保険者となり得ないことが判明し、平成 21 年8月 10 日付けで国民年金未加入期間となっていた昭和 59 年3月から 61 年3月までを任意加入期間に、61 年4月 から平成2年2月までを強制加入期間にそれぞれ変更し、昭和 59 年3月から 同年6月までの期間は保険料の納付済期間として記録訂正されていることが 確認できることから、申立人の記録管理が適切に行われていなかった状況が見受けられる。

V.国民年金保険料の未納については納得できない

申立人が所持する昭和59年分及び60年分確定申告書(控)の社会保険料控除額欄には、申立期間の国民年金保険料相当額の記載が確認できず、59年3月の資格取得が60年1月28日に取り消され、それまで納付された保険料が還付されており、資格喪失された期間には納付書が発行されなかったものと考えられるため、59年7月から61年3月までの保険料については、納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。

1.国民年金保険料の未納

申立人は申立期間の国民年金保険料が未納であることに納得できないという。 ただし、申立書類や他の証拠書類には、申立期間の国民年金保険料支払いを示す記録が認められないこと、周辺状況からも保険料支払いの事実が伺えないことなどから、国民年金保険料の未納は正当であると判断される。

VI.申立期間の保険料納付については事業主により確認できなかった

事業主は、厚生年金保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が厚生年金保険被保険者資格喪失日を昭和49年9月1日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年8月31日と誤って記録したとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、申立期間は、出向していたA社からB社C支店へ戻った時期なので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしいという申立人の主張を認めることはできない。

1. 申立期間の国民年金保険料納付については事業主により確認できなかった

オンライン記録により、申立人は昭和59年3月から同年6月までの期間に国民年金を納付した記録があることが確認されている。しかし、事業主側では申立期間の国民年金保険料を納付したとの記録はなく、周辺事情からも納付していたことを裏付けるような証拠は見つからなかった。

VII.脱退手当金の支給

申立期間①及び②に係るA社の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、それぞれ脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間①及び②の脱退手当金は、法定支給額と一致している上、同社における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から約6か月後の昭和42年10月20日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。

脱退手当金の支給

申立人が申立期間に勤務していた各事業所における健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録および年金記録記載内容等の調査・検証結果から、申立期間における脱退手当金の支給について適法かつ正当であると認められる。また、記録管理に不備や誤りは見受けられなかった。ただし、申立人が主張する給与額や控除されていた厚生年金保険料額を裏付ける資料の提出がなく、給与からの厚生年金保険料控除を認めることはできなかった。