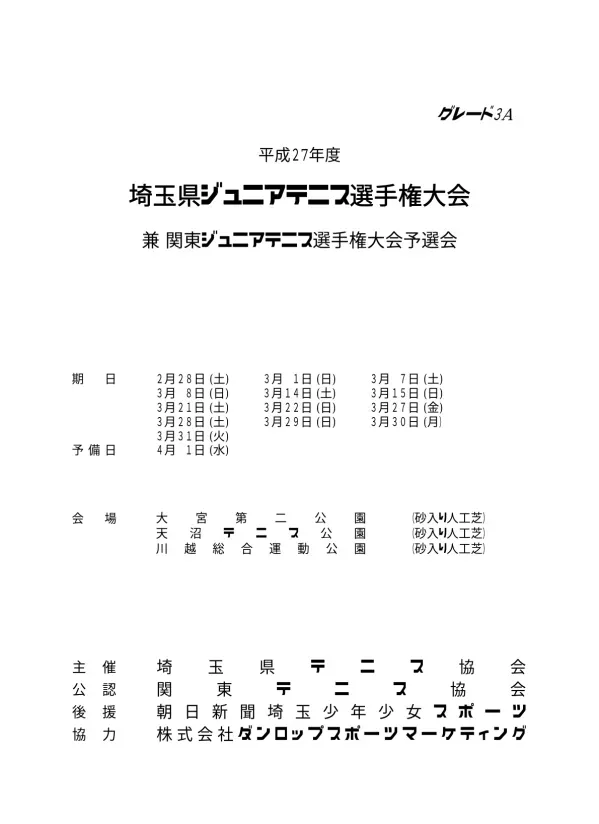

埼玉ジュニアテニス選手権大会

文書情報

| 著者 | 関東テニス協会 |

| 場所 | 埼玉県 |

| 文書タイプ | 大会要項 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.15 MB |

概要

I.服装規定と試合球

関東ジュニアテニス選手権では、服装に制限があります。詳細は「JTAテニスルールブック2014」P87〜89を参照ください。テニスウェア着用が必須で、Tシャツ、ランニングシャツ、ランニングパンツ、ジーンズなどは不可です。試合球はスリクソン(ダンロップ)2球を使用し、本戦ではボールチェンジを行います。12歳以下・14歳以下はファイナルセット、16歳以下・18歳以下は各セットでボールチェンジです。

1. 服装規定

関東ジュニアテニス選手権では、選手は適切なテニスウェアを着用することが義務付けられています。具体的には、テニス用ではないTシャツ、ランニングシャツ、ランニングパンツ、ジーンズ、その他不適切なウェアは、ウォームアップを含む全ての時間帯で着用が禁止されています。服装に関するより詳細な規定は、JTAテニスルールブック2014の87ページから89ページに記載されており、選手は各自で確認する必要があります。ロゴの大きさや個数についても制限があるため、ルールブックをよく読んで、適切な服装で大会に参加することが重要です。適切な服装で参加することで、選手自身の快適性を高め、競技への集中力を維持することに繋がります。また、公平な競技環境を維持するためにも、服装規定の遵守が求められています。本大会では、規定に反する服装をした選手は出場停止となる可能性もあるため、注意が必要です。事前にJTAテニスルールブック2014を確認し、不明な点があれば大会関係者へ問い合わせるなど、万全の準備をして大会に参加しましょう。

2. 大会使用球とボールチェンジ

本大会では、スリクソン(ダンロップ)のテニスボールを2球使用します。ボールチェンジの頻度は年齢別に異なります。本戦において、12歳以下と14歳以下の選手はファイナルセットのみボールチェンジが行われます。一方、16歳以下と18歳以下の選手は各セットごとにボールチェンジが行われます。これは、より公平で質の高い試合を行うための重要な措置です。ボールの劣化によって試合の展開が大きく変わる可能性があるため、年齢に応じたボールチェンジの頻度を設定することで、すべての選手に同じ条件で試合に臨む機会を提供することを目的としています。常に新しいボールを使用することで、選手のパフォーマンスを最大限に発揮できる環境を整備し、よりエキサイティングな試合展開を期待できます。ボールの状態は、試合の質に大きく影響を与える要素の一つであるため、本大会ではこの点に十分に配慮した運営体制を整えています。

II.試合方法とアンパイア

予選は全試合1セットマッチ(6-6タイブレイク)、本戦は全試合3セットマッチ(各セット6-6タイブレイク、ノーアドバンテージ方式)、順位決定戦は全試合8ゲームズプロセット(8-8タイブレイク、ノーアドバンテージ方式)です。審判は県審判員によるソロチェアアンパイア(SCU)方式です。埼玉県推薦枠による関東ジュニア選手権出場のための順位決定戦のラウンドは種目によって異なります。

1. 予選の試合方法

関東ジュニアテニス選手権の予選は、全試合1セットマッチで行われます。1セットマッチは通常、先に6ゲームを取った方が勝利となりますが、スコアが6-6になった場合は、タイブレークが行われます。タイブレークは、先に7ポイントを獲得し、2ポイント差をつけた方が勝利となります。この方式により、予選の試合は短時間で効率的に行われ、多くの選手が参加できるようになっています。予選ラウンドは、選手の実力を測り、本戦への進出者を決定するための重要なステップです。各試合は、選手たちの真剣勝負が繰り広げられ、勝利への執念が感じられる、白熱した展開が期待されます。予選を勝ち抜いた選手たちは、本戦へと駒を進め、更なる高みを目指して戦います。タイブレーク導入により、試合時間と公平性を両立させる工夫がなされています。

2. 本戦と順位決定戦の試合方法

本戦は全試合3セットマッチで行われます。各セットは6ゲーム先取で、6-6になった場合はタイブレーク(7ポイント先取、2ポイント差)となります。本戦では、ノーアドバンテージ方式を採用しています。これは、デュース(40-40)になった場合に、次のポイントで直接勝敗が決まる方式です。この方式により、試合時間が短縮され、多くの試合をスムーズに進めることができます。本戦は予選を勝ち抜いた選手たちがしのぎを削る、大会のハイライトと言える重要なステージです。各試合は、選手たちの高度な技術と戦略、そして精神力といった多くの要素が絡み合い、白熱した展開が期待されます。一方、順位決定戦は全試合8ゲームズプロセットで行われます。8ゲームズプロセットも8-8になった場合はタイブレーク(7ポイント先取、2ポイント差)となり、ノーアドバンテージ方式が採用されます。順位決定戦は関東ジュニア選手権への埼玉県推薦枠に関連して、種目ごとに実施されるラウンドが異なります。

3. 審判方法

本戦と順位決定戦において、審判は県審判員によるソロチェアアンパイア(SCU)方式で行われます。SCU方式とは、1人の審判員が椅子に座って試合全体を管理する方式です。この方式は、公平性を高め、試合の流れをスムーズに進めるのに有効な方法とされています。ソロチェアアンパイアは、試合全体の状況を把握し、正確なジャッジメントを行うことが求められます。彼らの正確なジャッジメントが、選手たちの真剣勝負を支え、フェアな競技環境を維持するために不可欠です。ソロチェアアンパイアは、経験豊富な審判員によって務められ、試合の円滑な進行と公平性の確保に貢献しています。ただし、悪天候などのやむを得ない事情により、審判方法が変更になる可能性があることも留意すべきです。

III.試合前練習と受付

試合前の練習時間は3分以内です。ジュニアプレーヤーズ登録証の提示が必要です。各種目初日にはプレマッチミーティングが開催されます。受付は試合ができる服装で、指定時刻までに本人が本部へ出席届を提出する必要があります。ダブルスは2人揃って提出が必要です。指定時刻を過ぎると失格となります。

1. 試合前練習時間

関東ジュニアテニス選手権では、すべての試合において、試合前の練習時間は厳守事項として3分以内と定められています。時間厳守は、大会全体のスケジュール管理、スムーズな試合進行、そして選手のコンディション管理にとって非常に重要です。3分という短い時間の中で、選手はウォーミングアップを行い、試合に臨む準備を整える必要があります。練習時間超過は、他の選手の試合開始時間に影響を与える可能性があるため、厳格な時間管理が求められます。時間管理能力の向上も、競技力向上の一環として重要視されているため、選手は練習時間についても真剣に取り組む必要があります。選手は、試合開始時刻までに十分な準備を済ませ、時間通りにコートに臨むことを心掛けなければなりません。時間管理能力の向上は、競技生活においても非常に重要な要素です。

2. ジュニアプレーヤーズ登録証の提示

試合に参加するすべての選手は、ジュニアプレーヤーズ登録証の提示が義務付けられています。これは、選手の身分確認と、大会における選手の登録状況を確認するために行われています。ジュニアプレーヤーズ登録証は、選手が公式に登録されていることを証明する重要な書類であり、大会への参加資格を有することを示すものです。登録証の提示がない場合は、試合への参加が認められない可能性があります。選手は、試合当日、ジュニアプレーヤーズ登録証を必ず持参し、大会関係者からの提示を求められた際には速やかに提示する必要があります。登録証を紛失した場合は、速やかに大会事務局に連絡し、再発行の手続きを行う必要があります。登録証の管理は、選手自身の責任において行われます。

3. プレマッチミーティング

各種目初日、受付終了後にはプレマッチミーティングが開催されます。これは、大会運営に関する重要な説明や注意事項、そして参加選手同士の交流を目的としたものです。プレマッチミーティングへの参加は、出場選手全員にとって義務付けられています。大会に関する重要な情報や注意事項が説明される場であるため、選手は必ず参加する必要があります。ミーティングでは、試合規則の確認や、当日の天候やコート状況、その他の重要な情報が伝えられます。また、選手同士の交流を通して、競技精神の高揚や親睦を深める機会にもなります。ミーティングで得た情報や注意事項を十分に理解し、大会を円滑に進めるために、選手は積極的に参加し、積極的に質問する姿勢が求められます。

4. 受付手続き

選手は、試合のできる服装で、指定時刻までに本部へ出席届を提出する必要があります。ダブルスに出場する選手は、2人揃って出席届を提出する必要があります。指定時刻までに本部へ出席届を提出しない場合は、失格となります。これは、大会のスケジュール管理と円滑な運営のため、非常に重要な手続きです。選手は、事前に会場と種目別に異なる指定時刻を確認し、時間厳守で受付を済ませる必要があります。受付は、選手が大会に参加する意思表示を行う最初のステップです。選手は、指定された時間までに受付を済ませ、大会への参加を正式に表明する必要があります。受付で必要な手続きや書類については、事前に大会事務局から送られる案内を確認する必要があります。受付手続きをスムーズに進めるために、選手は必要な情報を事前に確認し、準備万端で臨むことが重要です。同位者がいる場合、ランキング順で優先順位を決定します。

IV.予選通過とラッキールーザー

予選通過者の本戦ドロー位置は公開抽選で行われます。ラッキールーザーは予選最終ラウンド敗者からランキング保持者を優先し、抽選で決定します。ラッキールーザー選手は本戦初回戦の集合時間15分前までに本部でサインをする必要があります。

1. 予選通過者の本戦ドロー

予選を勝ち抜いた選手の、本戦における対戦相手(ドロー)は、各種目の予選終了後に各会場の本部で公開抽選によって決定されます。この抽選は、本部役員によって行われ、すべての選手に公平な機会が与えられるよう厳正に行われます。抽選の結果は、各会場の本部で公開され、参加選手は自分の対戦相手を確認することができます。公開抽選を行うことで、透明性を確保し、不正や疑念が生じるのを防ぎます。この公開抽選は、大会の公平性と信頼性を維持するための重要なプロセスです。選手たちは、抽選結果を元に、次の対戦に向けて準備を進めることになります。本戦での対戦相手は、公開抽選によってランダムに決定されるため、選手の戦力やランキングに関係なく、すべての選手が優勝の可能性を持っています。このシステムは、大会をよりエキサイティングで、予測不能なものにしています。

2. ラッキールーザー制度

予選最終ラウンドで敗退した選手の中から、ラッキールーザーが選出されます。ラッキールーザーの選出は、まず予選最終ラウンド敗者の中でランキング保持者を優先します。そして、ランキング保持者の中から、抽選によって順位が決定され、本戦への出場枠が与えられます。このラッキールーザー制度は、予選で惜しくも敗退した選手にも、本戦出場権を得るチャンスを与えるためのものです。ランキングを考慮することで、実力のある選手に優先的に出場機会が与えられるように配慮されています。しかし、ランキングが同じ場合は抽選となるため、運の要素も含まれます。ラッキールーザーに選ばれた選手は、該当する種目の本戦初回戦の集合時間15分前までに本部でサインをする必要があります。本戦初回戦に欠員が生じた場合、サインをしたラッキールーザーの選手の中から、優先順位に従って出場選手が補充されます。この制度により、選手間の競争が促進され、より多くの選手が大会に参加する機会が得られます。

V.その他注意事項

大会規則は原則として「JTAテニスルールブック2014」に準じ、関東ジュニアトーナメントペナルティ規定を採用します。ドロー作成後のシード選手の欠場による変更は本戦初日8日前までです。欠場する場合はFAXで欠場届を提出してください。公園内でのボール・ラケット使用練習は禁止です。会場事務所への電話連絡も禁止です。ゴミは各自持ち帰りください。補欠選出のための決定戦は行わず、同位者はランキング順とします。

1. JTAルールブックとペナルティ規定

本大会のその他の規則は、原則として『JTAテニスルールブック2014』に準拠します。ただし、本大会では、関東ジュニアトーナメントペナルティ規定を採用している点に注意が必要です。これは、JTAの一般的なルールに加えて、関東地区特有のペナルティ規定が適用されることを意味します。選手は、JTAルールブックだけでなく、関東ジュニアトーナメントペナルティ規定の内容も理解し、遵守する必要があります。両方の規定を理解することで、不正行為や違反行為によるペナルティを回避し、スムーズに大会に参加することができます。ペナルティ規定の内容は、大会事務局から配布される資料や大会ウェブサイトで確認できます。不明な点があれば、大会関係者へ質問するなどして、事前に確認しておくことを強く推奨します。ルールブックとペナルティ規定の両方を理解することで、フェアプレーを意識した競技活動を送ることができ、より充実した大会参加となるでしょう。

2. ジュニアランキングと欠場届

本大会の組み合わせは、平成27年1月28日発行の関東テニス協会ジュニアランキングを参考に作成されています。このランキングは、選手たちの選抜やシード選手決定において重要な役割を果たしています。選手は、自分のランキングを確認し、自分の試合日程や対戦相手を把握する必要があります。ランキングに基づいてシード選手が決定されますが、ドロー作成後にシード選手が欠場した場合、本戦初日8日前まではドローの変更が行われます。ただし、それ以降の欠場はドロー変更の対象外となります。これは、大会運営の効率性と公平性を考慮した措置です。欠場する場合は、FAXで所定の欠場届を提出する必要があります。欠場届の提出方法は、大会事務局から事前に案内される資料で確認できます。所定の様式を用いて正確に提出することが重要であり、提出期限を守ることが求められます。事前に連絡することで、大会運営側も適切な対応を取ることができ、大会全体の円滑な運営に貢献できます。

3. 会場内での注意事項

会場となる公園内では、通路や駐車場を含め、ボールやラケットを使用した練習は一切禁止されています。これは、公園を利用する他の来園者への配慮、そして安全確保のためです。ボールやラケットの使用は、予期せぬ事故につながる可能性があるため、厳しく禁止されています。練習は、指定された練習場で行う必要があります。指定された練習場以外での練習は、他の利用者への迷惑行為となる可能性があるため、厳しく制限されています。また、各大会会場の事務所への電話連絡も禁止されています。事務所への電話連絡は、大会運営に支障をきたす可能性があるため、連絡事項は所定の方法で行う必要があります。不明な点については、大会関係者へ直接問い合わせるか、大会ウェブサイトで情報を参照するなど、適切な方法で確認を行うべきです。さらに、各会場のゴミは各自で持ち帰るよう指示されています。これは、会場の美化と環境保全のため、参加者全員が責任を持って行うべき重要な事項です。