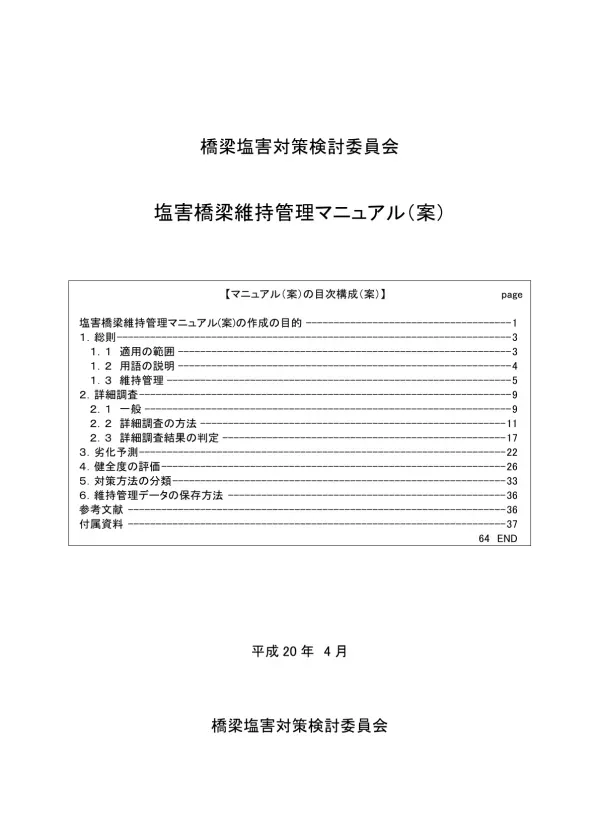

塩害橋梁維持管理マニュアル

文書情報

| 著者 | 橋梁塩害対策検討委員会 |

| 学校 | 国土交通省 |

| 専攻 | 土木工学 |

| 場所 | 日本 |

| 文書タイプ | マニュアル |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 2.26 MB |

概要

I.橋梁塩害対策検討委員会と維持管理マニュアル

平成16年度、国土交通省は全国的な問題であるコンクリート構造物の塩害、特に橋梁への影響に対処するため、「橋梁塩害対策検討委員会」(学識経験者10名、オブザーバー11名)を設置しました。4年間の審議を経て、「塩害橋梁維持管理マニュアル」を策定。北陸地域の先駆的な塩害対策の知見が大きく貢献しました。高田河川国道事務所も独自の「高田河川国道事務所管内塩害橋梁維持管理マニュアル」を平成16年度に制定しており、これは平成12年度から行われた調査結果を基に作成されました。

1. 全国的な橋梁塩害問題の深刻化と対策委員会の設置

日本の沿岸地域では、海水からの飛来塩分によるコンクリート構造物の塩害が深刻な全国的な問題となっています。この塩害は、特に道路橋などのコンクリート構造物に大きな被害をもたらし、構造物の耐久性低下や安全性の確保に大きな課題となっています。そこで、国土交通省は、北陸地域における先駆的な塩害対策の知見を基に、全国の道路橋を対象とした対策に乗り出しました。平成16年度には、「橋梁塩害対策検討委員会」が設置され、学識経験者10名とオブザーバー11名からなる委員会が、4年間の審議期間を経て、塩害橋梁維持管理マニュアルの策定を行いました。このマニュアルは、塩害による橋梁の劣化を抑制し、安全で長寿命な橋梁の維持管理に貢献することを目的としています。 塩害対策の必要性は、コンクリート構造物の早期劣化、ひび割れ、剥離、漏水といった問題を解決するために、幅広い知見と長期的な調査研究が不可欠であるという認識から生まれたものです。 この委員会の活動は、単なるマニュアル作成にとどまらず、日本の橋梁維持管理における新たな基準を確立する上で重要な役割を果たしました。

2. 北陸整備局と高田河川国道事務所における先進的な塩害対策

北陸整備局は、国道8号の橋梁を対象とした塩害対策検討委員会を平成12年度に設置し、長年にわたる調査研究を実施してきました。この委員会は、学識経験者8名で構成され、20年以上に及ぶ塩害対策に関する調査結果を基に、様々な検討を重ねました。その成果として、平成16年度には「高田河川国道事務所管内塩害橋梁維持管理マニュアル」が制定されました。このマニュアルは、北陸地域の具体的な状況を踏まえた塩害対策の指針として、全国的な塩害対策にも重要な示唆を与えています。 既存のコンクリート橋の維持管理においては、国土交通省道路局の「橋梁定期点検要領」に基づく定期点検が実施されてきましたが、塩害環境下の橋梁に対しては、より詳細な調査と、塩害特有の特性を考慮した補修・補強対策が必要となるケースが多いことが認識されています。この点に着目し、定期点検要領を補足する形で、より具体的な対策検討の考え方を示したマニュアルが作成されました。これは、塩害対策におけるより精緻な対応を可能にするための重要なステップです。

3. 塩害橋梁維持管理マニュアル 案 策定の目的と背景

従来、コンクリート構造物はメンテナンスフリーで半永久的に使用できるものと考えられていましたが、近年、塩害やアルカリ骨材反応、中性化などにより、比較的早期に劣化が進むケースが増えています。特に沿岸地域では、海水からの飛来塩分がコンクリート内部に浸透し、内部の鋼材を錆びさせる塩害損傷が多く見られます。中には、内部鋼材が破断し安全性が懸念される橋梁もあり、緊急的な補修・補強対策が求められています。 各機関では塩害等の早期劣化メカニズムの解明が進められており、道路橋示方書等の技術関連指針では、長期的な供用期間中の安全性を確保するための材料、設計、施工面での配慮が示されています。しかし、塩害による損傷の進行状況に関する継続的・客観的なデータは不足しており、損傷の発生から進行までのメカニズムや対策工法の有効性については、更なる解明が必要です。 そのため、本マニュアルでは、調査・点検結果、補修・補強効果などの定量的なデータや最新の知見を反映することで、より効果的な塩害対策を推進することを目的としています。

II.塩害によるコンクリート橋の劣化メカニズムと損傷

海水の飛来塩分はコンクリート内部に浸透し、鉄筋腐食を引き起こし、かぶりコンクリートのはく落などの塩害損傷を発生させます。これはコンクリート橋の早期劣化、ひび割れ、剥離、漏水などの問題につながります。塩害による損傷は進行が速く、安全性を脅かすため、早期発見と適切な補修・補強が不可欠です。 劣化予測のためには、塩化物イオンの拡散予測と中性化の進行予測が重要となります。 損傷原因特定のため、定期点検で判定区分がB、C、Sと判定された橋梁について、塩害によるものか否かを詳細に調査する必要があります。

1. 海水飛来塩分によるコンクリート橋の劣化メカニズム

沿岸地域のコンクリート橋は、海水から飛来する塩分によって深刻な被害を受けています。塩分はコンクリート内部に浸透し、鉄筋を腐食させます。この鉄筋腐食は、コンクリートのかぶり部分の剥落(かぶりコンクリートのはく落)やひび割れ、漏水などの損傷を引き起こし、橋梁の耐久性を著しく低下させます。 特に、塩害による損傷は進行が速いため、早期発見と適切な対策が不可欠です。 塩害の進行メカニズムは、塩化物イオンのコンクリート内部への浸透速度、鉄筋のかぶり厚さ、コンクリートの品質、環境条件(気温、湿度、凍結融解回数など)など、複数の要因に影響を受けます。これらの要因を総合的に分析し、劣化の進行を予測することが、効果的な維持管理を行う上で重要になります。長期間の安全性を確保するためには、材料、設計、施工段階から塩害対策を考慮する必要があります。

2. 塩害損傷の具体的な症状と判定基準

塩害によるコンクリート橋の損傷は、様々な症状として現れます。ひび割れ、コンクリートの剥離、鉄筋の露出、漏水、遊離石灰の発生、コンクリートの浮き上がりなどが代表的なものです。これらの損傷は、橋梁の定期点検において、判定区分(B:状況に応じて補修が必要、C:速やかに補修が必要、S:詳細調査が必要)を用いて評価されます。 損傷の原因が塩害かどうかを正確に特定するために、詳細な調査が必要です。 特に、定期点検でB、C、Sと判定された橋梁のうち、損傷原因が塩害と推定されるものについては、塩害特有の特性を踏まえた詳細調査と、統一的な考え方に基づいた補修・補強対策を行うことが重要です。 この詳細調査では、塩化物イオンの含有量、鉄筋の腐食状況、コンクリートの中性化の程度などを分析し、損傷の程度と原因を正確に把握することで、適切な対策を講じることができます。

3. 塩害による劣化予測と対策の必要性

塩害による損傷の進行状況を継続的に観察し、客観的なデータを蓄積することは、効果的な対策を講じる上で極めて重要です。しかしながら、現状では、塩害による損傷の発生から進行までのメカニズムや対策工法の有効性については、十分に解明されているとは言えません。そのため、今後の研究においては、調査・点検結果や補修・補強効果などの定量的なデータの蓄積、劣化予測手法の精度向上、新しい点検手法や調査手法の開発、各地域における飛来塩分量調査分析結果の活用などが不可欠です。 劣化予測においては、「今後20年以内」を目安に、塩化物イオンの拡散予測と中性化の進行予測を行います。これは、全国的に架設後30年以上経過しているコンクリート橋が多く、古い基準で建設された橋梁の寿命を約50年と仮定し、残寿命を20年とした暫定的な設定です。将来的には、新たな知見や予測精度の向上、塩害発生メカニズムの解明に伴い、この期間は見直される可能性があります。 鋼材位置における塩化物イオンの腐食発生限界濃度は、コンクリートの単位容積当たり0.3~1.2kg/m³程度ですが、これは構造物の設置環境や鋼材腐食許容量などによって異なります。この値を適切に判断し、適切な対策を講じる必要があります。

III.塩害橋梁の維持管理 点検 調査 対策

本マニュアルは、国土交通省および内閣府沖縄総合事務局が管理する一般国道の塩害環境下にあるコンクリート橋の上部構造の維持管理を対象としています。維持管理の基本は、塩害による損傷の早期発見と劣化予測に基づいた計画的な対策です。点検は目視による外観調査と非破壊試験を含み、塩化物イオン含有量調査、鉄筋腐食度調査、中性化深さ調査などが含まれます。詳細調査では、自然電位法なども活用されます。鋼材位置における塩化物イオン濃度が1.2kg/m³を超過し、鉄筋腐食が見られる場合は、対策が必要です。劣化予測は、今後20年以内を目安に行い、必要に応じて補修・補強方法を選定します。 補修は、断面修復や保護塗装など多様な方法が検討されます。また、電気防食工法や脱塩工法といった電気化学的工法も有効な手段です。

1. 塩害橋梁維持管理の基本方針とマニュアルの適用範囲

本マニュアルは、国土交通省および内閣府沖縄総合事務局が管理する一般国道の塩害環境下にあるコンクリート橋の上部構造の維持管理を対象としています。特に、外観に塩害による損傷が認められる橋梁が対象となります。 塩害環境下における維持管理の基本的な考え方は、損傷の早期発見と劣化予測に基づいた計画的な維持管理です。初期段階で適切な対策を実施することで、損傷の進行を抑制し、橋梁の長寿命化と耐久性向上を図ることが可能となります。 本マニュアルでは、点検・調査によって塩害による損傷の現状を把握し、劣化予測を踏まえた健全度の評価を行うことを目的としています。これは、効率的かつ効果的な維持管理を実現するための重要なステップです。 対象となる橋梁は、国土交通省および内閣府沖縄総合事務局が管理する一般国道の橋梁で、塩害環境下にあり、外観に塩害による損傷が現れているコンクリート橋の上部構造となります。

2. 定期点検と詳細調査 点検方法と調査項目

塩害橋梁の維持管理においては、定期点検と必要に応じた詳細調査が不可欠です。定期点検では、塩化物イオン含有量調査を含む目視検査や非破壊検査を行い、コンクリート表面の損傷状況、鉄筋の腐食状態などを確認します。 詳細調査は、定期点検の結果に基づいて実施され、損傷の程度に応じて調査内容が決定されます。 外観変状調査では、ひび割れのパターン、幅、長さ、かぶりコンクリートの剥離・鋼材露出、錆汁の滲出、遊離石灰の発生状況などを調査します。目視観察に加え、クラックスケールやルーペ、カメラ、点検用ハンマーなどの機器を用いた測定も行われます。 鋼材の腐食度調査では、自然電位法などによっておおよその腐食状況を判断しますが、正確な腐食状況の把握のためには、一部はつり調査による目視確認が必要となります。塩化物イオン含有量調査は、JIS A 1154に従ってコア試料を採取し、分析を行います。中性化深さ調査は、はつり箇所などを利用して実施されます。

3. 健全度評価 劣化予測 および補修 補強対策

外観変状調査の結果は、過去に補修が行われたか否かに分けて5段階に分類され、主桁ごとに判定されます。判定基準は、「建設省総合技術開発プロジェクト コンクリートの耐久性向上技術の開発」の資料を参考に修正されています。 劣化予測は、塩化物イオンの拡散予測と中性化の進行予測に基づいて行われます。 鋼材位置における塩化物イオン含有量が1.2kg/m³を超過し、はつり調査で鋼材腐食が確認された場合は、対策が必要となります。架設後30年以上経過した橋梁については、鋼材位置の塩化物イオン含有量が1.2kg/m³未満で著しい損傷がない場合は、今後急激に損傷が進行する可能性は低いと判断されます。 多径間橋梁では、径間ごとに健全度評価を実施し、目視調査、腐食度調査、塩化物イオン含有量調査、中性化深さ調査、劣化予測の結果を総合的に判断します。既設橋の耐荷性能判定には、書類調査、現地調査に加え、載荷試験や応力頻度測定などの評価が必要になります。 損傷原因が塩害であるか否かで対策が異なるため、詳細調査の結果に基づき、塩害による損傷か否かを特定します。

IV.維持管理データの保存と活用

維持管理に関するデータ(点検・調査結果、補修・補強対策の詳細など)は、将来の維持管理計画策定に不可欠な情報です。そのため、統一された記録様式でデータを保存し、過去のデータと比較することで劣化の進行状況を把握し、劣化予測の精度向上に役立てます。特に、鉄筋腐食状況については、腐食範囲や状態を詳細に記録することが重要です。

1. 維持管理データの重要性と保存方法

橋梁の維持管理に関するデータは、点検・調査結果、補修・補強対策の選定プロセス、施工内容など、橋梁の現状を客観的に把握し、効率的かつ効果的な維持管理を行う上で極めて重要な基礎資料となります。 これらのデータは、次回の点検実施者や管理者へ正確に伝わるように、必ず記録し、適切に保存する必要があります。 複数回の点検・調査が行われている場合は、現状と過去の結果を比較することで、損傷の進行度合いを正確に把握でき、劣化予測の精度向上にも繋がります。過去の点検結果も適切に保存し活用することで、より精度の高い維持管理計画を策定できます。 特に、鋼材の腐食状況については、補修後に目視が困難になる場合があるため、腐食範囲に加え、「全面腐食」「局部腐食(孔食)」「表側(部材表面側)だけ腐食」「裏側(部材内部側)まで腐食」といった腐食状況の詳細な記述や画像データの記録が重要です。 データは、データ共有と相互比較が容易なデータベースとして活用できるよう、統一された記録様式で保存されるべきです。記録様式案は付属資料に示されています。

2. データベース化によるデータ共有と活用促進

維持管理に関する情報は、データ共有および相互比較が可能なデータベースとして活用されるように保存する必要があります。そのため、記録様式は統一され、データの入力項目についても明確な定義が必要です。 これにより、複数の橋梁のデータを集約・分析することで、塩害による劣化メカニズムの解明や、より効果的な維持管理方法の開発に繋げることが期待できます。 点検者や施工者は、記録するべき項目を理解し、管理者や次回の点検実施者へ正確に情報が伝わるように記録する必要があります。 特に、鋼材の腐食状況のように、補修後には目視で確認することが困難になる場合もあります。そのため、腐食範囲だけでなく、腐食の種類(全面腐食、局部腐食など)や画像データなどの詳細な情報を記録することが重要になります。 データの活用によって、劣化予測の精度が向上し、より適切な維持管理計画の策定が可能となります。 このデータベースは、効率的な維持管理を行うための重要なツールとなるでしょう。