大阪府後期高齢者医療情報公開規則

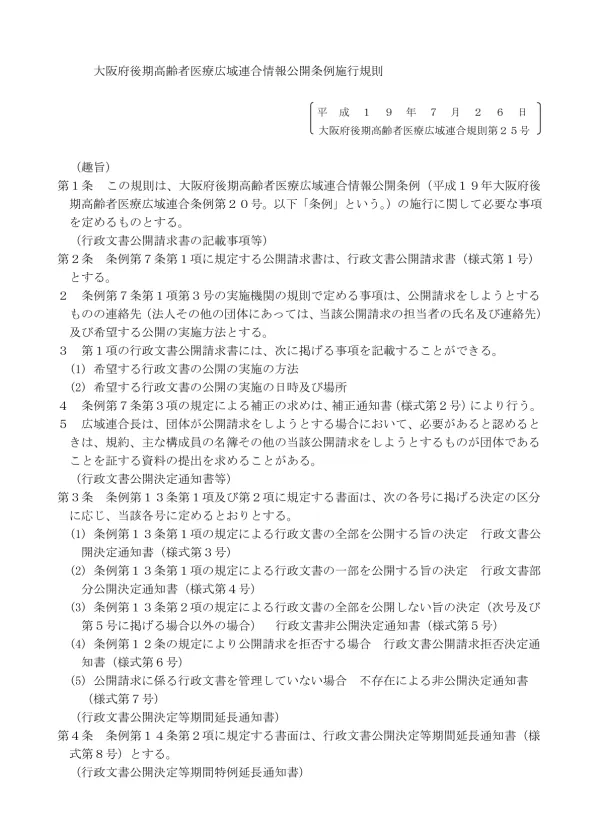

文書情報

| 学校 | 大阪府後期高齢者医療広域連合 |

| 専攻 | 地方自治法規 |

| 場所 | 大阪市 |

| 文書タイプ | 規則 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 511.60 KB |

概要

I.公開請求の手続きと要件 Disclosure Request Procedures and Requirements

この文書は、大阪府後期高齢者医療広域連合情報公開条例に基づく行政文書公開請求に関する手続きを規定しています。請求には**行政文書公開請求書(様式第1号)**を使用し、必要な情報(連絡先、担当者名など)を記載する必要があります。条例第7条第3項に基づき、不備のある請求書には補正を求めることができます。団体による請求の場合、広域連合長は必要に応じて構成員名簿等の提出を求める場合があります。 キーワード:情報公開, 行政文書公開, 公開請求, 大阪府後期高齢者医療広域連合, 様式第1号

1. 公開請求書の提出と様式

大阪府後期高齢者医療広域連合情報公開条例に基づく情報公開請求は、行政文書公開請求書(様式第1号)を用いて行われます。この様式は条例第7条第1項で規定されており、請求者が個人か法人・団体かに関わらず、連絡先を明確に記載する必要があります。特に団体の場合、条例第7条第1項第3号および実施機関の規則に従い、担当者の氏名と連絡先も明記することが求められます。請求書に不備があった場合は、条例第7条第3項に基づき、補正通知書(様式第2号)を用いて補正を求められます。 これらの手続きは、情報公開請求が円滑に進められるよう、明確かつ詳細に定められています。 正確な情報と適切な様式の使用が、請求の迅速な処理に繋がるため、申請者は様式に則り、必要事項を漏れなく記載するよう注意が必要です。 申請者は、請求する行政文書の名称などを正確に記載する必要があります。不備の無い申請書の作成は、情報公開請求における最初の重要なステップです。

2. 団体による公開請求と必要な資料

団体が情報公開を請求する場合、広域連合長は、その団体であることを確認するために、規約、主な構成員の名簿、その他団体であることを証明する資料の提出を求める場合があります。これは、条例に基づいた正当な請求であることを確認し、不正な請求を防止するための措置です。請求する団体は、これらの資料を準備し、提出する必要があります。 必要な資料の範囲は、請求内容や団体の性質によって異なる可能性がありますが、広域連合長が公開請求の正当性を確認するために必要な範囲にとどめられます。 資料の提出を求められた団体は、求められた資料を遅滞なく提出することで、円滑な情報公開プロセスに貢献することが求められます。 この規定は、情報公開請求の透明性を確保し、悪用を防ぐための重要な要素となっています。

II.公開の方法と形式 Disclosure Methods and Formats

行政文書の公開方法は、条例第18条に従い、写しの交付、閲覧、または電子媒体での提供などがあります。交付する写しは、A3判以下の用紙への複写、または電子記録媒体への複写(フロッピーディスク、光磁気ディスク、光ディスクなど)が規定されています。電磁的記録(録音テープ、ビデオテープなど)についても、具体的な複写・提供方法が詳細に定められています。キーワード:行政文書, 公開方法, 閲覧, 交付, 複写, 電磁的記録, A3判

1. 紙媒体による文書等の交付

条例第18条第2項に基づき、文書、図画、写真の写しの交付方法が定められています。広域連合長が保有する処理装置で容易に公開できる場合に限りますが、原則として、乾式複写機によるA3判以下の大きさの用紙への単色刷り複写が採用されます。ただし、それが困難な場合は、広域連合長が別に定める大きさの規格の用紙を用いることができます。多色刷りの複写についても、A3判以下の大きさの用紙が原則ですが、困難な場合は広域連合長が定める規格の用紙が利用可能です。これらの規定は、情報公開の効率性とアクセシビリティを両立させることを目的としています。 紙媒体による交付は、情報入手方法として最も一般的な方法であり、誰でも容易に内容を確認できる点がメリットです。一方で、大規模な文書や図画の場合、複写に時間がかかったり、コストがかかったりする可能性があります。

2. 電磁的記録媒体の提供と閲覧

条例第18条第3項、及び施行規則では、電磁的記録(電子データ)の公開方法について詳細に規定されています。録音テープやビデオディスク等の電磁的記録については、複製したものを専用機器で再生する方法が示されています。具体的には、録音テープや録音ディスクはカセットテープ等に複製し、ビデオテープやビデオディスクはビデオカセットテープ等に複製して提供されます。その他の種類の電磁的記録については、広域連合長が適当と認める方法が採用されます。 また、電子計算機に内蔵または常時接続された電磁的記録媒体に記録されているデータについては、用紙に出力したものの閲覧が規定されています。これらの多様な方法によって、様々な形式の行政文書へのアクセスを容易にしています。 媒体の種類やデータ量に応じて最適な公開方法を選択することで、効率的な情報提供が可能となります。

3. 複製物の交付と閲覧に関する補足規定

条例第18条第3項では、電磁的記録の複写物の閲覧に準ずる方法、および写しの交付に準ずる方法が定められています。例えば、録音テープやディスクはカセットテープに複製したものを再生して聴取、ビデオテープやディスクはビデオカセットテープに複製して視聴といった方法が挙げられています。 その他の電磁的記録については、広域連合長が適当と認める方法が用いられます。 また、公開決定に係る行政文書の一部のみの公開を求める場合は、その旨と該当部分を明記する必要があります。 これらの規定は、様々な状況に対応できるよう柔軟性を持ちつつ、情報公開の正確性と透明性を担保するためのものです。 情報提供の方法が多様化している現状を踏まえ、それぞれの媒体やデータの特性に合わせた適切な対応が求められます。

III.公開決定と不服申立て Disclosure Decisions and Appeals

公開請求に対する決定は、条例第13条に基づき、全部公開、一部公開、非公開、存否不明による拒否などがあります。決定内容を通知する様式が複数規定されています。決定に不服がある場合は、異議申立てを大阪府後期高齢者医療広域連合長に行うことができます(60日以内)。異議申立てへの決定に不服がある場合、取消しの訴えを提起できます(6ヶ月以内)。キーワード:公開決定, 不服申立て, 異議申立て, 取消しの訴え, 大阪府後期高齢者医療広域連合長, 条例第13条

1. 公開決定の種類と通知

情報公開請求に対する決定は、条例第13条に基づき、行政文書の全部公開、一部公開、または非公開となります。さらに、行政文書の存否が不明な場合は、公開請求を拒否する決定もなされます。これらの決定は、それぞれ適切な様式による通知書で請求者に伝えられます。 全部公開の場合は、行政文書全体が公開されることを示す通知書が送付されます。一部公開の場合は、公開される部分と非公開となる部分の両方が明示された通知書が送付され、非公開部分の理由についても説明がなされます。非公開の決定が下された場合も、その理由が明確に記載された通知書が送付されます。 これらの通知書には、決定に対する不服申立ての方法や期限についても記載されており、請求者は自身の権利を適切に行使するための情報を提供されます。通知書は、情報公開請求に対する最終的な回答であり、その内容を十分に理解することが重要です。

2. 不服申立ての手続きと期限

公開決定に不服がある場合、請求者は異議申立てをすることができます。この異議申立ては、通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。ただし、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てはできなくなります。異議申立ては、大阪府後期高齢者医療広域連合長に対して行われます。 異議申立てに対する決定にも不服がある場合は、決定の取消しの訴えを提起することができます。訴えは、通知書を受け取った日の翌日から起算して6ヶ月以内、または異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して6ヶ月以内に行うことができます。 ただし、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、訴えを提起することができなくなります。これらの期限は、権利行使の期限であり、厳守することが求められます。 不服申立ての手続きは、法的な手続きに従って行われるため、必要に応じて法律専門家の助言を受けることが有効です。

IV.第三者情報と公開 Third Party Information and Disclosure

第三者に関する情報を含む行政文書の公開については、条例第17条に基づき、第三者の意見を聴くことができます。審査会は、提出資料閲覧等申出書に基づき、閲覧等の可否を決定し、その結果を通知します。 キーワード:第三者情報, 行政文書, 審査会, 提出資料閲覧等申出書, 条例第17条

1. 第三者情報を含む行政文書の公開と意見聴取

行政文書に第三者(国、地方公共団体、独立行政法人等)に関する情報が含まれる場合、その公開の可否を決定する前に、審査会は当該第三者の意見を聴くことができます。これは、第三者の権利や利益を保護するための重要な手続きです。 意見聴取は、公開決定にあたり、第三者のプライバシーや権利を侵害しないよう慎重な判断を行うために行われます。 第三者の意見を聴くことで、より客観的で公平な公開決定を行うことが期待されます。この手続きは、情報公開と個人情報保護のバランスを保つ上で重要な役割を果たします。 審査会は、第三者からの意見を考慮した上で、公開の可否、公開範囲を決定します。

2. 審査会における提出資料の閲覧等請求と決定

不服申立人等は、条例第29条に基づき、審査会に提出された資料の閲覧等を請求することができます。この請求は、提出資料閲覧等申出書(様式第19号)を用いて行われます。 審査会は、申出書を受理後、速やかに閲覧等の可否を決定し、その結果を不服申立人等に通知します。決定は、承諾、一部承諾、または拒否のいずれかとなります。 閲覧等が承諾された場合は、不服申立人等は、審査会に提出された資料を閲覧することができます。一部承諾の場合は、指定された部分のみ閲覧が許可されます。拒否された場合は、その理由が通知されます。 これらの手続きは、不服申立人等が審査会における手続きを円滑に進める上で重要な役割を果たします。 審査会は、公平かつ迅速な判断を行い、不服申立人等の権利を保護するよう努める必要があります。

V.その他重要な事項 Other Important Matters

条例第21条に基づく審査会諮問、条例第22条に基づく不服申立て棄却通知、条例第29条に基づく提出資料閲覧請求手続きなども、それぞれの様式と手続きが規定されています。公開決定の期間延長に関する規定も含まれています。キーワード:審査会諮問, 不服申立て棄却, 提出資料閲覧請求, 期間延長

1. 審査会への諮問と通知

公開決定等に対する異議申立てがあった場合、条例第21条に基づき、大阪府後期高齢者医療広域連合情報公開審査会に諮問が行われます。異議申立てが請求者自身によるものか、第三者によるものかによって、使用される通知書が異なります。請求者からの異議申立ての場合は審査会諮問通知書(様式第15号)、第三者からの異議申立ての場合は審査会諮問通知書(様式第16号)が用いられます。これらの通知書は、審査会への諮問内容を関係者に伝える重要な役割を担っています。 通知書には、諮問された事案の概要、異議申立ての内容、そして審査会への諮問理由などが明確に記載される必要があります。迅速かつ正確な情報伝達により、審査会における手続きの円滑な進行を支援します。 関係者への適切な通知は、公平な審査を確保する上で不可欠な要素です。

2. 第三者情報に関する公開実施と通知

あなたに関する情報が記録されている行政文書について、公開を実施する場合、条例第22条において準用する同条例第17条第3項の規定に基づき、通知が行われます。 公開を実施する決定がなされた場合、その旨と公開実施日等が通知されます。通知書には、公開される情報の範囲、公開方法、そして公開に関する注意事項なども明記される必要があります。 また、この決定に不服がある場合は、異議申立てや取消しの訴えを提起できる旨、その手続き、期限などが記載されます。 これらの通知は、情報公開に関する権利と義務を明確にする役割を持ち、関係者間の円滑なコミュニケーションを促進する重要な役割を果たします。 通知書の正確性と明瞭さは、情報の適切な伝達と権利行使の確保に不可欠です。

3. 行政文書の閲覧に関する注意事項と措置

行政文書の閲覧者は、閲覧に際し、行政文書を丁寧に扱い、改ざん、汚損、破損をしてはならないという規定があります。これは、行政文書の正確性と完全性を維持するために不可欠なルールです。 閲覧者がこれらの規定に違反した場合、広域連合長は、行政文書の閲覧を中止させる、または禁止する措置をとることができます。 この規定は、行政文書の適切な管理と保護を目的としており、閲覧者には責任ある行動が求められます。 閲覧に関するルールを遵守することで、公共の利益を保護し、正確な情報が将来にわたって保存されることに繋がります。