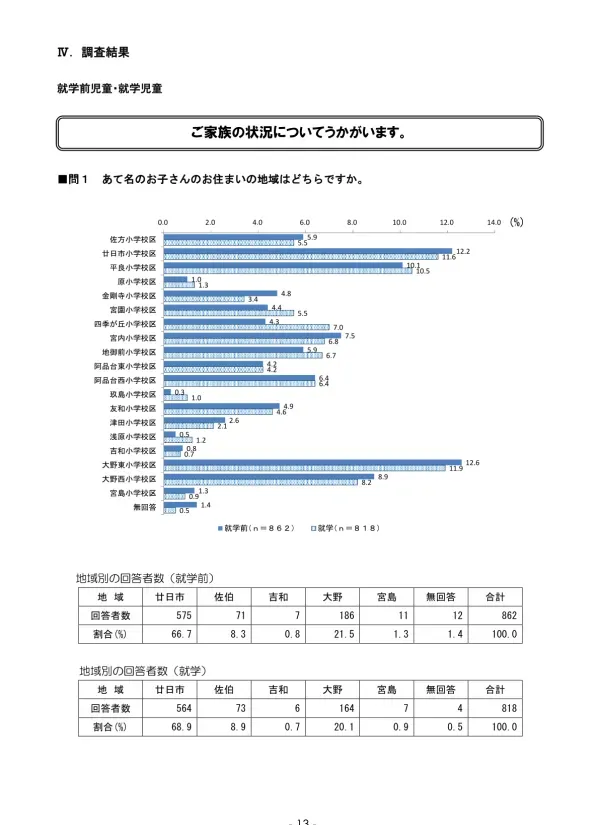

子育て環境調査:地域別分析

文書情報

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 2.66 MB |

| 文書タイプ | 調査報告書 |

概要

I. u 保育園 幼稚園の現状と課題 u Current Status and Challenges of Kindergartens and Daycares

アンケート結果によると、多くの保護者(特に共働き世帯)が、保育園や幼稚園の長時間保育、病児保育、休日保育、緊急時保育の不足を訴えています。特に、育児休暇中の保育確保の難しさや、小学校入学後の放課後の預け先の不足が大きな問題となっています。一時保育の宿泊バージョン(泊まりがけの一時保育)への需要も高く、24時間体制の保育サービスへの要望も多数見られました。保育士不足や施設の定員不足も深刻な問題として挙げられています。低料金で安心できる保育サービスの提供が強く求められています。

1. 保育園 幼稚園の利用困難と代替手段

アンケートでは、子どもの病気や怪我で普段の保育園・幼稚園を利用できなかった際の対応として、「母親が仕事を休んだ」が63.0%と最も多く、次いで「親族・知人に預けた」(37.6%)、「就労していない保護者がみた」(28.6%)と続きます。これは、保育園・幼稚園の利用困難を裏付ける結果であり、病気や怪我時の保育の確保が大きな課題であることを示しています。多くの回答者が、祖父母の協力を得ているものの、高齢化や負担の増加から、今後継続して頼れるか不安を抱えている様子が伺えます。また、ファミリーサポートなどの外部サービスへの不安も指摘されており、安心で信頼できる保育サービスへのニーズの高さがわかります。特に緊急時の対応として、24時間対応の一時保育や、泊まりがけの保育サービスへの要望が強く出ています。これは、共働き世帯の増加や長時間労働の増加による、保育時間の不足を反映した結果と考えられます。認可保育園などの公的機関による保育サービスへの信頼度が高く、民間の保育サービス利用に対する懸念も存在することが分かります。

2. 宿泊保育 長時間保育へのニーズ

回答からは、保育園や幼稚園の延長保育、そして泊まりがけの保育サービス(宿泊保育)への強いニーズが読み取れます。これは、共働き世帯の増加や長時間労働、育児休暇取得中の保育確保の困難さを背景としています。特に、緊急時(子どもの病気、保護者の入院など)に対応できる宿泊保育の必要性が高く、家族以外への預けに対する不安や抵抗感も併せて示されています。認可保育園など公的機関による保育サービスへの信頼感が高く、安心安全な環境と資格を持った保育士の存在が重視されていることが分かります。料金設定については、利用内容に応じた柔軟な設定が望まれています。低料金で、食事や送迎などの付加サービスが付いているものが好ましいという意見が多く、経済的負担の軽減が重要視されていることがわかります。また、自宅にベビーシッターを呼ぶような一時的な宿泊保育のニーズも存在する一方、知らない人や場所への不安から普段通っている保育園など慣れた環境での宿泊保育が望ましいという意見も散見されます。

3. 保育園 幼稚園以外の選択肢と課題

保育園や幼稚園の延長保育や宿泊保育の不足を補う選択肢として、ファミリーサポートや外国人シッターなどが挙げられていますが、それらに対する不安や信頼性の低さを指摘する声も少なくありません。プロによる保育サービスへの信頼感の高さが伺えます。安心安全な環境、資格を持った保育士や看護師の配置、公的サービスとしての提供などが強く望まれています。事前予約のしやすさや当日予約の対応なども重要視されており、緊急時の対応力も求められています。さらに、子供が楽しめる工夫が凝らされた施設や、アットホームな雰囲気の施設への要望も出ています。料金については、低料金(例:2000円/泊)を希望する声が多く見られます。小学校区内に保育施設があることや、送迎サービスの提供も重要な要素となっています。施設の清潔さや手入れの行き届いた環境も重要視されています。

II. u 子育て支援サービスのニーズ u Needs for Childcare Support Services

子育て支援に関するニーズは多岐に渡ります。育児相談の充実、相談窓口の増加、経験豊富な相談員による個別相談への要望が強い。子育てイベントや親子で楽しめる場所の増加、安全な遊び場の整備、通学路の安全確保も重要な課題です。経済的支援(医療費助成の拡大、保育料軽減など)も強く求められています。ひとり親家庭への経済的支援の強化も重要な点として挙げられています。また、育児休暇取得時の保育の確保や仕事と育児の両立を支援する制度の充実が不可欠です。

1. 子育てに関する相談 情報のニーズ

回答からは、子育てに関する様々な悩みや不安を抱えている親たちの声が多数寄せられています。具体的な内容としては、子どもの病気や発育・発達、食事や栄養、子育て方法全般、子どもとの時間確保、相談相手不足、仕事と育児の両立、子どもの教育、友人関係(いじめを含む)、不登校・登園拒否、夫婦間での協力不足や意見の相違、周囲からの目線、子育てを手伝ってくれる人の不足、叱り方、子育てストレスによる虐待の恐れ、地域の子育て支援サービスの情報不足、子育て費用、住宅事情などが挙げられています。これらの問題に対し、気軽に相談できる窓口の必要性、経験豊富な相談員による個別相談、プライバシー保護された相談環境、同世代や経験豊富な親との交流の場などが求められています。特に、相談窓口については、待ち時間の長さや相談員の年齢層に関する懸念も示されており、よりアクセスしやすい体制づくりが課題となっています。

2. 育児休暇と仕事の両立支援

育児休暇制度に関する認識の低さが示唆されると同時に、育児休暇取得中の保育園の継続利用や職場復帰後の再入園の保証に関する強い要望が挙げられています。特に、短期間の育児休暇では、保育園を退園せざるを得ない状況や、職場復帰後に改めて保育園に入園できない可能性が大きな不安要素となっています。この点に関して、育児休暇期間中の保育園利用の継続を保証する仕組みや、職場復帰後の保育所の確保を確実に行うための制度の構築が求められています。また、休日の仕事への対応や、育児休暇制度の期間延長に対する要望も強く、仕事と育児の両立を支援する政策の必要性が強調されています。これらの意見からは、現行の育児休暇制度だけでは、多くの親たちが十分な支援を受けていない現状が浮き彫りになっています。

3. 地域社会における子育て支援の必要性

アンケートでは、地域社会における子育て支援の充実が強く求められています。具体的には、親子が安心して集まれる場所の増加、親子で楽しめるイベントの開催、子連れでも利用しやすい施設や子育てサークルの増加、安全な遊び場の整備、子育てに関する相談や情報を得られる場の提供などが挙げられています。その他、保育園・幼稚園の定員増加、保育料の負担軽減、NPOなどによる保育サービスの提供、安心して医療機関を利用できる体制整備、子育てに配慮した住宅や道路・施設の整備、子育てに関する学習機会の提供なども要望されています。これらの意見からは、子育て世帯にとって、安心して子育てできる環境の整備が不可欠であることが示されています。公園や遊び場に関しても、高齢者中心の利用状況への不満や、ボール遊びのできるスペースの不足、安全性の確保などが課題として挙げられており、多様な年齢層の子どもたちが安全に遊べる環境の整備が必要であることがわかります。

4. その他の子育て支援に関する要望

回答からは、子育てに関する多様なニーズが示されています。例えば、学校行事への参加が困難な場合の短時間預かりサービス、子どもが安心して通える通学路の整備、地域住民との交流の促進、子どもの習い事の送迎の困難さへの対応策などが挙げられています。また、一人親家庭への経済的支援の充実、児童手当の支給期間の延長や医療費の無料化・補助化、育児中の親の精神的・肉体的負担の軽減、そして、地域社会全体の理解と協力が求められていることが示唆されています。さらに、子どもの教育面では、廿日市市の教育環境に対する不満や、いじめ問題への懸念などが表明されており、教育環境の改善と、子どもたちの将来への不安を解消するための対策が求められています。これらの多様なニーズに応えるためには、柔軟で多様な支援策の必要性が示されています。

III. u 医療サービスの課題 u Challenges in Medical Services

小児科、特に夜間や休日に診療可能な小児科医の不足が深刻です。緊急時の医療体制の強化、夜間救急対応の改善が求められています。乳幼児医療費助成の小学校卒業までの延長や、医療費負担軽減策の導入も要望されています。子どもの医療費の負担軽減は、子育て世帯の経済的負担を減らす上で非常に重要です。

1. 小児科医の不足と休日 夜間診療体制

回答からは、特に小児科医の不足、特に休日や夜間に診療可能な小児科医の不足が深刻な問題として挙げられています。特に廿日市市では、休日診療の当番医が少なく、舟入まで行く必要があるという声が多く、地域住民は大きな不便さを抱えていることがわかります。 これは、子どもの急な発熱や病気への対応が困難となり、保護者の負担を増大させる要因となっています。夜間救急についても、あいプラザなどの夜間救急受付が小学生や幼児を対象としていないため、遠方の医療機関に足を運ばなければならないという現実が指摘されています。これらのことから、地域住民にとって身近で、迅速かつ適切な小児医療へのアクセスが確保されていないことが明らかになっています。休日や夜間だけでなく、平日の小児科の受診についても、待ち時間の長さや通院の困難さといった課題が潜んでいる可能性も示唆されています。

2. 乳幼児医療費助成制度の拡充要望

乳幼児医療費助成制度の拡充、具体的には小学校卒業までの延長や、小学校低学年までの無料化、あるいは月額500円程度の負担軽減などが強く求められています。就学前までは医療費が無料であることは大きな助けとなっているものの、有料化された後の受診率の低下が懸念されており、経済的な負担軽減が、子育て世帯の生活の質を向上させる上で重要であることが示唆されています。インフルエンザの予防接種についても、2回接種の内1回を無料にするなどの提案があり、経済的な負担を軽減する政策の必要性が強調されています。また、他地域との比較において、小学生まで医療費が無料である地域との差についても不満の声が聞かれ、より充実した子育て支援システムの構築が望まれています。これらの意見は、医療費の負担軽減が子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境づくりに繋がることを示唆しています。

3. その他の医療関連課題

広島市に小児病院がないことへの懸念、旧佐伯地区に小児科がないことへの指摘、公園の公衆トイレの故障問題など、子どもの健康と安全に直接的に関係する課題が複数挙げられています。これらの課題は、子どもの健康を守るための体制が不十分であることを示しており、地域全体での改善努力が必要であることがわかります。特に、休日や夜間の医療体制の強化、そして、小児科医の確保は喫緊の課題であると言えます。さらに、子どもの医療費以外にも、子育て世帯の経済的負担を軽減するための政策、例えば、保育料の軽減や、子育て世帯向けの住宅政策なども必要不可欠であることを示唆しています。これらの課題への対応は、子育て世代の生活の質を向上させる上で非常に重要であり、より包括的な視点からの政策検討が求められています。

IV. u 地域社会の役割と課題 u Role and Challenges of the Local Community

地域社会における子育て支援の充実が重要です。放課後や休日の子どもの居場所の確保、地域住民による子育て支援活動の促進、安全な通学路の整備、公園等の遊び場の充実などが求められています。高齢化が進む地域では、子育て世代と高齢者世代の交流促進や、世代間交流の場を提供する取り組みも必要です。地域の情報共有と連携強化も課題です。

1. 公園 遊び場の不足と安全性の課題

アンケートからは、子どもたちが安全に遊べる公園や遊び場の不足、そして安全性の問題が繰り返し指摘されています。特に、高学年の子供たちが自由に体を動かして遊べる場所が少ないこと、既存の公園が幼児向けで高学年の子どもには不向きであること、ボール遊びが禁止されている公園が多いことなどが課題として挙げられています。 通学路の安全についても、歩道が狭かったり傾斜が急であったり、街灯が少ないなど、危険な箇所が多く存在することが報告されており、子どもの安全を守るための地域全体の取り組みが求められています。さらに、公園内の安全対策として、ボールが当たってはいけない場所へのネットや窓枠の設置などが提案されています。これらの意見からは、子どもたちが安心して遊べる安全な環境の整備が、地域社会の重要な役割であることが示されています。 また、地域によっては過疎化が進み、子育て世代のコミュニティが形成されにくい状況にあることも指摘されており、地域社会における子育て世代の孤立を防ぐための対策も必要です。

2. 放課後 休日の子どもの居場所の確保

平日の放課後や休日、特に小学校高学年になると、子どもたちが安全に過ごせる居場所の不足が大きな問題となっています。 低学年、高学年ともに「自宅」を希望する割合が最も高いものの、留守家庭児童会(放課後児童クラブ)の利用時間や年齢制限が、フルタイムで働く親にとって不十分であるという声が多く挙げられています。特に、4年生以降は児童会がないため、子どもを一人で留守番させざるを得ない家庭も多く、安全面での不安が強いことがわかります。 これらの問題への対応策として、児童会の時間延長や対象年齢の拡大、夏休みや冬休み期間中の利用可能範囲の拡大などが求められています。また、放課後や休日に子どもたちが安心して過ごせる場所、例えば、地域住民が協力して運営するような施設、あるいは学校の施設を活用したプログラムなどが提案されています。これらの意見からは、地域全体で子どもの安全と居場所の確保に取り組む必要があることが示されています。

3. 地域住民の協働と子育て世代の支援

アンケートからは、地域住民同士の協働による子育て支援の重要性が示唆されています。例えば、登校時に地域住民が子どもたちに声をかけることで、子どもたちが安心して登校できるという事例が紹介されています。 また、団地内での共働きの家庭の増加に伴い、放課後の公園がひっそりとしていたり、スーパーの不足による買い物困難などが課題として挙げられています。 これらの問題に対し、地域住民やシルバー世代の協力を得ながら、子どもたちの見守りや学習支援、生活支援を行う仕組みの必要性が示唆されています。さらに、子育て世代同士の交流促進や、地域の情報共有、そして、子育てに関するセミナーや情報交換会の開催など、子育て世帯を支援するための地域社会全体の取り組みが求められています。 これらの意見は、地域社会全体が子育てを支える体制づくりが不可欠であることを示しています。

V. u その他のニーズ u Other Needs

その他、保育施設の設備充実(床暖房、お弁当温めなど)、習い事の送迎サービス、多様なニーズに対応できる柔軟な保育サービスの提供、安心して預けられる環境づくりなどが要望として挙げられています。信頼できる保育者との出会いの重要性、子どもの安心安全を最優先したシステムの構築が重要です。

1. 保育施設の質と利便性向上に関する要望

保育施設の質の維持・向上に関する意見が多く寄せられています。単に施設数を増やすだけでなく、働く親が安心して子どもを預けられる質の高い保育を提供することが重要視されています。具体的には、保育園の延長保育の短さや実施施設の少なさに対する不満、不定期で気軽に利用できる保育園の必要性、利用料金の家計への負担軽減などが挙げられています。また、保育園内の施設充実(床暖房、お弁当温めなど)や、保育施設と家庭・学校との連携強化の要望もみられます。さらに、保育士の資質についても言及されており、資格だけでなく、保育者の人間性や子どもとの信頼関係の構築が重要であるという意見も見られます。これらの意見は、保育の質の向上と利便性の向上、そして経済的負担の軽減が、働く親にとって不可欠であることを示しています。

2. 多様なニーズに対応する保育サービスの必要性

アンケートからは、時間帯や形態、子どもの年齢など、多様なニーズに対応できる保育サービスの必要性が示されています。例えば、早朝や夜間にも対応できる保育サービス、学校行事への参加を可能にする短時間預かりサービス、病気の子どもを預かる病児保育の充実などが挙げられています。また、小学校高学年の子どもを夏休みや冬休み期間中、安全に預けられるシステムの必要性も指摘されています。 さらに、子どもが安心して過ごせる環境として、自宅にベビーシッターを呼ぶようなシステムや、24時間体制で迎えが可能なシステムなどが提案されています。 これらの意見は、従来の保育サービスだけでは対応できない、多様なニーズが存在することを示しており、地域の実情に合わせた柔軟な保育サービスの提供が求められていることを示しています。

3. 安心 安全な保育環境と手続きの簡素化

保育サービスを選ぶ上で、保護者にとって「安心」と「安全」が最も重要な要素であることが強調されています。そのため、信頼できる保育者(保育士の資格や経験だけでなく、人間性も重視)、清潔で安全な保育環境、そして、緊急時にも迅速に対応できる体制が求められています。 また、利用手続きの簡素化についても強い要望があり、インターネットによる手続きの簡略化や、利用に必要な情報(費用や持ち物など)の分かりやすい提供などが求められています。 さらに、子どもが一人で慣れない場所にいくことへの不安を解消するため、友人と一緒に利用できるシステムや、普段から利用できる施設の存在も重要視されています。これらの意見は、利用者にとって分かりやすく、使いやすいシステムの構築が、保育サービスの利用促進に繋がることを示しています。