政治団体収支報告書提出ガイド

文書情報

| 著者 | 群馬県選挙管理委員会 |

| 出版年 | 平成30年 |

| 場所 | 前橋市 |

| 文書タイプ | ガイドライン |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 596.88 KB |

概要

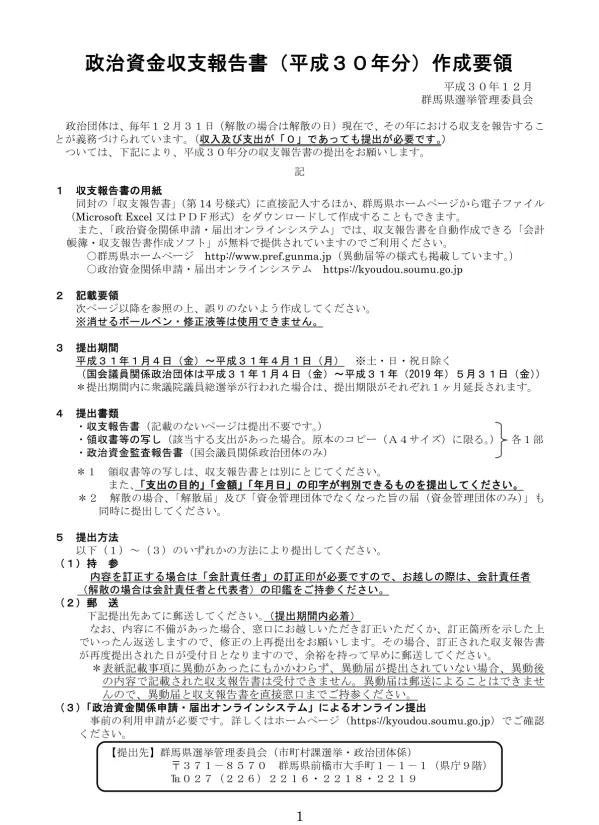

I.政治資金収支報告書の提出方法

群馬県における政治資金収支報告書の提出は、郵送、窓口持参、または政治資金関係申請・届出オンラインシステム(https://kyoudou.soumu.go.jp)によるオンライン提出の3つの方法があります。 提出期限厳守。不備がある場合は修正の上再提出となり、受付日は再提出日となります。特に異動届は郵送不可で窓口持参が必要です。政治資金規正法に基づき、正しく作成・提出することが重要です。 収入・支出が「0」であっても提出が必要です。

1. 提出方法の概要

群馬県における政治資金収支報告書の提出方法は、大きく分けて3種類あります。1つ目は郵送による提出です。指定された提出先へ、提出期限内に必着となるよう郵送してください。ただし、報告書に不備があった場合は、窓口へ直接来訪して訂正するか、訂正箇所を示した上で報告書を一旦返送し、修正後に再提出する必要があります。この場合、受付日は訂正された報告書の再提出日となりますので、余裕を持って早めに郵送することを推奨します。2つ目は窓口への直接持参です。特に、表紙記載事項に変更があったにも関わらず、異動届が提出されていない場合は、異動後の内容で記載された収支報告書は受付できません。このため、異動届と収支報告書は必ず窓口へ直接持参する必要があります。異動届は郵送による提出が認められていませんので、ご注意ください。3つ目は、政治資金関係申請・届出オンラインシステム(https://kyoudou.soumu.go.jp)を利用したオンライン提出です。このシステムでは、収支報告書を自動作成できる会計帳簿・収支報告書作成ソフトが無料で提供されています。ExcelやPDF形式でダウンロードして作成することも可能です。いずれの方法を選択する場合も、群馬県ホームページ(http://www.pref.gunma.jp)に掲載されている様式などを参考に、正確な情報に基づいて報告書を作成する必要があります。解散の場合は、会計責任者と代表者の印鑑を持参する必要があります。

2. 郵送提出における注意点

郵送による提出を選択する場合は、提出期限内に必着するように十分な余裕を持って発送することが重要です。もし、提出された報告書に不備があった場合、窓口への来訪による訂正、または訂正箇所を示した上で報告書の返送と再提出を求められます。再提出された報告書が受付日となるため、遅延による不利益を避けるためにも、余裕を持ったスケジュールで郵送手続きを進めるべきです。特に注意すべき点は、表紙記載事項に変更があったにも関わらず、異動届が提出されていない場合です。このケースでは、異動後の内容で記載された収支報告書は受付されません。異動届は郵送での提出が認められていないため、異動届と収支報告書を一緒に窓口へ直接持参する必要があります。提出方法を選択する際には、これらの点を十分に考慮し、適切な手続きを進めることが重要です。群馬県ホームページには、提出に関する詳細な情報や様式が掲載されていますので、事前に確認することをお勧めします。

3. オンライン提出システムの利用

政治資金関係申請・届出オンラインシステム(https://kyoudou.soumu.go.jp)を利用したオンライン提出も可能です。このシステムは、収支報告書の自動作成を支援する便利な機能を提供しており、会計帳簿・収支報告書作成ソフトを無料で利用できます。このシステムを利用することで、報告書の作成と提出のプロセスを効率化し、時間と労力を節約することが期待できます。システムの使い方や必要な情報については、システムのウェブサイトや、群馬県ホームページ(http://www.pref.gunma.jp)で提供されている情報を確認することができます。オンライン提出を選択する場合も、提出期限を守り、必要書類を漏れなく提出することが不可欠です。システムへのアクセスや操作方法に不慣れな場合は、事前に十分な準備を行い、必要であればサポート窓口に問い合わせるなど、スムーズな提出を心がけるべきです。オンラインシステムは、報告書の提出を簡素化する便利なツールですが、正確な情報の入力と提出期限の遵守は、利用者自身の責任において行う必要があります。

II.収支報告書の記載要領

収支報告書の作成には、細心の注意が必要です。消せるボールペンや修正液の使用は禁止です。 収入項目は、寄附(個人・法人・政治団体別合計、5万円超の寄附は詳細記載)、交付金、事業収入(政治資金パーティー含む)など。支出項目は、組織活動費、選挙関係費、寄附・交付金、その他の経費など、項目別に詳細を記載します。1万円以上の支出(国会議員関係政治団体)や5万円以上の支出(資金管理団体)は領収書を添付する必要があります。領収書には「支出の目的」「金額」「年月日」の記載が必須です。領収書を徴し難かった支出については、別途明細書が必要です。クレジットカード払いの場合も、領収書または明細書の提出が必要です。

1. 記載上の禁止事項と基本原則

収支報告書の作成にあたっては、消せるボールペンや修正液の使用は一切認められていません。正確な記載を心がけ、修正が必要な場合は、適切な方法で修正し、再提出する必要があります。報告書は、政治資金規正法に従って作成され、記載内容は真実でなければなりません。収入および支出がゼロであっても、報告書の提出は義務付けられています。また、報告書に記載されている事項に変更があった場合は、「届出事項の異動届」も同時に提出する必要があります。政治団体の区分についても、政党(支部を含む)以外は、ほとんどが「その他の政治団体」に分類されます。これらの基本原則を踏まえ、正確かつ詳細な情報を記載することが重要です。 不明な点があれば、関係機関への問い合わせや、関連資料の確認を行うことが推奨されます。

2. 収入の記載方法

収入の記載では、寄附、交付金、事業収入などを正確に計上する必要があります。寄附については、個人、法人、その他の団体、政治団体ごとに合計額を記載し、年間5万円を超える寄附については、寄附者一人ひとりの氏名、住所、職業(団体名、事務所所在地、代表者名)、金額、年月日を詳細に記載する必要があります。5万円以下の寄附はまとめて「その他の寄附」に記載できますが、課税上の優遇措置を受ける場合は、明細の記載が必須となります。遺贈による寄附は、「備考」欄に「遺贈」と明記する必要があります。政治団体からの寄附や政党匿名寄附(1,000円以下の寄附)についても、それぞれの規定に従って記載してください。事業収入については、機関紙誌の発行やその他の事業による収入を網羅的に記載する必要があります。支部間での資金移動や政党助成法に基づく交付金なども含みます。これらの情報は、関連する報告書と整合性を確認する必要があります。

3. 支出の記載方法と領収書

支出の記載では、支出の目的を具体的に記載する必要があります(例:「電気使用料」「事務用品」「家賃」「新聞購買料」など)。領収書等の写し(印字が判別できるもの)を必ず添付する必要があり、「支出の目的」「金額」「年月日」の記載が必須です。ただし、「あて名」が空欄であっても問題ありませんが、団体名と異なる場合は誤解を招きやすいので注意が必要です。人件費以外の経常経費は、国会議員関係政治団体または資金管理団体であった期間の支出について、国会議員関係政治団体は1件あたり1万円超、資金管理団体は1件あたり5万円以上の支出を個別に記載し、領収書等の写しを添付します。1万円以下の支出(国会議員関係政治団体)や5万円未満の支出(資金管理団体)は費目ごとに一括して「その他の支出」に記載します。光熱水費、備品・消耗品費、事務所費などは、それぞれ別葉で作成します。社会通念上領収書を徴し難い支出(慶弔費等)については、「領収書を徴し難かった支出の明細書」を作成する必要があります。振込による支出の場合は、「振込明細書に係る支出目的書」を使用できます。クレジットカード払いの場合は、備考欄に情報(口座振替日、カード会社名)を記載するか、領収書として取り扱える書面を提出します。

4. 特殊なケースの記載方法

労務の無償提供や物品の供与・貸与を受けた場合は、金額に換算して寄附として計上し、同額を支出として計上する必要があります。この場合、領収書を徴し難かった支出の明細書を作成する必要があり、「領収書等を徴し難かった事情」欄に理由を記載します。金銭以外のものによる寄附相当分についても同様の対応が必要です。政治資金パーティーの収入については、1,000万円以上の収入があった場合、詳細な情報を記載する必要があります。特定パーティーにおける前年以前の収入や共同開催についても、備考欄に記載が必要です。同一の者からの支払金額が20万円を超える場合は、パーティーごと、支払者ごとに別葉を作成する必要があります。本部・支部間の交付金については、項目ごとの合計額を備考欄に再掲し、別途明細を作成する必要があります。代金引換の領収書や、振込明細書に「支出の目的」「金額」「年月日」が記載されている場合は、それらのみを提出できます。コンビニエンスストアでの支払いの場合などは、領収書を徴し難かった支出の明細書に該当する書類を提出します。

III.寄附に関する記載事項

寄附の記載は、個人・法人・政治団体ごとに合計額を記載し、5万円を超える寄附は、寄附者ごとの氏名、住所、職業(団体名、所在地、代表者名)、金額、年月日を記載する必要があります。5万円以下の寄附は一括して「その他の寄附」に記載できますが、課税上の優遇措置を受ける場合は明細が必要です。政党匿名寄附は、1,000円以下の寄附で、場所の詳細な記載が必要です。金銭以外の寄附(物品提供、労務提供)は時価で寄附として計上し、同額を支出として計上する必要があります。寄附のあっせんについても、5万円を超える場合は詳細な情報を記載する必要があります。

1. 寄附の記載方法 概要

収支報告書における寄附の記載は、その金額や寄附者に関する詳細な情報が求められます。個人、法人、その他の団体、そして他の政治団体からの寄附をそれぞれ区分して合計額を記載する必要があります。特に重要なのは、年間5万円を超える寄附です。5万円を超える寄附については、寄附者ごとに氏名、住所、職業(団体の場合には名称、事務所所在地、代表者の氏名)、金額、年月日を詳細に記録する必要があります。5万円以下の寄附は「その他の寄附」として一括して記載できますが、税制上の優遇措置を受ける場合は、個々の寄附の明細を必ず記載する必要があります。遺贈による寄附についても、「備考」欄に「遺贈」と明記することが求められます。 これらの規定は、政治資金の透明性を確保し、不正を防止するための重要な要素となっています。

2. 政党匿名寄附の取扱い

政党や政治資金団体が、街頭や一般に公開されている演説会もしくは集会において受けた1,000円以下の寄附は、「政党匿名寄附」として扱われます。これらの寄附は、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに合計額を記載し、「政党匿名寄附を受けた場所」を詳細に記載する必要があります。例えば、「○○市○○町○○番地 ○○会館大ホール」といった具体的な場所の記述が求められます。ただし、街頭や一般公開の場であっても、1,001円以上の寄附は匿名で受け取ることはできません。1,001円以上の個人からの寄附は、個人寄附として別途(その7)に記載する必要があります。政党匿名寄附に関する規定は、匿名寄附の範囲を明確化し、政治資金の透明性を高めることを目的としています。

3. 金銭以外の寄附の取扱い

労務の無償提供や物品の供与・貸与なども寄附に該当します。これらの場合は、その対価を金額に換算して寄附者区分ごとに計上し、同額の支出を「政治活動費-その他の経費」に計上する必要があります。具体的な記載方法は、関連資料を参照ください。 例えば、事務所の無償提供を受けた場合、その対価相当額を寄附として収入に計上し、同時に同額を支出として計上する必要があります。この場合、領収書を徴し難かった支出の明細書を作成し、「領収書等を徴し難かった事情」欄に「○○の無償提供」と記載する必要があります。収支報告書上の収入と現金に差異が出ないように、正確な計上を行うことが重要です。このように、金銭以外の寄附についても、適切な処理と記載を行うことで、政治資金の透明性を確保することができます。

4. 寄附のあっせんに関する記載

特定の政治団体や候補者などに対して、政治活動に関する寄附を集めて提供することを「寄附のあっせん」といいます。同一の者からあっせんされた寄附の合計額が5万円を超える場合は、そのあっせんをした者ごとに、氏名(名称)、あっせん期間、寄附提供年月日を記載する必要があります。寄附のあっせんは、政治資金の流動性を透明化し、不正な資金の流れを防ぐために重要な情報です。 この規定は、寄附のあっせんという行為自体が、政治活動に影響を与える可能性があることを認識し、その過程を明確にすることで、政治資金の健全性を維持するための措置となっています。あっせんに関わる全ての情報を正確に記録・報告することが求められます。

IV.罰則規定

政治資金規正法に基づき、収支報告書の提出義務違反や虚偽記載は罰則の対象となります。会計責任者、代表者、経理事務職員などが処罰される可能性があります。特に資金管理団体の代表者は、会計責任者の選任監督に相当の注意を払う必要があります。虚偽記載は、記載者本人が処罰の対象となります。

1. 収支報告書提出義務違反 虚偽記載の罰則

政治団体の会計責任者(解散の場合は代表者及び会計責任者)が、収支報告書や添付書類の提出を怠ったり、記載すべき事項を記載しなかったり、虚偽の記載をした場合、罰則が適用されます。これは、政治資金の透明性を確保し、不正を防止するための重要な規定です。具体的には、提出義務違反や虚偽記載が認められた場合、会計責任者や代表者だけでなく、経理事務職員なども処罰の対象となる可能性があります。虚偽の記載については、実際に記載を行った者が処罰の対象となります。会計責任者が長期不在などで職務を果たせない場合、職務代行者がその責任を負うことになります。 これらの罰則規定は、政治資金の適正な管理と報告の徹底を図るためのものです。政治団体関係者は、これらの規定を十分に理解し、法令遵守を徹底する必要があります。

2. 代表者の責任と罰則の厳格性

特に、代表者の責任は重大です。代表者の「相当の注意」とは、社会通念に照らして客観的に誰もが払うべき程度の注意を指します。資金管理団体の場合、代表者が公職の候補者であることから、会計責任者の選任監督について相当の注意を怠っていたとして処罰された場合、公民権停止、現職であれば失職という厳しい罰則が科せられます。これは、政治資金の管理において、代表者にも高い倫理観と責任が求められることを示しています。会計責任者や関係者は、これらの罰則を十分に認識し、報告書の作成および提出において、細心の注意を払う必要があることを示しています。不備や虚偽記載による罰則は厳しく、政治活動の信頼性を損なう可能性があることを理解しておくべきです。

3. 不記載の場合の罰則

収支報告書や添付書類に記載すべき事項を記載しなかった場合も、罰則の対象となります。この場合、会計責任者(または会計責任者の職務代行者)だけでなく、経理事務職員なども処罰の対象となる可能性があります。これは、政治資金の管理において、関係者全員が責任を共有し、正確な情報を報告する必要があることを示しています。報告書の作成・提出においては、関係者間で十分な情報共有を行い、漏れや誤りのないように細心の注意を払うことが不可欠です。不記載による罰則は、政治資金の透明性を確保するための重要な要素であり、関係者は、これらの規定を厳守する必要があります。 責任の所在を明確にすることで、政治資金の不正利用を抑制し、政治への信頼を維持することに繋がります。

文書参照

- 政治資金関係申請・届出オンラインシステム

- 群馬県ホームページ