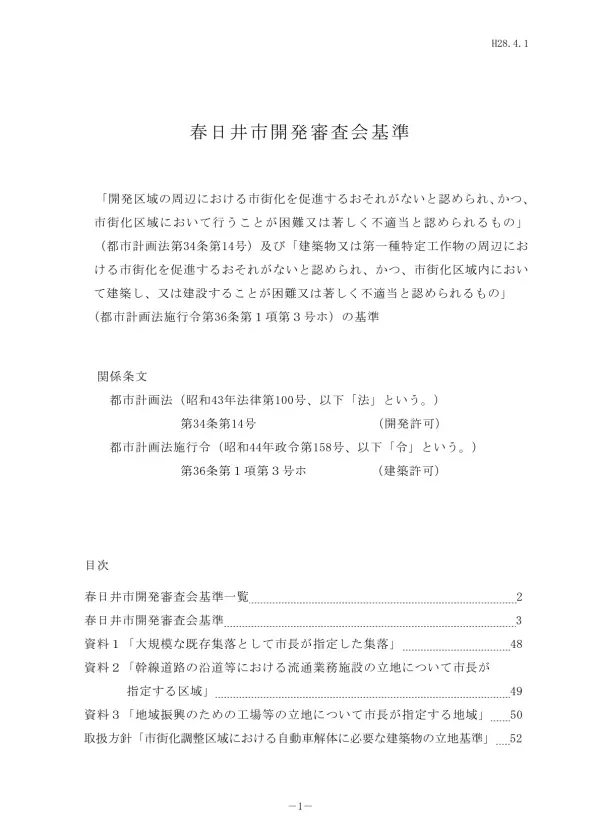

春日井市開発審査会基準:市街化調整区域開発ガイド

文書情報

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 312.47 KB |

概要

I.市街化調整区域における分家住宅の建築

春日井市における**市街化調整区域(Shigaika Chousei Kuyiki)**での開発行為・建築行為に関する審査基準では、**分家住宅(Bunke Jutaku)**の建築を認める条件が厳格に定められています。これは、既存の大規模既存集落(Kizon Shuuraku)に市街化調整区域決定前から生活の本拠を有する農家等の分家住宅に限られ、申請者は配偶者等との世帯を構成していること、かつ、一定の居住要件を満たす必要があります。既存の住宅に継続して居住している場合や、市街化調整区域決定前に建築確認申請を行っている場合などが該当します。 **開発許可(Kaihatsu Kyoka)**取得には、関連法令の許認可も必要となります。

1. 市街化調整区域における分家住宅建築の要件

この節では、市街化調整区域において分家住宅を建築するための条件が詳細に規定されています。まず、建築を希望する土地は、市長が指定した大規模な既存集落内にあり、市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅であることが必須条件です。昭和45年11月24日までに生活の本拠を有していた本家たる世帯構成員であった者、もしくは許可後に配偶者等との世帯を構成することが明らかな者が申請者となります。さらに、大規模既存集落内で法第34条第13号(既存権利者の開発行為)または収用移転の要件による許可を受けて建築された住宅に建築後継続して居住している場合、もしくは市街化調整区域決定前に建築確認申請を行い、市街化調整区域決定後1年以内から継続して居住している場合も該当します。これらの条件に加え、開発または建築に他の法令による許認可が必要な場合は、その許認可が受けられるものであることも求められます。

2. 申請者の要件と既存住宅の状況

分家住宅の建築申請を行うためには、申請者に関する具体的な要件が定められています。申請地が大規模既存集落の分家の要件に該当する場合は、市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する本家たる世帯構成員であった者(昭和45年11月24日までに現に生活の本拠を有した者に限る)であることが求められます。また、原則として、申請者は現に配偶者等との世帯を構成している者(許可後、新たに配偶者等との世帯を構成することが明らかな者を含む)でなければなりません。既存住宅の状況に関しても、大規模既存集落内において法第34条第13号(既存権利者の開発行為)または収用移転の要件による許可を受けて建築等がなされた住宅に建築後、継続して居住している場合、あるいは市街化調整区域決定前に大規模既存集落内で建築確認等の申請をして建築等がなされた住宅に、市街化調整区域決定後1年以内から継続して居住している場合が認められます。これらの要件を満たすことで、市街化調整区域における分家住宅の建築が可能となります。

II.土地収用対象事業による移転

土地収用法に基づく事業施行により**市街化調整区域(Shigaika Chousei Kuyiki)に移転する際の開発許可(Kaihatsu Kyoka)**申請基準も規定されています。移転の必要性が合理的であること、申請者が適切な市街化区域内の土地を所有していないことなどが条件です。**土地収用(Tochi Shuyou)**対象地の選定基準として、市街化区域に隣接する土地(100メートル以内)が優先されます。周辺環境への影響も厳しく審査されます。

1. 土地収用による市街化調整区域への移転の要件

この節では、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に規定される事業の施行により、市街化調整区域に移転する場合の条件が述べられています。まず、事業施行により申請地への移転がやむを得ないと認められる合理的な理由が必要です。申請者は、移転先として適切な市街化区域内の土地又は既存宅地を他に所有していないこと、またはこれらを新たに求めることができないことを、理由書、名寄帳等で明確に示す必要があります。これは、事業による土地収用によって生じたやむを得ない移転を、市街化調整区域内での再定住という形で認めるための厳格な条件設定となっています。事業者は、起業者による構外移転の認定を受けている場合に限って、この規定の適用を受けることができます。

2. 移転先の土地に関する基準

土地収用による移転を認める際の、移転先の土地に関する具体的な基準が示されています。原則として、申請地は市街化区域に隣接している土地、または既存集落内もしくはそれに隣接する土地で、それぞれの区域から100メートル以内の土地である必要があります。申請地は、位置図等の図面で判断できるよう明確に示されなければなりません。収用対象となる土地の所在地は、市内、同一都市計画区域内、および隣接市町であることが条件となります。これらの基準は、移転による地域社会への影響を最小限に抑え、既存の生活圏との連続性を確保するための配慮を示しています。周辺への影響についても、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないことが求められ、具体的な基準が別途規定されています。

3. 周辺環境への配慮と審査基準

移転に伴う建築行為においては、周辺環境への配慮が不可欠です。「周辺の土地利用上支障がない」とは、法第33条の技術基準の遵守、および施設規模に見合った駐車場が設けられることを意味します。これは、土地利用計画図等の図面で判断されます。「周辺の環境条件に悪影響を及ぼさない」とは、具体的な基準を満たすことを意味し、これも図面等で判断されます。これらの基準は、移転によって既存の地域社会や環境に悪影響を与えないよう、厳格に審査されることを示しています。 審査基準は、土地利用計画の整合性、環境保全の観点から、詳細な書類の提出と審査を経て、許可が下りるかどうかが決定されます。

III.既存集落内のやむを得ない自己用住宅

既存集落(Kizon Shuuraku)内での自己用住宅建築に関する**開発許可(Kaihatsu Kyoka)**申請では、申請者が市街化調整区域決定前から当該集落に生活の本拠を有すること、申請地以外に不動産を所有していないこと(例外あり)、住宅の規模・構造が適切であることなどが求められます。特に、市長が指定する大規模な既存集落での建築が原則です。既存住宅の状況や、申請者の事情も審査の対象となります。

1. 既存集落内における自己用住宅建築の要件

市街化調整区域内の既存集落において自己用住宅を建築する場合、いくつかの厳格な条件が課せられています。まず、建築予定地は、市長が指定する大規模な既存集落内に位置し、申請者は市街化調整区域決定前から当該集落に継続して生活の本拠を有する者でなければなりません。 これは、既存の地域社会の維持と秩序ある発展を目的としています。建築される住宅は、原則として一戸建ての専用住宅で、その規模、構造、設計などが居住用住宅として適切である必要があります。申請の内容がこれらの条件を満たしていることが求められます。 都市計画区域における建築物の状況とほぼ同程度の発展状況にある集落であることも重要な条件です。これは、無秩序な開発を防止し、既存の集落構造を維持することを意図しています。

2. 申請者に関する条件と不動産所有状況

既存集落内の自己用住宅建築申請においては、申請者自身の条件も厳しく審査されます。申請者は、申請地以外に不動産を所有していないことが原則です。住民票、名寄帳、理由書などの書類でこの点を判断します。ただし、市街化区域に土地を所有する場合や、市街化調整区域に未利用の宅地等を所有する場合は、それらの土地に建築することが優先されます。そのため、申請地以外に住宅を建築できない、または所有する建物に住めない具体的な理由を申請者は示さなければなりません。持ち家はあるものの、狭小などのやむを得ない理由で新たな住宅が必要な場合も、理由書などの書類で判断されます。申請地が大規模既存集落の要件に該当する場合は、市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する者であることも条件となります。 これらの条件は、住宅建築の必要性を客観的に評価するためのものです。

3. 既存住宅の状況と審査に必要な書類

申請者が既存の大規模既存集落に居住してきたことを証明する必要があります。具体的には、大規模既存集落内において法第34条第13号(既存権利者の開発行為)または収用移転の要件による許可を受けて建築等がなされた住宅に、建築後継続して居住している場合、または市街化調整区域決定前に大規模既存集落内で建築確認等の申請をして建築等がなされた住宅に、市街化調整区域決定後1年以内から継続して居住している場合などが該当します。これらの状況は、土地利用計画図等の図書、既存工場の確認通知書の写し、建物登記簿、家屋証明などの公的証明書によって判断されます。申請内容がこれらの要件を満たしていることが、許可を得る上で重要となります。 これらの書類は、申請者の居住履歴や土地の利用状況などを明確に示すために不可欠です。

IV.既存工場の敷地拡張

市街化調整区域内の既存工場の敷地拡張は、既存工場の立地時期が市街化調整区域決定前であること、拡張により作業工程等の効率化や環境改善が図られることなどが条件です。**開発許可(Kaihatsu Kyoka)**申請には、土地利用計画図、公的証明書、関係当局との協議結果などの提出が求められます。 敷地拡張部分のみに許可が与えられます。

1. 既存工場の立地時期と敷地拡張の許可

市街化調整区域における既存工場の敷地拡張を許可する際の基準として、まず既存工場の立地時期が重要視されます。既存工場の立地時期が市街化調整区域決定前であること、または都市計画法の許可等を受けて当該市街化調整区域に立地し、おおむね10年以上経過していることが条件となります。これは、長年地域に貢献してきた既存事業を保護し、継続的な活動を支援するための配慮です。許可の対象となるのは、敷地を拡張する部分に限られ、既存工場全体ではありません。この点も明確に理解しておく必要があります。公的証明書などによって、工場の立地時期や既存状況が確認されます。

2. 敷地拡張による工場の改善と必要書類

敷地拡張によって、既存工場の作業工程、輸送等の効率化、公害防除、環境整備などの質的改善が図られていることが求められます。これは、単なる規模拡大ではなく、生産性向上や環境負荷軽減といった明確な目的を伴う拡張であることを示す必要があります。申請者には、建築等の前後における状況を示した作業流れ図、具体的な数量を示す文書などの図書を提出することが求められます。さらに、公害部局等関係当局との協議が整っている旨を示す書類も必要となります。これらの書類は、敷地拡張によるメリットを客観的に示し、審査官による判断材料となります。

V.幹線道路沿道の流通業務施設

市長が指定する区域における**流通業務施設(Ryutsu Jigyou Shisetsu)**の建築・開発には、貨物自動車運送事業法や倉庫業法の規定への適合、大型自動車の配置台数や一日当たりの発着貨物量に関する基準、道路への接続条件などが厳しく定められています。**開発許可(Kaihatsu Kyoka)**申請には、詳細な事業計画と位置図が必要です。平成13年4月1日指定、平成22年4月30日改正の指定区域が適用されます。

1. 市長指定区域内における流通業務施設の要件

市街化調整区域内において、幹線道路の沿道などに流通業務施設を建築・開発する場合、市長が指定する区域(指定区域)内でのみ許可されます。この指定区域は、平成13年4月1日の指定以降、複数回の改正を経ており、最新の改正は平成22年4月30日です。 許可される施設は、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く)の用に供する施設、または倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する倉庫(自己の業務用)に限られます。申請の内容は、規定されている1項または2項に該当し、さらに3項から5項までの条件をすべて満たしている必要があります。これらの条件は、地域社会への影響を最小限に抑えるための厳格な基準です。

2. 施設規模と立地条件

流通業務施設の規模に関する基準も定められています。積載重量5トン以上の大型自動車を8台以上配置する、または1日当たりの発着貨物が80トン以上の施設が対象となります。これは、大規模な物流拠点としての機能を有する施設を対象としていることを示しています。申請地は、指定区域の記1、記2、または記4のいずれかに該当しなければなりません。特に、記2または記4の適用については、インターチェンジ(記2の場合は空港を含む)に至るまでの主要な道路が幅員6メートル以上である道路に接していることが求められます。この道路幅員に関する規定は、大型車両の通行の円滑さを確保するためのものです。 これらの条件は、交通インフラとの連携を重視し、物流効率の向上と交通渋滞の回避を図るための配慮です。

3. 道路接続条件と周辺環境への配慮

流通業務施設の立地においては、道路との接続についても厳しい条件が設けられています。「接する区域」とは、四車線以上の国道などから直接敷地に積載荷重5トン以上の大型自動車が乗り入れできる敷地を指し、原則として側道は認められません。幹線道路が高架や掘割などで直接出入できない場合は対象外となります。これは、安全で円滑な物流活動を確保するための重要な条件です。さらに、周辺環境への影響についても配慮が必要です。敷地面積が0.3ヘクタール以上の場合は、緑地率20%以上、都市計画法施行令第28条の3に準じた緩衝帯の設置が求められます。敷地面積が0.3ヘクタール未満で、道路幅員が3メートル以上、かつ待避所などが適切に配置されている場合は、これらの規定が適用除外となります。 これらの規定は、地域住民への配慮と環境保全を重視しています。

VI.有料老人ホーム等の建築

市街化調整区域における有料老人ホーム等の建築には、介護保険法に基づく指定事業者によるサービス提供、安定的な経営の確保、周辺環境への影響(日影規制、臭気規制など)の審査が重要です。**開発許可(Kaihatsu Kyoka)**申請は、都市計画法第33条の技術基準遵守、適切な駐車場の確保が必須となります。

1. 介護保険法に基づくサービス提供と安定的な経営

市街化調整区域における有料老人ホーム等の建築申請においては、介護保険法との関連が重要なポイントとなります。具体的には、当該有料老人ホームにおいて、介護保険法第41条第1項の指定居宅サービス事業者または同法第42条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者により、特定施設入居者生活介護または地域密着型特定施設入居者生活介護が行われる必要があります。これは、入居者への適切な介護サービスの提供を確保するための重要な要件です。さらに、介護保険担当部局との十分な連絡調整の上、安定的な経営が確保されていることが確実と判断されることも必要条件となります。これは、施設の継続的な運営と入居者の生活安定を保障するためのものです。

2. 周辺環境への配慮 日影規制 臭気規制 駐車場

有料老人ホーム等の建築申請では、周辺環境への影響についても厳格な基準が設けられています。「周辺の土地利用上支障がない」とは、都市計画法第33条の技術基準の遵守と施設規模に見合った駐車場の確保を意味します。これは、周辺住民への影響を最小限に抑えるための重要な配慮です。「周辺の環境条件に悪影響を及ぼさない」という条件は、複数の基準を満たす必要があります。まず、予定建築物の日影が、建築基準法第56条の2の規定による市街化調整区域における日影規制を1ランク強化した規制値を満たす必要があります。ただし、この基準の施行前に許可等を受けた建築物や、既に関係法令等の手続きを行っている場合で、この項に適合しない部分については、この限りではありません。臭気についても、悪臭防止法第1種地域および春日井市悪臭対策指針第1種地域の基準値を満たす必要があります。これらの基準は、周辺住民の生活環境を保護するためのものです。

VII.その他用途 宗教施設 社会福祉施設等

宗教施設の建築には、信者数、施設規模、周辺の信者居住状況などが審査基準となります。社会福祉施設等の増築は、安全性の確保や良好な環境創出を目的とし、既存施設の立地状況、敷地拡張の必要性、周辺環境への影響などを総合的に判断されます。**開発許可(Kaihatsu Kyoka)**申請には、事業計画書、図書類の提出が求められます。

1. 宗教施設の建築に関する基準

市街化調整区域における宗教施設の建築申請には、宗教法人法第3条第1号に規定される境内建築物であることが条件となります。境内建築物とは、本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所、その他宗教法人法第3条に規定する目的のために供される建築物および工作物(附属する納骨堂等を含む)を指します。ただし、宿泊施設や休憩施設は申請の対象外です。申請地を中心とした半径1.5キロメートル以内に50人以上の信者が居住していることも必要条件です。当該円内に市街化区域が含まれ、そこに信者が居住している場合は、過半数の信者が市街化調整区域内に居住している場合に限ります。これらの条件は、地域社会における宗教活動の必要性と、その規模を客観的に判断するための基準となっています。申請者は、信者数、施設規模、周辺の信者居住状況などを示す図書を提出する必要があります。末寺や支部を有する本山・地区本部は対象外です。

2. 既存社会福祉施設等の敷地拡張に関する基準

市街化調整区域にある社会福祉施設、医療施設、または教育施設で、平成19年11月30日より前から立地し、かつ、引き続き営業しているものが、建築物の安全性の確保または良好な環境の創出を図る増築等のために敷地を拡張する場合の基準が定められています。この基準は、既存の社会福祉施設等の機能維持・向上を支援することを目的としています。敷地拡張の申請には、周辺環境への配慮が不可欠です。「周辺の土地利用上支障がない」とは、都市計画法第33条の技術基準の遵守、施設規模に見合った駐車場の確保、そして緊急車両の出入りに支障がないことを意味します。「周辺の環境条件に悪影響を及ぼさない」とは、予定建築物の日影が建築基準法第56条の2の規定による市街化調整区域における日影規制を1ランク強化した規制値を満たすことを意味します。ただし、この基準の施行前に既に関係法令等の手続きを行っている場合で、この項に適合しない部分については、この限りではありません。既存社会福祉施設等の敷地面積は、公的証明により既存の敷地であったことが明らかで、かつ建築が可能な敷地面積を基準とします。

VIII.使用済自動車解体事業場

市街化調整区域内における自動車リサイクル法に基づく使用済自動車の解体作業場等の建築は、申請者が平成16年7月1日以降に解体業・破砕業の許可申請を行った者であること、周辺住民への事前説明と同意(例外あり)、緑地率確保、環境への配慮などが求められます。**開発許可(Kaihatsu Kyoka)**申請には、関係法令に基づいた書類の提出が必要です。この基準は自動車リサイクル法と密接に関わっています。

1. 自動車リサイクル法に基づく解体事業場の許可申請

市街化調整区域において、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法、平成14年法律第87号)に基づく解体作業場等の建築を許可する場合の基準が定められています。 まず、許可を受けようとする者は、原則として平成16年7月1日以降に、自動車リサイクル法第60条第1項による解体業または第67条第1項による破砕業の許可申請を行い、新規に事業を営もうとする者です。 これは、法令に基づいた適正な事業運営を確保するための条件です。ただし、同法第63条第1項による解体業の変更の届出、第71条第1項による破砕業の変更の届出、または第70条第1項による破砕業の範囲の変更許可申請があった場合も含まれます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項第7号による廃プラスチック類の破砕施設(1日あたりの処理能力が5トン以下のもの)および自動車リサイクル法第2条第14項による破砕前処理を行う施設に限られます。

2. 環境への配慮 緑地率と緩衝帯の設置

環境への配慮として、敷地面積が0.3ヘクタール以上の場合は、緑地率20%以上が求められます。また、敷地境界の内側に沿って、都市計画法施行令第28条の3の規定に準じた緩衝帯を設ける必要があります。緩衝帯の幅は、敷地面積が1ヘクタール未満の場合は1メートル以上とすることができます。緩衝帯には緑地のほか、公害防止上有効な塀や付属建築物なども含まれます。これは、周辺環境への影響を低減するための措置です。敷地面積が0.3ヘクタール未満の場合で、主たる搬出入口が面する道路幅員が3メートル以上あり、道路構造令に規定される待避所などが適切に配置され通行上支障がない場合は、緑地率と緩衝帯の規定は適用されません。これらの基準は、解体作業に伴う騒音や環境問題への対策として重要です。

3. 周辺住民への配慮と手続き

周辺住民への配慮も重要な要素です。許可を受ける者は、敷地境界線から30メートル以内に存在する住宅の居住者に対して、施設設置計画の概要を事前説明し、原則として同意を得る必要があります。これは、地域住民との良好な関係を築き、円滑な事業運営を確保するためです。ただし、その他法令・要綱等に基づき、利害関係者に対する周知や説明会の開催を行った場合は、この同意取得の規定は適用されません。平成15年8月5日公布の環境省令に該当する事業者は、一部条件が緩和されます。既存の事業所を継続する場合、特定の条件のみが適用対象となります。これらの規定は、地域住民との協調と、事業運営の透明性を確保するためのものです。