春日部市人口動態推移分析

文書情報

| 学校 | 春日部市役所 (Presumed) |

| 専攻 | 都市計画、人口統計学 (Presumed) |

| 出版年 | 平成17年頃 (Presumed) |

| 場所 | 春日部市 (Presumed) |

| 文書タイプ | 参考資料 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 2.20 MB |

概要

I.春日部市の人口と世帯数推移

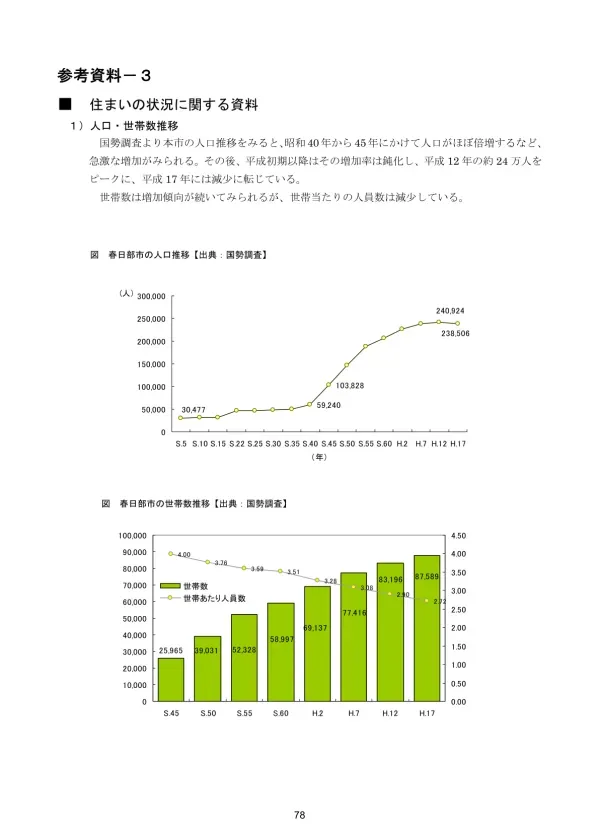

春日部市(Kasukabe City)の人口推移は、昭和40年から45年にかけてほぼ倍増する急激な増加の後、平成初期以降は増加率が鈍化し、平成12年をピークに減少に転じている。一方、世帯数は増加傾向が続くものの、世帯人員数は減少している。平成17年時点では、老年人口の増加が目立ち、高齢化が進んでいることが示されている。年齢別人口の推移を見ることで、生産年齢人口の減少と老年人口の増加という社会構造の変化が明確になる。

1. 全体的な人口と世帯数の推移

昭和40年から45年にかけて、春日部市の人口はほぼ倍増するなど急激な増加を示しました。しかし、平成初期以降は増加率が鈍化し、平成12年頃に約24万人をピークに、平成17年には減少に転じていることが国勢調査から明らかになっています。世帯数は増加傾向が継続していますが、世帯当たりの人員数は減少しており、人口構造の変化を示唆しています。この人口減少は、転出超過が継続していること、特に20代の人口定着率が低いことなどが要因として考えられます。出生数は横ばいである一方、死亡数が増加傾向にあることも、人口減少に影響を与えていると考えられます。

2. 町丁目別人口推移 市街化区域と市街化調整区域

平成11年度から21年度にかけての町丁目別人口推移を見ると、市街化区域の縁辺部で人口増加傾向が見られました。春日部駅周辺や北春日部駅周辺では特に増加率が高く、粕壁東二丁目では7割以上の増加を記録しています。一方で、武里駅東部では増加が見られるものの、武里団地など西部地域では減少率が高いという地域格差も確認できます。市街化調整区域においても、増加率20%を超える町丁目が多く見られる一方、南栄町、豊野工業団地、武里団地などでは世帯数の減少がみられ、地域ごとの発展の偏りや課題が浮き彫りになっています。これらの地域差は、都市開発やインフラ整備、生活環境などの要因によって説明できる可能性があります。

3. 高齢化率の推移と年齢階層別人口

平成7年から17年にかけての年齢階層別人口推移(3階層)を国勢調査から分析すると、生産年齢人口が減少する一方で、老年人口が約8%増加していることがわかります。平成17年時点では、全国平均と比較して老年人口比率は低いものの、埼玉県全体と同程度の高齢化率となっています。この高齢化は、社会保障制度への影響や、高齢者向けインフラ整備の必要性などを示唆しており、春日部市における今後の社会政策の課題となっています。年少人口、生産年齢人口、老年人口の割合の変化を詳細に分析することで、将来の人口予測や社会計画策定に役立つ知見が得られます。

II.春日部市の住宅状況

住宅数は年々増加しているものの、空き家も増加しており、住宅ストックの状況は課題を抱えている。持ち家率は上昇傾向にあり、一戸建て住宅の割合が高い。共同住宅(マンションを含む)の増加率も高く、特に粕壁地区と豊春地区での供給が多い。公的賃貸住宅(県営住宅、市営住宅、UR賃貸住宅など)は、約700戸の県営住宅と約500戸の市営住宅、さらに5000戸を超えるUR賃貸住宅(武里団地など)が存在する。これらの住宅の耐震性や高齢者向け設備の充実度合いは様々で、今後の対策が求められる。家賃は、東武伊勢崎線・野田線沿線の春日部市以南の市町村と比べて低い傾向にある。

1. 住宅数の推移と空き家問題

春日部市の住宅総数は年々増加傾向にあります。しかし、世帯総数と比較すると住宅総数が上回っており、空き家が増加していることが大きな問題となっています。この空き家増加は、人口減少や世帯数の変化、住宅の老朽化など複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられます。空き家の増加は、地域の活性化や防災対策にも影響を与える可能性があり、対策が急務です。具体的な空き家数やその分布状況などの詳細なデータの分析が、有効な対策を講じる上で重要になります。

2. 住宅所有関係と持ち家率

平成5年以降、春日部市の持ち家率は上昇傾向にあります。東武伊勢崎線沿線にある草加市や越谷市と比較しても、春日部市の持ち家率は高い水準を維持しています。借家の内訳を見ると、URや公社住宅の割合は草加市よりも低く、越谷市よりも高いという特徴があります。一方、民営借家の割合は約20%と、3市の中では最も低い数値を示しています。これらの数値は、春日部市の住宅市場における特徴や、居住者の属性、経済状況などを反映していると考えられます。さらに、住宅所有形態別の詳細な分析によって、地域特性や政策課題をより深く理解することができます。

3. 住宅の建て方 構造 建築時期

平成20年現在、春日部市では一戸建て住宅が61.5%を占め、越谷市(5割)や草加市(4割)と比較して高い割合となっています。平成15年から20年にかけての一戸建てと共同住宅の増加戸数はほぼ同数ですが、増加率では共同住宅が若干上回っています。住宅の構造は木造と防火木造が約70%を占めており、昭和46年から55年に建設された住宅は、平成5年には35.3%を占めていたものの、平成20年には18.9%に減少しており、住宅の建て替えが進んでいることがわかります。一方、昭和55年以前に建設された住宅は約27,730戸(31.6%)あり、耐震性に課題がある可能性があります。これらのデータは、今後の住宅政策や防災対策の検討に役立つ重要な情報です。

4. 住宅設備とリフォーム 耐震改修

自動火災感知設備は借家において普及が進んでいる一方、省エネルギー設備は開口部対策以外、普及が進んでいません。高齢者向け設備は持ち家では60.7%に設置されているのに対し、借家では24.3%と大きな差があり、持ち家と借家での居住環境格差が浮き彫りになっています。リフォーム実施率は持ち家で26.6%、耐震診断実施率は10.1%で、耐震診断を実施した住宅の多くは一戸建てです。耐震診断の結果、耐震性が確保されていた住宅の割合は高いですが、リフォームと耐震診断を同時に行うことの有効性が示唆されています。これらのデータから、住宅の安全性の確保や高齢化社会への対応に向けて、更なる政策的取り組みが必要であることがわかります。

5. 新築住宅着工動向と地域別供給状況

平成5年をピークに住宅着工数は減少傾向にありますが、持ち家・分譲住宅は賃貸住宅に比べて比較的安定した供給が続いています。平成17年から20年までの地域別新築住宅データを見ると、戸建て住宅は庄和地域で多く、春日部市の1/5を占めています。一方、分譲マンションは粕壁地域が約7割を占め、共同住宅も粕壁地域で最も多いものの、他の地域でも新築供給が見られます。一畳当たりの家賃は、東武伊勢崎線・野田線沿線の春日部市以南の市町村よりも低い傾向があります。これらの地域差は、土地価格や開発状況、交通アクセスなど様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

III.春日部市の不動産市場動向と地価

地価は平成21年にピークを迎え、平成3年の1/3程度となっている。近年は横ばい傾向だが、粕壁地域は市の平均より高い。賃貸住宅市場では、20㎡前後の住戸面積を中心とした供給がされている。中古マンション市場では、平成2年以前の物件は価格が1,000万円を割るケースが多く、新築分譲マンションとの価格差が生じている。平均家賃は、春日部市で約52,103円、越谷市で約59,638円、草加市で約60,497円となっている。

1. 賃貸住宅市場の現状と家賃動向

平成20年のデータによると、春日部市の平均家賃は52,103円、越谷市は59,638円、草加市は60,497円となっています。春日部市では、家賃40,000円~60,000円の住宅が全体の50.7%を占めており、最も多い価格帯となっています。平成22年2月の不動産市場では、民間の賃貸住宅は20㎡前後の住戸面積を中心に、40㎡、60㎡の物件も供給されています。中古マンション市場では、平成2年以前の築年数の物件は価格が1,000万円を下回るケースも多く、新築分譲マンションとの価格差が顕著に見られます。東武伊勢崎線・野田線沿線においても、春日部市以南の地域と比較して、春日部市の一畳当たりの家賃は低い傾向にあります。これらの情報は、春日部市の賃貸住宅市場における価格競争や、物件の需給バランスなどを分析する上で重要な指標となります。

2. 地価の推移と地域格差

春日部市の公示地価は、平成21年には100,200円/㎡と、ピークであった平成3年の284,800円/㎡と比較して大幅に減少しています。近年は横ばい傾向が続いていますが、地域差が大きく、粕壁地域は市の平均地価の約1.5倍と高くなっています。地価の推移と地域格差は、住宅価格や開発計画、そして都市計画に大きな影響を与えます。粕壁地域の地価が高い要因を分析することで、春日部市の地域開発や不動産投資戦略を考える上で、重要な示唆が得られるでしょう。地価の変動要因を詳細に分析し、将来予測を行うことは、不動産市場の動向把握に不可欠です。

IV.春日部市の住環境

住環境の特徴として、保育所、小中学校、デイサービスセンターまでの距離、公共下水道整備状況などが挙げられる。特に、高齢者のいる世帯において、高齢者向け設備の設置状況が持ち家と借家で大きな差があることが問題視されている。居住水準は、平成20年時点で47.4%の世帯が誘導居住水準を達成しているものの、3.7%の世帯が最低居住水準を下回っている。特に借家世帯、特に給与住宅や民営借家での最低居住水準未達世帯の割合が高い。

1. 保育所 学校 デイサービスセンターまでの距離

住宅・土地統計調査に基づくと、保育所、小中学校、デイサービスセンターまでの距離が、住宅の所有形態(持ち家・借家)によって異なることがわかります。このデータは、子育て世帯や高齢者世帯にとって重要な生活利便性を示す指標となります。特に、高齢者世帯にとってデイサービスセンターまでのアクセスは健康維持に大きく関わってくるため、その距離に関する詳細な分析が重要です。さらに、これらの施設までの距離と住宅価格、居住者の属性との関係性などを分析することで、より詳細な住環境の評価が可能になります。

2. 道路状況と公共下水道整備状況

住宅から最寄りの幅員6m以上の道路までの距離も、所有形態別に分析されています。これは、防災や緊急時の避難経路の確保といった観点から重要な情報です。また、公共下水道の整備状況も、生活環境の質を評価する上で重要な要素です。下水道整備率の地域差や、それに伴う住宅価格や居住者の満足度への影響を分析することで、より具体的な都市計画やインフラ整備の方向性を示唆することができます。これらのデータと他の社会経済指標を組み合わせることで、より多角的な住環境分析が可能になります。

3. 高齢者世帯の居住環境と設備状況

高齢者世帯の居住環境に関するデータは、高齢化が進む春日部市において特に重要な情報です。平成20年のデータによると、高齢者向けの設備が設置されている住宅の割合は持ち家で60.7%、借家で24.3%と、持ち家と借家で大きな差があります。高齢者向け設備の内容としては、手すりの設置(持ち家50.0%)、またぎやすい高さの浴槽(持ち家33.2%)、車いす利用可能な住宅(持ち家9.7%)などが挙げられています。この差は、高齢者の居住満足度や生活の質に影響を与える可能性があります。より詳細な高齢者向け設備の現状把握と課題の洗い出しが、高齢者福祉政策の立案に役立ちます。

V.大規模住宅団地 マンションの実態と市営住宅

武里団地は、約5,660戸のUR賃貸住宅と約560戸の分譲住宅からなる大規模住宅団地で、耐震性の課題を抱えている棟の取り壊しが進んでいる。マンションは、約11,000戸あり、粕壁地区と豊春地区に多く供給されている。市営住宅は、平成22年4月1日現在、15団地466戸で、高齢化が進み、平均年齢は55.12歳、老齢人口比率は32.8%と春日部市全体の比率を上回っている。最低居住水準の達成率は86.5%だが、専用面積が狭い住戸や世帯人員の多い世帯で低い傾向がみられる。

1. 武里団地の実態と課題

都市再生機構による大規模賃貸住宅団地である武里団地は、昭和41年から運用開始されており、賃貸住宅約5,660戸、分譲住宅約560戸から構成されています。しかし、耐震性に課題のある棟の取り壊しが進められており、老朽化対策が重要な課題となっています。団地内の住戸によっては、浴室や浴槽がないなど、設備面にも問題が見られます。団地の規模や築年数を考慮すると、今後更なる老朽化対策や、居住者の生活水準向上のための改修が求められます。これらの課題解決には、多額の費用と綿密な計画が必要となるでしょう。また、団地周辺の生活環境の変化なども考慮した上で、再生計画を策定する必要があります。

2. マンション供給状況と地域特性

春日部市におけるマンションの総戸数は約11,000戸で、粕壁地区と豊春地区への供給が集中しています。近年は特に粕壁地区での供給量が増加傾向にあります。この地域特性は、土地価格や交通アクセス、生活環境などの要因が複雑に絡み合って生じていると考えられます。各地区におけるマンションの供給状況を詳細に分析することで、今後の住宅政策や都市計画に役立つ情報が得られます。例えば、マンション供給の偏在が地域社会に与える影響や、適切な住宅供給計画の策定方法などを検討する上で、これらのデータは重要な役割を果たします。

3. 市営住宅の現状と課題 高齢化と居住水準

平成22年4月1日現在、春日部市には15団地708戸の県営住宅と15団地466戸の市営住宅が存在します。さらに、中堅所得者向けとして都市再生機構賃貸住宅2団地5,889戸、埼玉県特定優良賃貸住宅9住宅294戸があります。市営住宅の入居者は438世帯、916人で、平均世帯規模は2.09人です。平均年齢は55.12歳と高齢化が進み、老齢人口比率は32.8%と春日部市全体の比率(19.6%)を上回っています。65歳以上の高齢者がいる世帯は全体の53.4%を占め、築年数の古い5団地では8割を超えています。最低居住水準達成率は全体で86.5%ですが、専用面積が狭い住戸や世帯人員が多い住戸のある団地で達成率が低い傾向が見られます。これらの状況から、市営住宅における高齢化対策、居住水準の向上、老朽化対策などの課題が浮き彫りになっています。