東京女子医科大麻酔科専門医研修プログラム

文書情報

| 著者 | 尾﨑 眞 |

| 学校 | 東京女子医科大学 |

| 専攻 | 麻酔科 |

| 文書タイプ | 研修プログラム |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.55 MB |

概要

I.東京女子医科大学麻酔科専門医研修プログラムの概要

東京女子医科大学病院を責任基幹施設とする本麻酔科専門医研修プログラムは、朝霞台中央総合病院など複数の関連研修施設(東京都保健医療公社豊島病院、西新井病院、谷津保健病院、名古屋共立病院、埼玉県済生会川口病院、河北総合病院、埼玉協同病院、聖隷浜松病院、総合守谷第一病院など)と連携し、周術期医療、集中治療、ペインクリニックを含む幅広い分野で質の高い教育を提供することで、十分な知識と技術を備えた麻酔科専門医を育成することを目的としています。研修プログラムでは、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、末梢神経ブロックなどの基本的な麻酔技術に加え、高度な特殊麻酔の経験も積むことができます。研修医は、医療チームのリーダーとしての役割も担い、他科医師や他職種と連携し、医療倫理と医療安全に配慮した診療を行う能力を養います。

1. 研修プログラムの目的と参加病院

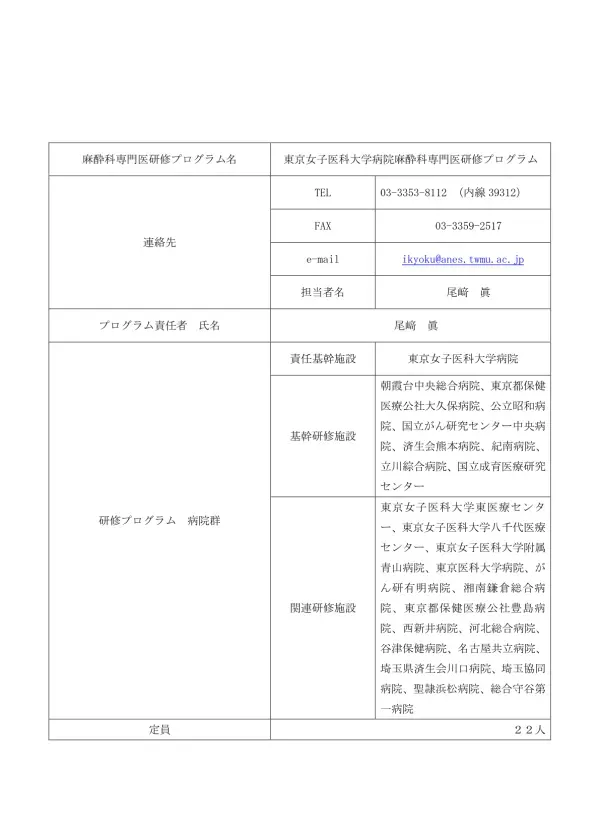

この東京女子医科大学病院麻酔科専門医研修プログラムは、東京女子医科大学病院本院を責任基幹施設として、朝霞台中央総合病院をはじめ、東京都保健医療公社大久保病院、公立昭和病院、国立がん研究センター中央病院、済生会熊本病院、紀南病院、立川綜合病院、国立成育医療研究センターといった基幹研修施設、そして東京女子医科大学東医療センター、東京女子医科大学八千代医療センター、東京女子医科大学附属青山病院、東京医科大学病院、がん研有明病院、湘南鎌倉総合病院、東京都保健医療公社豊島病院、西新井病院、谷津保健病院、名古屋共立病院、埼玉県済生会川口病院、河北総合病院、埼玉協同病院、聖隷浜松病院、総合守谷第一病院といった関連研修施設が参加しています。プログラムの目的は、整備指針に定められた麻酔科研修カリキュラムの到達目標を専攻医が達成できるよう教育を行い、十分な知識と技術を備えた麻酔科専門医を育成することです。これら多様な医療機関での研修を通じて、幅広い臨床経験と専門性を涵養することを目指しています。各施設の規模や専門分野の特性を活かし、研修医一人ひとりの能力開発を支援する体制を整えています。

2. 研修内容 臨床経験と専門性

研修期間中は、手術麻酔、集中治療、ペインクリニックの充分な臨床経験を積むことが求められます。具体的には、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、末梢神経ブロックといった一般的な麻酔法に加え、より高度な特殊麻酔の経験も積む機会が提供されます。ただし、帝王切開手術、胸部外科手術、脳神経外科手術については、一症例の担当医は1名、小児と心臓血管手術については2名までと制限されています。これは、研修医が責任ある医療を提供できるよう、症例数のバランスと適切な指導体制を確保するための配慮です。これらの実践的な臨床経験に加え、研修医は医療チームのリーダーシップ、医療倫理、医療安全に関する知識・実践能力の向上も目指します。周術期の刻々と変化する状況への対応能力、他科医師や他職種との円滑なコミュニケーション能力も育成の重要な要素となっています。

3. 研修目標 麻酔科専門医としての資質

本プログラムは、麻酔科専門医として不可欠な知識と技術の習得のみならず、医師、看護師、学生への教育指導能力、そしてチーム医療におけるリーダーシップや豊かな人間性を涵養することを目指しています。研修医は、医療倫理に基づいた適切な態度と習慣を身につけ、患者への共感とコミュニケーション能力を向上させる必要があります。また、医療安全に関する深い理解と、それを実践する能力も求められます。さらに、院内外のカンファレンスや抄読会への積極的な参加、学術集会や学術出版物への症例報告や研究成果の発表、そして臨床上の疑問点について自ら文献などを用いて解決を図る姿勢も、専門医としての成長に不可欠な要素です。これらの総合的な能力の向上を通じて、将来、日本の麻酔科医療を担うプロフェッショナルな人材育成を目指しています。

II.各研修施設のカリキュラム到達目標

各関連研修施設(東京都保健医療公社大久保病院、公立昭和病院、国立がん研究センター中央病院、済生会熊本病院、紀南病院、立川綜合病院、国立成育医療研究センター、東京女子医科大学東医療センター、東京女子医科大学八千代医療センター、東京女子医科大学附属青山病院、東京医科大学病院、がん研有明病院、湘南鎌倉総合病院など)では、それぞれの特徴を活かした麻酔科研修カリキュラムが実施されています。共通して、安全で質の高い周術期医療の提供能力、集中治療やペインクリニックへの対応能力、そして医療倫理と医療安全に関する知識・実践能力の向上を目指しています。具体的な研修内容としては、術前評価、麻酔器・モニターの操作と管理、様々な外科手術における麻酔管理などが含まれます。また、AHA-ACLSやAHA-PALSなどの資格取得も推奨されています。

1. 研修施設における共通の到達目標

東京女子医科大学麻酔科専門医研修プログラムに参加する全ての関連研修施設(朝霞台中央総合病院、東京都保健医療公社大久保病院、公立昭和病院、国立がん研究センター中央病院、済生会熊本病院、紀南病院、立川綜合病院、国立成育医療研究センター、東京女子医科大学東医療センター、東京女子医科大学八千代医療センター、東京女子医科大学附属青山病院、東京医科大学病院、がん研有明病院、湘南鎌倉総合病院、東京都保健医療公社豊島病院、西新井病院、谷津保健病院、名古屋共立病院、埼玉県済生会川口病院、河北総合病院、埼玉協同病院、聖隷浜松病院、総合守谷第一病院)では、安全で質の高い周術期医療を提供できる専門医の育成という共通の目標を掲げています。これは、手術室における全身管理を基本とした安全で質の高い周術期医療の実践、ペインクリニックを含む疼痛管理の習得、そして麻酔科関連分野全般の診療能力を涵養することを意味します。さらに、集中治療、呼吸・栄養管理、緩和医療など、麻酔科に関連する広範な医療領域の知識と実践能力の習得も目指しています。 各施設は、これらの共通目標を踏まえつつ、それぞれの特性を活かしたカリキュラムを展開しています。

2. 各施設の特徴とカリキュラムの差異

各研修施設は、その規模、設備、専門分野の特性によって、研修カリキュラムに若干の差異が見られます。例えば、国立がん研究センター中央病院では、心臓血管外科と産科を除く多くの悪性腫瘍手術が行われているため、全身麻酔に加え硬膜外麻酔の経験を豊富に積むことができます。また、集中治療室の運営を麻酔科が行っているため、術後管理を含めた周術期管理の研修が充実しています。一方、総合守谷第一病院は、心臓血管外科や小児外科は設置されていませんが、高齢化社会に対応した血管内治療や、産科・小児科病棟の充実により、地域に密着した医療を提供しています。このように、各施設の特色を活かした研修によって、研修医は多様な臨床経験を積み、幅広い知識と技術を習得することができます。それぞれの施設が、安全で質の高い周術期医療の実践を通して、国民の健康と福祉の増進に貢献できる人材育成を目指しています。

3. 研修内容の共通要素 麻酔管理と関連スキル

多くの研修施設で共通して重視されているのは、麻酔管理に関する知識と技術です。具体的には、術前評価(麻酔のリスクとなる患者因子の評価、必要な検査、術前合併症対策)、麻酔器・麻酔回路の構造と点検方法、モニター機器の原理と操作、様々な外科手術(腹部外科、腹腔鏡下手術、胸部外科、心臓手術、血管外科、小児外科、脳神経外科、整形外科、外傷患者、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、レーザー手術、口腔外科、臓器移植など)における麻酔方法とその特性の理解と実践が含まれます。さらに、術後管理、集中治療、救急医療、疼痛管理(周術期の急性痛・慢性痛の機序と治療法)など、麻酔科関連分野の幅広い知識・技術の習得が求められています。AHA-ACLSやAHA-PALSなどの資格取得も推奨され、研修医は常に最新の医療知識と技術を習得し、実践できる能力を身につけることを目指しています。各施設において、院内外のカンファレンスや抄読会への参加、学術発表、自己学習による問題解決能力の向上なども重視されています。

III.研修プログラムの特徴と目標

本麻酔科専門医研修プログラムは、責任基幹施設である東京女子医科大学病院と多くの関連研修施設による連携体制を強みとしています。これにより、多様な症例経験と専門性の高い指導が受けられる環境を提供しています。プログラムの到達目標は、麻酔科専門医として必要な知識・技術・倫理観を備え、医療チームをリードできる人材を育成することです。 研修期間中は、手術麻酔、集中治療、ペインクリニックの十分な臨床経験に加え、医療倫理、医療安全に関する教育、そして研究活動への参加も推奨されています。

1. プログラムの特色 多施設連携による充実した研修環境

本研修プログラムの最大の特徴は、東京女子医科大学病院本院を責任基幹施設とし、複数の基幹研修施設と関連研修施設が連携して研修を行う体制にあります。これにより、研修医は多様な医療機関で幅広い臨床経験を積むことができ、各施設の専門性を活かした質の高い教育を受けることができます。基幹研修施設である朝霞台中央総合病院、東京都保健医療公社大久保病院、公立昭和病院、国立がん研究センター中央病院、済生会熊本病院、紀南病院、立川綜合病院、国立成育医療研究センターに加え、東京女子医科大学系列病院や東京医科大学病院、がん研有明病院、湘南鎌倉総合病院、東京都保健医療公社豊島病院、西新井病院、谷津保健病院、名古屋共立病院、埼玉県済生会川口病院、河北総合病院、埼玉協同病院、聖隷浜松病院、総合守谷第一病院といった多様な医療機関が参加し、それぞれの施設の強みや専門性を活かした教育を提供することで、より高度で実践的なスキル習得をサポートしています。この多施設連携によって、研修医は単一の病院では得られない多様な症例や医療現場を経験し、将来、どのような医療現場にも対応できる柔軟性と高い専門性を身につけることができるのです。

2. 研修目標 高い倫理観と専門性を兼ね備えた麻酔科専門医の育成

本研修プログラムの最終目標は、安全で質の高い周術期医療を提供し、国民の健康と福祉の増進に貢献できる、高い倫理観と専門性を兼ね備えた麻酔科専門医を育成することです。そのため、研修医は手術麻酔、集中治療、ペインクリニックといった麻酔科の主要領域において、豊富な臨床経験を積む必要があります。さらに、麻酔管理に関する基本的な知識・技術(全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、末梢神経ブロックなど)を習得し、高度な特殊麻酔にも対応できる能力を養います。また、医療チームの一員として、他科の医師や他職種と連携し、統率力を持って周術期の変化に対応できる能力も育成します。医の倫理に基づいた適切な態度と習慣、患者への共感、コミュニケーション能力、そして医療安全に関する深い理解を深めることで、プロフェッショナルな麻酔科医として必要とされる総合的な資質を備えることを目指します。研修医は、院内外のカンファレンスや学術発表を通して、常に医療・医学の進歩を学び続け、生涯にわたる研鑽を続ける姿勢も養います。

3. 研修体制 充実した指導体制と学習環境

本プログラムでは、研修医一人ひとりの成長を支援するため、充実した指導体制と学習環境を提供しています。各研修施設には経験豊富な指導医が配置され、研修医は個々の進捗状況に合わせたきめ細やかな指導を受けることができます。また、院内外のカンファレンスや抄読会、外部セミナーへの参加を積極的に推奨することで、研修医の学習意欲を高め、最新の医療知識・技術の習得をサポートしています。さらに、学術集会や学術出版物への症例報告や研究成果の発表を通して、研修医の研究能力の向上も目指しています。臨床上の疑問点についても、指導医への質問はもちろん、自ら文献・資料などを用いて問題解決を図る能力を養うことを重視しています。このように、多角的な教育・研修体制と、積極的な学習機会の提供を通じて、研修医の成長を最大限に支援し、将来の麻酔科医療を担う優秀な人材の育成を目指しています。 各施設の研究環境も活用し、臨床研究への参加も促進することで、より深い専門性の修得を目指します。