東京都荏原病院 麻酔科専門医研修プログラム

文書情報

| 著者 | 米良仁志 |

| 学校 | 荏原病院 |

| 専攻 | 麻酔科 |

| 場所 | 東京都 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.72 MB |

概要

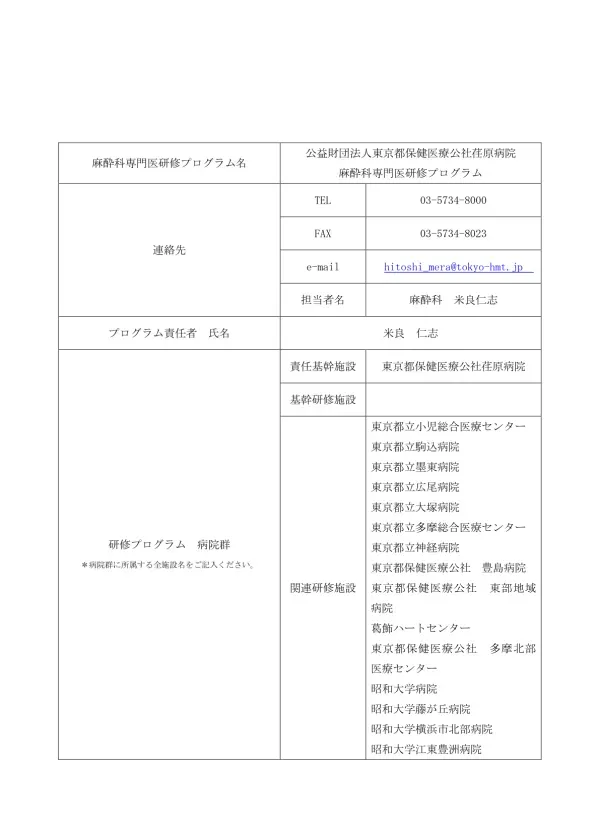

I.プログラム概要 東京都保健医療公社荏原病院 を中心とした 麻酔科専門医研修プログラム

東京都保健医療公社荏原病院を責任基幹施設とする4年間の麻酔科専門医研修プログラムは、麻酔科標榜医および麻酔科専門医取得を目指します。2年終了時に麻酔科標榜医申請資格、3年後に麻酔科専門医受験資格が得られます。ペインクリニック研修も充実しており、小児麻酔や心臓麻酔などは関連施設での他院研修でカバーすることで、カリキュラムの到達目標を達成できます。定員は2名です。

1. プログラムの概要と特徴

本プログラムは、公益財団東京都保健医療公社荏原病院を責任基幹施設とする、日本麻酔科学会認定の4年間の麻酔科専門医研修プログラムです。2年終了時には厚生労働省認定の麻酔科標榜医、日本麻酔科学会認定の麻酔科認定医の申請資格が得られ、さらに3年後には麻酔科専門医の受験資格を得ることができます。研修医の定員は2名です。

本研修プログラムの特徴は、荏原病院において脳外科、消化器外科、胸部外科など、小児外科・心臓外科以外のほとんどの麻酔症例を経験できる点です。さらに、ペインクリニック研修も充実しており、豊富な症例を経験することができます。荏原病院で研修できない小児麻酔や心臓麻酔などの症例については、東京都立小児総合医療センター、東京都立墨東病院など複数の関連施設での他院研修を通して、より専門的な知識と経験を習得できるようカリキュラムが組まれています。これにより、研修カリキュラムの到達目標を確実に達成できる体制が整えられています。研修内容・進行状況を綿密に考慮し、全ての研修医が経験目標に必要な特殊麻酔症例数を達成できるよう、ローテーションが構築されています。 希望に応じて、関連施設での3ヶ月以上の研修も可能です。特に、葛飾ハートセンターでは最低4ヶ月の研修が必須となります。

2. 研修内容

研修内容は、麻酔科領域および関連領域の専門知識と技量の習得に重点が置かれています。具体的には、術前評価、麻酔器・モニター機器の操作、様々な外科領域における麻酔管理(腹部外科、腹腔鏡下手術、胸部外科、成人心臓手術、血管外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、救急救命センター、歯科口腔外科など)、ペインクリニック、集中治療など、幅広い分野を網羅しています。 研修医は、通常の全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックに加え、多くの特殊麻酔症例を担当医として経験します。ただし、帝王切開手術、胸部外科手術、脳神経外科手術は一症例につき担当医1名、小児と心臓血管手術は2名までと制限されています。研修期間中、手術麻酔、集中治療、ペインに関して十分な臨床経験を積むことが求められます。また、研修医は院内のカンファレンスや抄読会、外部のセミナーやカンファレンスに参加し、積極的に議論に参加することが期待されます。さらに、学術集会や学術出版物への症例報告や研究成果の発表、臨床上の疑問点に関する自主的な文献調査や指導医への質問なども求められます。

3. 研修カリキュラム到達目標

本プログラムのカリキュラム到達目標は、安全かつ安心な周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成です。そのため、4つの資質の修得を目指します。1つ目は、麻酔科領域および関連領域における十分な専門知識と技量です。2つ目は、刻々と変化する臨床現場において、適切な臨床的判断能力と問題解決能力を備えることです。3つ目は、医療倫理を遵守し、適切な態度と習慣で診療を行うことです。そして4つ目は、常に医療・医学の進歩に則し、生涯にわたって研鑽を続ける向上心を持ち続けることです。 具体的な到達目標としては、麻酔管理総論(術前評価、麻酔器・モニターの理解と実践)、麻酔管理各論(様々な外科領域における麻酔方法の理解と実践)、ペイン(周術期の急性痛・慢性痛の機序と治療法の理解と実践)、蘇生法(それぞれの患者にあった蘇生法の理解と実践)、神経ブロック(適応、禁忌、解剖、手順、作用機序、合併症の理解と超音波ガイド下での実践)など、多岐に渡ります。 AHA-ACLS、またはAHA-PALSプロバイダーコースの受講とプロバイダーカードの取得も目標に含まれています。 麻酔科診療における患者の接し方、インフォームドコンセントの取得、初期研修医やコメディカルへの教育なども重視されます。

II.研修内容 幅広い 麻酔科領域 を網羅

本プログラムは、脳神経外科、消化器外科、胸部外科など、小児外科と心臓外科を除くほとんどの外科領域における麻酔経験を積むことができます。全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなどの基本手技に加え、腹腔鏡下手術、高齢者手術など特殊な症例にも対応します。ペインクリニック、集中治療についても十分な臨床経験を積むことができます。関連施設(東京都立小児総合医療センター、東京都立墨東病院など10施設以上)での研修も可能です。

1. 手術麻酔の経験

本研修プログラムでは、幅広い手術領域における麻酔経験を積むことができます。具体的には、脳神経外科、消化器外科、胸部外科など、小児外科と心臓外科を除くほとんどの外科領域の手術麻酔を経験できます。 これは、麻酔科専門医として必要な多様な症例への対応能力を養うために不可欠な要素です。研修期間中は、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックといった基本的な麻酔方法に加え、腹腔鏡下手術や高齢者手術など特殊な症例にも携わる機会があります。 これらの経験を通して、様々な麻酔手技の習熟度を高め、複雑な症例への対応能力を向上させることができます。研修医は、担当医として所定の特殊麻酔症例数を経験することが求められます。ただし、帝王切開手術、胸部外科手術、脳神経外科手術は一症例につき担当医1名、小児と心臓血管手術は2名までと制限されています。 研修施設のローテーションを通じて、それぞれの専門分野における高度な知識と技術を習得することができます。

2. 集中治療とペインクリニック

手術麻酔に加え、集中治療とペインクリニックにおける十分な臨床経験も積むことができます。集中治療では、術後の患者の状態を綿密にモニタリングし、適切な治療を行うための知識と技術を習得します。ペインクリニックでは、周術期の急性痛や慢性痛のメカニズム、治療法について理解を深め、実践的なスキルを磨きます。 これにより、麻酔科医として、手術前後の疼痛管理にも対応できる能力を養うことができます。 研修期間中には、これらの分野においても、多くの症例を担当医として経験することが求められます。 これらの経験を通して、麻酔科医としての総合的な能力を向上させ、患者に安全で質の高い医療を提供できるようになります。 また、研修医は、常に最新の情報にアクセスし、自身の知識・技術を向上させる努力が求められます。

3. 関連施設での研修

本プログラムでは、荏原病院に加え、複数の関連施設での研修が可能です。これにより、荏原病院では経験できない小児麻酔や心臓麻酔など、より専門性の高い症例を経験することができます。関連施設での研修は、専門性の高い知識と経験を得るための重要な機会となります。 これら関連施設での研修期間は、研修医の希望や研修内容、進行状況などを考慮して決定されます。 研修期間中は、各施設の指導医の下で、質の高い指導を受けることができます。 関連施設での研修は、単に専門性を高めるだけでなく、異なる医療機関における様々な医療システムや医療文化を学ぶ機会にもなります。これは、今後のキャリア形成において大きな財産となります。 これらの多様な研修機会を通じて、研修医は、麻酔科専門医として必要な幅広い知識と経験を身につけ、社会に貢献できる人材へと成長します。

III.研修カリキュラム到達目標 質の高い 周術期医療 を提供できる専門医育成

本プログラムの目標は、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医を育成することです。そのため、麻酔科領域および関連領域の専門知識・技術の習得、臨床的判断力・問題解決能力の向上、医療倫理の遵守、生涯にわたる学習意欲の涵養を重視しています。具体的には、術前評価、麻酔器・モニターの操作、様々な外科領域における麻酔管理、ペインマネジメント、蘇生、神経ブロックなどに関する知識と技術を習得します。 AHA-ACLS、AHA-PALSプロバイダー資格の取得も推奨されています。

1. 一般目標 安全で質の高い周術期医療の提供

本プログラムの一般目標は、安全かつ安心な周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成です。これは、国民のニーズに応えることを第一に考えて設定されています。具体的には、以下の4つの資質を修得することを目指しています。1つ目は、麻酔科領域および関連領域における十分な専門知識と技量の習得です。これは、幅広い手術分野に対応できる基礎を築くため不可欠です。2つ目は、刻々と変化する臨床現場において、適切な臨床的判断能力と問題解決能力を身につけることです。迅速かつ的確な対応は、安全な医療提供に直結します。3つ目は、医療倫理を常に意識し、患者に寄り添い、適切な態度と習慣で診療を行うことです。倫理観の涵養は、医療従事者として最も重要な資質の一つです。4つ目は、常に医療・医学の進歩を学び続け、生涯にわたって研鑽を続ける向上心を持ち続けることです。これは、常に最新の知識と技術を習得し、質の高い医療を提供し続けるために必要です。これらの4つの資質をバランス良く育成することで、社会のニーズに応えることができる麻酔科専門医を育成することを目指しています。

2. 診療技術 麻酔科診療に必要な基本手技の習熟

麻酔科診療に必要な基本手技の習熟と臨床応用を目標としています。具体的には、日本麻酔科学会が定める「麻酔科医のための教育ガイドライン」の中の基本手技ガイドラインに準拠した研修を行います。これは、麻酔科医として最低限必要な技術レベルを保証するための重要な基準です。研修内容は、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなどの基本的な麻酔手技に加え、より高度な技術も含まれます。 これらの手技を習熟することで、様々な状況下で安全に麻酔を行う能力を身につけることができます。さらに、麻酔器やモニター機器の操作、点検方法、トラブルシューティングについても、熟練した技術を習得します。これにより、機器の故障時にも適切な対応を行い、患者の安全を確保することができます。患者の状態を正確に把握し、適切な麻酔を行うための知識と技術を習得することも重要な目標です。 また、麻酔方法や周術期合併症について、患者に分かりやすく説明し、インフォームドコンセントを得るためのコミュニケーション能力も育成します。

3. 経験目標 手術麻酔 集中治療 ペインにおける臨床経験の積重ね

本プログラムでは、研修期間中に手術麻酔、集中治療、ペインクリニックにおいて十分な臨床経験を積むことを目標としています。 手術麻酔では、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなどの基本的な麻酔に加え、各専門科(腹部外科、胸部外科、脳神経外科など)における特殊な麻酔症例を経験します。 集中治療では、術後患者の管理や重症患者の治療など、幅広い臨床経験を積みます。ペインクリニックでは、周術期の疼痛管理や慢性疼痛治療など、疼痛管理に関する実践的な経験を積みます。 これらの経験を通して、麻酔科医として必要な幅広い知識と技術を習得することができます。 研修医は、それぞれの分野において、所定の症例数を担当医として経験することが求められます。 特に、帝王切開手術、胸部外科手術、脳神経外科手術は一症例につき担当医1名、小児と心臓血管手術は2名までと制限されています。 これらの経験を通して、質の高い周術期医療を提供できる専門医としての素養を身につけます。また、EBM(エビデンスに基づく医療)の考え方を理解し、統計、研究計画などの知識も習得します。

IV.関連研修施設 充実した研修体制

荏原病院に加え、東京都立小児総合医療センター、東京都立墨東病院、東京都立広尾病院、東京都立駒込病院、東京都立大塚病院、東京都立神経病院、東京都立多摩総合医療センター、東京都保健医療公社東部地域病院、東京都医療保健公社豊島病院、東京都保健医療公社多摩北部医療センター、葛飾ハートセンター、昭和大学病院など複数の関連施設で研修を行うことができます。特に、葛飾ハートセンターでは最低4ヶ月間の研修が義務付けられています。

1. 研修施設のネットワーク

本麻酔科専門医研修プログラムは、東京都保健医療公社荏原病院を責任基幹施設とし、複数の関連研修施設と連携することで、充実した研修体制を実現しています。関連施設には、東京都立小児総合医療センター、東京都立墨東病院、東京都立広尾病院、東京都立駒込病院、東京都立大塚病院、東京都立神経病院、東京都立多摩総合医療センター、東京都保健医療公社東部地域病院、東京都医療保健公社豊島病院、東京都保健医療公社多摩北部医療センター、葛飾ハートセンター、昭和大学病院などが含まれます。これらの施設は、それぞれ異なる専門性と特徴を持つため、研修医は幅広い臨床経験を積むことができます。 このネットワークを通して、荏原病院だけでは得られない専門的な知識や技術を習得することが可能です。例えば、小児麻酔や心臓麻酔といった、荏原病院では研修が困難な症例についても、関連施設での研修を通して十分な経験を積むことができます。この多様な研修環境は、麻酔科医としての総合的な能力を向上させる上で非常に重要です。各施設の指導医との連携も密接に行われ、質の高い指導を受けることができます。

2. 研修内容とローテーション

関連施設での研修は、研修医の希望や研修内容、進行状況などを考慮して、適切なローテーションが組まれます。全ての研修医が経験目標に必要な特殊麻酔症例数を達成できるように、研修内容は綿密に計画されています。 葛飾ハートセンターでは、最低4ヶ月間の研修が必須となっています。これは、心臓麻酔に関する高度な知識と技術を習得するために必要な期間と考えられます。他の関連施設についても、3ヶ月以上の研修を行うことが可能です。研修医は、それぞれの施設で、その施設の特色を活かした専門的な研修を受けることができます。 このローテーションシステムによって、研修医は多様な症例を経験し、幅広い臨床スキルを習得することができます。また、それぞれの施設で異なる医療文化やシステムに触れることで、将来、様々な医療機関で活躍できる柔軟性を養うことも期待できます。 各関連施設の指導医による指導体制も万全で、研修医は安心して研修に臨むことができます。

3. 研修体制の充実 専門性の高い指導と多様な症例経験

複数の関連施設を活用することで、本プログラムは、単一の病院では実現できない充実した研修体制を提供しています。 各関連施設は、それぞれ専門性を有しており、研修医はそれぞれの専門分野における高度な知識と技術を習得することができます。 これにより、研修医は、麻酔科医として必要な幅広い知識とスキルを習得し、将来、様々な医療現場で活躍できる人材へと育成されます。 さらに、関連施設での研修は、異なる医療機関のシステムや文化に触れる機会にもなり、柔軟な対応能力を養うことも期待できます。 荏原病院と関連施設の緊密な連携により、研修医は、専門性の高い指導を受けながら、多様な症例を経験することができます。これは、麻酔科専門医としての高い専門性を確立するために不可欠な要素です。 このように、本プログラムは、責任基幹施設である荏原病院と関連施設の強みを最大限に活かした、質の高い研修体制を提供することにより、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成を目指しています。

V.心臓麻酔研修 葛飾ハートセンター

葛飾ハートセンターでは、年間目標症例数を設定し、研修医の練度に合わせて調整しながら指導医が後見する体制です。年間目標症例数は、冠動脈疾患(on-pump/off-pump) 50例、大動脈疾患(弓部から胸部大動脈) 20例、大動脈疾患(下行から胸腹部大動脈) 10例、大動脈疾患(腹部、ステントグラフト) 20例、弁疾患(弁置換、形成) 50例、その他(末梢血管等) 20例です。

1. 葛飾ハートセンターでの研修概要

本プログラムでは、心臓血管外科手術における麻酔を専門とする葛飾ハートセンターでの研修が必須となっています。研修期間は最低4ヶ月間とされ、心臓麻酔に関する高度な知識と技術を習得するための十分な時間を確保しています。 研修医は、指導医の監督の下、様々な心臓手術の麻酔を経験し、実践的なスキルを磨きます。 研修内容は、研修医のスキルレベルに応じて調整され、安全な医療提供を最優先事項として、丁寧な指導が行われます。 葛飾ハートセンターでの研修は、他の関連施設での研修と同様に、本プログラム全体の到達目標を達成するための重要な要素です。 心臓麻酔は高度な専門性を要する分野であるため、この研修を通して、研修医は高度な専門性を身につけ、将来、心臓血管外科領域で活躍できる能力を養うことができます。

2. 研修内容と症例数

葛飾ハートセンターにおける研修では、研修医1名が1年間で担当する目標心臓麻酔症例数が設定されています。これは、研修医が習得すべきスキルレベルと、研修期間中の症例経験のバランスを考慮して決定されています。 目標症例数は、冠動脈疾患(on-pump、off-pump)50例、大動脈疾患(弓部から胸部大動脈)20例、大動脈疾患(下行から胸腹部大動脈)10例、大動脈疾患(腹部、ステントグラフト)20例、弁疾患(弁置換、形成)50例、その他(末梢血管等)20例となっています。これらの症例数は、研修医が様々なタイプの心臓手術における麻酔を経験し、高いレベルの専門性を習得するために必要とされる症例数を反映しています。 研修医の担当症例数は、練度に合わせて調整され、指導医が綿密な指導を行います。これは、研修医が安全に、そして効果的に研修を進められるようサポートするための体制です。 この厳格な症例数管理と丁寧な指導体制を通して、研修医は心臓麻酔の専門家として必要なスキルを確実に習得することができます。

3. 研修体制と指導

葛飾ハートセンターでは、研修医一人ひとりに十分な指導が行き届くよう、研修体制が整えられています。 研修医の担当症例数は、その練度に合わせて調整され、指導医が適切な指導を行います。これにより、研修医は安全に、そして着実にスキルアップを図っていくことができます。 指導医は、研修医の技術指導だけでなく、臨床における問題解決能力や、倫理的な判断力の向上についても指導します。 また、定期的なカンファレンスや抄読会などを通して、研修医同士の意見交換や、最新の知見の共有も行われ、研修の質を高めるための工夫が凝らされています。 研修医は、葛飾ハートセンターでの研修を通して、単に心臓麻酔の技術を習得するだけでなく、高度な専門知識と臨床能力を兼ね備えた麻酔科医としての成長を目指します。 この研修は、将来、心臓麻酔の分野で活躍したいと考えている研修医にとって、貴重な経験となるでしょう。