東大麻酔科専門医研修プログラム

文書情報

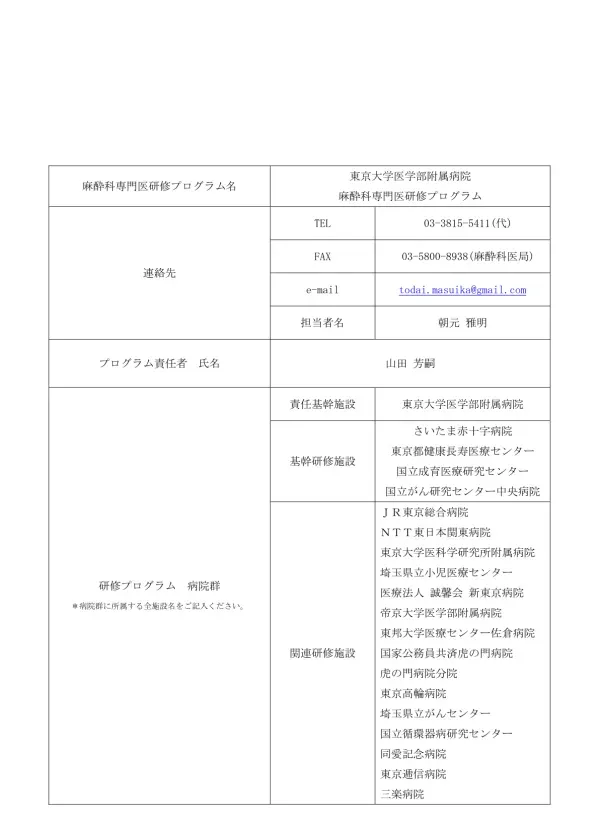

| 著者 | 東京大学医学部附属病院 麻酔科 |

| 学校 | 東京大学医学部附属病院 |

| 専攻 | 麻酔科専門医研修プログラム |

| 場所 | 東京 |

| 文書タイプ | 研修プログラム概要 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 375.55 KB |

概要

I.東京大学医学部附属病院を中心とした麻酔科専門医研修プログラムの概要

本プログラムは、定員25名の麻酔科専門医研修プログラムです。責任基幹施設である東京大学医学部附属病院と、複数の基幹・関連研修施設(さいたま赤十字病院、東京都健康長寿医療センター、国立成育医療研究センター、国立がん研究センター中央病院、JR東京総合病院、NTT東日本関東病院、東京大学医科学研究所附属病院、埼玉県立小児医療センター、医療法人誠馨会新東京病院、帝京大学医学部附属病院、東邦大学医療センター佐倉病院、国家公務員共済虎の門病院、虎の門病院分院、東京高輪病院、埼玉県立がんセンター、国立循環器病研究センター、同愛記念病院、東京逓信病院、三楽病院)において、質の高い手術麻酔、集中治療、ペインクリニックの研修を提供します。2年目以降は、専攻医の達成度に応じて研修施設を選択可能で、希望に応じて小児麻酔(国立成育医療研究センター、埼玉県立小児医療センター)や心臓麻酔(医療法人誠馨会新東京病院、国立循環器病研究センター)の集中研修(6ヶ月以上)も可能です。 麻酔管理に関する基礎から高度な知識・技術習得を目指します。

1. プログラム概要と定員

本プログラムは、東京大学医学部附属病院を責任基幹施設とする麻酔科専門医研修プログラムで、定員は25名です。研修期間中は、東京大学医学部附属病院をはじめ、さいたま赤十字病院、東京都健康長寿医療センター、国立成育医療研究センター、国立がん研究センター中央病院など、複数の基幹および関連研修施設で研修を行います。これら研修施設は、麻酔科領域における高度な医療を提供し、専門医育成に豊富な経験を持つ機関です。研修医は、これらの施設において、手術麻酔管理、集中治療、ペインマネジメントなど、麻酔科専門医として必要な幅広い臨床経験を積むことができます。特に、2年目以降は、研修医の達成度と希望を考慮し、適切な研修施設を選定します。小児麻酔や心臓麻酔を希望する研修医には、国立成育医療研究センター、埼玉県立小児医療センター、医療法人誠馨会新東京病院、国立循環器病研究センターなど、それぞれの専門分野に特化した施設での集中研修(6ヶ月以上)も提供されます。このプログラムは、麻酔科専門医に必要な知識と技術を習得させ、安全で質の高い周術期医療を提供できる人材育成を目指しています。

2. 研修内容と臨床経験

研修期間中は、手術麻酔、集中治療、ペインマネジメントに関する十分な臨床経験を積むことを目標としています。具体的には、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックといった基本的な麻酔手技に加え、より高度な特殊麻酔の経験も積みます。ただし、帝王切開手術、胸部外科手術、脳神経外科手術は一症例につき担当医を一人、小児と心臓血管手術は一症例につき担当医を二人までとするなど、安全性を確保するための規定が設けられています。研修医は、これらの臨床経験を通して、麻酔管理に関する幅広い知識と熟練した技術を習得します。また、研修を通して、様々な症例に対応できる判断力や問題解決能力を養うと共に、最新医療技術や知識を習得します。研修内容は、日本麻酔科学会の教育ガイドラインを参考に、質の高い医療を提供できる人材育成に重点を置いて設計されています。

3. 研修施設一覧

本プログラムでは、東京大学医学部附属病院を筆頭に、多数の連携施設が研修に協力しています。基幹研修施設としてさいたま赤十字病院、東京都健康長寿医療センター、国立成育医療研究センター、国立がん研究センター中央病院が挙げられ、これらに加え、JR東京総合病院、NTT東日本関東病院、東京大学医科学研究所附属病院、埼玉県立小児医療センター、医療法人誠馨会新東京病院、帝京大学医学部附属病院、東邦大学医療センター佐倉病院、国家公務員共済虎の門病院、虎の門病院分院、東京高輪病院、埼玉県立がんセンター、国立循環器病研究センター、同愛記念病院、東京逓信病院、三楽病院など多くの関連研修施設が、研修の質を高めるために協力体制を築いています。これらの多様な施設での研修を通して、研修医は、様々な医療環境や症例に対応できる能力を身につけることができます。各施設の専門性や特徴を活かし、包括的な麻酔科医育成を目指しています。

II.研修カリキュラム到達目標

各研修施設において、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成を目指します。 研修内容は、術前評価、麻酔器・モニターの操作と管理、各種麻酔法(全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなど)、集中治療、ペインマネジメントなどを網羅。 また、カンファレンスへの積極的な参加、学術発表、文献調査による問題解決能力の育成も重視します。日本麻酔科学会の教育ガイドラインに準拠した診療技術の習得もカリキュラムに含まれます。 AHA-ACLS、またはAHA-PALSプロバイダーコースの受講と資格取得が推奨されます。

1. 一般目標 安全で質の高い周術期医療の提供

研修カリキュラムの一般目標は、安全で質の高い周術期医療を提供し、国民の健康と福祉の増進に貢献できる麻酔科専門医を育成することです。 これは、東京大学医学部附属病院をはじめとする複数の研修施設において、共通の理念として掲げられています。具体的には、麻酔管理に関する総合的な知識と技術、患者の術前評価能力、麻酔器材の操作とトラブルシューティング能力、そして、周術期の急性痛・慢性痛の治療に関する知識と実践能力の習得を目指します。 さらに、各研修施設でのカンファレンスや抄読会への積極的な参加、学術集会や学術出版物への発表を通して、専門知識の研鑽とコミュニケーション能力の向上を促します。 また、臨床上の疑問点に対して、指導医に相談するだけでなく、自ら文献や資料を用いて解決策を探求する能力も育成します。これは、常に学び続け、医療の進歩に貢献できる専門医の育成に繋がる重要な要素です。 各施設のカリキュラム到達目標は、この一般目標を基盤に、それぞれの施設の特性を反映した内容となっています。

2. 経験目標 手術麻酔 集中治療 ペインマネジメントの臨床経験

研修期間中は、手術麻酔、集中治療、ペインマネジメントの3つの領域において、十分な臨床経験を積むことが求められます。具体的には、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなどの一般的な麻酔手技に加え、より高度な特殊な麻酔手技を経験します。 手術の種類によっては、一症例あたりの担当医の人数を制限することで安全性を確保しています。例えば、帝王切開、胸部外科手術、脳神経外科手術は一人の担当医、小児と心臓血管手術は二人の担当医というように、症例や患者の状態に応じて適切な体制が整えられています。集中治療においては、ICUでの勤務を通して、重症患者の管理、蘇生法、人工呼吸器管理などの高度な医療技術を習得します。ペインマネジメントでは、周術期の疼痛管理、慢性疼痛治療など、患者さんのQOL向上に繋がる知識と技術を習得します。これらの臨床経験を通して、研修医は麻酔科医としての実践的な能力を養い、高度な医療を提供できる能力を身につけることができます。 AHA-ACLS、またはAHA-PALSプロバイダーコースの受講と資格取得も推奨されています。

3. 診療技術 日本麻酔科学会教育ガイドライン準拠

麻酔科診療に必要な基本手技は、日本麻酔科学会の定める「麻酔科医のための教育ガイドライン」に準拠して習得します。このガイドラインは、麻酔科医として必要な基本的な知識と技術を網羅しており、研修医は、このガイドラインに基づいた研修を受けることで、質の高い医療を提供できる能力を確実に身につけることができます。 研修医は、このガイドラインに沿って、様々な麻酔手技の習熟を目指し、実践的な臨床能力を高めていきます。 具体的には、術前評価、麻酔管理、術後管理など、麻酔科診療全般にわたる基本手技の習得を目指し、それぞれの患者の状態に合わせた適切な麻酔方法を選択し、安全に手術を支援する能力が求められます。 また、研修期間中に経験する症例を通して、これらの基本手技を臨床応用できるレベルまで習熟することを目指します。 研修医は、指導医からの指導を受けながら、これらの基本手技を確実に習得し、将来、麻酔科専門医として活躍できるよう、着実なスキルアップを目指します。

III.主要研修施設

本プログラムは東京大学医学部附属病院を責任基幹施設とし、上記以外にも多数の関連施設が連携しています。各施設の特色を生かし、多様な症例経験と専門性の高い指導を受けることができます。 特に、小児麻酔と心臓麻酔の集中研修は、それぞれ専門性の高い施設(国立成育医療研究センター、埼玉県立小児医療センター、医療法人誠馨会新東京病院、国立循環器病研究センター)で行われます。

1. 責任基幹施設 東京大学医学部附属病院

本麻酔科専門医研修プログラムの責任基幹施設は東京大学医学部附属病院です。同病院は、麻酔科領域において高度な医療技術と教育体制を備え、多くの専門医を育成してきた実績を持つ国内屈指の医療機関です。研修医は、同病院において、最新の医療技術や知識に触れ、高度な医療を提供する上で必要なスキルを習得することができます。東京大学医学部附属病院での研修は、研修プログラムの中核を成しており、他の関連施設での研修と合わせて、総合的な麻酔科医としての育成を目指しています。 同病院における研修では、多様な症例を経験し、熟練した指導医からの指導を受けることができます。これは、研修医の成長に大きく寄与する貴重な機会となります。 また、東京大学医学部附属病院の豊富な臨床資源と研究環境は、研修医の成長をさらに促進する基盤となります。

2. 基幹 関連研修施設

東京大学医学部附属病院に加え、本プログラムは複数の基幹研修施設と関連研修施設と連携しています。基幹研修施設には、さいたま赤十字病院、東京都健康長寿医療センター、国立成育医療研究センター、国立がん研究センター中央病院が含まれます。これらの施設は、それぞれ特定の専門分野に強みを持つ医療機関です。例えば、国立成育医療研究センターや埼玉県立小児医療センターは小児麻酔に、医療法人誠馨会新東京病院や国立循環器病研究センターは心臓麻酔に特化した高度な医療を提供しています。関連研修施設として、JR東京総合病院、NTT東日本関東病院、東京大学医科学研究所附属病院、帝京大学医学部附属病院、東邦大学医療センター佐倉病院、国家公務員共済虎の門病院、虎の門病院分院、東京高輪病院、埼玉県立がんセンター、同愛記念病院、東京逓信病院、三楽病院など、様々な規模と特徴を持つ医療機関が参加しており、研修医は、これらの施設で多様な臨床経験を積むことができます。 研修医は、自身の専門性や興味関心に基づき、適切な研修施設を選択することができます。

3. 専門分野別集中研修

専攻医の希望と研修達成度に応じて、小児麻酔と心臓麻酔の集中研修が提供されます。小児麻酔の集中研修は、国立成育医療研究センターと埼玉県立小児医療センターで行われ、心臓麻酔の集中研修は、医療法人誠馨会新東京病院と国立循環器病研究センターで行われます。これらの施設は、それぞれの専門分野において高い専門性と豊富な経験を持つ医療機関であり、研修医は、高度な専門知識と技術を習得することができます。集中研修期間は6ヶ月以上を目安としており、研修医は、これらの専門分野における高度な臨床経験を積むことで、専門性を高めることができます。集中研修は、研修医のキャリアパスを形成する上で重要な役割を果たし、将来の専門医としてのキャリア形成に大きく貢献します。希望する研修医は、それぞれの施設の特徴を理解した上で、最適な研修計画を立てることができます。