水産物出荷量データ:主要産地別推移

文書情報

| 学校 | 大学名不明 |

| 専攻 | 水産学、経済学、または関連分野 |

| 出版年 | 不明 |

| 場所 | 不明 |

| 文書タイプ | 講義資料、レポート、または統計データ |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 0.94 MB |

概要

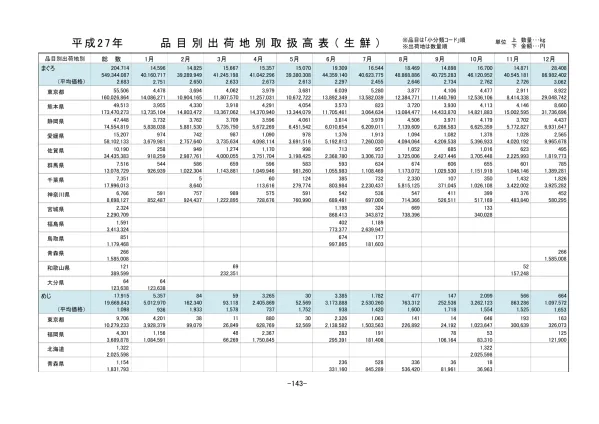

I.主要水産物の都道府県別出荷量と平均価格

本データは、まぐろ、ぶり、するめいか、あおりいか、くろかれい、めいたかれい、あおたい、その他ふぐ、かます、はた、ぐち、しいら、やがら、とり貝など主要水産物の、都道府県別の月別出荷量と平均価格を示しています。特に、千葉県はまぐろとはたの出荷量が多く、青森県はくろかれいの主要供給地であることがわかります。また、長崎県はめいたかれいとやがらの出荷量が顕著です。平均価格に関しては、とり貝が最も高く、しいらが最も低い傾向が見られます。各品目の詳細なデータは、今後の分析で個別に検討します。

1. まぐろの出荷状況

資料によると、まぐろの平均価格は2,683円です。出荷地別では千葉県からの出荷量が783,265と突出しており、他の地域からの出荷量を大きく上回っています。この数値は、千葉県がまぐろの水揚げや流通において重要な役割を担っていることを示唆しています。ただし、月別データやその他の地域からの出荷量の詳細については、本資料からは読み取れません。更なる詳細なデータ分析が必要となります。 千葉県におけるまぐろ漁業の規模や、流通システムの効率性などが、この高い出荷量に影響している可能性があります。今後、千葉県におけるまぐろ漁業の実態や、流通経路に関する調査を行うことで、より詳細な分析が可能になるでしょう。また、他の地域からの出荷量が少ない理由についても、需要、供給、漁場環境、漁業政策などの要因を考慮した上で分析を進めていく必要があります。

2. ぶりとその他の魚介類の出荷状況

ぶりは平均価格565円で、富山県からの出荷量(221,745)が目立っています。一方、他の魚介類(するめいか、あおりいか、くろかれい、めいたかれい、あおたい、その他ふぐ、かます、はた、ぐち、しいら、やがら、とり貝)も、それぞれの主要産地から一定の出荷量が見られます。例えば、くろかれいは青森県(588,049)、めいたかれいは長崎県(104,317)、するめいかは徳島県(52,487)からの出荷が多いです。これらの地域は、それぞれの魚介類の生育に適した環境や、歴史的に培われた漁業技術などが存在している可能性が考えられます。平均価格も、魚介類の種類によって大きく異なっており、とり貝が2,826円と最も高く、しいらが133円と最も安価です。この価格差は、希少性、需要、季節性などの様々な要因が影響しているものと考えられます。各魚介類の価格形成メカニズムを解明するためには、更なる詳細な市場データの分析が不可欠です。

3. 主要出荷地別の分析

本資料からは、千葉県、青森県、長崎県、富山県などが主要な水産物出荷地であることが分かります。千葉県はまぐろと比較的低価格帯のはたの大きな出荷量を誇り、青森県はくろかれい、長崎県はめいたかれいとやがら、富山県はぶりの主要供給地となっています。これらの地域が主要産地となっている背景には、それぞれの地域に適した漁場環境や、伝統的な漁業技術、効率的な流通システムなどが存在している可能性が高いと考えられます。しかしながら、本資料からは、これらの要因に関する具体的な情報は得られません。それぞれの地域における漁業の実態や、流通システムの特徴などを詳細に調査することで、より深い分析が可能になるでしょう。また、各地域における水産物の生産量や、消費量といったデータを比較することで、各地域における水産物の市場動向をより明確に把握することができ、今後の水産政策の立案にも役立つと考えられます。

II.主要出荷都道府県別概要

千葉県: まぐろ(783,265)、はた(165,963)の大量出荷が特徴的です。 青森県: くろかれい(588,049)の主要産地です。 長崎県: めいたかれい(104,317)、やがら(154,694)の出荷量が注目されます。 富山県: ぶり(221,745)の主要供給地の一つです。 その他の都道府県もそれぞれの主力水産物において一定の出荷量を有しています。 詳細な数値は各品目毎のセクションで確認できます。

1. 千葉県

千葉県は、本データにおいて複数の水産物で高い出荷量を示しています。 まぐろにおいては、783,265という非常に高い数値が記録されており、他の地域を圧倒的に上回っています。これは、千葉県がまぐろの主要な供給地であることを示しています。さらに、はたについても、690,213と大きな出荷量があり、まぐろと同様に千葉県が重要な役割を果たしていることが分かります。 その他、あおたいについてもわずかながら出荷が確認されています。これらの結果から、千葉県は多様な水産物の生産・流通拠点として重要な地位を占めていると言えるでしょう。今後、それぞれの品目の月別データや、出荷量の推移を詳細に分析することで、千葉県における水産業界の現状と将来展望をより深く理解することが期待されます。また、これらの高出荷量を支える要因についても、漁業規模、流通システム、市場の需要など多角的な視点からの調査が必要と考えられます。

2. 青森県と長崎県

青森県はくろかれいの主要産地であり、588,049という高い出荷量を記録しています。これは青森県の地理的条件や、漁業技術などがくろかれいの生育に適していることを示唆しています。一方、長崎県はめいたかれい(104,317)とやがら(154,694と271,814)の二つの品目で比較的大きな出荷量を示しています。これらの数値は、長崎県がこれらの水産物の生産において重要な役割を担っていることを示しています。青森県と長崎県は、それぞれ異なる種類の魚介類において高い生産性を示していることから、それぞれの地域特有の漁業環境や技術などが重要な要因となっている可能性があります。今後、それぞれの地域における漁業の実態や、環境条件、漁業技術などの詳細な調査を行うことで、これらの地域が主要産地となっている理由を解明できると考えられます。また、これらの地域における漁業の持続可能性についても検討する必要があります。

3. その他主要出荷地

富山県はぶり(221,745)の主要供給地として挙げられており、この地域特有の養殖技術や環境条件が関係していると考えられます。大阪・鳥取・東京といった都市部近郊の府県でも、一定量の様々な水産物が流通していることがわかります。これらの地域は消費地としての役割も大きく、近隣の水揚げ地との連携が密接に行われている可能性が考えられます。 一方で、徳島県、愛知県、福井県、兵庫県、鹿児島県、山形県、岩手県、宮城県、宮崎県、神奈川県、岡山県、茨城県、新潟県、秋田県、三重県などからも、様々な水産物が、量こそ少ないものの出荷されていることが分かります。これらの地域の出荷量を詳細に分析することで、地域経済や漁業の現状を把握し、地域活性化に繋がる知見を得ることが期待できます。それぞれの地域の特性や、漁業資源の状況などを踏まえた上で、今後の水産政策や地域開発計画を策定していくことが重要となります。

III.平均価格に関する知見

各水産物の平均価格には大きなばらつきが見られます。とり貝 (平均価格2,826) は高価格帯に位置し、しいら (平均価格133) は低価格帯に位置しています。この価格差は、希少性、需要、漁獲量などの要因が複雑に絡み合っていると考えられます。各品目の価格動向の詳細な分析は今後の課題です。

1. 価格帯の幅と要因

本資料に記載されている水産物の平均価格は、品目によって大きなばらつきが見られます。最も高価なものはとり貝で2,826円、最も安価なものはしいらで133円と、その差は20倍以上に及びます。この価格差は、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられます。例えば、希少性、需要と供給のバランス、漁獲量、季節変動、養殖か天然ものかといった生産方法の違いなどが影響している可能性があります。 高価格帯の魚介類は、一般的に希少性が高く、需要に対して供給が不足している場合が多いと考えられます。一方、低価格帯の魚介類は、大量に漁獲でき、需要も安定している場合が多いと考えられます。しかし、単純に供給量と需要だけで価格が決まるわけではなく、流通経路や消費者の嗜好なども価格に影響を与えている可能性があります。より詳細な価格分析を行うためには、それぞれの品目の市場動向や流通状況、消費者の購買行動などを詳細に調査する必要があります。

2. 代表的な水産物の平均価格

資料から、いくつかの代表的な水産物の平均価格を確認できます。 まぐろは2,683円、ぶりは565円、するめいかは556円、あおりいかは1,780円、くろかれいは511円、めいたかれいは819円、あおたいは1,213円、その他ふぐは2,431円、かますは708円、はたは2,129円、ぐちは408円、しいらは133円、やがら603円となっています。これらの価格は、それぞれの品目の市場における需要と供給、希少性、旬の時期、流通コストなどを反映した結果であると考えられます。 価格が高い品目は、一般的に希少価値が高く、需要も高い傾向が見られます。逆に、価格が低い品目は、比較的入手しやすく、需要も安定している傾向が見られます。しかし、これらの価格形成には、様々な要因が複雑に絡み合っている可能性があり、単純な比較だけでは、その要因を明確に特定することは困難です。更なる詳細な分析が必要となります。

3. 今後の分析に向けて

本資料から得られた平均価格の情報は、水産物の市場動向を理解する上で重要な手がかりとなりますが、より詳細な分析を行うためには、更なるデータが必要となります。具体的には、月別データ、地域別データ、サイズ別データなどを収集することで、価格変動の要因をより深く解明できると考えられます。 例えば、季節変動の影響を分析するために、月別の価格データを収集・分析する必要があります。また、地域間の価格差を分析するために、地域別の価格データを収集する必要があります。さらに、サイズ別の価格データを収集することで、サイズと価格の関係性を分析できます。これらのデータ分析を通して、水産物の価格形成メカニズムをより深く理解し、今後の市場予測や水産政策の立案に役立てることが期待されます。また、消費者の購買行動に関する調査なども併せて行うことで、より精度の高い分析が可能になるでしょう。