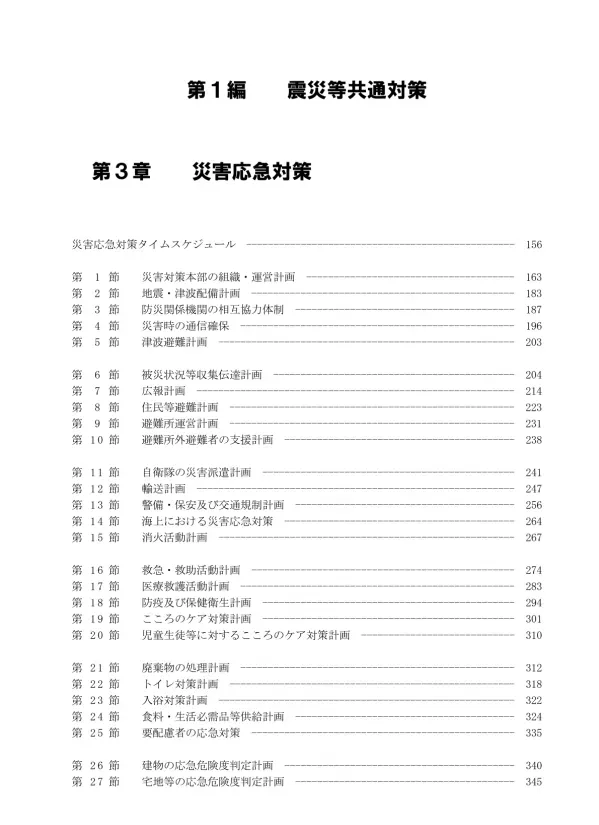

災害応急対策計画:タイムスケジュール付き

文書情報

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 5.22 MB |

| 専攻 | 防災学、危機管理学など |

| 文書タイプ | 災害対策計画書の一部 |

概要

I.災害応急対策の基本方針

本計画は、地震発生後の72時間以内を救命・救助活動の最優先期間とし、人的・物的資源を重点的に配分することを定めています。初期対応として、被害状況の把握、体制整備、人命救助、消火活動、避難対策、**生活支援(食料、飲料水、燃料供給)**を実施。その後、保健衛生、社会秩序維持、ライフライン復旧、二次災害防止へと移行します。広域的な支援の円滑な受入れも重要です。連絡手段としてFAX、無線、新潟県総合防災情報システム、メールなどを活用します。

1. 地震発生直後の対応

地震発生後、防災関係機関はまず被害規模等の情報収集・連絡を行い、その情報に基づき必要な体制を整備します。特に、発災当初の72時間は人命救助活動において極めて重要な時間帯であるため、人命救助及びそのための活動に人的・物的資源を優先的に配分します。具体的には、人命救助、救急・医療、消火活動、避難対策、生活支援(食料、飲料水、燃料等の供給)が挙げられます。情報伝達手段としてFAX、無線、新潟県総合防災情報システム、メールなどを活用することが明記されています。これらの迅速な対応が、初期段階における被害拡大の抑制に繋がる重要な要素となります。

2. 当面の危機的状況への対応とその後

当面の危機的状況への対応の後、保健衛生の確保、社会秩序の維持、ライフラインの復旧、被災者への情報提供、二次災害(土砂災害、風水害、建物倒壊等)の防止へと対策は移行します。これらの活動は、災害後の社会機能の回復、そして被災者の生活再建に不可欠な要素となります。特に、二次災害の防止は、新たな被害拡大を防ぐために極めて重要な対策です。また、広域的な人的・物的支援を円滑に受け入れる体制の構築も重要な課題として挙げられています。これは、災害規模によっては、市町村単独では対応できない場合があるため、近隣自治体や県、国からの支援が不可欠となるからです。

3. 警戒本部の設置 廃止と情報発信

警戒本部の設置又は廃止の場合は、未来創造課を通じて報道機関に発表すると同時に、市ホームページ及び緊急告知FMラジオ等により市民に周知します。これは、市民への正確かつ迅速な情報伝達を確保し、パニックや混乱を防ぐために不可欠な手順です。市長は、休日及び夜間等の勤務時間外における災害発生に備えた情報連絡体制をあらかじめ整備する必要があります。これは、時間帯に関わらず迅速な初動対応を行うために必要な体制整備であり、災害対応における重要な要素の一つです。

4. 避難所の開設と職員配置

市長は、災害状況に応じて施設管理者、自治会、自主防災組織、市民等と協働で避難所の開設を行います。避難所に配置する職員は、災害対策本部事務局長があらかじめ指名する職員(避難所指名職員)とし、避難所の開設、避難者の収容、負傷者の救護及び地域の被害状況の調査を行います。これは、避難所における円滑な運営と、被災者への適切な支援を確保するために不可欠な役割分担です。また、この指名職員の役割は、避難所開設後の初期対応における重要な役割を担うことを意味し、災害対策における迅速かつ的確な行動が求められます。

5. 災害時における職員の配備と情報伝達

勤務時間内に地震が発生した場合、災害対策本部事務局の指令の下、各対策部は必要に応じて応急対策を実施します。地震感知後、災害対策本部事務局の照会を待つことなく、市管理施設、その他の公共施設、災害危険箇所の点検、市民生活への影響等の被害情報収集を行い、災害対策本部事務局へ報告します。地域安全課職員は、地震感知、新潟地方気象台からの地震情報又はテレビ・ラジオ等から情報を得た場合は、速やかに登庁し情報収集にあたります。必要に応じて災害時職員等参集メールシステム、電話等により職員等に配備を伝達します。これは、災害発生時の迅速な情報伝達と、職員の適切な配置を確保するために重要な手順です。

6. 後方支援体制と広域支援体制の構築

周辺市町村が後方支援を担える体制とするため、あらかじめ相互に協定を結び、後方支援基地として位置付けるなどの準備に努めます。これは、災害規模によっては、市町村単独では対応できない場合があるため、近隣自治体からの支援が不可欠となるためです。また、災害規模や被災地のニーズに応じて円滑かつ迅速に他市町村等から応援を受けられるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法などの必要事項を応援計画や受援計画で定め、関係機関で共有するなどの準備に努めます。これは、災害発生時の迅速な支援体制構築に不可欠な要素であり、関係機関間の連携強化が求められます。さらに、インフラの迅速な復旧のため、インフラ事業者等と情報共有など連携に努めます。

7. 県と国の役割

県は、国、公共機関、被災した市と連絡を密にし、災害事態に対する認識を一致させて必要な応急対策を迅速に実施します。県単独では十分な災害応急対策が実施できない場合は、速やかに他の都道府県等の関係機関に応援又は職員派遣を要請します。国は、被災により市及び県がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能となった場合は、応急措置を実施するため市に与えられた権限のうち、他人の土地等の一時使用、又は土石等の使用若しくは収用する権限、災害を受けた工作物等の除去権限、現場にいる者を応急措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部又は一部を、市に代わって行います。市が災害対応能力を喪失した時は、その機能を迅速かつ適切に支援します。

II.避難所の開設と運営

市長は、関係機関と協力し、災害状況に応じて避難所を開設します。避難所には、災害対策本部事務局長が指名した職員が配置され、避難者の収容、負傷者の救護、被害状況調査を行います。避難所運営は、自治会、自主防災組織等の協力を得て、避難者の安全確保、生活環境維持、要配慮者へのケア、男女の視点の違いへの配慮を徹底します。一人当たり3.3㎡のスペース確保、テントの提供、男女別トイレの設置、非常用電源確保なども計画されています。避難所外避難者への対応も重要です。

1. 避難所の開設と役割

市長は災害状況に応じて、施設管理者、自治会、自主防災組織、市民等と協働で避難所を開設します。避難所には、災害対策本部事務局長が事前に指名した職員(避難所指名職員)が配置され、避難所の開設、避難者の収容、負傷者の救護、そして地域の被害状況調査を行います。この避難所指名職員は、避難所の運営を円滑に進める上で中心的な役割を担い、避難者の安全確保、生活環境の維持、そして迅速な情報伝達を担保する責任があります。避難所の開設は、被災者の生命と安全を守る上で最も重要な活動の一つであり、迅速かつ的確な対応が求められます。そのため、関係機関との緊密な連携、そして事前に綿密な計画を立てておくことが不可欠です。

2. 避難所の運営と配慮事項

避難所の開設・運営は、自治会、自主防災組織等の協力を得て行います。運営にあたっては、避難者の安全の確保、生活環境の維持、要配慮者に対するケア、そして男女の視点の違いに十分配慮する必要があります。これは、避難生活における快適性と安全性を確保し、被災者の精神的な負担を軽減するために非常に重要です。避難所で生活せず、食事のみ受け取りに来る被災者への配慮も必要です。具体的には、一人当たり3.3㎡のスペース確保、避難所建物外の避難者へのテント提供、男女別トイレ(和式・洋式両方の配慮)の設置、テレビ・ラジオ等の情報提供手段の確保、非常用電源の確保や再生可能エネルギーの導入による停電対策などが挙げられます。これらを通じて、避難生活の質を高めることが求められます。

3. 避難所運営における人権尊重と男女共同参画

避難生活において人権を尊重することは、女性にとっても男性にとっても必要不可欠であり、どのような状況にあっても、一人一人の人間の尊厳、安全を守る事が重要です。これは、避難所運営における基本的な理念であり、差別や偏見のない公平な対応が求められます。避難所外避難者への対応も重要視されており、市、消防本部、新発田警察署又は最寄りの指定避難所に現況を連絡する必要があります。これは、避難所外避難者の状況把握、そして必要な支援を行うために不可欠な手順です。市は新発田警察署、消防本部、消防団、自治会、自主防災組織等の協力を得て、避難所外避難者の状況を調査し、避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等の必要な物資の配付、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保に努めます。

4. 関係機関の役割分担

市は、新発田警察署、消防本部、消防団、自治会、自主防災組織等の協力を得て、避難所外避難者の状況調査を行い、避難所に滞在できない被災者に対しても、食料等の物資配付、保健医療サービス提供、情報伝達などを行い生活環境の確保に努めます。県は、市が行う避難所外避難者の状況調査に協力し、市の要請に基づき関係機関に支援を要請します。民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、避難所外の避難行動要支援者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報を市へ提供します。これは、避難所だけでなく、避難所外における被災者への支援体制を構築する上で、関係機関それぞれの役割が明確に示されていることを意味します。それぞれの機関が連携し、迅速かつ的確な支援を行うことが求められます。

III.災害時の通信確保

迅速かつ的確な応急対策のため、情報収集・伝達手段の確保が不可欠です。関係機関は、J-ALERT等の各種通信手段を運用し、通信施設の被災状況把握と早期復旧、代替手段の確保に努めます。情報共有のため、一定規模以上の地震発生時には、自動的に情報収集活動を開始し、地理空間情報(GIS・GPS)などを活用します。消防防災ヘリコプターによる上空からの情報収集も計画されています。

1. 災害時における情報収集 伝達手段の確保

災害発生時の被害状況把握や被災者救助活動などの応急対策を迅速かつ的確に実施するためには、情報収集・伝達手段の確保が重要です。関係機関は、全国瞬時警報システム(J-ALERT)などの各種通信手段を的確に運用するとともに、通信施設の被災状況の把握と早期復旧、及び代替通信手段の確保に努めます。これは、災害対応における迅速な情報伝達を確保し、適切な意思決定を行うために不可欠な要素です。通信手段の多様化と冗長性の確保が、情報伝達における信頼性を高める上で重要となります。また、通信インフラの被災状況を迅速に把握し、早期復旧のための対策を講じることも重要です。代替手段の確保は、通信インフラが完全に機能しなくなった場合でも情報伝達を維持するために不可欠な対策となります。

2. 情報収集 伝達 共有の体制

災害情報の収集・伝達・共有は災害対応の要であることから、県及び関係機関は、一定規模以上の地震が発生した場合、速やかにかつ自動的に情報収集活動を開始し、相互に職位レベルに応じた情報の伝達を行います。地理空間情報(GIS・GPS)の活用など各種手段を使って情報共有化を図ります。これは、関係機関間の連携を強化し、災害情報の迅速な共有化を促進するために不可欠な取り組みです。GISやGPSなどの技術を活用することで、被害状況の可視化や、迅速な情報伝達を支援することが期待できます。情報共有化を進めることで、重複した作業を避け、効率的な災害対応を実現できます。また、情報伝達の遅れによる混乱を防ぐために、事前に情報伝達経路や責任者を明確にしておく必要があります。

3. 航空機等を用いた情報収集

天候状況等を勘案しながら、消防防災ヘリコプターを出動させ、上空からの目視及び画像撮影(ヘリコプターによる画像電送を含む)等により被災地情報を収集します。必要に応じて自衛隊、新潟海上保安部又は北陸地方整備局に対してヘリコプター、巡視船艇等による情報収集を依頼します。これは、地上からの情報収集が困難な場合でも、広範囲の被害状況を迅速に把握するために有効な手段です。ヘリコプターによる空中からの視察は、道路状況や被災状況の迅速な把握、そして救助活動の優先順位付けに役立ちます。また、関係機関への情報収集依頼は、それぞれの機関が持つ専門的な能力や設備を有効活用し、より効率的な情報収集を実現するために行われます。

4. 地震発生直後の情報収集と体制構築

市の地域に震度3以上の地震が発生した場合、地震発生直後の概括的被害情報を速やかに収集し、被害規模を推定するとともに、人命の救助や被害の拡大防止のため初動対応における関連情報を収集します。情報収集にあたっては、消防団、自治会、自主防災組織等から情報収集できる体制をあらかじめ確立します。これは、地震発生直後の混乱の中でも、迅速かつ的確な情報収集を行うために、事前に情報収集体制を構築しておく必要があることを示しています。関係機関との連携を強化し、情報収集の効率化を図ることが重要です。また、収集した情報を迅速に共有することで、適切な初動対応を行うことができます。

5. 情報収集 共有と県 市の役割

県は収集した情報を集約し、被害の概括を掌握し、直ちに必要な行動を起こすとともに、国、各防災機関及び被災地内外の情報に地理空間情報(GIS・GPS)の活用など各種手段を使って情報共有化を図ります。市から県への被災状況の報告ができない場合、県職員等が被災地の情報収集を行います。また、あらかじめ情報収集要領の整備に努めます。これは、災害発生時の情報伝達において、県と市がそれぞれ重要な役割を担うことを示しています。県は広域的な視点から情報を集約・分析し、国や他の市町村と情報を共有することで、効果的な災害対策を支援します。一方、市は現場からの情報を迅速に県に報告し、必要な支援を要請する責任があります。

IV.警備 保安及び交通規制

大規模災害発生時には、新潟警察署は関係機関と連携し、早期に警備体制を確立、被害状況の収集、市民の生命・身体の保護に努めます。「新潟県警察大規模災害警備基本計画」に基づき、的確な災害警備活動を行います。主な活動は、被災者の捜索・救助、避難誘導、危険物等の管理、住民への情報提供、物資配分、遺体処理、医療防護活動などです。警戒区域の設定と立入禁止措置も含まれます。

1. 大規模災害時の警備体制確立と基本計画

大規模災害発生時、新発田警察署は関係機関と緊密な連絡のもと、早期に警備体制を確立し、被害状況の収集などに努めます。市民等の生命及び身体の保護のため、「新潟県警察大規模災害警備基本計画」に基づき、的確な災害警備活動を行うものとします。これは、警察が災害発生時の緊急事態に対応し、市民の安全確保に責任を持つことを明確に示しています。計画に基づいた迅速かつ的確な対応が、災害時の混乱を抑制し、被害拡大を防ぐ上で重要となります。関係機関との連携強化は、スムーズな情報共有と連携プレーを可能にし、より効率的で効果的な災害対応を可能にします。

2. 被災者の捜索 救助と応急措置

捜索・救助は、火災による類焼危険地域、倒壊家屋の密集地域、学校・病院・デパート等の多数の人が集合する場所、山崩れによる生き埋め場所などに重点的に、各種救出機材を有効活用して実施します。負傷者については、応急措置した後、市、県、消防本部、日本赤十字社等の救護班に引き継ぎ、又は病院に搬送します。これは、人命救助を最優先課題とし、迅速な救出と医療提供体制の構築が重要であることを示しています。救出活動の効率化のため、適切な機材の配備と、関係機関との連携が不可欠となります。また、負傷者の迅速な搬送は、救命率の向上に直結するため、搬送手段の確保と、医療機関との連携が重要です。通報する暇がない現場の警察官が警戒区域を設定し、立入禁止、退去命令等の措置を取った場合は、直ちに市長に通知します。

3. 避難誘導と危険物等の管理

被災地域住民の避難誘導は、市、消防本部、消防団、自主防災組織等関係者と協力して実施します。実施にあたっては、住民等避難計画に基づき実施します。危険物及び高圧ガス等の製造・貯蔵施設等の管理者との連絡を密にし、被害の有無及び実態、被害拡大のおそれ等を関係機関の協力を得ながら早期に把握し、必要な措置を取らせるとともに、状況により所要の部隊を派遣します。漏洩が発生した場合は、速やかに警戒区域を設定して立入禁止措置、近隣住民の避難措置等を講じます。これは、危険物の管理と避難誘導の重要性を示しており、関係機関の連携と迅速な対応が求められます。危険物等の漏洩事故は、二次災害を引き起こす可能性があるため、早期発見と適切な対応が被害拡大防止に繋がります。また、避難誘導においては、計画に基づいた的確な誘導が、市民の安全確保に不可欠です。

4. その他の警備活動と協力体制

銃砲火薬類の製造、販売業者及び所有者に対しては盗難、紛失等の事故のないよう厳重な保管指導に努めるとともに、家屋の倒壊等保管場所が被災した場合は、保管委託又は警察署における一時預かりを依頼するよう指導します。被災者等からの相談、要望、被災状況及び安否確認などの問い合わせについては、迅速、適正かつ誠実に処理し、被災者等の不安解消に努めます。自治会、商店会、消防団等の責任者に対して、地域安全活動の概要を説明して警察活動への協力を要請するとともに、防火、防犯、流言飛語の防止等について地域住民への徹底を図るように要請します。被災者に対する給食、救援物資等の配分及び市・県、日赤その他機関が行う緊急物資・救援物資の輸送、遺体処理、医療防護活動等に対しては、必要によって部隊を派遣します。これは、警察活動が災害対応の全般にわたって重要な役割を果たすことを示しており、地域住民との協力体制の構築が重要です。

V.医療救護体制

迅速かつ的確な医療提供のため、発災直後からの情報収集が重要です。県と情報共有し、市民の生命・健康を守る医療救護活動を行います。災害拠点病院(新潟大学医歯学総合病院等)は後方病院として機能します。**災害派遣医療チーム(DMAT)**は、迅速に災害現場へ駆けつけ、救命処置等を行います。新潟県医師会等関係団体との連携も不可欠です。

1. 災害時における迅速かつ的確な医療提供

災害発生時における迅速かつ的確な医療提供のためには、正確な情報の把握が最も重要です。発災直後に医療機関等から必要な情報収集を行います。これは、医療資源の最適配置や、被災者の適切な医療へのアクセスを確保するために不可欠なステップです。迅速な情報収集は、重症者の優先順位付けや、医療提供体制の迅速な構築に役立ちます。情報収集の対象となるのは、負傷者の数や重症度、医療機関の被災状況、医療資材の在庫状況など、医療提供体制の状況把握に必要な多様な情報です。これらの情報は、関係機関との情報共有を通じて、より効果的な医療救護体制を構築するために活用されます。

2. 情報共有と医療救護活動の実施

県と情報を共有し、市民等の生命、健康を守るため医療救護活動を行います。災害時における医療救護活動に関する協定に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、医療救護活動を実施する必要があると認めた時は、医師会に対し、医療救護活動の協力を要請します。これは、医療機関と行政機関、そして他の関係機関が連携して、災害医療を円滑に実施するための協調体制を構築する必要があることを示しています。情報共有は、医療資源の有効活用や、重複した対応を避ける上で非常に重要です。関係機関間の緊密な連携により、迅速かつ的確な医療救護活動を展開し、被災者の生命と健康を守る体制を確立します。

3. 医療機関の役割と災害拠点病院

医療機関は、策定しているマニュアル等に基づき、直ちに医療救護活動が行えるよう体制を整えます。災害拠点病院(基幹災害拠点病院及び地域災害拠点病院(県立新発田病院))は、後方病院として主に被災現場、救護所、被災地医療機関等からの患者の受け入れを行い、支障が生じた場合は県へ支援要請を行います。災害拠点病院は、災害時における医療の中核的な役割を担い、重症患者の受け入れや、他の医療機関への支援を行う重要な拠点です。これは、災害時における医療提供体制を確保するために、事前に拠点病院を指定し、その役割を明確にしておく必要があることを示しています。拠点病院には、高度な医療設備や人材が備えられており、大規模災害時における医療ニーズに対応できる体制を整備しておくことが重要です。

4. 県の役割と関係機関との連携

県災害対策本部(保健医療教育部医療活動支援班)は、医療関係団体(新潟県医師会、日本赤十字社新潟県支部、新潟県歯科医師会、新潟県薬剤師会、新潟県看護協会等)、新潟DMAT、基幹災害拠点病院(新潟大学医歯学総合病院、長岡赤十字病院)、消防機関、自衛隊等と、被災地域における医療ニーズなどの情報を共有した上で、救護班の派遣調整等の医療救護活動の調整を行います。これは、県が災害医療の調整役として、関係機関と連携し、医療資源を効果的に活用するための調整を行うことを示しています。県は、医療関係機関間の連携を促進し、被災地における医療ニーズを的確に把握し、適切な医療資源を配分する役割を担います。新潟DMATなどの専門チームの活動支援も行います。ケアチームを編成したときは、その旨を厚生労働省に報告します。

VI.児童生徒等に対する心のケア

災害による児童生徒への心理的影響への対応を重視します。迅速かつ的確に精神的健康状態を把握し、適切な対応、心の健康保持・増進に努めます。臨時休業中の状況把握、安全指導、生活指導、学校再開後のカウンセリングなどを実施します。教育委員会等の支援も必要です。

1. 災害による児童生徒への心理的影響

児童生徒が災害から受ける心の衝撃は大人より大きく、心や体の不調が大人と違った形で現れる傾向があります。そのため、児童生徒の精神的健康状態を迅速かつ的確に把握するとともに、精神的不調等へ適切に対応し、児童生徒等の心の健康保持・増進に努める必要があります。これは、災害後の児童生徒の心のケアが、その後の成長や発達に大きな影響を与えることを示唆しています。そのため、早期からの対応が重要であり、学校や地域社会全体で支援体制を構築することが求められます。特に、年齢や発達段階に応じた適切なケアを提供することが重要となります。

2. 臨時休業中の心のケアと学校再開後の対応

臨時休業が続く場合は、教職員が分担して生徒等の避難先等を訪問し、状況の把握、安全指導及び生活指導を行い、心のケア対策にも留意します。これは、児童生徒の状況を継続的に把握し、必要な支援を提供するために、教職員による訪問支援が重要であることを示しています。訪問支援では、単なる安否確認だけでなく、心のケアにも配慮した対応が求められます。学校再開後においても、教育委員会等の支援を得て、必要に応じてカウンセリングを行う等、心のケア対策を継続します。これは、災害の影響は一時的なものではなく、長期にわたる可能性があることを示唆しており、継続的な心のケアの必要性を強調しています。学校と家庭、そして地域社会が連携して、児童生徒の心のケアに取り組むことが重要です。

VII.食料 生活必需品等の供給

地震発生後12時間後から、避難所への物資輸送を開始します。在宅避難者、応急仮設住宅居住者、広域避難者への対応も考慮されます。災害救援協定締結企業からの調達や、企業の流通・備蓄を活用します。毛布、簡易トイレ等の必要最低限の備蓄以外、災害時に迅速な対応を可能にします。

1. 地震発生直後の物資供給と優先順位

地震発生直後は、被災地の道路・空間を人命救助に最優先で充てるため、避難所等にあらかじめ備蓄されているもの及び緊急を要するものを除き、公的な物資等の輸送・配付は、概ね地震発生12時間後からとする。これは、人命救助を最優先事項とし、初期段階においては、道路交通網の混乱を避けるために、物資供給を一時的に制限することを意味しています。しかし、12時間後以降は、被災者への生活必需品の供給を迅速に行う体制を整える必要があります。そのため、事前に物資の備蓄場所、輸送手段、使用期限などを勘案した計画を立て、効率的な物資供給体制を構築しておくことが重要です。また、災害救援協定締結企業との連携を強化し、迅速な調達を行う体制を整えることも不可欠です。

2. 物資調達体制と供給ルート

物資の調達については、保管場所、輸送手段、使用期限等を勘案し、毛布、簡易トイレなど必要最低限の備蓄以外は、災害救援協定締結企業から調達するとともに、協定企業の持つ管理の行き届いた流通備蓄を活用し、避難所への直接搬送も含めた災害時の迅速な対応に努める。これは、災害時に必要な物資を迅速かつ効率的に供給するための体制を構築しておく必要があることを示しています。災害救援協定を締結している企業との連携は、災害発生時の迅速な物資調達を可能にするために重要です。また、協定企業の持つ流通・備蓄網を活用することで、物資供給の効率性を高めることができます。避難所への直接搬送は、被災者への迅速な物資供給を可能にするために不可欠な手段となります。

3. 避難者への物資供給と広域支援体制

在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。これは、避難場所に関わらず、全ての被災者に対して必要な物資を供給する必要があることを示しています。そのため、避難者の状況を把握し、適切な物資を届けるための体制を整える必要があります。また、災害規模によっては、市町村単独では対応できない場合もあるため、近隣市町村や県への広域支援要請についても計画を立てておく必要があります。これは、災害時における相互支援体制の重要性を示しており、関係機関との連携強化が求められます。事前に支援要請の手順や連絡窓口などを明確にしておくことで、迅速な支援体制の構築を図ることができます。

VIII.仮設トイレ確保と衛生管理

避難所におけるトイレの確保と衛生管理は重要です。避難所トイレ及び公衆トイレの衛生的使用のための管理を実施します。自力で仮設トイレを確保できない場合は、県に支援を要請します。市は、要配慮者優先の利用区分や使用方法を周知し、洗浄水、手洗い用水、トイレットペーパー等の物資を供給し、定期的な清掃を行います。

1. 仮設トイレ等の確保と県への支援要請

避難所におけるトイレの確保は、避難者の衛生状態を維持する上で極めて重要です。そのため、避難所には、十分な数のトイレを確保する必要があります。避難所トイレ及び公衆トイレを衛生的であるよう使用するための管理も行います。しかし、災害状況によっては、市が自力で必要な仮設トイレ等を確保できない場合があります。そのような場合は、県に支援を要請します。これは、災害発生時のトイレ確保の困難さを認識し、県との連携による支援体制の構築が重要であることを示しています。県への支援要請は、迅速かつ的確に行う必要があり、事前に連絡窓口や要請手順などを明確にしておくことが重要です。また、仮設トイレの設置場所や、維持管理についても、事前に計画を立てておく必要があります。

2. 県による支援と資機材の提供

県は、市の把握したニーズや被災の状況に応じて、仮設トイレ等の資機材の調達、輸送の代行、各種トイレの供給可能情報の提供、トイレの継続的な機能確保等について市を支援します。これは、県が市町村の災害対応を支援する役割を担っていることを示しています。特に、トイレなどの衛生設備の確保は、避難者の健康と安全を守る上で重要であるため、県による支援は不可欠です。県は、仮設トイレの調達だけでなく、輸送や設置、そして維持管理に必要な情報提供なども行います。これは、市が円滑に避難所運営を行えるようにするため、県が全面的に支援を行うことを意味しています。迅速かつ的確な支援体制の構築が、被災者の生活環境を確保する上で非常に重要です。

3. 避難所のトイレ利用と衛生対策

市は、避難者に対して、要配慮者優先の利用区分及び災害用トイレの使用法等の周知を行い、トイレの円滑な利用を図ります。市は、トイレの洗浄水、手洗い用水、トイレットペーパー、消毒剤、脱臭芳香剤等、トイレの衛生対策に必要な物資を供給するとともに、避難所の状況に応じて避難者や避難所運営ボランティアの協力を得ながら定期的な清掃を行い、トイレの清潔を維持します。これは、避難所の衛生管理の重要性を示しており、避難者の健康と快適な生活環境を確保するために、適切な衛生対策を行う必要があることを示しています。トイレの清潔さは、感染症予防にも繋がるため、定期的な清掃と消毒は不可欠です。また、避難者への使用方法の周知も、トイレの円滑な利用を確保するために重要です。