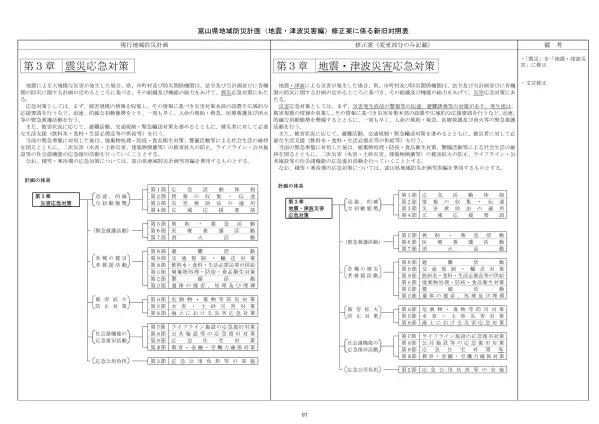

災害応急対策:迅速な初動対応と復旧

文書情報

| 学校 | 富山大学 (Example - This needs to be confirmed from the document itself) |

| 専攻 | 防災学、地域防災計画 (Example - This needs to be confirmed from the document itself) |

| 場所 | 富山県 (Example - This needs to be confirmed from the document itself) |

| 文書タイプ | 地域防災計画の一部 (Example - This needs to be confirmed from the document itself) |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.80 MB |

概要

I.緊急災害時における初期対応と生活支援

本計画は、富山県における大規模地震・津波災害への対応を網羅的に記述しています。初期対応としては、被害状況に応じた避難誘導、交通規制・緊急輸送、そして被災者への生活必需品(飲料水・食料等)の供給が中心となります。 これは人命救助と被災者支援の最優先事項です。初期対応後には、廃棄物処理、防疫、食品衛生対策、警備活動等による社会生活維持、さらなる二次災害(水害・土砂災害等)の防止、ライフライン(水道、電力等)の応急復旧が重要です。特に、**災害時要援護者(高齢者、障害者等)**への支援体制の構築が強調されています。

1. 被災者への生活支援

被害状況を迅速に把握し、被災者に対して必要な生活支援を実施することが最優先事項として挙げられています。具体的には、飲料水、食料、生活必需品の供給などが含まれます。この支援は、被災者の生命維持と、災害からの早期回復に不可欠なものです。物資の供給に関しては、被災地のニーズに合致した物資の提供、品名明示、そして被災地での円滑かつ迅速な仕分け・配送を考慮した梱包方法の啓発などが重要視されています。救援物資の受入れにおいては、希望する物資と希望しない物資を報道機関を通じて公表するなど、透明性のある対応が求められています。

2. 社会生活維持と二次災害防止

緊急事態への対応後には、社会生活の維持と二次災害の防止に重点が置かれます。廃棄物処理、防疫、食品衛生対策、警備活動などを通して、社会秩序の回復と生活環境の整備が図られます。同時に、水害、土砂災害、建築物倒壊などによる二次災害の拡大防止策も重要な課題です。ライフライン(上下水道、電力、ガス、通信など)や公共施設の応急復旧は、社会機能の早期回復に不可欠であり、計画的に実施されるべきとされています。これらの活動は、被災者の生活再建を支援し、社会全体の安定化に貢献します。

3. 被災市町村支援チームの役割

市町村の災害対策本部機能が著しく低下した場合には、「被災市町村支援チーム」が編成され、被災市町村に派遣されます。このチームは、被害状況や市町村の対応能力を調査し、災害対策要員の派遣、通信連絡機器の支援などを行います。必要に応じて、他市町村への応援指示や防災関係機関への応援要請も行います。これは、被災市町村の支援体制を強化し、迅速かつ効果的な災害対応を可能にするための重要な仕組みです。チームの活動は、被害状況の正確な把握と、適切な支援策の実施に大きく貢献します。

4. 情報伝達の多様化と迅速性

災害時における情報伝達手段の多様化と迅速性が強調されています。すべての通信施設が不通になった場合でも、通信可能な地域まで職員を派遣するなど、あらゆる手段を尽くして情報伝達を行うよう努めることが明記されています。特に津波警報・注意報の発令時には、防災行政無線、J-ALERT、サイレン、テレビ、ラジオ、インターネット、エリアメールなど、あらゆる手段を駆使して、走行中の車両、列車、船舶、海水浴客、釣り人、観光客など、あらゆる対象者への情報伝達を目指します。この迅速かつ多角的な情報伝達は、人命の安全確保に不可欠です。

II.情報伝達と連携体制

迅速かつ正確な情報伝達は災害対応の鍵となります。そのため、防災行政無線、J-ALERT、テレビ、ラジオ、インターネット、エリアメールなどあらゆる手段を用いた情報伝達の多重化・多様化が求められています。関係機関(県、市町村、消防、警察、海上保安部等)間の緊密な連携、特に被災市町村支援チームの編成と活動が重要です。情報収集にはヘリコプター等による映像伝送も活用されます。 携帯電話の災害時優先利用も計画に含まれています。

1. 多様な情報伝達手段の活用

本計画では、災害時における情報伝達の迅速性と正確性を確保するため、多様な手段の活用が強調されています。防災行政無線、J-ALERT、サイレンといった従来からの手段に加え、テレビ、ラジオ(コミュニティFM放送を含む)、インターネット、エリアメールといった現代的な情報伝達手段も活用し、情報伝達手段の多重化・多様化を図ることが謳われています。特に、津波警報・注意報の発令時には、走行中の車両、列車、船舶、海水浴客、釣り人、観光客など、あらゆる状況下の人々へ確実に情報を届けるため、これらの手段を総合的に活用することが重要視されています。また、ヘリコプターテレビ電送システムや高所監視カメラ画像伝送システム、衛星通信用移動車なども有効に活用されることが示されています。

2. 関係機関間の緊密な連携体制

県、市町村、防災関係機関は、災害応急対策に必要な情報収集・伝達を迅速かつ的確に行うため、通常の通信手段に加え、必要に応じて無線電話、テレビ・ラジオ、非常通信、インターネットなどを活用し、防災機関相互の通信連絡体制を緊密にすることが重要とされています。県は携帯電話の一部を災害時優先電話として登録し、積極的に活用する計画です。また、放送各社と締結済みの協定に基づき、緊急時には災害に関する通知、要請、伝達、警告などを放送機関に依頼することもできます。市町村長は、知事を経てこの依頼を行うことになっています。これは、情報共有と迅速な意思決定を可能にするための重要な枠組みです。

3. 被災市町村支援チームと情報伝達

市町村の災害対策本部機能が著しく低下した場合には、各班の班員により構成される「被災市町村支援チーム」が編成され、被災市町村に赴きます。このチームは、被害状況や市町村の対応能力などを調査し、その結果に基づき、災害対策要員の派遣や通信連絡機器の支援などを実施します。さらに、必要に応じて、他市町村への応援指示や防災関係機関への応援要請も行います。チームは、被災市町村へ派遣された職員の情報などを基に、避難者の状況やニーズを把握し、情報の発信・伝達、物資の効率的な配布などを調整する役割も担います。すべての通信施設が不通になった際には、通信可能な地域まで職員を派遣するなど、あらゆる手段を尽くして情報伝達に努める体制が整備されています。

4. 被害状況把握のための映像伝送

被害状況の迅速かつ正確な把握のため、映像による把握が特に有効とされ、ヘリコプターテレビ電送システムや高所監視カメラ画像伝送システム、衛星通信用移動車などを活用することが計画されています。これらの技術を活用することで、広範囲かつ詳細な被害状況を短時間で把握し、迅速かつ的確な対策を講じることが可能になります。これは、災害対応の効率化と、人命救助の迅速化に大きく貢献する重要な要素です。映像情報は、関係機関への情報共有にも有効に活用されます。

III.避難活動と避難所運営

津波避難は徒歩を原則とし、やむを得ない場合に限り自動車による避難を検討します。避難所運営においては、プライバシー確保、衛生管理、災害時要援護者への配慮、そして良好な生活環境の維持が重要です。学校を避難所として利用する場合は、校長による協力体制が構築されます。避難所の維持管理責任者は、関連書類を適切に保管する必要があります。

1. 津波避難における徒歩避難の原則

地震・津波発生時における避難は、徒歩を原則とする点が強調されています。これは、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞、交通事故などの危険性を考慮したものです。ただし、津波到達時間、避難場所までの距離、災害時要援護者の存在、避難路の状況などを総合的に判断し、やむを得ず自動車による避難が必要な場合は、市町村が警察と調整の上、安全な自動車避難策を事前に検討することになっています。この原則は、人命の安全確保を最優先した上で、現実的な避難方法を検討する柔軟性も併せ持っています。

2. 避難所運営における環境整備と配慮

避難所運営においては、避難者の生活環境の維持と向上に重点が置かれています。市町村は、生活指導の実施、災害時要援護者への配慮、女性のニーズへの配慮などを徹底し、良好な環境を維持するよう努めるとされています。避難が長期化する場合は、プライバシーの確保、入浴施設の利用状況、洗濯頻度、医療関係者による巡回頻度、暑さ寒さ対策、ごみ処理状況など、避難者の健康状態と避難所の衛生状態を綿密に把握し、必要な措置を講じるよう努めることが求められています。避難所として指定されている学校においては、避難所管理責任者の調整のもと、校長の指導の下で運営業務に協力体制が構築されます。

3. 避難所における相談体制と情報提供

避難所では、被災した災害時要援護者の生活に必要な物資や人的援助のニーズを把握するため、相談体制の整備が重要視されています。特に、情報の伝達が困難な視聴覚障害者や車椅子使用者に対しては、手話通訳や移動介護などのボランティアを活用した支援体制を整備する必要性が指摘されています。これは、避難者一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな支援を行うための重要な施策です。避難所における情報提供手段の整備も合わせて行われることになっています。

IV.消防活動と広域連携

消防活動は、市町村消防による対応に加え、富山県消防相互応援協定に基づく県内他消防への応援要請、更には消防庁長官への緊急消防援助隊派遣要請までを想定しています。特に、ヘリコプター等の航空機を活用した迅速な対応が強調されています。大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づく他都道府県との連携も重要です。

1. 市町村消防と県内相互応援

被災市町村の消防力のみでは対応できない場合、富山県消防相互応援協定に基づき、県下の他の消防機関への応援要請を行う体制が整備されています。これは、迅速な消火活動と災害への対応力を高めるために不可欠な仕組みです。市町村長は、自らの判断で、速やかに応援要請を行うことになります。この相互応援システムは、県全体の消防力の有効活用を促進し、災害規模に関わらず迅速な対応を可能にします。 各消防機関は、協定に基づき、円滑かつ迅速に応援要請に応じることになっています。

2. 消防庁長官への緊急消防援助隊派遣要請

県内の消防力をもってしても災害防御に対応できないと判断された場合、知事は消防組織法第24条の3の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊の派遣を要請します。また、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づき、他の都道府県及び消防機関所有のヘリコプターの派遣も要請できます。これは、大規模災害時における人命救助活動の迅速化と効率化を図るための重要な手順です。 ヘリコプター等の航空機を活用した消防活動や応援救助隊の早期派遣は、迅速かつ効果的な人命救助に極めて有効であると認識されています。 要請を受けた都道府県等は、円滑かつ迅速に応援に応じる体制が構築されています。

3. 事業所における初期消火活動と連携

事業所においては、従業員による火災発見時の通報体制、そして自衛消防隊による初期消火活動が重要視されています。従業員は定められた場所に火災を通報し、受報者は消防に通報するとともに、放送設備や非常ベルなどで関係者に伝達します。自衛消防隊は、消火設備や器具を集中させて消火活動を行い、延焼防止に努めます。火災が多数発生した場合は、重要な場所から先に消火し、危険物の引火による火災拡大が懸念される場合は、付近の住民に避難を呼びかけることになっています。これは、事業所独自の防災体制と、消防機関との連携を強化するものです。

V.危険物 災害廃棄物対策

地震・津波による危険物(高圧ガス、毒物劇物等)の火災・流出リスクに対応するため、関係機関(消防、警察、海上保安部等)との連携、そして被害拡大防止のための応急措置が必須です。危険物施設の所有者・管理者には、関係法令に基づく予防措置と迅速な対応が求められます。災害廃棄物については、市町村、県、そして必要に応じて隣接県や国への広域的な支援体制が構築されます。産業廃棄物協会や構造物解体協会との連携も重要です。

1. 危険物施設における災害対策

地震・津波による危険物(高圧ガス、毒物劇物等)の火災・流出リスクへの対策が重要視されています。危険物施設の所有者、管理者、または占有者は、関係機関(消防機関等)と緊密に連携し、危険物の回収、安全な場所への移動、拡散防止、消火、救助・救出、避難などの応急措置を迅速に行い、被害拡大の防止に努める必要があります。関係法令に基づく予防規程などが定められ、防災体制が強化されているものの、災害の種類、規模、態様に応じた的確な災害応急対策が求められます。高圧ガス製造所や消費事業所、高圧ガス積載船舶などの責任者は、施設損傷による爆発や火災の危険性がある場合は、直ちに消防、海上保安部などに通報し、応急措置を行う必要があります。

2. 毒物劇物取扱施設の災害対策と通報

地震・津波により毒物劇物取扱施設が被害を受け、毒物劇物が飛散、流出、または地下に浸透する可能性がある場合、施設責任者は危害防止のための必要な措置を講じ、厚生センター、消防、警察、または海上保安部に通報する必要があります。関係機関は、毒物劇物の保管場所に近づくのを防ぐための措置(ロープ張りや立看板設置など)を講じ、職員の安全が確保できる範囲で初期消火活動を行うことになります。関係機関は、保健衛生上の危害が発生または発生するおそれがある場合、必要な措置をとります。これは、二次災害の防止と住民の健康を守るための重要な対策です。

3. 災害廃棄物の広域的な収集 運搬 処理

地震・津波災害によって発生する生活ごみ、災害廃棄物(解体廃棄物、がれき、残骸物など)の収集・運搬・処理に必要な人員、車両、施設が不足する場合は、市町村から県への広域的な支援要請が行われます。県は、市町村相互の支援状況を踏まえ、他市町村、(社)富山県産業廃棄物協会、(社)富山県構造物解体協会などに協力を要請し、支援活動の調整を行います。県内での処理が困難な場合は、隣接県や国に支援を要請するなど、広域的な処理体制を確保する必要があります。これは、大量の災害廃棄物を効率的に処理し、環境保全と社会生活の早期回復を図るために不可欠な連携です。

VI.遺体処理と応急復旧

大規模災害発生時は、多数の死者発生が予想されます。警察、医師会、日本赤十字社富山県支部等との連携による迅速な遺体捜索・処理・埋葬が求められます。必要に応じて広域的な協力を得ます。水道施設の応急復旧は住民生活用水確保を最優先し、関係機関との事前協定に基づき迅速な対応が重要です。公共土木施設の応急復旧においては、専門技術者への協力要請や国の防災エキスパート制度の活用が想定されています。国土交通省北陸地方整備局との災害時相互協力も重要です。

1. 遺体の捜索 処理 埋葬

地震・津波災害による死者発生時には、警察、医師会、日本赤十字社富山県支部など関係機関との緊密な連携の下、遺体の捜索、処理、埋葬を迅速かつ円滑に進めることが重要とされています。各段階において遅滞なく処理を行い、必要に応じて広域的な協力を得ることで、人心の安定を図ることが目的です。市町村は、警察、医師会、日本赤十字社富山県支部など関係機関と連携し、遺体の収容、検案、検視などの業務を行います。大規模災害により遺体の搬送車や棺などが不足する場合は、広域的かつ迅速に情報を収集し、必要な資材を調達する体制が求められます。可能な限り屋内の広い場所を確保し、医師会の協力を得て遺体の検案を行うことになります。

2. 埋葬体制の確立と広域的協力

災害規模によっては、遺体の数が非常に多く、交通事情の混乱も予想されるため、被災市町村だけで迅速な埋葬を行うことが困難になる可能性があります。そのため、県内他市町村、場合によっては県域を超えた広域的な協力体制を構築し、搬送車や火葬場を確保するなど、緊急事態に機動的に対応する必要があります。県は、市町村に対して、必要に応じてこうした広域的な協力体制の構築を支援します。これは、迅速かつ円滑な遺体処理を行い、被災地の安定化を図るための重要な取り組みです。 県厚生部は、埋葬体制の確立において中心的な役割を担います。

3. 水道施設の早期復旧

震災による水道施設の被害は広範囲に及ぶ可能性があるため、市町村は住民の生活用水確保を最優先し、できるだけ早く正常な給水を再開する必要があります。そのため、あらかじめ震災を想定した応急復旧方法を定め、復旧要員、資材、重機の確保や応援について、水道事業者、資機材メーカー、施工業者との間で事前協定を締結しておくことが重要です。これは、迅速な復旧作業の実施と、住民生活への影響を最小限に抑えるために不可欠な対策です。早期復旧のための計画的な準備と、関係機関との連携が求められています。

VII.応急住宅対策と復興支援

応急仮設住宅の確保と管理は県が主体となり、所在市町村長の協力を得ながら進められます。安心安全の確保、心のケア、入居者によるコミュニティ形成、そして女性の参画促進が重視されます。プレハブ建築協会、建設業協会、建築組合連合会等との連携による資材・人員の確保も重要です。建築制限と緩和措置は、復興計画と整合性を保ちながら行われます。

1. 応急仮設住宅の管理と運営

応急仮設住宅の管理は、原則として県が行い、所在市町村長の協力を得ることになっています。ただし、状況に応じて所在市町村長に委任することも可能です。管理にあたっては、安心・安全の確保を最優先し、孤独死や引きこもり防止のための心のケア、入居者によるコミュニティ形成の支援、女性の参画促進、そして生活者の意見を反映できるよう配慮することが重要視されています。必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れにも配慮する必要があります。これは、被災者の生活再建を支援する上で重要な役割を担います。

2. 応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理

応急仮設住宅と被災住宅の応急修理に必要な資材と人員の確保のため、(社)プレハブ建築協会、(社)富山県建設業協会、(社)富山県建築組合連合会、富山県森林組合連合会、富山県木材組合連合会といった関係団体に協力を要請します。これらの団体との連携は、迅速な復旧作業の実施に不可欠です。資材や人員が不足する場合は、他都道府県や国に資材の調達を要請する体制も整えています。これは、被災者の住居確保を迅速に進めるための重要な取り組みであり、復興の第一歩を踏み出すための基盤となります。

3. 被災市街地における建築制限と緩和措置

地震・津波災害の後、復興計画が策定されるまでの期間、建築物の無秩序な建築を防止するため、建築基準法第84条第1項に基づき、富山市と高岡市を除く地域において、知事が1ヶ月以内に建築制限または禁止区域を指定します。富山市と高岡市については、それぞれの市長が同様の措置を取ります。都市計画事業や土地区画整理事業の計画決定が遅れる場合は、知事が国土交通大臣の承認を得て、最長で2ヶ月まで期間を延長できます。これは、計画的な都市復興を推進し、災害からの復旧をスムーズに進めるための重要な措置です。