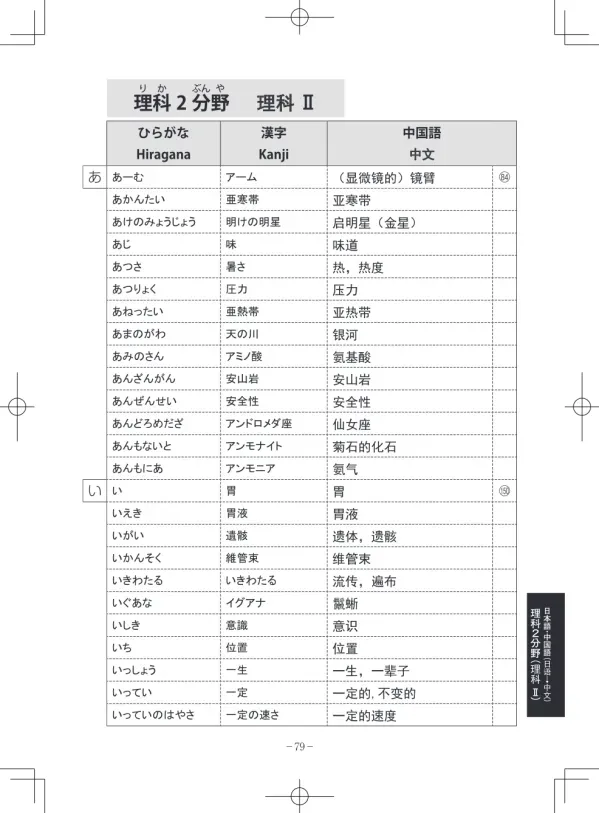

理科用語集:日本語・中国語対照

文書情報

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.62 MB |

| 専攻 | 理科 |

| 文書タイプ | 用語集 |

概要

I.地質学 岩石に関する記述

このセクションでは、火山岩(特に安山岩)をはじめとする様々な岩石の種類と特徴が記述されています。軽石や溶岩といった具体的な岩石名も含まれ、地質学的な構成要素を理解する上で重要な情報が網羅されています。さらに、断層やプレートといった地質構造に関する記述も含まれており、地球科学分野の基礎知識を学ぶのに役立ちます。

1. 火山岩の種類と特徴

このセクションでは、様々な火山岩について言及されています。特に、安山岩(あんざんがん)が繰り返し登場しており、その性質や特徴が重要な記述項目となっています。 さらに、軽石(かるいし)も具体的な岩石名として挙げられており、その物理的特性、例えば多孔質であることなどが、暗に示唆されていると考えられます。 火山岩の形成過程や、それらが持つ特有の鉱物組成に関する記述は、このセクションの重要なポイントの一つであり、岩石の種類によって組成が異なる点も理解する必要があります。 また、溶岩(ようがん)についても触れられており、安山岩などと共に、火山活動によって生成される岩石の代表例として扱われています。これらの岩石は、地質学的な調査や研究において重要な役割を果たしており、地層の年代測定や地球内部の構造解明などに利用されています。 これらの記述から、火山岩の種類とそれらに関連する特徴を理解することが、このセクションの学習目的であると言えるでしょう。

2. 地質構造に関する記述

地質構造に関する記述においては、断層(だんそう)というキーワードが重要です。断層は地殻変動によって生じる地層のずれであり、地震などの地殻変動の痕跡を示す重要な地質学的特徴です。 この記述からは、断層の形成メカニズムや、それが引き起こす地殻変動の規模、さらに断層による地形の変化などについて、詳細な説明はなくても、その存在と重要性が示唆されていると推測できます。 また、プレート(ぷれーと)という用語も登場しており、プレートテクトニクスという地球科学の主要な理論との関連性が示唆されます。プレートの運動が地震や火山活動などの地質現象を引き起こす重要な要因であることは、この文脈において暗に理解されている必要があります。 これらの記述を通して、地球のダイナミックな活動と、それによって形成される地質構造への理解を深めることが、このセクションのもう一つの学習目標であると言えるでしょう。 露頭(ろとう)という用語も含まれており、地表に露出した地層を観察することの重要性が示されています。

3. その他の岩石と関連用語

このセクションでは、安山岩や軽石、溶岩以外にも、いくつかの岩石や関連用語が散見されます。例えば、礫岩(れきがん)は、礫という砕けた岩石のかけらが固まってできた岩石であり、堆積岩の一種です。 このことから、このセクションでは、様々な岩石の種類とその形成過程について、多角的な視点から解説していることがわかります。 さらに、ガラス質(がらすしつ)という用語も含まれており、これは岩石の組織や構造に関する記述の一部として理解できます。 これらの記述は、岩石の多様性とその分類を理解する上で重要です。 岩石の性質を理解するために、肉眼(にくがん)での観察が有用であることも、暗に示唆されています。 これらの岩石に関する知識は、地質学的な調査や分析に不可欠であり、地層の形成史や地球の歴史を解明する上で重要な役割を果たします。

II.生物学に関する記述

このセクションでは、細胞レベルから多細胞生物、単細胞生物まで、幅広い生物の構造と機能が解説されています。植物では単子葉類と離弁花類といった分類、動物では無脊椎動物や両生類などの分類群が取り上げられています。ミトコンドリアやリソソームといった細胞内小器官についても触れられています。また、化石、特にアンモナイトといった古生物学的な内容も含まれています。これらの記述は、生物学の基礎概念を理解する上で非常に役立ちます。減数分裂や体細胞分裂といった重要な細胞過程も含まれています。

1. 細胞レベルの生物学

このセクションでは、生物の基本単位である細胞に関する記述が中心となっています。具体的には、細胞分裂の過程である減数分裂(げんすうぶんれつ)と体細胞分裂(たいさいぼうぶんれつ)が重要なキーワードとして挙げられています。これらの分裂過程は、生物の成長や生殖において不可欠な役割を果たしており、遺伝情報の正確な複製と分配が求められます。 また、ミトコンドリア(みとこんどりあ)やリソソーム(りそそーむ)といった細胞内小器官も言及されており、細胞内の様々な機能を担うこれらの構造の重要性が示唆されています。 さらに、毛細血管(もうさいけっかん)という、動物の体内で物質交換を行う重要な血管構造も含まれています。これらの記述から、細胞の構造と機能、そしてそれらが生物の生命活動にどのように関与しているのかを理解することがこのセクションの重要な学習ポイントとなります。 細胞レベルでの理解は、より複雑な生物現象を理解するための基礎となります。

2. 多細胞生物と単細胞生物

このセクションでは、多細胞生物(たさいぼうせいぶつ)と単細胞生物(たんさいぼうせいぶつ)という、生物の組織構造における重要な分類が取り上げられています。多細胞生物は、多くの細胞が集まって組織や器官を形成し、複雑な生命活動を営む生物です。一方、単細胞生物は、一つの細胞で生命活動を完結させる生物です。 この記述からは、多細胞生物と単細胞生物の構造的な違いと、それらが示す生命活動の多様性が理解できます。 さらに、無脊椎動物(むせきついどうぶつ)という分類群も登場しており、脊椎を持たない動物の多様な形態や生態が示唆されています。 両生類(りょうせいるい)も記述されており、水陸両生生活を送る生物の代表例として挙げられています。 これらの記述から、生物の進化と多様性を理解するために、細胞レベルから個体レベルまでの様々な視点からの考察が必要であることがわかります。 それぞれの生物の適応戦略や環境との関わりについても、考察の余地があります。

3. 植物と動物の分類

植物に関する記述では、単子葉類(たんしようるい)と離弁花類(りべんかるい)という植物の分類体系が用いられています。これは、植物の形態や遺伝的な特徴に基づく分類であり、植物の多様性を理解する上で重要な概念です。 動物に関する記述では、鳥類(ちょうるい)や肉食動物(にくしょくどうぶつ)といった分類群が挙げられており、動物の形態や生態の多様性を示しています。 さらに、動物図鑑(どうぶつずかん)という用語も登場しており、生物の分類や種の同定に図鑑が用いられることの重要性が示唆されています。アンモナイト(あんもないと)という古生物の化石も言及されており、過去の生物の多様性を知る手がかりとなる化石の重要性が示されています。 これらの記述からは、生物の分類体系とその有用性、そして、生物の進化と多様性を理解するための多様なアプローチが必要であることがわかります。 生物の形態や生態、進化の歴史といった多様な側面を理解することが求められます。

III.気象 天文に関する記述

このセクションでは、気象現象(暴風雨、集中豪雨など)や天文現象(皆既日食、部分日食、天の川など)に関する記述が挙げられています。さらに、南極やハワイ島といった具体的な地名も登場し、地理的な広がりを持つ情報が含まれています。これらの記述は、気象や天文学の基礎的な知識を学ぶ上で有用です。

1. 天気現象に関する記述

このセクションでは、様々な気象現象に関する記述が見られます。特に、集中豪雨(しゅうちゅうごうう)と暴風雨(ぼうふうう)は、その激しい現象ゆえに、災害リスクや気象予測の重要性を示唆していると考えられます。 また、空梅雨(からつゆ)という、梅雨期の降水量が著しく少ない状態についても言及されています。これは、農業への影響や水資源問題など、社会的な影響が大きい気象現象です。 さらに、飽和水蒸気量(ほうわすいじょうきりょう)という、大気中に含まれる水蒸気の最大量に関する物理量も含まれています。これは、降水現象や湿度(しつど)といった気象要素を理解する上で、基礎となる重要な概念です。 これらの記述から、気象現象の多様性とその影響、そして、気象予報の精度向上や防災対策の重要性が理解できます。 日常的に経験する現象から、社会に大きな影響を与える現象まで、幅広く網羅している点が特徴です。

2. 天文現象に関する記述

天文現象に関する記述では、皆既日食(かいきにっしょく)と部分日食(ぶぶんにっしょく)という、太陽と月と地球の位置関係によって起こる現象が取り上げられています。これらの現象は、天文学的な観測対象としてだけでなく、古くから人々の生活や文化に影響を与えてきた重要な天文イベントです。 天の川(あまのがわ)も言及されており、私たちの銀河系を構成する無数の星々の集まりであることが示されています。 また、アンドロメダ座(あんどろめだざ)という星座名も登場しており、宇宙の広大さと、そこに存在する様々な天体への関心を示唆しています。 さらに、南中高度(なんちゅうこうど)や南中(なんちゅう)といった、太陽の位置に関する天文用語も含まれています。これらは、太陽の動きや時間を知る上で重要な概念です。 これらの記述から、宇宙のスケール感と、そこで起こる様々な現象への理解を深めることができます。 天文学的な観測や研究の重要性も暗に示唆されています。

3. 地理的要素と関連用語

このセクションでは、気象・天文現象と密接に関連する地理的な要素も記述されています。南極(なんきょく)やハワイ島(はわいとう)といった具体的な地名が挙げられており、これらの地域における気象や天文現象の特徴を理解する上で重要です。 また、亜熱帯(あねったい)や冷温帯(れいおんたい)といった気候区分も含まれており、地球上の様々な地域における気候の違いが示唆されています。 さらに、中緯度帯(ちゅういどたい)という、地球の中緯度地域における気候帯も言及されており、その地域における気象現象の特徴を理解する上で重要な概念です。 これらの記述から、気象・天文現象が地理的な位置や気候に大きく影響されることが理解できます。 地球規模での気候変動や環境問題を考える上で、地理的な要素を考慮することが重要であることも示唆されています。 地球上の様々な場所で起こる気象・天文現象を理解するには、地理的な知識が不可欠であることがわかります。

IV.その他科学分野に関する記述

このセクションでは、上記の分野以外にも、化学物質、物質循環、pH、二酸化炭素といった化学関連の用語や概念、さらに、顕微鏡を用いた実験に関する記述も含まれています。加熱殺菌といった具体的な実験手法も解説されています。これらの記述は、様々な科学分野の基礎的な知識を網羅しています。

1. 化学物質と物質循環

このセクションでは、化学物質(かがくぶっしつ)と物質循環(ぶっしつじゅんかん)に関する記述が見られます。 化学物質としては、二酸化炭素(にさんかたんそ)が具体的に挙げられており、大気中の二酸化炭素濃度や地球温暖化との関連性が暗に示唆されています。 また、アミノ酸(あみのさん)も重要な化学物質として言及されており、生体におけるタンパク質合成の基礎となる物質であることが理解できます。 さらに、物質循環という、地球上における物質の循環過程についても触れられており、生態系における物質の移動や変換が示唆されています。 ブドウ糖(ぶどうとう)も記述されており、生物のエネルギー源として重要な役割を果たす物質であることがわかります。 これらの記述から、化学物質の性質とその役割、そして物質循環という地球規模の現象への理解が求められます。 化学物質と生物活動、地球環境との関連性を理解することが重要です。

2. 実験と実験器具

実験(じっけん)に関する記述では、加熱殺菌(かねつさっきんする)という、熱を用いて微生物を殺菌する手法が具体的に挙げられています。これは、食品の保存や医療において重要な技術です。 顕微鏡(けんびきょう)とその関連器具についても言及があり、カバーガラス(かばーがらす)やプレパラート(ぷれぱらーと)、クリップ(くりっぷ)、ステージ(すてーじ)、レボルバー(れぼるばー)といった具体的な名称が登場します。これらは、顕微鏡観察を行う際に必要となる基本的な器具です。 これらの記述から、科学的な実験において正確な手法と適切な器具の選択がいかに重要であるかが理解できます。 また、観察や実験を通して、科学的な事実に基づいた結論を導き出すプロセスも重要です。 ペトリ皿(ぺとりざら)も含まれており、微生物培養などの実験に用いられる器具であることがわかります。

3. その他の科学的概念と用語

このセクションでは、上記の項目以外にも、様々な科学的概念や用語が登場します。 例えば、pH(ペーハー)は、水溶液の酸性度やアルカリ性を示す指標であり、化学反応や生物の生理活動に大きな影響を与えます。 また、質量(しつりょう)や密度(みつど)といった物理量も含まれており、物質の特性を理解する上で重要な概念です。 さらに、圧力(あつりょく)という物理量も挙げられており、様々な自然現象や工学的なシステムにおいて重要な役割を果たすことが理解できます。 その他、NASA(なさ)やベネジクト液(べねじくとえき)といった、科学技術や実験試薬に関する用語も含まれています。 これらの記述から、科学は様々な分野にまたがり、それぞれの分野において特有の概念や用語が存在することがわかります。 様々な科学分野の基礎的な知識を統合的に理解することが重要です。