相続税改正:小規模宅地等の特例見直し

文書情報

| 学校 | 不明 |

| 専攻 | 税法 |

| 出版年 | 2010 |

| 場所 | 不明 |

| 文書タイプ | 解説資料 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.16 MB |

概要

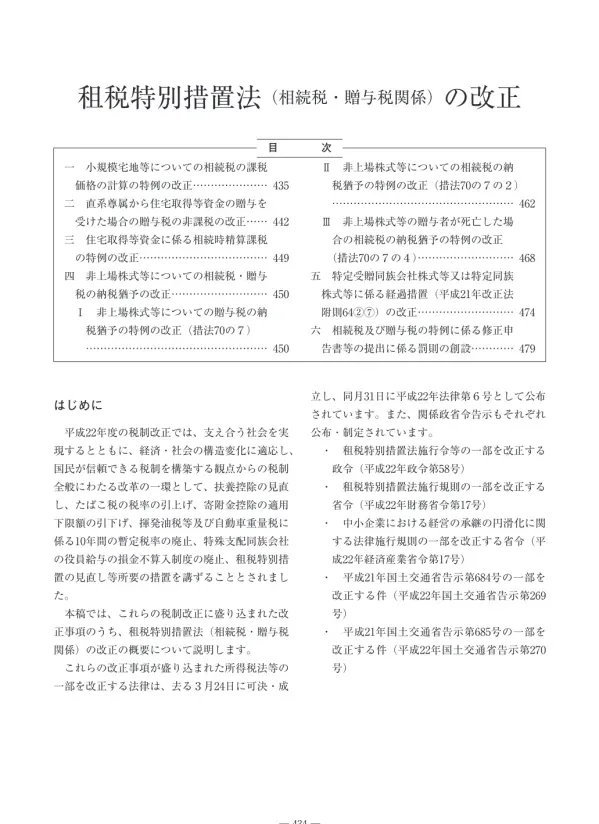

I.平成22年度税制改正 相続税 贈与税の特例に関する概要

平成22年度の税制改正では、相続税と贈与税に関する特例措置が大きく見直されました。特に、事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)と、特定事業用宅地等に関する特例が中心的な改正点です。事業承継税制については、中小企業の事業承継の円滑化を目的とし、海外子会社への対応や、納税猶予期間中の株式譲渡等に関する規定が明確化されました。 認定承継会社の要件や、猶予税額の計算方法にも変更があり、同族会社の株式取得に関する規定も改正されています。 特定事業用宅地等の特例では、相続人が事業又は居住を継続する要件が厳格化され、適用範囲が縮小されました。これにより、小規模宅地等への適用が限定的になり、継続要件を満たさない場合は特例の適用が認められなくなりました。これらの改正は、税制の公平性と透明性を高めることを目指しています。 重要なキーワードとしては、相続税、贈与税、納税猶予、非上場株式、同族会社、事業承継、特定事業用宅地等、小規模宅地等などが挙げられます。

1. 改正前の相続税 贈与税特例制度の概要

このセクションでは、平成22年度税制改正前の相続税・贈与税における特例制度について説明しています。特に、個人が相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産の中に被相続人等の事業用または居住用に供されていた宅地等が含まれる場合の特例措置が詳細に解説されています。具体的には、特例対象宅地等、選択特例対象宅地等、小規模宅地等の定義が示され、それぞれに適用される条件、特に限度面積要件や継続居住要件などが説明されています。さらに、特定同族会社事業用宅地等に関する特例も解説されており、相続開始の直前における被相続人等の株式保有状況や、相続人による宅地等の継続所有要件などが重要な要素として挙げられています。これらの特例制度は、相続人等による事業または居住の継続を促進することを目的としていましたが、改正前には、制度趣旨と必ずしも合致しないケースへの適用もあったと指摘されています。このセクションは、改正後の制度を理解するための基礎となる重要な背景情報を提供しています。

2. 特定事業用宅地等の改正内容

このセクションでは、平成22年度税制改正による特定事業用宅地等に関する特例措置の改正内容が解説されています。改正前の制度では、被相続人等の事業用に供されていた宅地等について、相続人が事業または居住を継続しない場合でも特例が適用されるケースがありました。しかし、改正後は、被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した宅地等について、事業又は居住の継続要件が厳格化され、継続要件を満たさない小規模宅地等については特例の適用が除外されました。さらに、複数の相続人が要件を満たす場合の対応も明確化され、限度面積要件の範囲内で合計2ヶ所までの宅地等が特定居住用宅地等に該当することが示されています。改正前は、相続人が一人でも要件を満たせば宅地等の全体が軽減対象となっていましたが、改正後は、要件を満たす相続人の持分に対応する部分のみが軽減対象となります。これらの改正は、特例制度の適用要件を明確化し、制度の公平性と透明性を高めることを目的としています。

3. 経営承継税制 非上場株式等についての相続税 贈与税の納税猶予制度 の改正内容

このセクションでは、中小企業の事業承継を円滑化するための経営承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の改正内容が説明されています。この制度は、平成21年度税制改正で創設され、国内雇用の確保が重要な政策目的の一つとなっています。しかし、中小企業が海外子会社を有する場合、その海外子会社は国内雇用への直接的な貢献が少ないため、改正においては、認定会社が海外子会社を有する場合の取扱いについて明確化が行われました。原則として海外子会社の株式等の価額相当分は納税猶予の対象から除外されますが、一定の雇用確保要件(常時使用従業員5人以上)を満たす場合は例外的に適用対象となります。さらに、納税猶予期間中の株式譲渡や、認定贈与承継会社の行為・計算の否認、倒産等による納税猶予税額の免除に関する規定も、より明確で公平なものに改正されました。 特定資産の範囲についても明確化され、現金や預貯金と実質的に同一視できる資産の範囲が拡大されました。また、経営承継期間中の給与の定義についても明確化が行われています。

4. 平成21年度税制改正との関連と経過措置

このセクションは、平成22年度税制改正と、先行する平成21年度税制改正との関連性、特に経過措置について説明しています。平成21年度改正で導入された制度に関連する事項について、平成22年度改正でどのように修正・明確化されたかが解説されています。具体的には、平成21年度以前に贈与により取得された特定受贈同族会社株式等や特定同族株式等に関する経過措置が説明されています。 これらの経過措置は、平成21年度改正以前の制度を利用していた納税者への配慮として設けられており、特定の条件を満たす場合、平成22年度改正後の制度にも準じて納税猶予等の特例を受けられるケースがあることを示しています。被相続人の同族筆頭株主要件や、特例の適用限度数等要件についても、平成21年度改正との関連において、修正内容が説明されています。 これらの経過措置は、制度改正による混乱を避けるために重要な役割を果たしています。

II.特定事業用宅地等の改正点

改正前は、相続人が事業又は居住を継続しない場合でも特例が適用されるケースがありましたが、平成22年度改正では、事業又は居住の継続を明確な条件としました。 また、複数の相続人がいる場合の適用範囲も明確化され、限度面積要件を満たす範囲で、居住用宅地等の適用が2ヶ所まで認められるようになりました。 これにより、特例の不正利用を防ぎ、制度の趣旨に沿った運用が促進されます。 重要なキーワードは特定事業用宅地等、事業継続、居住継続、限度面積要件です。

1. 特定事業用宅地等の定義と改正前の問題点

改正前の特定事業用宅地等の定義は、被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業、準事業を除く)の用に供されていた宅地等で、特定の条件を満たす親族が相続または遺贈により取得したものを指していました。この定義において重要なのは、親族が相続開始時から申告期限まで宅地等を所有し、かつ事業または居住を継続するという条件です。しかし、この継続要件は必ずしも厳格に適用されておらず、事業または居住を継続しない部分についても特例が適用されるケースがありました。このことは、特例制度の趣旨である事業・居住継続への配慮と必ずしも合致せず、税制上の不公平感を招く可能性がありました。 また、複数の親族が相続した場合の取扱いも明確に規定されておらず、曖昧な点がありました。さらに、特定事業用宅地等の範囲についても、小売業など、処分に対する制約が少ない事業については、継続要件の充足の有無に関わらず、他の事業用宅地等として200㎡を限度として50%減額の対象とされていました。これらの曖昧さが、改正の必要性を生み出しました。

2. 平成22年度税制改正による変更点 継続要件の厳格化と適用範囲の明確化

平成22年度の税制改正では、特定事業用宅地等の特例適用に関して、継続要件が厳格化されました。改正後、特例が適用されるためには、相続人が事業または居住を継続することが明確な条件となりました。これにより、事業または居住を継続しないケースへの特例適用の問題点が解消されました。さらに、改正前は、取得した親族の一人が要件を満たしていれば宅地等の全体が特定事業用宅地等に該当していましたが、改正後は、要件を満たす親族の持分に対応する部分のみが軽減対象となります。 また、一人の者の居住の用に供されていた宅地等は1ヶ所に限られると明確化されましたが、要件を満たす親族が複数いる場合は、限度面積要件の範囲内で合計2ヶ所まで特定居住用宅地等に該当する可能性があることも規定されています。これらの改正により、特例制度の適用要件が明確になり、制度の公平性と透明性が向上しました。特に、小規模宅地等への適用が継続要件の充足に限定されたことが大きな変更点です。

III.経営承継税制の改正点

経営承継税制は、中小企業の事業承継を円滑化し、雇用を確保することを目的としています。改正では、認定承継会社が海外子会社を有する場合の取扱いが明確化され、国内雇用への貢献度を考慮した上で、納税猶予の適用範囲が調整されました。 また、納税猶予期間中の報告義務や、納税猶予の打ち切り条件、同族会社等の行為や計算の否認に関する規定も見直され、税務上の透明性と公平性を高める改正が行われました。 重要なキーワードは経営承継税制、認定承継会社、海外子会社、納税猶予、同族会社、報告義務です。

1. 経営承継税制の目的と概要

このセクションは、平成21年度税制改正で創設された経営承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の概要と、その政策目的について説明しています。中小企業の事業承継を円滑化し、雇用の確保や地域経済活力の維持を図ることを目的としています。 特に「国内雇用の確保」が重要な政策目的であると明記されており、この点に鑑みて、後の改正内容が理解できるようになっています。 この制度では、認定承継会社の非上場株式等を取得した経営承継相続人等に対して、相続税・贈与税の納税猶予が認められます。 しかし、この制度の適用範囲や条件、そして納税猶予の打ち切り条件などは、当初曖昧な部分があり、後の改正で明確化・修正が行われています。 このセクションでは、改正後の制度を理解するための基礎となる、制度の目的と基本的な仕組みを説明しています。

2. 海外子会社に関する改正

このセクションは、経営承継税制において、認定会社が海外子会社を有する場合の取扱いに関する改正について詳述しています。 改正前の制度では、海外子会社に関する規定が曖昧であったため、改正によって明確化が行われました。 中小企業が海外子会社を有する場合、その子会社は国内雇用への直接的な貢献が低いと判断されるため、原則として海外子会社の株式等の価額相当分は納税猶予の対象から除外されることになりました。 ただし、例外として、一定の雇用確保要件(常時使用従業員5人以上)をクリアする海外子会社については、適用対象に含めることが認められます。この場合でも、納税猶予税額の計算においては、海外子会社の株式等の価額相当分は除外されます。 この改正は、経営承継税制の政策目的である「国内雇用の確保」との整合性を図るために行われました。

3. その他の改正点 納税猶予期間中の手続き 税額の確定 不正行為への対応

このセクションでは、経営承継税制における納税猶予期間中の手続き、納税猶予税額の確定、そして不正行為への対応に関する改正について説明しています。 具体的には、納税猶予期間中に経営承継相続人等が死亡した場合の報告手続き、納税猶予期間後の株式譲渡等による納税猶予の打ち切りに関する規定の明確化などが含まれます。 また、認定承継会社の行為や計算が相続税・贈与税の負担を不当に減少させる結果となる場合、税務署長が納税猶予の期限を繰り上げたり、免除する税額を決定できる権限が明確化されています。これは、税制の公平性を維持するための措置です。 さらに、認定承継会社が破産手続開始の決定や特別清算開始の命令を受けた場合の、納税猶予税額の免除に関する規定も説明されています。 これらの改正は、制度の運用をより明確にし、税務上の不正行為を抑制することを目的としています。

IV.平成21年度改正との関連性と経過措置

平成22年度改正は、平成21年度改正で導入された制度をさらに精緻化・明確化したものです。特に、特定受贈同族会社株式等や特定同族株式等に関する経過措置が設けられ、平成21年度以前の贈与に関する特例措置との整合性が図られています。 これらの経過措置は、制度改正による納税者への影響を最小限に留めるための措置です。 重要なキーワードは経過措置、特定受贈同族会社株式等、特定同族株式等、平成21年度改正です。

1. 平成21年度改正による制度の導入と背景

このセクションは、平成22年度税制改正における特例措置を理解する上で重要な前提となる、平成21年度税制改正について触れています。具体的には、平成21年度改正で導入された制度、特に特定受贈同族会社株式等や特定同族株式等に関する特例措置が、平成22年度改正においてどのように扱われているのかを説明するための背景説明となっています。 平成21年度改正では、事業承継税制や相続時精算課税の特例などが導入されたことが示唆されています。 これらの制度は、中小企業の事業承継を円滑化し、雇用を維持することを目的としていたと考えられます。 平成22年度改正は、これらの平成21年度改正で導入された制度を前提として、さらに精緻化・明確化を図ることを目的として行われたと推測できます。 そのため、平成21年度改正の内容をある程度理解しておくことが、平成22年度改正の理解に繋がる重要なポイントとなります。

2. 特定受贈同族会社株式等及び特定同族株式等に関する経過措置

このセクションでは、平成21年度改正以前から存在していた、特定受贈同族会社株式等や特定同族株式等に関する特例措置について、平成22年度改正における経過措置が解説されています。 具体的には、平成21年4月1日前に贈与により取得された特定受贈同族会社株式等、および平成20年12月31日以前に贈与により取得された特定同族株式等について、平成22年度改正の施行後も、一定の条件を満たす場合、特例が継続して適用されることが説明されています。 これらの経過措置は、平成21年度改正以前の制度を利用していた納税者に対して、改正による不利益を軽減するための措置として設けられています。 このセクションでは、平成21年度以前の制度と平成22年度改正後の制度との間の橋渡しとなる経過措置の内容が示され、改正による納税者への影響が最小限に抑えられるよう配慮されていることが分かります。 特定の書類の提出や、特定の要件の充足が、これらの経過措置の適用条件として挙げられています。

3. 平成22年度改正による修正 同族筆頭株主要件と適用限度数等要件の変更

このセクションは、平成21年度改正で導入された制度について、平成22年度改正で修正された点を説明しています。 特に、「被相続人の同族筆頭株主要件」と「特例の適用を受けることができる限度数等要件」の改正内容に焦点を当てています。 「被相続人の同族筆頭株主要件」の判定基準は、被相続人が相続開始直前に有する株式の議決権数と、被相続人が生前贈与した株式の議決権数(相続又は遺贈により取得したものとみなされる選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等)を合わせた数によって決定されます。 また、「適用限度株式数等の要件」に関する計算方法も変更され、「発行済株式等の総数又は総額の3分の2」の計算において、相続開始直前に相続人が既に保有していた株式も考慮されるようになりました。 これにより、平成21年度改正以前の制度と整合性をとるための修正が加えられていることが分かります。 これらの変更は、特例制度の適用範囲をより明確にし、公平性を高めることを目的としています。