神戸大学麻酔科専門医研修プログラム

文書情報

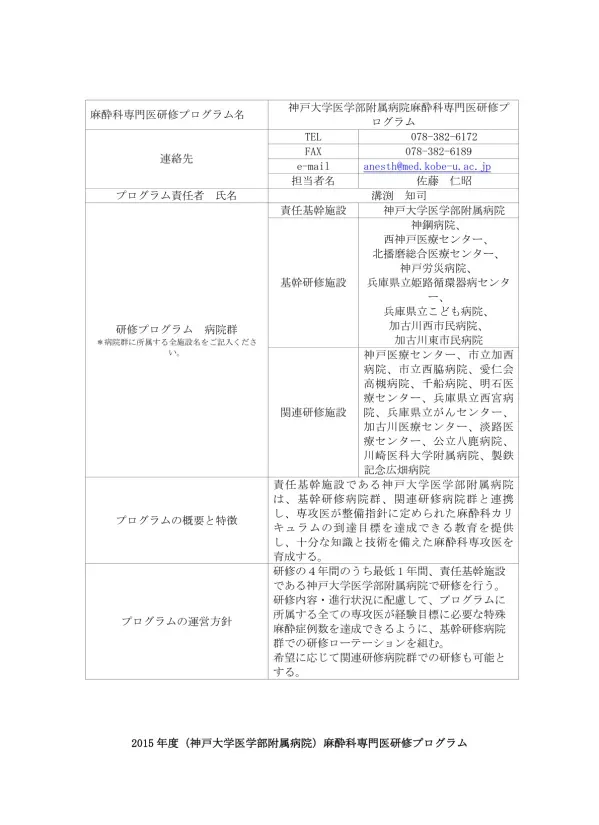

| 著者 | 佐藤 仁昭 |

| 学校 | 神戸大学医学部附属病院 |

| 専攻 | 麻酔科 |

| 場所 | 神戸市 |

| 文書タイプ | 研修プログラム概要 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 2.73 MB |

概要

I.神戸大学医学部附属病院を中心とした麻酔科専門医研修プログラム

本プログラムは、神戸大学医学部附属病院を責任基幹施設とし、複数の基幹研修病院および関連研修病院(兵庫県立西宮病院、明石医療センター、兵庫県立がんセンター、兵庫県立加古川医療センター、兵庫県立淡路医療センター、製鉄記念広畑病院など)と連携して、4年間の麻酔科専門医育成を目指します。研修医は、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなど、幅広い麻酔管理技術を習得し、周術期医療に携わる上で必要な知識・技術を習熟します。特に、特殊麻酔(帝王切開、胸部外科手術、脳神経外科手術など)についても、一定数の症例経験を積むことが求められます。集中治療やペインクリニックにおける臨床経験も重視し、安全で質の高い医療を提供できる専門医の育成を目指しています。 日本麻酔科学会の教育ガイドラインに準拠したカリキュラムで、術前評価、麻酔器・モニターの操作、術後管理など、実践的なスキルを養います。

1. 研修プログラムの全体概要

本プログラムは、神戸大学医学部附属病院を責任基幹施設とし、4年間の麻酔科専門医育成を目的としています。研修期間の少なくとも1年間は神戸大学医学部附属病院で研修を行い、その他の期間は基幹研修病院群および関連研修病院群でローテーションを行います。全ての専攻医が、経験目標に必要な特殊麻酔症例数を達成できるよう、研修ローテーションを綿密に計画します。プログラムは、整備指針に定められた麻酔科カリキュラムの到達目標を達成できるよう設計されており、十分な知識と技術を備えた麻酔科専門医の育成を目指しています。研修内容は、手術麻酔、集中治療、ペインクリニックなど、麻酔科の幅広い領域を網羅しています。全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックといった基本的な麻酔技術に加え、帝王切開、胸部外科手術、脳神経外科手術など、特殊な麻酔手技についても習熟することを目指します。小児や心臓血管手術などの特殊な症例については、担当医の人数を制限することで、質の高い指導を確保します。 また、麻酔管理総論として、術前評価における麻酔リスクの評価、術前検査、合併症対策、麻酔器やモニターの操作、トラブルシューティング、生体機能のモニタリングに関する理解と実践能力の習得も求められます。

2. 研修カリキュラムと到達目標 基礎知識と実践的スキル

研修カリキュラムは、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医を育成することを第一の目標としています。具体的には、十分な麻酔科領域および関連領域の専門知識と技量、刻々と変化する臨床現場における適切な臨床的判断能力と問題解決能力、医の倫理に配慮した診療態度、そして生涯にわたる研鑽を続ける向上心の4つの資質を修得することを目指します。 カリキュラムには、麻酔管理総論(術前評価、麻酔器・モニターの理解と操作)、麻酔管理各論(様々な外科手術における麻酔方法の特性と留意点)、術後管理(術後回復、合併症対応、呼吸管理)、ペイン(周術期の急性痛・慢性痛の機序と治療)などが含まれています。 診療技術の習熟においては、日本麻酔科学会の「麻酔科医のための教育ガイドライン」に準拠した基本手技の習得が必須です。さらに、院内外のカンファレンスやセミナーへの積極的な参加、学術集会や学術出版物への発表、文献調査による問題解決能力の向上も求められます。 研修期間中は手術麻酔、集中治療、ペインクリニックでの十分な臨床経験を積み、通常の麻酔に加え、特殊麻酔を一定数担当医として経験することが必要です。ただし、帝王切開、胸部外科手術、脳神経外科手術、小児および心臓血管手術など、症例によっては担当医の人数を制限するなど、安全性を確保するための配慮がなされています。

3. 神戸大学医学部附属病院と関連研修施設の役割

神戸大学医学部附属病院は本プログラムの責任基幹施設として、研修全体の運営を統括し、質の高い教育を提供します。 しかし、研修は神戸大学医学部附属病院のみに限定されず、複数の基幹研修病院と関連研修病院(明石医療センター、兵庫県立西宮病院、兵庫県立がんセンター、兵庫県立加古川医療センター、兵庫県立淡路医療センター、製鉄記念広畑病院など)でのローテーションを組み込むことで、多様な診療環境での経験を積む機会を提供します。各関連研修施設は、それぞれの特性を生かした専門性の高い研修を提供し、研修医の専門性を高めます。 例えば、特定の施設では胸部外科手術や小児心臓手術など、特定の分野に特化した高度な麻酔技術を習得できる機会が提供されます。 全ての研修施設において、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成という共通の目標の下、日本麻酔科学会の教育ガイドラインに準拠したカリキュラムに基づいた教育が提供され、研修医はそれぞれの施設で専門性の高い指導を受けることができます。 各施設での研修を通じて、研修医は多様な症例経験と幅広い臨床スキルを習得し、将来、麻酔科専門医として活躍できるだけの十分な能力を備えることが期待されます。

II.研修カリキュラム到達目標

研修プログラムの到達目標は、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成です。そのため、①麻酔科領域および関連領域の専門知識と技量、②臨床的判断能力と問題解決能力、③医療倫理に則した適切な態度、④生涯にわたる研鑽を続ける向上心の4つの資質を修得することを目指します。 研修期間中は、全身麻酔などの基本的な麻酔管理に加え、特殊麻酔、集中治療、ペインクリニックなど、多様な臨床経験を積みます。さらに、日本麻酔科学会の教育ガイドラインに沿った基本手技の習得、院内外のカンファレンスへの積極的な参加、学術発表なども必須となります。

1. 一般目標 安全で質の高い周術期医療の提供

研修カリキュラムの一般目標は、安全で質の高い周術期医療を提供し、国民の健康と福祉の増進に貢献できる麻酔科専門医を育成することです。この目標達成のためには、4つの重要な資質の修得が不可欠とされています。まず、麻酔科領域および関連領域に関する十分な専門知識と技量です。これは、麻酔管理の基礎から高度な技術まで、幅広い知識と実践能力を涵養することを意味します。次に、刻々と変化する臨床現場において、適切な臨床的判断能力と問題解決能力です。これは、迅速かつ正確な状況判断に基づき、臨機応変な対応が求められる場面で適切な処置を下せる能力を指します。さらに、医の倫理に配慮し、診療を行う上での適切な態度と習慣を身につけることも重要です。これは、患者への共感、丁寧な説明、そして医療チームとの円滑な連携を重視する姿勢を意味します。最後に、生涯を通じて研鑽を続ける向上心です。これは、常に最新の医学知識や技術を学び続け、自己研鑽を怠らない姿勢を指し、医療の進歩に常に対応できる専門家を育成する上で不可欠です。これらの4つの資質をバランス良く育成することで、社会に貢献できる高いレベルの麻酔科専門医の育成を目指します。

2. 診療技術目標 基本手技の習熟と臨床応用

診療技術目標では、麻酔科診療に必要な基本手技を習熟し、臨床現場で確実に応用できる能力を養成することを目指しています。具体的には、日本麻酔科学会が定める「麻酔科医のための教育ガイドライン」に準拠した基本手技を習得することが求められます。これは、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックといった基本的な麻酔技術に加え、術前評価、麻酔器・モニターの適切な使用、術後管理など、麻酔科医として必須となる幅広い技術を網羅しています。これらの技術は、単に知識として理解するだけでなく、実践を通して習熟し、臨床現場で適切に判断し対応できるレベルに到達することが求められています。 また、研修期間中は、院内外のカンファレンスや抄読会、セミナーなどへ積極的に参加し、議論を通して知識の深化と臨床能力の向上を図ることが重要です。さらに、学術集会や学術出版物への症例報告や研究成果の発表を通して、専門家としての能力を高めることが期待されています。 臨床上の疑問点については、指導医への質問だけでなく、自ら文献や資料などを用いて解決策を探る能力を養うことも重要とされています。

3. 経験目標 手術麻酔 集中治療 ペインクリニックにおける実践経験

経験目標は、研修期間中に手術麻酔、集中治療、ペインクリニックにおいて十分な臨床経験を積むことを目指しています。具体的には、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックといった一般的な麻酔に加え、帝王切開手術、胸部外科手術、脳神経外科手術など、より高度な特殊麻酔の経験を積む必要があります。ただし、小児(6歳未満)や心臓血管手術など、特に高度な技術と注意を要する症例については、一症例あたりの担当医数を制限することで、質の高い指導と安全な医療の提供を両立させます。 集中治療においては、重症患者の管理や蘇生処置など、高度な医療技術を習得し、実践する機会が提供されます。また、ペインクリニックでは、周術期疼痛管理、慢性疼痛治療など、患者のQOL向上に繋がる知識と技術を習得します。これらの多様な臨床経験を通して、麻酔科医として必要な幅広い知識とスキルを習得し、複雑な症例にも対応できる能力を養成することを目的としています。 AHA-ACLSまたはAHA-PALSプロバイダーコースの受講とプロバイダーカードの取得も求められており、緊急時の対応能力を高めるための取り組みも重視されています。

III.各研修施設の特徴

各関連研修施設では、それぞれ専門性の高い麻酔科診療を行っています。例えば、兵庫県立がんセンターではがん手術における麻酔管理、胸部外科手術を得意とする病院ではその分野に特化した研修が期待できます。研修医は、複数の施設でローテーションを行い、多様な症例経験を積むことで、幅広い知識とスキルを習得します。 各施設の研修カリキュラムは、神戸大学医学部附属病院のプログラムに沿って構成されており、高いレベルの麻酔科専門医育成を目指しています。

1. 神戸大学医学部附属病院 責任基幹施設としての役割

神戸大学医学部附属病院は、本麻酔科専門医研修プログラムの責任基幹施設として、重要な役割を担っています。研修医は、4年間の研修期間のうち少なくとも1年間を神戸大学医学部附属病院で過ごすことになっています。これは、研修プログラムの中核を担う施設として、質の高い教育と指導を提供し、研修医の育成に尽力するという意味です。 神戸大学医学部附属病院は、基幹研修病院群および関連研修病院群と連携し、研修内容や進捗状況を考慮しながら、全ての研修医が経験目標に必要な特殊麻酔症例数を達成できるよう、研修ローテーションを綿密に計画・実施します。 これは、単に施設を提供するだけでなく、研修全体の質管理と円滑な運営を担保する役割を担っていることを示しています。研修医は、神戸大学医学部附属病院で得た高度な医療技術や知識を基盤に、他の研修施設での実習を通して、更に専門性を高めていくことが期待されます。

2. 関連研修施設 多様な臨床経験の提供

本研修プログラムでは、神戸大学医学部附属病院に加え、複数の関連研修施設が連携して研修医の育成にあたっています。これら関連研修施設は、それぞれの病院の特色を活かした、質の高い専門的教育を提供します。研修医は、これらの施設でローテーションを行いながら、多様な臨床経験を積むことができます。 明石医療センター、兵庫県立西宮病院、兵庫県立がんセンター、兵庫県立加古川医療センター、兵庫県立淡路医療センター、製鉄記念広畑病院など、それぞれの施設で異なる専門領域や症例数、診療環境に触れることで、研修医はより実践的なスキルと幅広い知識を習得することができます。 各施設においては、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医を育成するという共通の目標の下、日本麻酔科学会の教育ガイドラインに準拠したカリキュラムに基づいた研修が行われています。研修医は、各施設の指導医から専門性の高い指導を受けながら、それぞれの施設の特徴を活かした実践的な臨床経験を積むことが期待されます。 この多様な研修環境は、将来、様々な医療現場で活躍できる柔軟性と適応能力を備えた麻酔科専門医の育成に大きく貢献すると考えられます。