種類株式配当:詳細と分析

文書情報

| 専攻 | 金融学、会計学 |

| 出版年 | 平成31年(2019年) |

| 文書タイプ | 決算報告書の一部 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 0.97 MB |

概要

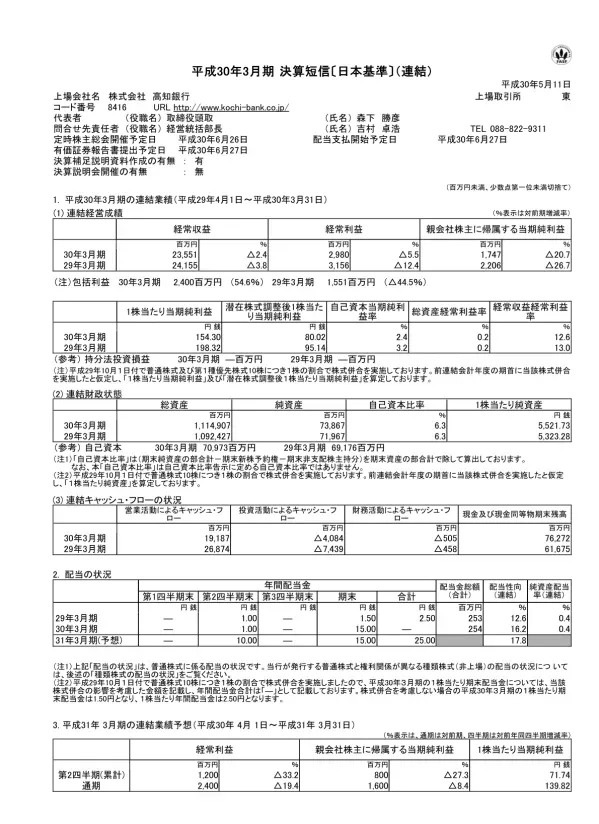

I.連結財務諸表の概要 Consolidated Financial Statement Overview

本報告書は、高知県を主要営業基盤とする銀行の平成29年4月1日~平成30年3月31日期の連結財務諸表を概要説明するものです。 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書の主要項目を提示し、重要な会計基準の選択や変更点について注記しています。特に、配当金の内訳(普通株式、第1種優先株式)と総額、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、自己資本比率といった重要な指標に関する情報が記載されています。 連結経常利益は前年比減少を示しており、その要因分析も含まれています。

1. 連結財務諸表の構成と範囲

このセクションは、報告期間である平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結財務諸表の概要を示しています。連結財務諸表は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、そして株主資本等変動計算書から構成されています。これらの財務諸表は、当行グループ全体の財務状況を包括的に把握するために不可欠な情報であり、それぞれが重要な経営指標を示しています。特に、連結貸借対照表は当行グループの資産、負債、および株主資本を、連結損益計算書は収益と費用、そして利益を、連結キャッシュ・フロー計算書は資金の流れを、株主資本等変動計算書は株主資本の変動をそれぞれ示しています。これらの財務諸表を総合的に分析することで、当行グループの財務状況、経営成績、そして将来の展望をより深く理解することができます。さらに、このセクションでは、連結財務諸表の作成において用いられた重要な会計基準や会計処理方法についても説明されており、情報開示の透明性と正確性を担保しています。

2. 主要な会計基準の選択と変更点

連結財務諸表の作成にあたっては、適切な会計基準が選択され、適用されています。このセクションでは、採用された会計基準の概要と、前年度からの重要な変更点について説明しています。会計基準の選択は、財務諸表の信頼性と整合性に直結するため、その根拠や考え方が明示されています。また、会計基準の変更があった場合は、その変更が財務諸表に与える影響についても詳細に説明することで、投資家や関係者への情報開示の透明性を高めています。例えば、連結子会社の範囲の変更や、会計処理方法の修正などが、このセクションで具体的に説明されている可能性があります。これにより、使用者である投資家や債権者などは、当行の財務状況を正確に理解し、投資判断や信用供与の判断を行うことができます。会計処理の透明性と一貫性、正確性が、このセクションの重要なポイントとなっています。

3. 主要な財務指標と分析

このセクションでは、連結財務諸表から算出される主要な財務指標と、それらに関する分析が示されています。具体的には、配当金の内訳(普通株式と第1種優先株式)、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、自己資本比率などが重要な指標として挙げられます。これらの指標は、当行の財務状況や収益性を評価する上で非常に重要な役割を果たしており、投資家や債権者にとって、投資判断や信用供与の判断材料として活用されます。さらに、各指標の推移やその背景となる要因についても分析されており、当行の経営状況をより深く理解することができます。例えば、純利益の減少要因や、自己資本比率の推移、そしてそれらに影響を与えた要因が、このセクションで詳しく解説されているはずです。これにより、将来の業績予測やリスク評価を行う上での重要な情報となります。

II.経営成績と財政状態 Operating Performance and Financial Position

連結経常収益は235億51百万円(経常利益は29億80百万円)と前年比減少となりました。一方、貸出金は6,923億円、預金は9,496億円と増加しています。有価証券残高も増加。現金及び現金同等物の期末残高は762億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは配当金支払等によりマイナスとなりました。 これらの数値は、高知県の経済状況(個人消費の底堅さ、生産活動の持ち直し、雇用・所得環境の改善)を背景に分析されています。また、今後の見通しとして、経常利益24億円、親会社株主に帰属する当期純利益16億円を予想しています。

1. 経営成績に関する分析 損益の概況

このセクションでは、当連結会計年度の経営成績、特に損益状況について分析しています。全国的な経済状況として、雇用・所得環境の改善、個人消費の持ち直し、設備投資の緩やかな増加が挙げられており、全体として緩やかな回復傾向にあると説明されています。しかし、当連結会計年度の連結経常収益は、前連結会計年度比6億3百万円減少し、235億51百万円となりました。連結経常費用も減少したものの、連結経常利益は前年比1億76百万円減少し、29億80百万円にとどまりました。さらに、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比4億58百万円減少し、17億47百万円となりました。この減益の要因については、具体的な分析は本文からは読み取れませんが、経済環境の変化や不確実な要因も考慮されていると記されています。 平成31年3月期の見通しとしては、経営の効率化と資産の健全化による収益力強化を目指し、連結経常利益24億円、親会社株主に帰属する当期純利益16億円を予想しています。この予想は、経済環境の変化といった不確実な要因を考慮した上での仮定に基づいており、実際の業績とは異なる可能性がある点も注記されています。

2. 財政状態に関する分析 主要勘定の概況

このセクションでは、当連結会計年度末における主要勘定の状況を分析しています。譲渡性預金を含む預金は、前連結会計年度末比355億円増加し、9,496億円となりました。貸出金も64億円増加し、6,923億円に達しています。有価証券は12億円増加し、3,144億円となっています。これらの増加は、当行の財務基盤の堅調さを示唆しています。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により5億円のマイナスとなりました。しかし、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比145億円増加し、762億円となっています。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが191億円増加したことが大きな要因です。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により40億円のマイナスとなっています。これらの数値は、預金や貸出金の増加、そして積極的な投資活動などを示しており、当行の財務状況を多角的に理解する上で重要な情報です。

3. キャッシュ フローの状況

このセクションでは、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況を詳細に説明しています。営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金を含む預金等の増加により191億円プラスとなっています。これは、当行の主要業務である預金・貸出業務の堅調さを示す重要な指標です。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により40億円のマイナスとなっています。これは、成長戦略の一環として、積極的な投資が行われていることを示唆しています。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により5億円のマイナスとなっています。これら三つのキャッシュフローを総合的に分析することで、当行の資金調達状況や資金運用状況をより深く理解することができます。現金及び現金同等物の期末残高が増加していることから、当行の財務状況は安定していると判断できますが、それぞれのキャッシュフローの増減要因について、より詳細な分析が必要となるでしょう。

III.株主資本と株式情報 Equity and Shareholder Information

株主資本に関する情報は、普通株式と優先株式の区分、自己株式の計上状況、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額といった指標を詳細に示しています。 期末の普通株式数は約10,155千株。自己株式として計上されている信託残存株式数も明記されています。また、平成29年10月1日付の株式併合についても注記されています。

1. 株主資本構成と1株当たり指標

このセクションでは、当連結会計年度における株主資本の構成と、投資家にとって重要な1株当たり指標について説明しています。 株主資本は、普通株式と優先株式(第1種優先株式)で構成されており、それぞれの構成比率や期末残高が示されていると考えられます。 重要な指標として、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、そして潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額が挙げられます。これらの指標は、株主の資産価値や収益性を評価する上で不可欠な情報であり、投資判断の重要な要素となります。 これらの指標の算定においては、自己株式の取扱いについても明確に説明されているはずです。具体的には、信託に残存する当行株式(自己株式)が、1株当たり指標の算定においてどのように扱われているか、期末発行済株式総数および期中平均株式総数からの控除方法などが記載されているでしょう。平成29年10月1日付で実施された株式併合の影響についても考慮されている可能性があり、その算出方法についても説明が加えられていると推測されます。

2. 自己株式の取扱い

このセクションでは、純資産の部に自己株式として計上されている、信託に残存する当行株式の取扱いについて詳細に説明しています。具体的には、この自己株式が「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」、「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定において、期末発行済株式総数及び期中平均株式総数からどのように控除されているかが説明されているはずです。 当連結会計年度における控除された自己株式数は、「1株当たり純資産額」の算定では45千株、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定では期中平均で27千株であると明記されていると考えられます。 これらの数値は、株主資本に関する情報の正確性を確保するために非常に重要であり、投資家による財務諸表の解釈を容易にするために、詳細な説明がなされていると推測されます。自己株式の会計処理や、その影響について明確に示すことで、投資家の信頼性を高める狙いがあると解釈できます。

IV.セグメント情報とリスク管理 Segment Information and Risk Management

報告セグメントは「銀行業」、「リース業」、「クレジットカード業」の3つで構成され、各セグメントの経常収益等の情報が提供されています。貸出金等与信関連債権に関するリスク管理情報も記載されており、金融再生法開示債権やリスク管理債権の状況が示されています。主要顧客、地域ごとの情報は、連結損益計算書の一定割合を超えるため、省略されています。

1. 報告セグメント

このセクションでは、当行グループの報告セグメントについて説明しています。当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務などの金融サービスを提供しており、その事業構造を反映したセグメント分類がなされています。具体的には、「銀行業」、「リース業」、「クレジットカード業」の3つのセグメントに分類され、それぞれのセグメントにおける経常収益、利益、資産、負債などの情報が提供されていると考えられます。 連結子会社であるオーシャンリース株式会社が「リース業」セグメント、株式会社高知カードが「クレジットカード業」セグメントに属し、それぞれの事業内容が記述されているはずです。セグメント情報の開示は、事業ポートフォリオの多様性やリスク管理の状況を理解するために不可欠な情報であり、投資家や関係者にとって重要な判断材料となります。 なお、特定の顧客に対する経常収益が連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがなかったため、その情報は省略されていると記述されている可能性があります。

2. セグメント別財務情報

このセクションでは、前述の3つの報告セグメントごとの詳細な財務情報が提示されていると考えられます。具体的には、各セグメントの経常収益、利益、資産、負債といった主要な財務項目の数値が記載されているはずです。 これらの数値を分析することで、各セグメントの収益性、効率性、リスクなどを評価することが可能になります。また、セグメント間の比較を行うことで、当行グループ全体の事業戦略やリスクプロファイルに関する重要な知見が得られるでしょう。 ただし、報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報、主要な顧客ごとの情報、地域ごとの情報は、連結貸借対照表や連結損益計算書の一定割合を超えるため、記載が省略されている可能性があります。この省略に関する理由も、このセクションで説明されているはずです。

3. リスク管理に関する情報

このセクションでは、当行グループのリスク管理状況に関する情報が提供されていると考えられます。特に、貸出金等与信関連債権に関するリスク管理状況についての記述が期待されます。具体的には、貸出金等与信関連債権の総額、金融再生法開示債権、リスク管理債権の状況、そして担保保証による保全額、引当額、保全率といった情報が示されているはずです。 これらの情報は、当行グループの与信リスクを評価する上で重要な要素であり、投資家や債権者にとって、信用供与の判断を行う上で重要な判断材料となります。 また、自己査定の結果や、破綻先に関する情報なども、リスク管理状況を理解する上で重要な要素となります。これらの情報開示は、当行グループの財務健全性を評価し、将来の経営安定性を予測する上で役立つでしょう。 なお、提示された情報は、リスク管理体制の一端を示すものであり、より詳細な情報は、別途提供されている可能性があります。

V.取締役に対する業績連動型株式報酬制度 Performance Based Stock Option Plan for Directors

取締役(社外取締役を除く)に対する信託を用いた株式報酬制度の概要が説明されています。この制度は、取締役の退任時に当行株式が交付される仕組みです。信託に残存する当行株式は自己株式として計上されています。

1. 制度の概要と目的

このセクションでは、平成29年6月27日開催の第137期定時株主総会決議に基づき導入された、取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度の概要と目的について説明しています。この制度は、当行が金銭を拠出することで設定する信託(本信託)が当行株式を取得し、取締役に対して、当行が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じて、本信託を通じて当行株式が交付される仕組みです。 制度の目的は、取締役の経営への関与を高め、長期的な企業価値の向上を目指すと考えられます。 取締役への株式報酬は、企業業績に連動しているため、取締役のモチベーション向上と、株主価値の最大化に資する仕組みであると説明されているはずです。信託を用いた仕組みを採用することで、リスク管理の観点からも適切な運営が期待されます。

2. 株式交付と信託残存株式の会計処理

取締役が当行株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であると説明されています。これは、長期的な視点で取締役の業績を評価し、適切なインセンティブを与えることを目的としていると考えられます。 また、信託に残存する当行株式の会計処理についても言及されているはずです。 具体的には、信託に残存する当行株式は、純資産の部に自己株式として計上されていると説明されているでしょう。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額と株式数(55,800千円、45,000株)も明記されているはずです。 この会計処理は、会計基準に則って適切に行われており、財務諸表の正確性を確保するために重要です。自己株式の計上方法は、企業の財務状況を正確に反映するために、会計基準に則って厳格に処理される必要があります。