紀南病院 麻酔科専門医研修プログラム

文書情報

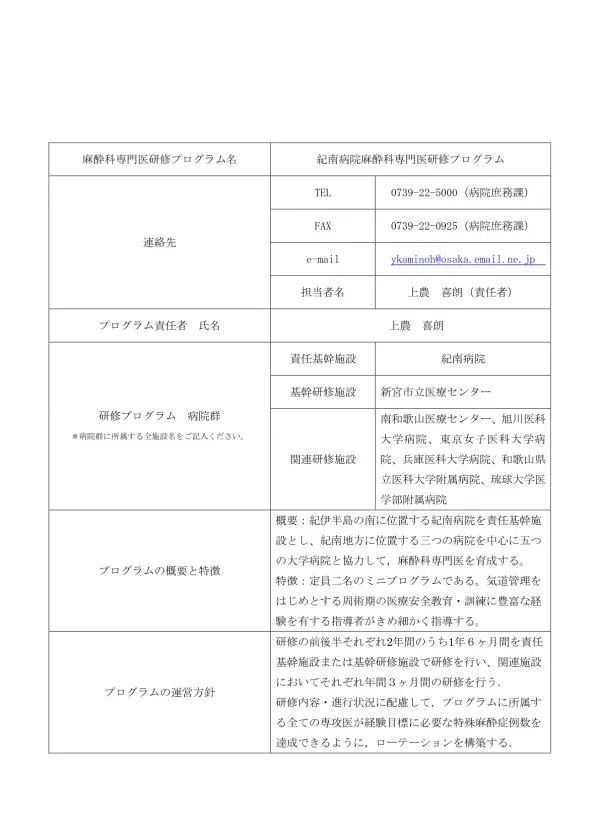

| instructor | 上農 喜朗 (責任者) |

| 学校 | 紀南病院麻酔科 |

| 専攻 | 麻酔科 |

| 場所 | 和歌山県 |

| 文書タイプ | 研修プログラム |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.42 MB |

概要

I. 紀南病院を中心とした麻酔科専門医研修プログラムの概要

本プログラムは、紀伊半島の南に位置する紀南病院を責任基幹施設とし、南和歌山医療センター、新宮市立医療センターと共に、全国の大学病院(兵庫医科大学病院、和歌山県立医科大学附属病院、琉球大学医学部附属病院、旭川医科大学病院、東京女子医科大学病院など)と連携した麻酔科専門医研修を提供します。定員2名の少人数制で、周術期医療における医療安全を重視し、気道管理などに関する豊富な経験を持つ指導者がきめ細かい指導を行います。全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなど、幅広い麻酔手技を習得できます。さらに、ERASに基づいた周術期管理やUltra-Fast Track 麻酔、手術翌日のICUからの歩行リハビリなども実践し、質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成を目指しています。 本プログラムは、単一の施設にとどまらず、多様な医療環境での研修機会を提供することで、麻酔科専門医としての幅広い知識と技術、そして将来に繋がる人脈形成を支援します。

1. プログラムの概要 紀南病院を中心とした少人数制研修

本プログラムは、紀伊半島南部に位置する紀南病院を責任基幹施設として、南和歌山医療センター、新宮市立医療センターと共に、麻酔科専門医研修を実施します。大都市圏の大学病院とは異なり、定員2名の少人数制を採用することで、指導医によるきめ細やかな指導を可能にしています。研修内容は、周術期医療における安全管理を重視し、気道管理等の高度な技術習得を目指します。 研修医は、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなど、様々な麻酔手技を習得し、実践的なスキルを磨きます。 さらに、ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)に基づいた周術期管理や、Ultra-Fast Track麻酔、術後早期のICUからの歩行リハビリテーションなど、最新の医療技術にも触れることができます。このプログラムを通して、安全で質の高い周術期医療を提供できる、高度な専門性を備えた麻酔科専門医の育成を目指しています。

2. プログラムの特徴 全国大学病院との連携と多様な臨床経験

本プログラムの大きな特徴は、全国各地の大学病院との連携です。旭川医科大学病院、東京女子医科大学病院など、複数の関連研修施設において研修を行う機会が設けられています。これは、単一の施設やグループでの研修とは異なり、多様な医療環境下での経験を積むことを意味します。異なる医療現場での経験は、麻酔科専門医としての幅広い視野と柔軟な対応能力の育成に大きく貢献します。「紀南式麻酔」に限定されない、より広範な麻酔と関連領域の知見を深め、多様な症例への対応力を高める教育体制が構築されています。 様々な医療機関での研修を通して、麻酔科専門医として長く活躍していく上で不可欠な思考プロセスと、広範な人脈を築くことができます。これらの経験は、専門医資格取得後も、医師としての成長を支える重要な礎となります。

3. 教育 研究体制 シミュレーション教育と実践的臨床研修

紀南病院のスタッフは、日本医学シミュレーション学会の設立にも関与しており、シミュレーション教育にも力を入れています。最新のシミュレーション技術を用いた実践的な訓練を通して、緊急時対応能力や、高度な医療技術の習得を支援します。 また、臨床麻酔においては、紀南病院で実践されているERASに基づいた周術期管理やUltra-Fast Track麻酔、術後早期のリハビリテーションといった先進的な取り組みを学ぶことができます。これらの実践的な臨床経験を通して、研修医は最新の知識と技術を習得し、常に進化する医療現場に対応できる能力を養います。 さらに、院内カンファレンスや抄読会、外部セミナーへの参加を通して、最新の医学情報へのアクセスと、他者との積極的な意見交換を通じて、高い専門性と問題解決能力を涵養します。

II. 研修プログラムの特徴 多様な臨床経験と教育研究

本プログラムの大きな特徴は、全国各地の大学病院との連携による多様な研修機会です。「紀南式麻酔」にとらわれず、ペインクリニックや集中治療を含め、麻酔とその関連領域に関する幅広い知識と経験を積むことができます。 紀南病院では、日本医学シミュレーション学会設立にも関与したスタッフによる質の高い教育と、臨床現場での実践を通して、麻酔科専門医に必要な臨床的判断能力と問題解決能力を養います。 研修医は、インフォームドコンセントの取得、医療チームにおけるリーダーシップ、医療倫理と医療安全に関する深い理解を修得します。また、初期研修医やコメディカルへの教育指導能力も育成します。

1. 全国大学病院との連携による多様な研修環境

本プログラムは、紀南病院を主軸としながら、全国各地の特色ある大学病院と連携することで、多様な臨床経験の機会を提供します。 関連研修施設として、兵庫医科大学病院、和歌山県立医科大学附属病院、琉球大学医学部附属病院など、多くの大学病院が名を連ねています。単一の施設での研修に留まらず、それぞれの病院が持つ独自の専門性や医療環境に触れることで、研修医は「紀南式麻酔」にとらわれない、より広い視野と深い専門知識を習得することができます。 異なる医療環境下での研修経験は、多様な症例への対応能力を養うだけでなく、将来、麻酔科医として様々な場所で活躍するための基礎となります。様々な病院の医師や医療スタッフとの交流を通して築かれる人脈は、医師としてのキャリア形成においても大きな財産となります。この連携体制は、質の高い麻酔科専門医育成に大きく貢献する要素です。

2. 紀南病院における実践的臨床麻酔と先進医療への取り組み

紀南病院では、ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)に基づいた周術期管理を心臓外科手術で実践し、Ultra-Fast Track麻酔や、手術翌日のICUからの歩行リハビリテーションを推進しています。これらの先進的な医療技術に触れることで、研修医は最新の医療動向を理解し、実践的なスキルを身につけることができます。 実践的な臨床経験を通して、研修医は、術前評価、麻酔器・モニター機器の操作、各種麻酔手技(全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなど)を習得します。 また、ペイン(疼痛管理)についても臨床経験を積み、周術期における痛みのコントロールに関する高度な知識と技術を習得します。これらの実践的な研修を通して、研修医は安全で質の高い周術期医療を提供できる能力を養います。これは、将来、麻酔科専門医として活躍するために不可欠な要素です。

3. 教育研究 シミュレーション教育と学術活動への積極的参加

紀南病院のスタッフは、日本医学シミュレーション学会の設立にも携わっており、シミュレーション教育に力を入れています。 シミュレーションを用いた研修は、実際の医療現場を模擬した環境下で、様々なケースに対応できるスキルを養うのに役立ちます。 研修医は、院内カンファレンスや抄読会、外部セミナー、学会への積極的な参加を通して、常に最新の医学知識を習得し、専門性を高めていきます。 さらに、症例報告や研究成果の発表を通して、医療の発展に貢献できる人材育成を目指しています。 これにより、研修医は単に技術を習得するだけでなく、医学研究への関心を高め、生涯にわたる学習意欲を育むことができます。医療倫理と医療安全に関する深い理解も同時に育成し、責任ある医療実践能力を涵養します。

III. 研修カリキュラム到達目標 専門知識と実践能力の習得

研修カリキュラムは、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成を目標としています。 到達目標には、麻酔科領域および関連領域の専門知識と技量、臨床的判断能力、問題解決能力、医療倫理に配慮した適切な態度、生涯にわたる学習意欲などが含まれています。麻酔管理総論(術前評価、麻酔器・モニターの操作と管理など)、ペイン管理、各種麻酔手技(全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなど)に関する十分な知識と実践能力の習得を目指します。日本麻酔科学会の教育ガイドラインに準拠した研修を行います。

1. 専門知識と技量の習得 麻酔科領域および関連領域の包括的な教育

研修カリキュラムの到達目標は、安全で質の高い周術期医療を提供できる麻酔科専門医の育成です。そのため、麻酔科領域および関連領域に関する十分な専門知識と高度な技術の習得を重視しています。 具体的には、麻酔管理総論として、術前評価(麻酔リスクの評価、必要な検査、合併症対策など)や麻酔器・モニター機器の構造、点検方法、トラブルシューティング、モニターによる生体機能評価に関する知識と実践能力が求められます。 さらに、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックなどの様々な麻酔手技を習得し、臨床応用できるレベルに達することが必須です。ペイン(疼痛管理)に関する知識と技術も重要な到達目標の一つであり、周術期における急性痛・慢性痛の機序や治療法について理解を深める必要があります。日本麻酔科学会の教育ガイドラインに準拠した研修内容となっています。

2. 臨床的判断力と問題解決能力の育成 変化に対応できる実践力

本プログラムでは、刻々と変化する臨床現場に対応できる、高い臨床的判断力と問題解決能力の育成を重視しています。 研修医は、複雑な症例に対しても適切な対応が出来るよう、迅速かつ的確な判断力と、問題解決のための思考力を養う必要があります。 そのため、多様な症例への対応経験、そして経験に基づく迅速な判断と問題解決能力を習得することが求められます。 また、医療チームの一員として、他科医師や他職種と円滑に連携し、チーム医療を実践できる能力も育成します。これは、緊急時など、迅速かつ的確なチーム医療が求められる状況下において特に重要です。 さらに、自身の学習を継続し、常に医療・医学の進歩に追従していく姿勢も必要不可欠です。自己学習能力に加え、院内外のカンファレンスや抄読会への積極的な参加を通して、最新の情報収集と知識のアップデートも重要な要素となります。

3. 医療倫理と医療安全の意識の涵養 倫理的な医療実践

麻酔科医として不可欠な医療倫理と医療安全に関する深い理解と、倫理的な医療実践を重視しています。 研修医は、患者への適切な対応、麻酔方法や周術期合併症の説明、インフォームドコンセントの取得など、患者中心の医療提供を行うための知識とスキルを習得します。 また、初期研修医や他の医師、コメディカル、学生などへの適切な指導能力も養います。医療チームのリーダーとして、他科医師や他職種を統率し、周術期の変化に対応できる能力も求められます。 医療安全に関する深い理解は、医療ミスを防ぎ、患者さんの安全を守る上で非常に重要です。研修を通して、医療安全管理体制への理解を深め、安全な医療を提供できるよう意識を高めます。 これらの倫理観と安全意識は、麻酔科医として生涯にわたって持ち続けるべき重要な資質です。

IV. 関連施設

本プログラムは紀南病院を責任基幹施設とし、南和歌山医療センター、新宮市立医療センターを基幹研修施設としています。関連研修施設として、兵庫医科大学病院、和歌山県立医科大学附属病院、琉球大学医学部附属病院、旭川医科大学病院、東京女子医科大学病院が参加しています。

1. 責任基幹施設と基幹研修施設

本麻酔科専門医研修プログラムにおいて、紀南病院は責任基幹施設として、研修プログラムの中核を担っています。紀南地方に位置する南和歌山医療センターと新宮市立医療センターは基幹研修施設として、研修医の教育・訓練に重要な役割を果たしています。これらの三施設を拠点に、質の高い研修プログラムが展開されます。 責任基幹施設である紀南病院は、研修プログラム全体の運営や指導体制の構築、教育内容の充実などに中心的な役割を担い、基幹研修施設は、それぞれ専門性を活かした教育・訓練を提供することで、研修医の総合的な能力向上に貢献しています。これらの施設間の緊密な連携によって、充実した研修環境が構築されています。

2. 関連研修施設 全国各地の大学病院との連携

本プログラムは、紀南病院、南和歌山医療センター、新宮市立医療センターの3つの基幹施設に加え、全国各地の大学病院と連携することで、より幅広い臨床経験を研修医に提供しています。 具体的には、兵庫医科大学病院、和歌山県立医科大学附属病院、琉球大学医学部附属病院、旭川医科大学病院、東京女子医科大学病院など、複数の大学病院が関連研修施設として参加しています。 これらの関連研修施設では、各施設の特色を活かした専門的な研修を受けることができ、麻酔科医としての知識・技術の幅を広げることが期待できます。 それぞれの関連施設における研修は、単一の医療機関での研修では得られない多様な経験と、多様な専門家との交流機会を提供し、研修医の成長を促進する役割を担っています。これらの連携により、研修医は地域や医療機関の垣根を越えた、より広い視野と深い専門性を獲得することが可能になります。