開発許可申請:都市計画法解説

文書情報

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 1.53 MB |

| 専攻 | 都市計画法 |

| 文書タイプ | 講義資料 |

概要

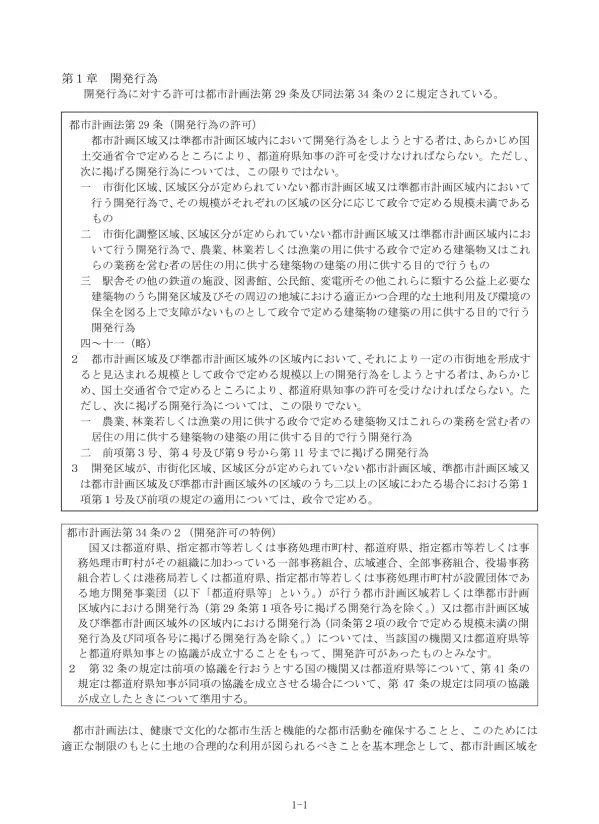

I.開発許可に関する都市計画法の規定と基準

この文書は、日本の都市計画法に基づく開発許可に関する重要な規定を抜粋したものです。特に、都市計画区域および準都市計画区域内外の開発行為に対する許可基準が詳細に説明されています。 重要なキーワードとしては、開発許可(kaihatsu kyoka)、開発行為(kaihatsu kōi)、都市計画区域(toshi keikaku kuiki)、準都市計画区域(jun-toshi keikaku kuiki)、**市街化調整区域(shigaika chousei kuiki)**などが挙げられます。 許可取得には、**都道府県等(todoufuken-tou)との協議が必要であり、危険物の貯蔵・処理に関する工作物、大規模な工作物(1ヘクタール以上)、道路、公園、緑地などの配置・規模に関する厳格な基準が設けられています。 これらの基準は、環境保全(kankyou hozen)、災害防止(saigai boshi)、**利便増進(riben zoushin)**を目的としています。

1. 開発許可の要件 国または都道府県等の役割と協議

国または都道府県、指定都市等、一部事務組合、広域連合などが行う都市計画区域または準都市計画区域内、もしくはそれ以外の区域における開発行為(ただし、法第29条第1項、第2項で定める一定規模以下の開発行為を除く)については、国の機関または都道府県等と都道府県知事との協議が成立した時点で、開発許可があったものとみなされると規定されています。この規定は、開発行為の許可プロセスにおいて、関係機関間の協議の重要性を強調しており、円滑な開発推進のための枠組みを示していると言えます。 具体的には、関係機関間の合意形成が、開発許可の重要な要件の一つとして位置付けられていることが分かります。 この協議は、開発計画の妥当性、環境への影響、災害リスクなどの多角的な視点からの審査を包含し、最終的な開発許可の判断に大きく影響を与えます。

2. 危険物の貯蔵 処理に関する工作物

危険物の貯蔵または処理に供する工作物に関する規定では、建築基準法施行令、石油パイプライン事業法、港湾法、漁場整備法、航空法、電気事業法、ガス事業法など、関連法令に基づく特定の施設は除外されています。この除外規定は、既に厳格な安全基準が適用されている施設を重複して規制する必要がないという考え方から導き出されていると考えられます。 これらの除外規定により、対象となる危険物貯蔵・処理施設を明確化し、規制の対象範囲を限定することで、効率的な規制の運用を図っていると言えるでしょう。 個々の法令に基づく既存の規制との整合性を図ることで、規制の重複や矛盾を避けることを目的としていると解釈できます。

3. 大規模な工作物に関する基準

法第4条第11項に規定される大規模な工作物(政令で定める規模、1ヘクタール以上)に関する基準が示されています。野球場、庭球場、陸上競技場などの運動・レジャー施設が例として挙げられていますが、学校施設、港湾環境整備施設、都市公園、自然公園に該当するものは除外されています。この除外規定は、既に他の法令で厳格な規制がなされている施設を重複して規制することを避けるためであると推測されます。 1ヘクタール以上の規模の工作物については、その特性を考慮した上で、環境保全、災害防止などの観点から、更なる規制が必要と判断されていると考えられます。 対象となる施設を明確に限定することで、規制の適用範囲を整理し、より効果的な規制を目的としていると解釈できます。

4. 宅地の定義と確認基準

宅地の定義に関する記述では、不動産登記法に基づく土地登記事項証明書と地方税法に基づく固定資産税課税台帳の両方を用いて、基準日の5年前から継続して宅地である土地を定義しています。これは、宅地としての利用状況を多角的に確認することで、より正確な判断を行うことを目的としていると考えられます。 市街化調整区域内の土地は除外されていることから、市街化調整区域における宅地に関する規制は、本規定とは別に存在していることが示唆されています。 土地の利用状況の正確な把握と、市街化調整区域における特有の規制との整合性を図るための規定であると解釈できます。

5. 道路 公園 広場等の配置に関する基準

住宅以外の開発行為では、道路、公園、広場などの公共施設の適切な配置が求められます。環境保全、災害防止、通行の安全、事業活動の効率性などを考慮し、適切な規模と構造で配置する必要があり、開発区域内の主要な道路は、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計する必要があります。 また、用途地域等の規制に適合する必要性も示唆されており、開発計画は、様々な規制や基準を総合的に考慮して策定される必要があることがわかります。 都市計画法の趣旨に沿って、開発行為が周辺環境に与える影響を最小限に抑え、安全で利便性の高い都市空間を形成することを目的としていると解釈できます。

6. 開発行為の目的と公共施設等の配置

開発行為の目的を踏まえ、開発区域における利便の増進と周辺地域の環境保全が図られるよう、公共施設や学校などの公益的施設、そして予定される建築物の用途配分が定められていることが必要です。これは、開発行為が地域社会全体に与える影響を考慮し、持続可能な開発を推進するための規定だと考えられます。 開発計画において、経済的な側面だけでなく、社会的な側面も考慮する必要があることを示しています。 地域社会全体の利益を考慮したバランスのとれた開発計画の策定が求められることを明確に示しています。

7. 災害防止のための措置

地盤沈下、崖崩れ、出水などの災害を防止するため、地盤改良、擁壁、排水施設などの安全上必要な措置が講じられるよう設計する必要があります。宅地造成等規制法に抵触しないよう、工事計画を策定する必要性も示されています。この規定は、開発行為による災害リスクを最小限に抑えるための重要な要件です。 開発行為が、周辺環境や地域住民の安全に影響を与える可能性を考慮した、予防的な措置が求められていることを示しています。 開発行為に伴うリスクを最小限にするための、具体的な対策が求められることを明確に示しています。

8. 輸送の便と申請者の資力 信用

一定規模以上の開発行為では、道路や鉄道などの輸送の便を考慮し、支障がないことが求められます。また、申請者には開発行為に必要な資力と信用があることも必要条件として挙げられています。これは、開発事業の計画性と実行可能性を確保するための要件です。 開発行為の経済的な側面だけでなく、事業主体の信頼性も審査対象となることを示しています。 計画の現実性と事業者の責任能力を担保する規定であると言えます。

9. 工事施行者の能力

住宅以外の開発行為(ただし、開発行為の中断による災害リスクが考慮されている一定規模以上の開発行為を除く)では、工事施行者に開発行為に関する工事を完成させる能力があることが求められます。これは、開発行為が円滑かつ安全に完了するよう、事業者の施工能力を担保するための規定です。 工事の質と安全性を確保するために、事業者の技術力と実績が重要な判断基準となることを示しています。 開発行為の円滑な遂行と安全性の確保を重視した規定と言えるでしょう。

10. 地方公共団体の条例による基準の強化 緩和

地方公共団体は、地域の自然的条件や土地利用状況などを考慮し、政令で定める技術的細目を強化または緩和する条例を制定できます。これは、地域の実情に合わせた柔軟な規制運用を可能にするための規定です。 地域固有の事情を考慮した、より適切な開発規制を行うための制度的枠組みを示しています。 地域の実情に沿った開発規制を可能にすることで、より効果的な都市計画の推進を目的としていると考えられます。

11. 災害危険区域等の除外規定

住宅以外の開発行為では、開発区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域などの危険区域が含まれていないことが原則です。ただし、周辺状況等により支障がないと認められる場合は、この限りではありません。この規定は、開発行為による災害リスクを回避するための重要な要件です。 開発行為が、自然災害リスクの高い地域で行われる場合の、具体的な対応を規定しています。 災害リスクと開発行為の両立を図るための、柔軟な対応が考慮されていると言えるでしょう。

II.道路に関する基準

開発行為における道路の幅員は、用途や周辺環境によって異なります。住宅地では最小幅員6m、住宅以外の用途では9mが基準です。 既存道路の活用も可能ですが、環境保全(kankyou hozen)、災害防止(saigai boshi)、通行の安全、事業活動の効率性などを考慮した上で、建築基準法第42条に規定される道路の幅員基準を満たしている必要があります。 市街化調整区域では、幅員12m以上の道路を250m以内にすることが求められます。 都市計画法施行令第25条、建築基準法などが関連法規です。

1. 道路幅員に関する基準 用途と規模による差異

文書では、開発行為における道路幅員に関する基準が、用途と敷地面積によって異なることが示されています。規則第20条では、最小幅員を6mと定めており、これは自動車の相互通行と消防車の通行を確保するためです。敷地面積が1000㎡以上の住宅以外の用途では、大型車の通行を考慮し、歩車道分離のための最低幅員として9mが基準となっています。これらの基準は、交通の円滑化と歩行者・車両の安全確保を目的として設定されていることが分かります。 特に、住宅以外の用途では、より広幅員の道路が求められる点は、交通量や交通形態の違いを反映した規定と言えるでしょう。 安全で効率的な交通システムを構築するための、具体的な数値目標が示されていることが重要です。

2. 既存道路の活用と例外規定

敷地に接する既存道路が一定の要件を満たす場合、新たな道路の設置が不要となる例外規定が設けられています。令第25条第2号ただし書では、既存道路が規則第20条の要件を満たし、かつ、「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造」を有することが条件となっています。これは、既存インフラの有効活用を促進し、無駄な開発を抑制することを目的としていると考えられます。 既存道路の状況を個別に判断することで、開発規制の柔軟性を確保し、開発事業者の負担軽減にも繋がる仕組みと言えるでしょう。 ただし、既存道路の状況が必ずしも基準を満たさない場合、新たな道路整備が必要となるため、開発計画策定の段階から道路整備を含めた計画が必要となる点に注意が必要です。

3. 市街化調整区域における道路基準 幹線道路密度確保

市街化調整区域における道路基準として、幅員12m以上の道路を開発区域内の各建築物の敷地から250m以内に設けることが規定されています。これは、市街化区域と同等の幹線道路密度を確保することを目的としており、市街化調整区域特有の開発規制の厳しさも示唆しています。 市街化調整区域では都市計画決定されているものが少ないため、開発行為を通して幹線道路網の整備を促進することで、地域全体のインフラ整備に貢献しようとする狙いが読み取れます。 開発区域外に既に基準を満たす道路が存在する場合は、新たな道路設置が不要となる点も重要なポイントです。開発計画は、地域の特性や土地利用状況も考慮して策定されるべきであるという考え方が背景にあります。

4. 町田市における道路幅員基準の運用

町田市では、住宅地の場合、バス等のすれ違い通行を考慮し、道路幅員を6.5mと定めています。これは、住宅地特有の交通状況を考慮した、より具体的な基準を示しています。 また、「周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められる」場合の例外規定も存在しており、既存道路の幅員が狭く、新たな道路整備が困難な場合は、既存道路の活用が認められる可能性があります。ただし、接続先の道路の円滑な交通を確保するためには、既存道路の拡幅が原則であるとされています。 町田市独自の基準は、地域の特性を反映した柔軟な運用を可能にしていますが、例外規定の適用には、厳格な審査が必要となることが示唆されています。

III.公園 緑地 広場に関する基準

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合、開発区域面積の3%以上の公園(kouen)、緑地(ryokuchi)、又は**広場(hiroba)**の確保が求められます。ただし、周辺に相当規模の施設がある場合や、住宅以外の用途で敷地が一体の場合などは、この基準が適用されない場合があります。 都市計画法施行令第25条第6号、第7号が関連条項です。 大学等の建設など、広域的な公共利用を目的としない場合は、敷地内に学生・教職員向けの緑地や広場を整備するだけで十分とされています。

1. 開発区域における公園 緑地 広場の設置基準

都市計画法施行令第25条第1項第6号では、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合、開発区域面積の3%以上に相当する公園、緑地、または広場の設置が義務付けられています。ただし、開発区域周辺に相当規模の公園、緑地、広場が存在する場合、または、予定建築物の用途が住宅以外で敷地が一体の場合など、周辺状況や建築物の用途、敷地の配置を考慮して特に必要ないと認められる場合は、この限りではありません。この規定は、開発行為による緑地空間の減少を抑制し、良好な環境を保全するためのものです。 開発区域の規模に応じて必要な緑地面積が定められており、環境保全の観点から重要な規定と言えます。 ただし、周辺環境や開発計画の特性に応じて、柔軟な運用が可能な点も考慮されています。

2. 公園等の整備に関する補足規定 広域公園整備との関係

公園、緑地、または広場に関する基準の補足規定として、多数者が集まる用途の開発行為では環境保全、災害防止、利用者の利便確保のために必要であるとされています。しかし、法的に必要とされる公園等は、開発区域内の利用者のためのものとされ、広域的な公園整備は公共側で別途行われるべきであると明確にされています。 例えば、大学建設を目的とした開発行為では、学生・教職員向けの緑地や広場を大学側の計画に基づいて整備すれば十分であり、一般公共の利用を目的とした公園の整備までは求められないとされています。 開発行為に伴う公園等の整備は、その規模や利用範囲を明確に限定することで、開発事業者への負担を適切に調整することを目的としていると考えられます。

IV.排水施設に関する基準

雨水などの**排水施設(haisui shisetsu)**は、5年に1回の確率で想定される降雨強度を考慮して設計する必要があります。下水は原則として暗渠による排出ですが、水質に問題のない処理済み汚水などは、道路側溝等への排出が認められる場合があります。 浸透トレンチなどの雨水流出抑制施設の設置も考慮されますが、設置場所や建築物との関係も考慮すべきです。 都市計画法施行規則第22条、都市計画法施行令第26条が関連条項です。

1. 排水施設の計画雨水量と計画汚水量

都市計画法施行規則第22条、都市計画法施行令第26条第1号では、排水施設の管渠の勾配と断面積は、5年に1回の確率で想定される降雨強度以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量、および生活または事業に起因する廃水量と地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出できるよう定めなければならないとされています。これは、排水施設が想定される最大規模の降雨や排水量にも対応できる能力を有することを求める規定です。 計画雨水量と計画汚水量の算定方法、そしてそれらに基づいた管渠設計の基準は、安全で効率的な排水システムの構築に不可欠な要素です。 5年に1回の確率という数値目標は、安全性の確保と経済性のバランスを考慮した結果であると推測されます。

2. 雨水流出抑制施設の設置基準と留意事項

排水施設の設計においては、放流先の排水能力を考慮し、計画雨水量を一時的に貯留したり、地下に浸透させる機能を持つ雨水流出抑制施設の設置が検討されます。 雨水浸透施設等の設置にあたっては、宅地開発事業完了後に建築物の建築などで撤去され機能が損なわれないよう、適正な配置が求められます。また、地盤の安定性を損なうおそれのある擁壁の背面などには設置を避けるべきです。 雨水流出抑制施設の設置は、集中豪雨などによる災害リスクの軽減に貢献しますが、設置場所の選定には、周辺環境や地盤状況への影響を十分に考慮する必要があることが分かります。

3. 浸透施設の特性と施工上の注意点

浸透施設は小規模で安全性が高く、地下水の涵養にも役立つ特長を持ちます。しかし、目詰まり対策、地下水の水質、周辺地盤への影響などへの配慮が不可欠です。特に傾斜地や擁壁周辺での設置は地盤の安定性を損なう可能性があるため、避けるべきです。施工にあたっては、浸透面を締め固めすぎないよう注意が必要です。 浸透施設の設置は、環境保全に資する効果的な手法ですが、その有効性を維持するためには、適切な設計と施工管理が求められることを示しています。 地下水涵養という観点からも、環境に配慮した開発が期待されていることが分かります。

4. 浸透トレンチの設置場所に関する柔軟な対応

従来、浸透トレンチは宅地内に設置されてきましたが、建築物の建設時に撤去されるケースがありました。そこで、道路管理者や市町との協議の上、開発行為によって整備される道路内に設置することも認められています。これは、浸透トレンチの機能を長期的に維持するための工夫です。 浸透トレンチの設置場所を柔軟に選択することで、より効果的な雨水管理を実現しようとしています。 関係機関との連携が、排水施設の適切な整備には不可欠であることを示しています。

5. 下水排除方式と例外規定

雨水以外の排水は原則として暗渠により排出されますが、水質に問題のない処理済み汚水や生活排水については、道路側溝や都市下水路への排出が認められる場合があります。これは、排水処理技術の進歩を踏まえ、より現実的な排水システムの構築を可能にするための規定です。 下水処理技術の進歩や、下水道インフラの整備状況を考慮した、柔軟な対応が認められていることが分かります。 環境保全と社会経済的条件のバランスを考慮した、現実的な排水システムの構築が目指されていると言えます。

V.擁壁及びがけ地の保護

**擁壁(youheki)の設置は、崖崩れなどの災害防止(saigai boshi)**のため重要です。土質試験等に基づく地盤安定計算で擁壁不要と判断された場合や、他の保護工で災害防止に支障がないと認められる場合は、擁壁設置義務が免除される場合があります。がけ地の保護には、擁壁以外に、緑化、編柵、コンクリート・ブロック張りなども考えられます。 土木学会、建築学会の基準も参考になります。

1. 擁壁の設置義務と例外規定

開発行為によって生じる崖面については、規則第23条第1項の規定による擁壁設置義務が課せられる場合があります。しかし、土質試験等に基づく地盤安定計算の結果、擁壁の設置が不要と判断された場合、または災害防止上支障がないと認められる土地で、擁壁以外の保護工が行われている場合は、擁壁の設置義務は免除されます。 「災害防止上支障がないと認められる土地」の判断には、地盤の安定性に加え、立地条件や土地利用状況も考慮されるため、個々のケースで慎重な判断が必要となります。 擁壁設置義務の免除は、過剰な規制を避け、開発事業の効率化を図るための規定である一方、安全性を確保するための厳格な審査が前提となる点が重要です。

2. 擁壁以外の崖面保護方法

擁壁設置義務が免除される場合でも、風化や雨水による侵食から崖面を保護するために、適切な保護工が必要となります。文書では、芝以外の植物による緑化工、編柵工、コンクリート・ブロック張り工、法枠工などが例として挙げられています。 これらの保護工は、擁壁と比較して費用や工期が軽減される可能性がありますが、施工には適切な材料と技術が必要であり、特に法枠工ではアンカーの径や長さ、地盤改良などに十分な配慮が必要です。 擁壁以外の保護工法も、適切な設計と施工によって、安全な崖面を確保できる有効な手段であることが示唆されています。

3. 擁壁設計と東京都の標準化

擁壁の設計は、土木学会や建築学会の基準を参考に実施されますが、東京都では、設計の便と施工の容易さなどを考慮し、地上高1m~3mまでの擁壁の断面を標準化しています。標準化された構造の擁壁を採用する場合、地盤の地質が砂、れき、粘土、シルト、関東ローム層などの場合、構造計算書の添付が不要となる簡素化が図られています。 東京都の標準化された擁壁設計は、申請手続きの簡素化に寄与する一方、地盤条件によっては適用できないケースもあり、適切な設計を選択することが重要です。 安全性を確保しつつ、申請手続きの効率化を図るための東京都独自の取り組みが示されています。

4. 擁壁の排水対策 水抜穴と透水層

擁壁の背面の排水対策として、透水層(裏込砕石)と水抜穴の設置が重要です。水抜穴は、壁面の面積3㎡以内ごとに1個以上(内径75mm以上の耐水材料を用いたもの)設置し、最下段の水抜穴は地表面近くに設ける必要があります。擁壁背面に湧水がある場合は、より密に設置するなどの対策が必要です。 水抜穴の位置や数は、擁壁の背面の排水性を確保し、擁壁の安定性を維持するために重要な要素です。 適切な排水対策は、擁壁の耐久性や安全性を確保する上で不可欠であることが強調されています。 宅地造成法施行令第14条の規定による認定を受けた場合は、この限りではない点にも留意が必要です。

VI.災害危険区域等の規制

災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域などの**災害危険区域(saigai kiken kuiki)**に該当する土地は、開発行為に制限が加えられます。 ただし、周辺状況等により支障がないと認められる場合は、例外が認められる可能性があります。 建築基準法第39条、地すべり等防止法、土砂災害防止法などが関連法規です。

1. 災害危険区域への開発行為制限

都市計画法第33条第1項第8号では、住宅以外の開発行為において、開発区域内に建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項の土砂災害特別警戒区域、その他政令で定める開発行為に適当でない区域が含まれていないことが原則として求められています。これは、災害リスクの高い区域での開発行為を制限し、人命と財産を守るための重要な規定です。 建築基準法、地すべり等防止法、土砂災害防止法など、複数の関連法令が挙げられており、災害リスクに関する多角的な評価が必要であることが分かります。 ただし、開発区域及びその周辺の状況等により支障がないと認められる場合は、この制限が適用されない例外規定も存在します。

2. 騒音 振動対策 緩衝帯の設置義務

都市計画法施行令第28条の3では、騒音や振動による環境悪化のおそれがある開発行為に対して、4メートルから20メートルまでの範囲内に、開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯などの緩衝帯の設置が義務付けられています。 この規定は、騒音や振動といった環境問題への配慮を明確に示しており、周辺地域への影響を軽減するための対策が求められていることを示しています。 ただし、開発区域が公園や河川などに隣接する場合は、緩衝帯の幅員を減少または省略できる例外規定も存在します。

VII.市街化調整区域における開発行為の特例

**市街化調整区域(shigaika chousei kuiki)**においては、土地の所有期間や居住者の状況、建築目的などによって、開発許可に関する特例が設けられています。具体的には、既存の住宅の改築・増築や、収用対象事業に伴う移転などが該当します。 都市計画法第34条第12号などが関連条項です。 町田市独自の基準なども存在する可能性があります。

1. 市街化調整区域における既存住宅の建築に関する特例

市街化調整区域において、区域区分日以前に土地を所有しており、かつ当該土地またはその周辺地域に居住している者の三親等以内の親族が、新たに自己の居住用に住宅を必要とする場合、市街化区域での建築が困難と認められる場合に限り、当該土地に住宅を建築する開発行為が認められます。ただし、町田市規則で定める規模を超えないものに限られます。この特例規定は、市街化調整区域の指定によって不利益を被る住民への配慮を示しています。 既存の土地所有状況、居住状況、親族関係などを厳格に審査することで、不正な開発行為を抑制するとともに、本当に必要な住宅建設を支援する仕組みと言えます。 市街化調整区域における開発規制の例外規定として、住民の生活ニーズへの対応を重視していることが分かります。

2. 既存住宅の改築 増築に関する特例

区域区分日以前に存在する住宅、または許可を受けて建築された住宅を、規模の狭小などやむを得ない理由で改築・増築する場合にも、特例が適用されます。ただし、改築・増築後の住宅の敷地面積は、規則で定める規模を超えてはなりません。この規定は、老朽化した住宅の改修や、生活の変化に対応するための改築・増築を認めることで、既存住宅の有効活用を促進するものです。 既存住宅の維持・更新を促進する一方で、開発規模の拡大を抑制することで、市街化調整区域の秩序維持にも配慮していると考えられます。 既存住宅の状況、改築・増築の理由などを総合的に判断する必要があるため、個々のケースにおける慎重な審査が必要となるでしょう。

3. 収用対象事業に伴う移転に関する特例

土地収用法に基づく収用対象事業の施行により、市街化調整区域にある建築物または第一種特定工作物を移転または除却する必要がある場合、これらに代わるものを従前と同一の用途、同程度の規模で、同一の都市計画区域内に建築または建設する場合、開発行為が認められます。この特例は、公共事業による土地収用によって不利益を被る者への救済措置として位置付けられています。 公共事業による開発と、市街化調整区域の保全という相反する政策目標のバランスを図るための規定と言えるでしょう。 事業の必要性と、市街化調整区域における開発規制の例外規定との整合性を考慮した、慎重な判断が求められます。

4. 既存集落内における新規住宅建築に関する特例

既存集落内の土地を、区域区分日以前に所有している者が、新たに自己の居住用に住宅を必要とし、かつ市街化区域での建築が困難な場合、当該土地に住宅を建築する開発行為が認められます。ただし、規則で定める規模を超えないものに限ります。この特例は、既存集落の維持・発展を促進することを目的としています。 既存集落の維持という観点から、一定の条件下において市街化調整区域内での住宅建築を認めることで、地域社会の維持に寄与する仕組みです。 既存集落の範囲や、住宅の規模に関する明確な定義が必要となるでしょう。