47回理学療法士国家試験対策

文書情報

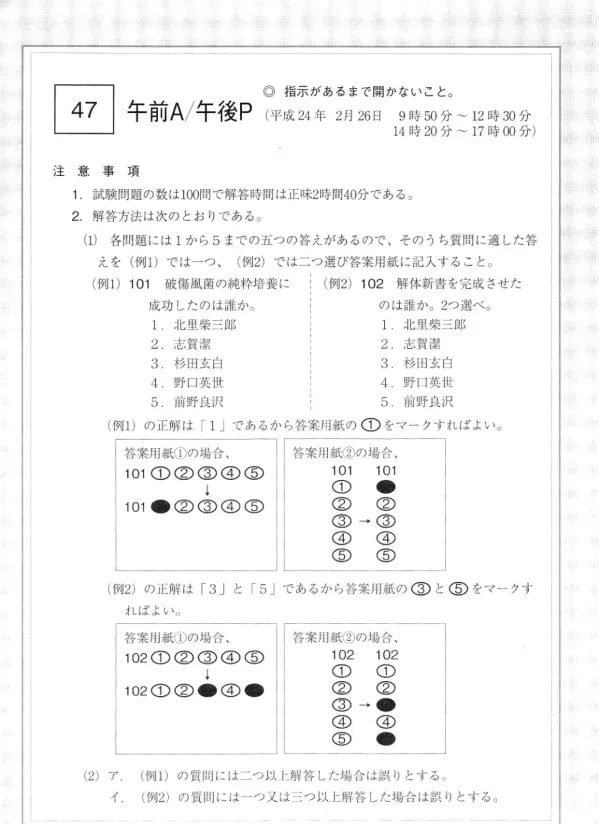

| 専攻 | 理学療法 |

| 文書タイプ | 試験問題 |

| 言語 | Japanese |

| フォーマット | |

| サイズ | 10.87 MB |

概要

I.理学療法士国家試験対策 神経系疾患の理学療法

本資料は、理学療法士国家試験を想定した問題集の一部です。神経系疾患(脳梗塞, パーキンソン病, 脳性麻痺, 脊髄損傷など)の患者に対する理学療法に関する多肢選択問題が含まれています。各問題は、ADL, 歩行訓練, 筋力増強, 装具, 関節可動域訓練、呼吸理学療法といった理学療法介入に関する知識を問うています。Brunnstrom法やPNFといった具体的な治療手法、FIMやDDSTといった評価ツールに関する問題も含まれます。脳卒中後の片麻痺に対するリハビリテーション、脊髄損傷患者の機能的レベルとADLの関連性、筋ジストロフィー患者の歩行訓練、ポリオ後症候群の理学療法など、幅広い疾患と介入が網羅されています。

1. 脳血管障害とリハビリテーション

脳梗塞を発症した60歳男性のケーススタディが提示されています。右片麻痺、特に食事動作における右手機能障害が課題として挙げられています。スプーン操作の困難さ、介助の必要性、そしてリハビリテーションによる改善の兆候が示されています。頭部MRI画像(巻頭No.44)の参照も示唆されており、画像診断に基づいた評価と治療方針の立案が問われる可能性があります。別のケースでは、仕事中に意識障害を発症し、術後7時間目に右片麻痺が出現した患者の事例も示されています。腹部CT(巻頭No.37)が参照され、麻痺の原因究明とその後のリハビリテーションアプローチが問われています。これらのケーススタディを通して、脳血管障害後のリハビリテーションにおける評価方法、介入方法、そして予後予測に関する深い理解が求められます。特に、Brunnstrom法に基づいた機能回復段階の理解や、ADL向上のための具体的な介入方法に関する知識が重要になります。FIMを用いた機能評価の理解も不可欠です。さらに、急性期から回復期、そして維持期と、リハビリテーションの各段階における適切な介入を選択できる能力も問われるでしょう。

2.パーキンソン病のリハビリテーション

50歳男性のパーキンソン病患者を例に、運動症状と日常生活活動(ADL)への影響、そして転倒リスクへの対応が問われています。4年前から右足のふるえがあり、抗パーキンソン病薬を服用しているものの、ADLは自立しているものの作業に時間がかかるようになり、下り坂での転倒リスクが高まっているという状況です。このケーススタディを通して、パーキンソン病の運動症状の特徴、ADLへの影響、そして転倒予防のための具体的な介入方法に関する知識が求められます。歩行訓練における適切なアプローチ、バランス訓練、そして筋力増強トレーニングの必要性などが重要なポイントとなります。また、パーキンソン病の病期に応じたリハビリテーション戦略を立案する能力も試されるでしょう。例えば、重心移動の訓練や、リズム運動を取り入れた歩行訓練、バランスボードを用いた訓練など、パーキンソン病患者に適した運動療法に関する知識が求められます。さらに、患者の状態に合わせて運動強度や訓練内容を調整する柔軟性も重要です。

3. 脳性麻痺児のリハビリテーションと車椅子

10歳男児の脳性麻痺(痙直型両麻痺)のケーススタディでは、床上移動(四つ這い)、移乗(手すり使用)、そして車椅子の使用状況が示されています。このケースを通して、脳性麻痺児の機能レベルに応じた適切な車椅子の選択と作製に関する知識が問われます。車椅子の種類、機能、そして調整方法に関する深い理解が必要になります。また、車椅子以外にも、歩行器やその他の補助具の適切な選択も重要な要素となります。さらに、この年齢層における発達段階を考慮したリハビリテーション計画の立案、そして保護者への指導方法に関する知識も問われるでしょう。脳性麻痺児のリハビリテーションでは、発達段階に応じた目標設定、そして継続的な評価と介入が必要です。そのため、脳性麻痺の様々なタイプ、運動発達の特徴、そしてそれぞれの段階で適切な介入方法を選択できる能力が求められます。

4. ポリオ後症候群と理学療法

65歳男性のポリオ後症候群のケーススタディでは、右下肢麻痺、歩行困難、そして体重増加(20kg増加)といった状況が示されています。徒手筋力テスト(Daniels法)の結果も示されており、右大腿四頭筋と右前脛骨筋の筋力が低下していることがわかります。このケーススタディから、ポリオ後症候群における理学療法の優先順位、具体的な介入方法、そしてリハビリテーション目標の設定に関する知識が問われます。有酸素運動、装具を用いた歩行訓練、筋力増強訓練、そして四つ這い移動訓練など、様々な介入方法の中から、患者の状態に最も適した方法を選択する能力が試されます。また、ポリオ後症候群の病態生理、そして長期的なリハビリテーション戦略の立案についても理解が求められます。患者の生活の質(QOL)の向上を目標とし、患者のニーズに合わせた個別的なリハビリテーションプログラムを作成する能力が重要となります。

5. 高齢者の脳血管障害と訪問リハビリテーション

80歳女性の脳梗塞による右片麻痺のケーススタディでは、Brunnstrom法によるステージ分類(上肢、手指、下肢すべてステージⅢ)、全失語、そしてFIMを用いた評価結果(ベッドへの移乗と車椅子移動がともに3点)が示されています。このケースを通して、高齢者の脳血管障害に対する訪問リハビリテーションにおける目標設定、そして適切な介入方法の選択が問われます。屋外杖歩行の自立、屋内杖なし歩行の獲得、移乗動作の安定性の改善、右手指機能の改善、そして失語症の改善など、複数の目標が考えられますが、患者の状態とリソースを考慮した上で、優先順位の高い目標を設定する能力が求められます。訪問リハビリテーションでは、家庭環境や患者の生活状況を考慮した計画立案が不可欠です。そのため、高齢者のリハビリテーションにおける特有の課題、そして家庭環境を考慮した介入方法に関する知識が重要です。

II.整形外科疾患と理学療法

整形外科領域の問題も含まれています。腰椎分離症, 骨折(橈骨遠位端骨折など)に対する理学療法、変形性関節症へのアプローチ、装具療法(AFO, アンダーアームブレースなど)の適応や調整方法、関節可動域測定、徒手筋力テスト(Daniels法など)に関する問題が挙げられます。装具の足継手の種類と機能、切断後の理学療法(断端浮腫の管理、義肢の選択など)に関する問題も含まれています。運動療法の強度設定、等尺性運動と等張性運動の使い分けなどの運動療法に関する知識も問われます。

1. 腰椎分離症と保存療法

48歳の男性の腰痛が悪化し、第5腰椎分離症と診断されたケースが提示されています。このケースでは、自宅安静による腰痛の軽快が示されています。この事例から、腰椎分離症に対する保存療法の有効性、そして安静療法の重要性がわかります。腰痛の原因となる様々な要因、そしてそれぞれの要因に対する適切な保存療法(薬物療法、物理療法、運動療法など)に関する知識が求められます。特に、腰椎分離症における疼痛メカニズムの理解、そして安静療法の適応と限界に関する深い理解が重要です。安静期間の長さ、安静時の体位、そして安静解除後の運動療法の開始時期など、具体的な治療計画の立案能力も問われます。また、患者教育の重要性も考慮に入れるべきであり、患者自身による腰痛予防のためのセルフケア指導についても知識を有することが求められます。

2. 関節可動域測定と装具療法

母指の関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準)に関する問題が含まれています。第1中手骨を基本軸とする測定法の理解が求められます。これは、正確な関節可動域の測定と評価、そして適切なリハビリテーション計画の立案に不可欠です。さらに、装具療法に関する問題も含まれています。具体的には、特発性側弯症に対するアンダーアームブレース、そして足継手の種類と機能に関する問題です。アンダーアームブレースの適応、胸椎パッドの位置、そして足継手の種類(前方制動式、たわみ式、遊動式)とその特性に関する深い理解が求められます。装具の適切な選択と調整は、患者の機能回復と生活の質(QOL)の向上に大きく影響します。そのため、様々な種類の装具、それぞれの特性、そして患者の状態に合った装具を選択する能力が重要になります。また、装具の装着方法、調整方法、そして患者の状態に応じた装具の管理方法に関する知識も必要不可欠です。

3. 下肢骨折と術後リハビリテーション

8歳の男児が転倒し、橈骨遠位部を骨折し、外固定術を受けたケースが提示されています。3週間の外固定後、手関節に可動域制限が残存しているため、適切な物理療法の選択が問われています。この事例を通して、骨折後のリハビリテーションにおける早期介入の重要性、そして具体的な物理療法(温熱療法、電気療法、運動療法など)の選択基準に関する知識が試されます。また、術後の組織修復過程、そして可動域制限の原因となる様々な要因(炎症、癒着、筋力低下など)に関する理解も必要になります。さらに、患者の年齢と発達段階を考慮した、適切なリハビリテーションプログラムの立案、そして保護者への指導方法に関する知識も問われます。リハビリテーションの目標は、患者の機能回復、生活の質(QOL)の向上、そして将来的な社会参加を促進することです。そのため、患者のニーズに合わせた個別的なリハビリテーションプログラムを作成し、継続的な評価と調整を行う必要があります。

4. 切断術後リハビリテーションと義肢

下肢切断術後の断端浮腫の管理に関する問題では、周径計測、弾性包帯の巻方(近位側をきつく巻く)、そして間欠的圧迫療法の重要性が示唆されています。これは、術後のリンパ循環障害の予防と改善に不可欠な知識です。また、義肢装具に関する問題では、長下肢装具、足継手付きプラスチック装具、そして多軸インテリジェント膝などの選択基準が問われます。義肢装具は、患者の機能回復と生活の質(QOL)を大きく左右する重要な要素です。そのため、様々な種類の義肢装具、それぞれの特性、そして患者の状態に合った義肢装具を選択する能力が重要になります。高齢者の切断者への対応、不整地歩行への対応、そして活動性の低い切断者への対応など、様々な状況に対応できる知識が求められます。患者の生活状況、活動レベル、そして目標を考慮した上で、適切な義肢装具を選択し、調整することが求められます。

III.高齢者と理学療法

高齢者のリハビリテーションに関する問題も多く含まれています。脳梗塞や視床出血による片麻痺、パーキンソン病の高齢者への対応、訪問リハビリテーションの目標設定、高齢者の転倒予防、歩行器や車椅子の使用など、高齢者の機能維持・向上のための理学療法に関する知識が問われています。FIMを用いた評価、Brunnstrom法のステージとリハビリテーションの関連性などが重要となります。

1. 脳梗塞後高齢者のリハビリテーションと訪問リハビリ

5年前の脳梗塞による右片麻痺を持つ80歳女性が事例として挙げられています。Brunnstrom法による上肢、手指、下肢のステージが全てⅢとされており、全失語も認められます。FIM評価ではベッドへの移乗と車椅子移動が共に3点と評価されています。このケースは、高齢者における脳血管障害後のリハビリテーション、特に訪問リハビリテーションの重要性を示しています。訪問リハビリテーションにおける適切な目標設定が問われており、屋外杖歩行の自立、屋内杖なし歩行の獲得、移乗動作の安定性の改善、右手指機能の改善、失語症の改善などが選択肢として挙げられています。高齢者の身体機能、認知機能、そして社会環境を考慮した上で、現実的で効果的な目標設定と、その達成のための具体的な介入計画の立案が求められます。また、訪問リハビリテーションでは、家庭環境や患者の生活状況を考慮した計画立案が不可欠であり、そのためのアセスメント能力も試されます。患者の状態や生活環境を的確に評価し、患者と家族のニーズを踏まえた上で、安全で効果的なリハビリテーションを提供する必要があります。

2. 高齢者の脳出血と装具療法

70歳男性の視床出血による右片麻痺のケーススタディが示されています。ダブルクレンザック足継ぎ手に外側Tストラップが付いた装具が処方され、歩行練習が行われています。歩行練習中に観察された膝の過伸展が、装具調整によって消失したという経過が示されています。この事例は、高齢者の脳出血後のリハビリテーションにおける装具の重要性と、装具調整の技術を問うています。装具の静的な適合判定、そして歩行分析に基づいた装具調整の必要性、そして装具の種類と機能に関する深い理解が求められます。具体的には、足継手の種類、調整方法、そして装具の素材や構造に関する知識が重要となります。装具を用いた歩行訓練では、患者の状態を継続的に観察し、必要に応じて装具を調整することで、より効果的なリハビリテーションを提供できます。高齢者では、筋力低下や関節可動域の制限などが存在するため、装具を用いた適切なサポートが安全な歩行獲得に繋がります。

3. 高齢者の転倒予防とバランス訓練

45歳の女性が脊髄小脳変性症を患っており、ADLは自立しているものの、通勤時のふらつきや転倒リスクを抱えているケースが示されています。このケースでは、高齢者の転倒予防とバランス訓練の重要性が強調されています。バランス訓練の方法、そして転倒リスクの評価方法に関する知識が問われます。具体的には、重錘負荷を用いたバランス練習、外的リズム刺激による歩行練習、そしてバランスボードを用いた立位訓練などが考えられます。高齢者のバランス機能低下の原因、そしてその改善方法に関する深い理解が必要となります。また、転倒予防のための環境調整、そして患者教育の重要性も考慮する必要があります。高齢者の転倒は、骨折などの重篤な合併症を引き起こす可能性が高いため、転倒予防は高齢者のリハビリテーションにおいて特に重要な課題です。そのため、転倒リスクを適切に評価し、個々の患者に合わせた転倒予防プログラムを作成する能力が求められます。

IV.その他疾患と理学療法

その他、癌患者(緩和ケアにおける理学療法)、熱傷患者、慢性腎不全患者への理学療法に関する問題も含まれています。それぞれの疾患における理学療法の注意点や禁忌事項に関する知識も重要です。呼吸機能障害のある患者への呼吸理学療法も含まれています。

1. 筋萎縮性側索硬化症 ALS 患者の呼吸理学療法

呼吸機能が低下してきたALS患者に対する呼吸理学療法に関する問題が提示されています。この問題では、ALS患者の呼吸困難に対する適切な介入方法、そして呼吸機能維持のための具体的な戦略に関する知識が問われます。具体的には、横隔膜呼吸、腹臥位、インセンティブスパイロメトリ、そして呼気延長法などの呼吸訓練法に関する理解が不可欠です。ALSは進行性の神経変性疾患であり、呼吸筋の機能低下が患者の予後を大きく左右します。そのため、呼吸機能を早期から評価し、適切な介入を行うことで、患者の呼吸機能を維持し、生活の質(QOL)を向上させることが重要になります。また、患者や家族への教育も不可欠であり、呼吸管理の技術や、呼吸困難時の対応方法などを指導する必要があります。人工呼吸器の使用など、終末期のケアについても考慮した上で、包括的なケアを提供できる知識が求められます。

2. 癌患者の緩和ケアにおけるリハビリテーション

癌患者の緩和ケアにおけるリハビリテーションに関する問題では、癌病期、告知のタイミング、そして患者の意向を考慮した上で、適切なリハビリテーションを提供する能力が問われます。肺癌患者における呼吸介助の禁忌事項、リハビリテーションによる症状コントロール、そしてリンパ浮腫への対応など、癌の種類や病期に応じて、適切な介入を選択する必要があります。緩和ケアにおけるリハビリテーションの目標は、患者の身体機能の維持・改善、疼痛や呼吸困難などの症状緩和、そして精神的な支えとなることです。そのため、患者の身体的、精神的、そして社会的なニーズを総合的に評価し、個々の患者に合わせたケアを提供することが重要になります。また、医療チームとの連携、そして患者の家族へのサポートも不可欠です。患者の尊厳を尊重し、残された時間をできるだけ快適に過ごせるように支援することが、緩和ケアにおけるリハビリテーションの重要な役割です。

3. 熱傷患者の理学療法と瘢痕拘縮予防

熱傷患者の理学療法に関する問題では、温浴療法、関節可動域訓練、そして瘢痕拘縮予防のための適切な介入方法が問われます。植皮術直後からの関節可動域訓練、そしてゆっくりとした持続的な皮層の伸張の重要性が示唆されています。熱傷は、広範囲の組織損傷を引き起こし、瘢痕拘縮や機能障害を引き起こす可能性があります。そのため、早期からのリハビリテーション介入が重要であり、創傷治癒過程を考慮した上で、適切な運動療法や物理療法を選択する必要があります。また、患者教育を通して、セルフケアの指導を行うことも重要です。瘢痕拘縮の予防には、適切な圧迫療法や、瘢痕マッサージなどの技術が必要となります。これらの技術を習得し、患者の状態に応じて適切な介入を選択できる能力が求められます。患者の疼痛管理や、精神的なケアにも配慮しながら、リハビリテーションを提供することが重要です。

4. 慢性腎不全患者に対する運動療法

慢性腎不全患者に対する運動療法に関する問題では、高血圧症合併例における等尺性運動の禁忌、そして自覚的強度を用いた運動負荷設定の不適切さが示されています。慢性腎不全患者では、心血管系への負担を考慮した運動療法が必要となります。そのため、運動強度や運動の種類、そして運動時間などを慎重に選択する必要があります。また、患者の状態を継続的に観察し、必要に応じて運動内容を調整することが重要です。慢性腎不全患者に対する運動療法の目標は、心肺機能の改善、筋力・体力向上、そして生活の質(QOL)の向上です。しかし、腎機能の状態によって運動制限が必要な場合もあります。そのため、腎臓内科医などとの連携も重要であり、患者の状態に応じた適切な運動療法を提供する必要があります。